【国立科学博物館】皇居外苑北の丸地区から希少藻類カワモズクの新種を発見!-東京都心にすむ淡水産紅藻キタノマルカワモズク-

独立行政法人国立科学博物館(館長:篠田謙一)の北山太樹研究主幹(植物研究部)と鹿児島大学の鈴木雅大助教(大学院連合農学研究科)は、同館が実施する総合研究「過去150年の都市環境における生物相変遷に関する研究-皇居を中心とした都心での収集標本の解析」の一環となる調査で、皇居外苑北の丸地区(東京都千代田区北の丸公園)から淡水産紅藻カワモズク科の1種を採取し、形態観察と遺伝子解析から新種であることを明らかにしました。本種は、旧江戸城北の丸の跡地であった公園内でみつかったことから「Sheathia yedoensis(和名:キタノマルカワモズク)」として記載・命名されました。

この研究成果は、2024年11月22日付けで国立科学博物館研究報告第50巻4号に掲載されました。

▼研究のポイント

- 都市化が著しい東京都心部の皇居外苑北の丸地区(北の丸公園)から、澄んだ水流を必要と

する紅藻カワモズク科藻類の新種が発見された。旧江戸城北の丸があった場所に生育すること

から学名を「Sheathia yedoensis」、和名を「キタノマルカワモズク」と命名した。

- 皇居の生物については国立科学博物館が概ね10年ごとに調査を実施してきた。現在実施中

の第III期調査でも皇居の生物多様性の高さが確認されているが、その比較として行われた調

査で吹上御苑に隣接する北の丸公園から本種が発見された。

- カワモズク科は清浄な水流にすむ藻のグループで、以前の調査で吹上御苑の道灌濠から同科

のイシカワモズク(環境省絶滅危惧I類)が見つかっている。キタノマルカワモズクも都心部にお

ける清浄な水環境を示す指標生物となりうると考えられる。

1.研究の背景

カワモズク科藻類は淡水産紅藻の一群で世界に約240種が知られ、国内には23種1変種1品種が生育しているといわれています。しかし、その多くが生存に湧水もしくはそれに近い澄んだ水流を必要とし、近年、都市化による湧水の消失や水質汚染など絶滅の危機にさらされています。環境省レッドリスト2020には、カワモズク科藻類は 〈絶滅危惧I類〉として13種1変種1品種、〈絶滅危惧II類〉として4種、〈準絶滅危惧〉として2種が掲載され、国内産種の大部分に絶滅のおそれがあるとされています。

東京都は国内でもっとも都市化がすすむエリアのひとつですが、その中心に位置する皇居には、多種多様な生物種が生息・生育していることが知られています。皇居では、国立科学博物館がこれまで2回にわたり、吹上御苑で総合的な動植物相調査を行っています。1996年(平成8年)から2000年(平成12年)にかけて実施した第I期調査で植物1366種、動物3638種を記録し、2010年(平成22年)から2014年(平成26年)にかけて実施した第II期調査では新たに植物250種、動物649種を追加しました。そのなかには同じ淡水紅藻カワモズク科のイシカワモズク(環境省絶滅危惧I類)など、絶滅危惧種も含む12種の藻類も含まれています。このように豊かな生物環境が維持されている吹上御苑と比較するため、2021年(令和3年)から2025年(令和7年)にかけて実施中の第III期にあたる総合研究では吹上御苑と並行し、北の丸公園(東京都千代田区:環境省皇居外苑北の丸地区)の藻類相についても調査を行っているところです。

北の丸公園は、吹上御苑と同じく旧江戸城の跡地ですが、1969年(昭和44年)の開園以降、公園として整備が続けられ、日常的に一般公開されており、できるだけ手をかけない管理で形成されている吹上御苑の自然環境とは異なると予想されていました。

2.研究の成果

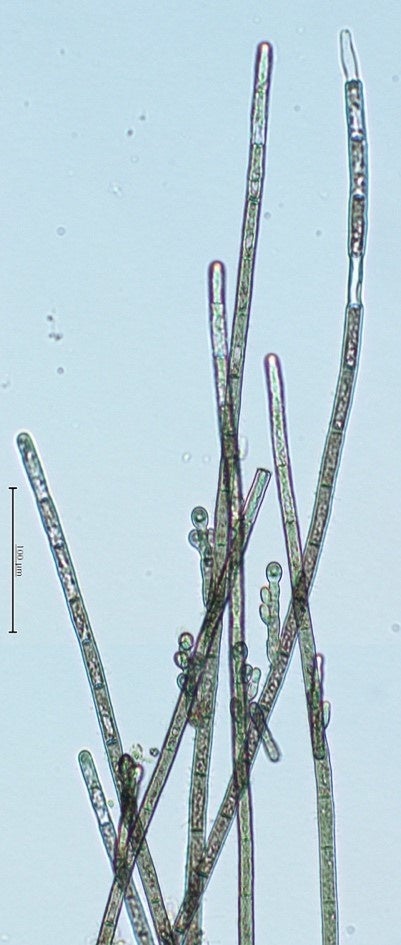

2023年4月14日、初めて北の丸公園(図1)の藻類相を調査した際、園内に人工的に設置された滝(図2)の滝壺に、カワモズク科の胞子体世代が生育しているのを発見しました(図3)。高さ4mmに達する赤茶色の毛筆のような体(図4)で、滝壺の底の岩盤を覆うように着生していました。顕微鏡観察の結果、単列細胞の糸状体からなり(図5)、枝に単胞子嚢を形成しているのが分かりました(図6)。藻の形態からカワモズク科の胞子体であることまでは見当がつきましたが、雌雄の配偶体が見つからないこともあり、種までは分かりませんでした。そこでDNA解析を行ったところ、本藻がチャイロカワモズク属(Sheathia)の未記載種であることが判明しました。

図1 北の丸公園と吹上御苑の位置「地理院地図空中写真加工」

図2 北の丸公園の滝

図3 北の丸公園の滝壺

図4 キタノマルカワモズク

図5 キタノマルカワモズク糸状体(顕微鏡写真)

図6 キタノマルカワモズク単胞子嚢(顕微鏡写真)

都市化が著しい東京都心部から藻類の新種が発見されたことは驚きで、東京都で初めて新種となったカワモズク科藻類となります。カワモズク科は清浄な水流にすむ藻のグループで、通常は自然な湧水や田園の小川などにみられますが、本種は北の丸公園内に整備された人工の滝からみつかりました。おそらく人工的に整備・管理されている滝の特殊な環境が、この藻の定着・生存に大きな役割を果たしていると考えられます。

旧江戸城北の丸の跡地に生育することから学名を「S. yedoensis」、和名を「キタノマルカワモズク」と命名しました。いまのところ国外に分布記録がなく、日本固有種です。

3. 今後の展開

最初の発見以後、2023年8月、11月および2024年4月にも、本藻の個体群が同じ状態で生育しているのが確認されていますが、いまだ配偶体を確認できていません。本種が配偶体を失った生物なのか、それとも環境条件が整えば配偶体を発生させるのか、培養実験などで見定める必要があります。

また、現在判明している生育場所は極めて狭小な滝壺に限られているため、生育状況について今後も定期的にモニタリングを行いたいと考えています。吹上御苑の道灌濠に生育するイシカワモズク(環境省絶滅危惧I類)とともに清浄な水環境を示す指標生物となりうると考えています。

4. 注釈

- 淡水産紅藻:紅色植物門(紅藻)のうち、河川や湖沼など淡水に生育するもの。カワモズク科の他にカワイワヒゲ科、チスジノリ科、オオイシソウ科などが知られている。

- 配偶体、胞子体:植物や藻類において、雌雄の配偶子をつくる体が配偶体で、胞子をつくる体が胞子体。相同な染色体を配偶体は1組、胞子体は2組もつ。カワモズク科藻類は、配偶体世代、果胞子体世代、胞子体世代の三つの世代が交代する生活環をもっている。

数十cmの大きさに達する配偶体世代とその体上に嚢果として形成される果胞子体世代は「カワモズク」として古来知られているが、胞子体は数mmと小型であるため、カワモズクとは別の生物「シャントランシア」として認識されていた時代があった。

- DNA解析:色素体(葉緑体)をコードするrbcL遺伝子およびミトコンドリアのcox1遺伝子の塩基配列を使った解析を実施。

5.発表論文

表題:

Sheathia yedoensis, a new species of the freshwater red alga (Batrachospermaceae, Rhodophyta) from Kitanomaru Park, adjacent to the Imperial palace, Tokyo, Japan

(皇居に隣接する北の丸公園に生育する淡水産紅藻の新種キタノマルカワモズク Sheathia yedoensis(紅藻植物門、カワモズク科))

著者:

Taiju Kitayama and Masahiro Suzuki(北山太樹・鈴木雅大)

掲載雑誌:

Bulletin of the National Museum of Nature and Science, Series B, 50(4):131-140.

(国立科学博物館研究報告B類(植物学)第50巻4号131-140頁)

本研究は国立科学博物館の総合研究「過去150年の都市環境における生物相変遷に

関する研究-皇居を中心とした都心での収集標本の解析」の一環として実施された。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ