日本のお金はいつ頃この世の中に登場したのか?【眠れなくなるほど面白い図解経済とお金の話】

お金はいつ頃この世の中に登場したのか?

硬貨や紙幣の歴史を辿ると、経済活動の大きな発展に寄与するものだったことがわかります。さて、世界最古の貨幣といわれるのは、中国の殷王朝時代の貝殻といわれています。紀元前1千年以上前に「貝貨」として流通していたというのですから驚かされます。そのせいもあって、お金に関する漢字には「購」「買」「貯」「貨」「財」「賭」などと、貝の字が使われているほどなのです。

金属加工による硬貨らしきものが最初に登場するのは紀元前7世紀頃のギリシャで、それに次ぐのが紀元前4世紀頃の春秋時代の中国とされます。中国では硬貨の真ん中に穴が開けられ、紐を通して持ち運べる穴銭のはじまりといえるものでした。ところで日本では、金属加工の技術がなく、最初の鋳造硬貨は「和同開珎」(708年)とされますが、最近の研究では683年の「富本銭」が最古とされたり、議論が続きます。

もっとも、日本ではその後銅不足に陥り、958年の銅銭を最後に硬貨は造れず、米や塩、布などを交換する「物品貨幣」の時代に逆戻りします。以降、豊臣秀吉の時代に貨幣造りが再開されるまでは、中国から輸入した硬貨を使うのがせいぜいでした。

三代将軍・徳川家光は小判とは別に寛永通宝という硬貨(銅や鉄製)を造り、四代将軍・徳川家綱の時代に庶民に普及します。家綱は、中国の硬貨の流通を禁止し、硬貨の国内製造を重視したのです。この寛永通宝はたびたび改鋳され、種類も意匠も豊富で、明治維新まで使われ、江戸時代の代表的な庶民の通貨となります。明治期に入り、各藩の藩札も廃止され、統一紙幣の普及が、日本の発展を支えます。

出典:眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話』

神樹 兵輔 著

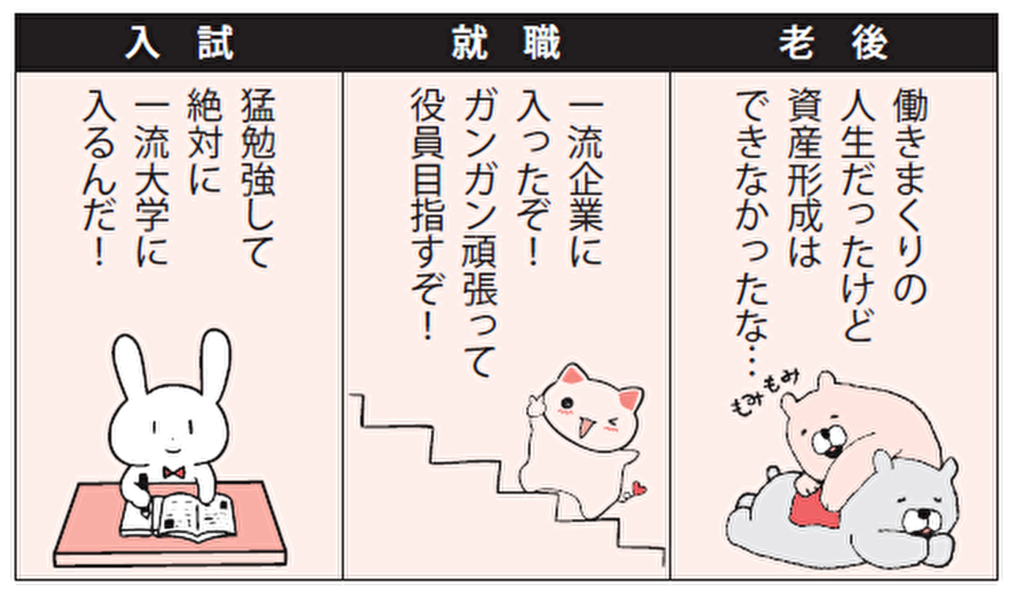

日本社会をとりまく環境は日々変化を続けています。特にここ数年、令和の時代に入って、日本も世界も大きな変化が起こっています。日本の経済を知ることはイコール「世界や社会の今」を知ることにもなります。本書は〝経済のことは難しくてよくわからない〟というような人たちに向け、最低限知っておきたい経済の基本を身近なテーマと共に解説、読み解く一冊です。行動経済学から、原価や流通や利益のしくみ、生活に密着した経済の疑問や問題点など、いま知っておきたい経済やお金のことを、図とイラストでわかるやすく解説していきます。経済のしくみや原理原則を理解しないまま日常生活を過ごしていると損をしてしまうことになってしまいます。賢く今の世の中を生き抜くためには、世の中の動きやそこに潜む経済のメカニズムを理解することは必要不可欠なものです。

この記事のCategory

オススメ記事

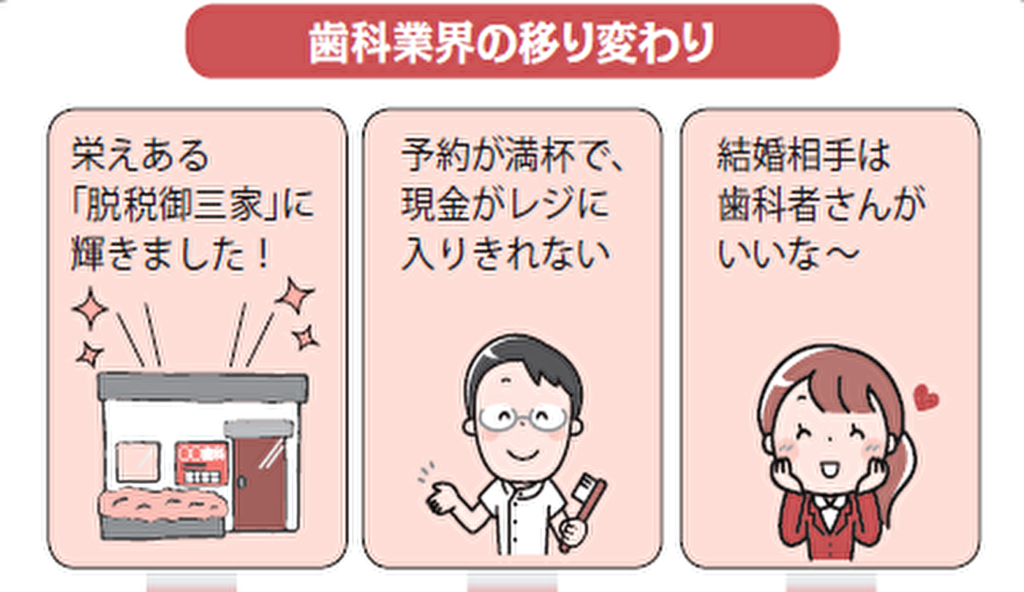

歯医者が初診でやたらとレントゲンを撮りたがる本当の理由とは?【眠れなくなるほど面白い図解経済とお金の話】

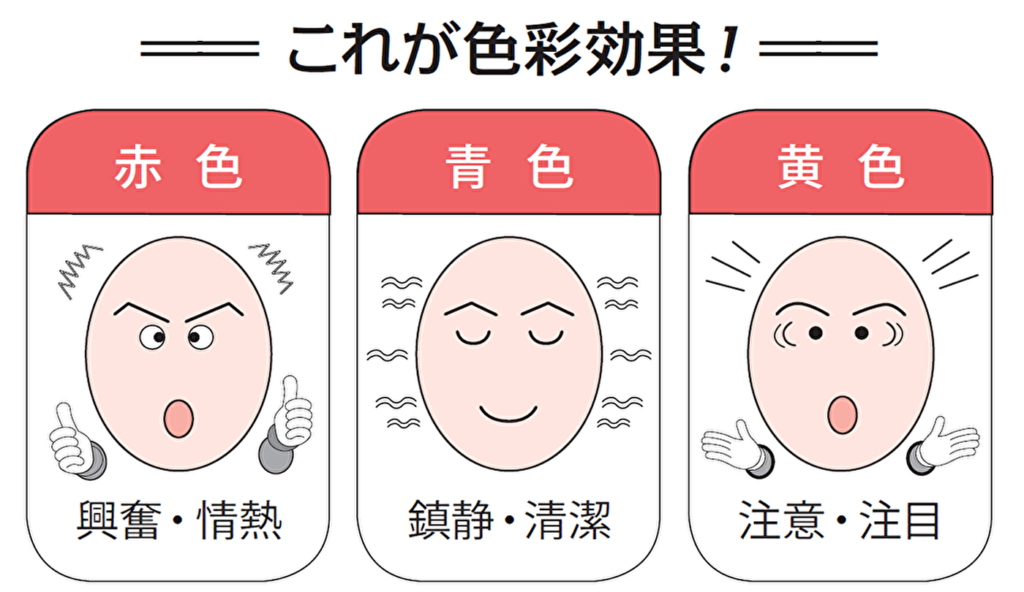

リーズナブルなファストフード店は赤などの暖色系カラーが使われる理由とは?【眠れなくなるほど面白い図解経済とお金の話】

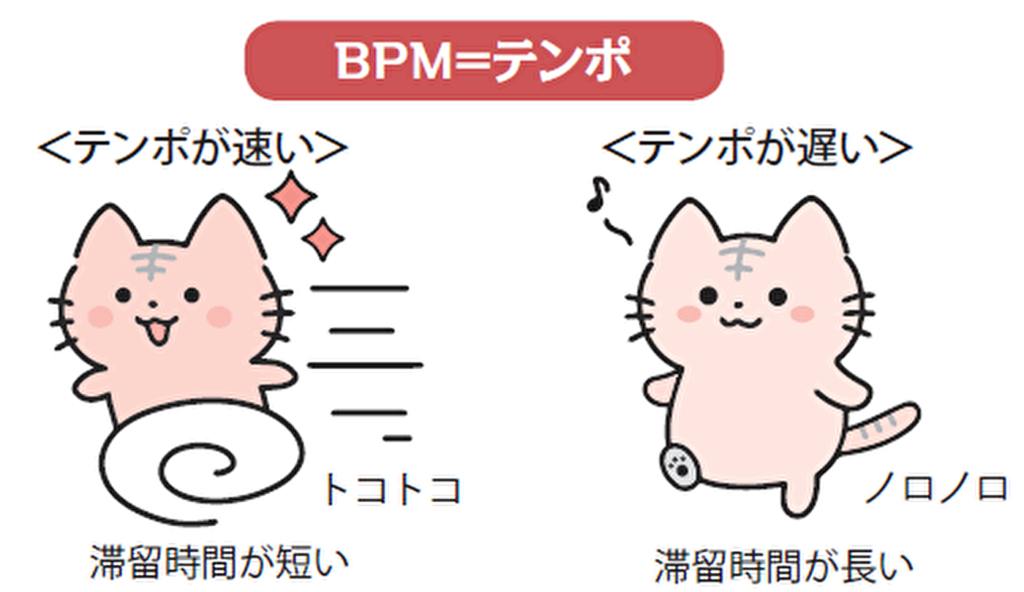

スーパーやデパートではゆったりしたテンポの遅い曲が流れている理由とは?【眠れなくなるほど面白い図解経済とお金の話】

「本日限り全品 30%OFF!」とあるとついつい不要なモノまで買ってしまう理由とは?【眠れなくなるほど面白い図解経済とお金の話】

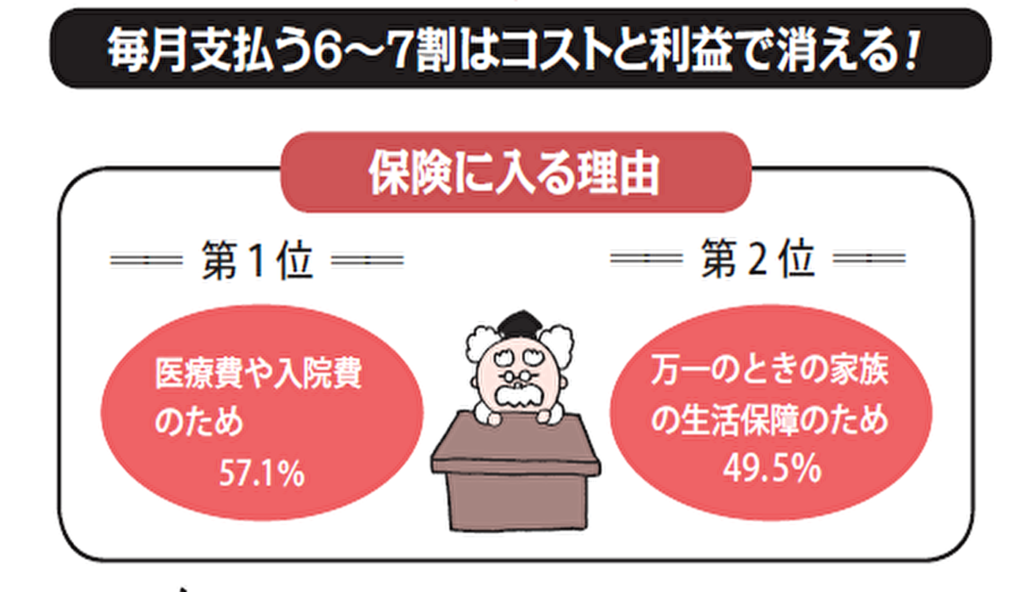

その保険本当に必要?日本人の9割の世帯が「生命保険」に加入している理由とは?【眠れなくなるほど面白い図解経済とお金の話】

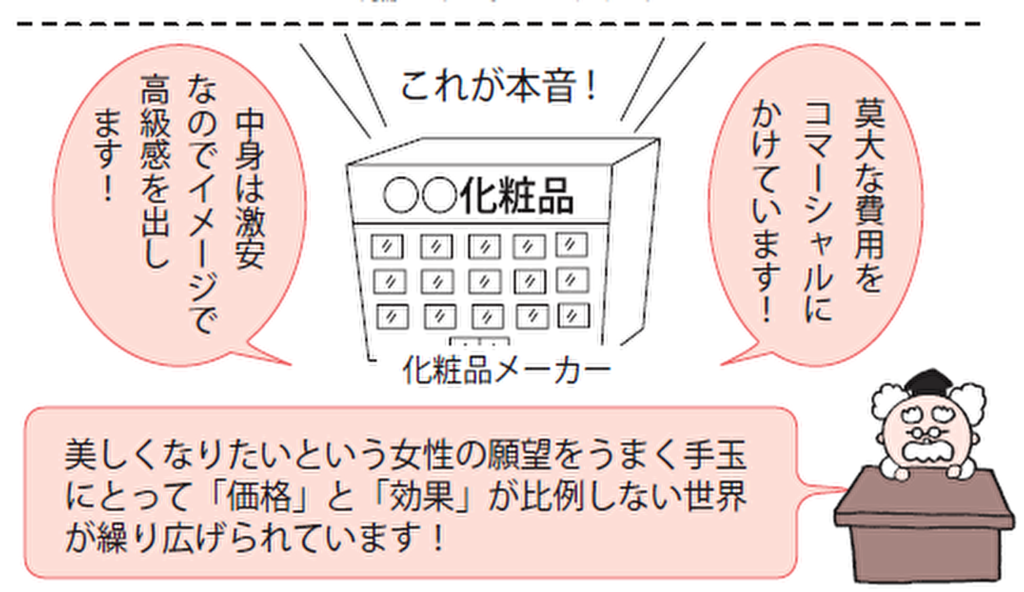

だまされている!3万円もする高級化クリームの原価が激安な理由とは?【眠れなくなるほど面白い図解経済とお金の話】

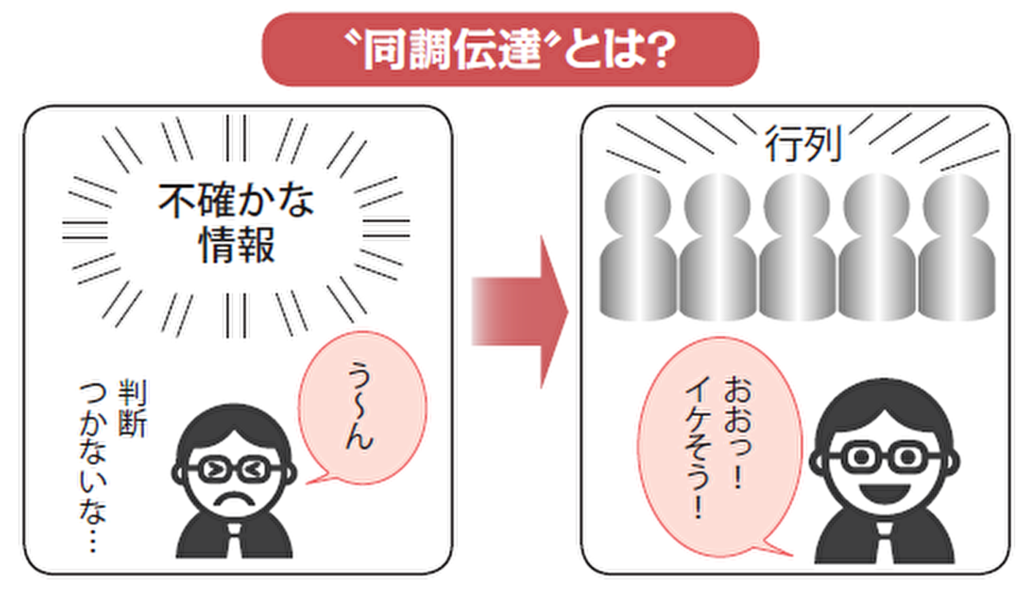

ラーメン店がアルバイトを動員してまで行列をつくらせる理由とは?【眠れなくなるほど面白い図解経済とお金の話】