植物は厳しい環境にどのように耐えている?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

Q 植物は厳しい環境にどのように耐えている?

A 自ら温室を作ったり、球根や種子が休眠して耐える

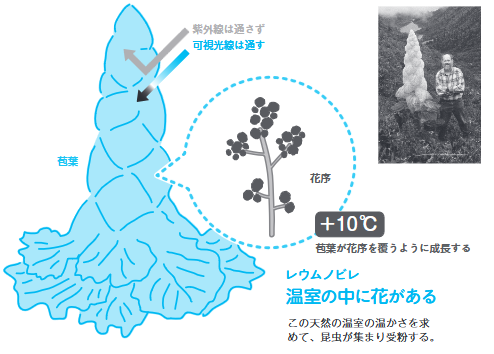

ヒマラヤ山脈の4000メートル以上の高山ツンドラ地帯は、夏も寒く、冬は極寒という厳しさです。ヒマラヤの高地には、高さが1〜2メートルにもなるレウムノビレ(和名はセイタカダイオウ)という植物が自生しています。種子を作る時期が近づくと、葉が半透明の苞葉に変化して、花序(小さな花の集まり)を覆い囲むように成長して大きくなります。

この苞(ほう)は、可視光線は通しますが、紫外線は通さないというすぐれものです。これがまさに花序を守る温室となります。ここから、レウムノビレは、「温室植物」とよばれています。温室の中は外気温よりおよそ10℃以上も高くなっていて、その温かさを求めてハエたちがたくさんやってきます。そこでハエによって受粉が行われ、種子がつくられます。

また、ヒマラヤには、「セーター植物」とよばれる、高さ20センチメートルほどの植物、ワタゲトウヒレンも自生しています。葉から綿毛が生え、花も葉も綿毛におおわれ、ボール状の毛糸玉のようになり、まるでセーターを着ているように見えます。毛玉の中は外よりおよそ10℃以上も高く、 花が咲き、頭部の小さな穴に小型のハエがやってきて、受粉するという仕組みです。

南アフリカにはナマクアランドという、年間降雨量がごく少ない世界屈指の乾燥地帯があります。乾季に植物は見当たりませんが、地面を掘ってみると、さまざまな植物の球根や種子が多数見つかります。植物たちは、雨期がやってくるまで球根や種子の形で休眠しているのです。雨期になると、地中の植物たちはいっせいに芽吹きます。

こうしてナマクアランドは、数多くの種類の花々がさまざまな色彩で咲き乱れる、広大な地上の楽園となります。

1 標高4000メートルでもホカホカ

レウムノビレ

温室の中に花がある

この天然の温室の温かさを求めて、昆虫が集まり受粉する。

苞葉 花序

紫外線は通さず可視光線は通す

+10℃ 苞葉が花序を覆うように成長する

2 ヒマラヤが編んだセーター

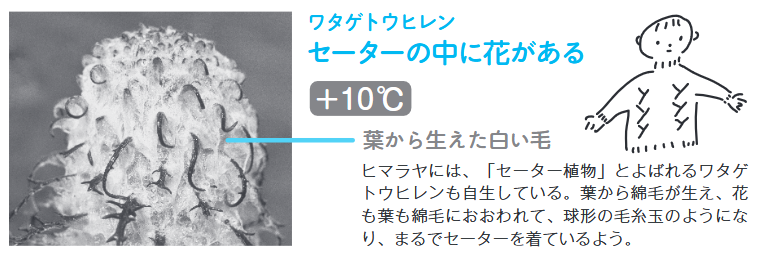

ワタゲトウヒレン

セーターの中に花がある

+10℃

葉から生えた白い毛

ヒマラヤには、「セーター植物」とよばれるワタゲトウヒレンも自生している。葉から綿毛が生え、花も葉も綿毛におおわれて、球形の毛糸玉のようになり、まるでセーターを着ているよう。

このサバイバル術がすごい!

植物は厳しい環境に合わせた生き方をする。その表れが温室植物やセーター植物。また、年中乾燥している地帯などでは適度な雨が降るまで休眠する種子や球根があり、雨期が来るのを待つ。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』監修:稲垣栄洋

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』

監修:稲垣栄洋

シリーズ累計300万部突破の大ヒット「眠れなくなるほど面白い」図解シリーズに、【植物学】が登場!

色仕掛け、数学の応用など、生き残りをかけた植物のたくみな戦略を徹底解説。

図とイラストで、ひとめで植物の生態としくみがわかります。

読めば、「ふだん見かけるあの植物に、そんな秘密が!?」と驚くはず。

「花の女王はバラ、では雑草の女王は?」「なぜ夏の木陰はヒンヤリするのか?」

「昆虫と植物は必ずギブ&テイクの関係なのか?」「植物は数学を知っている?」

「じつは、植物によって光合成のしかたが違う?」

など身近な疑問から、花粉を運ばせるための昆虫だましテクニック、

一歩踏み込んだ光合成のしくみまでわかりやすく紹介します。

監修は、植物学者・静岡大学教授の稲垣栄洋先生!

植物たちの巧みな戦略とたくましい生き様が見える一冊です。