愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

7月7日|愛の伝説でラブ運アップ!? 七夕

星空を舞台に語られる織姫と彦星の伝説ロマンチックすぎ!

織姫と彦星が年1回、7月7日に出会う日として知られる「七夕伝説」は、中国で生まれました。織女(織姫)と牽牛(彦星)という夫婦は仲がよすぎて働かないため、天帝が天の川の対岸に引き離してしまいます。ただ年に一度、7月7日だけ鵲の橋渡しによって会えるという言い伝えがあったのです。この日は、女性たちが裁縫の上達を願い、供え物をして織女星に願う「乞巧奠」という行事が催されていました。この乞巧奠が奈良時代の日本に伝わり、宮中行事として取り入れられるようになったのです。

当時の日本の七夕は、庭に祭壇を設けて織姫と彦星に海の幸と山の幸をお供えし、星を眺めて和歌を交換するという優雅なものでした。

このとき和歌や願い事を短冊に書いたのが、七夕飾りの由来といわれています。新暦のは梅雨の最中ですが、旧暦では梅雨の明けた時期。そのため七夕にはお盆に先立って梅雨の穢れを祓い、祖霊を迎えるための禊の意味も加わっていきます。現在でも七夕祭りを旧暦で行なう地域があります。

7月7日の夕方を表して七夕(しちせき)と呼ばれていたのが、水神に捧げる神聖な布を織る乙女の「棚機女伝説」と重ね合わせ、「たなばた」という読み方に変わったという説もあります。年中行事のひとつに定められたのは、江戸時代。ここから武家や庶民にも広まり、現在のような形へと変化していきました。

豆知識

織姫と彦星のふたりを、夏の夜空で見つけることができます。東の空に輝くこと座の「ベガ」は織姫、わし座の「アルタイ」は彦星のこと。これにはくちょう座の「デネブ」を結んで「夏の大三角形」と呼ばれています。いずれも一等星で、ひときわ明るく輝いています。8月上旬の20~22時が見つけるのに最適な時期といわれます。

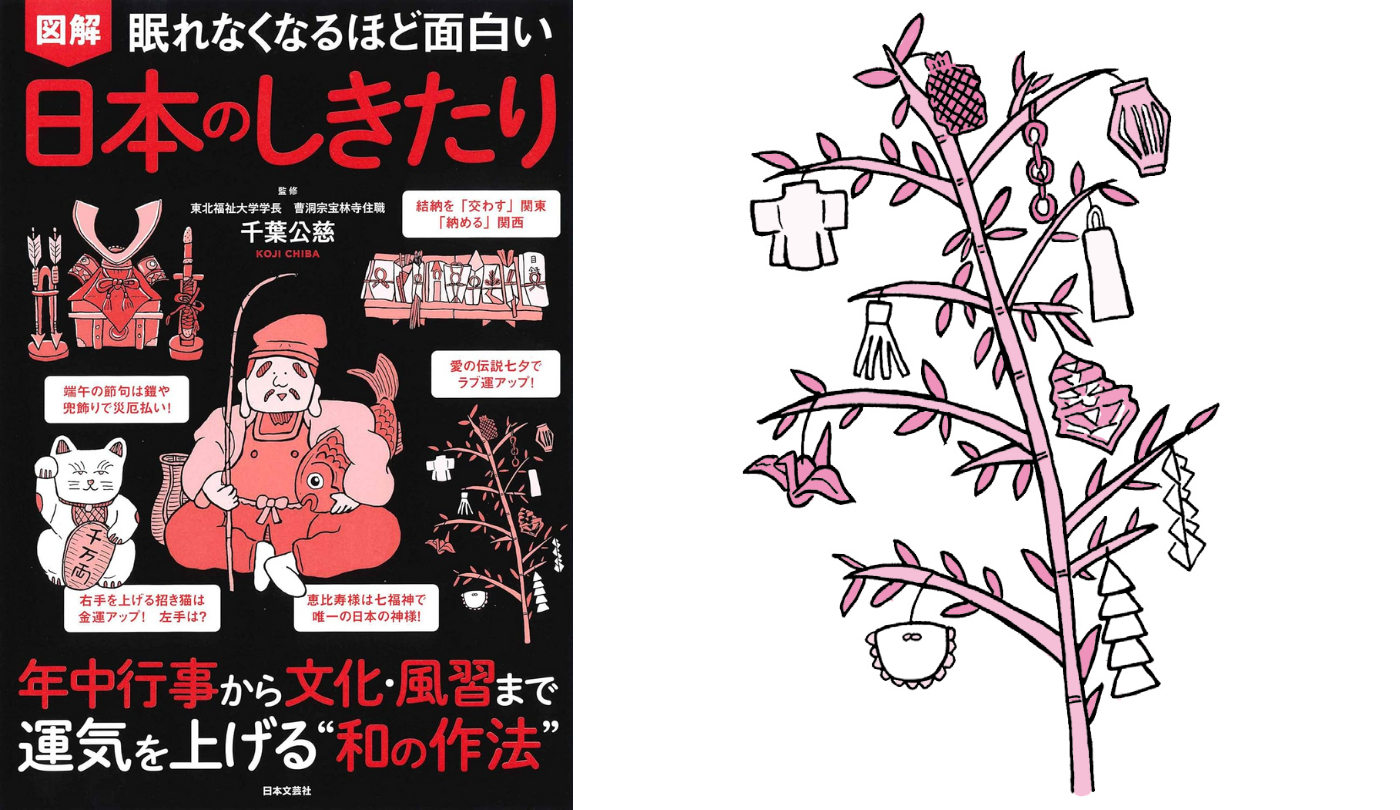

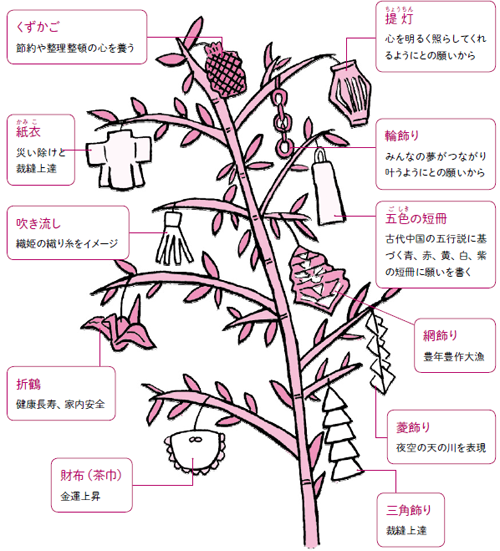

七夕飾りの種類と意味

邪気を祓うといわれる笹に、願いを書いた短冊を飾る七夕飾り。短冊以外にも色紙で作った飾りが笹を彩ります。

- くずかご:節約や整理整頓の心を養う

- 紙衣:災い除けと裁縫上達

- 吹き流し:織姫の織り糸をイメージ

- 折鶴:健康長寿、家内安全

- 財布(茶巾):金運上昇

- 提灯:心を明るく照らしてくれるようにとの願いから

- 輪飾り:みんなの夢がつながり叶うようにとの願いから

- 五色の短冊:古代中国の五行説に基づく青、赤、黄、白、紫の短冊に願いを書く

- 網飾り:豊年豊作大漁

- 菱飾り:夜空の天の川を表現

- 三角飾り:裁縫上達

七夕そうめん

7月7日に「索餅」という小麦粉で作ったお菓子を食べる古代中国の風習が日本に伝わり、それが変化して七夕にそうめんを食べるようになりました。病気平癒を祈願していただきます。

運気UP!!

●織姫と彦星のラブパワー

●陰陽五行の五色の短冊に願いを!

●厄除けの笹で穢れを祓う!

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

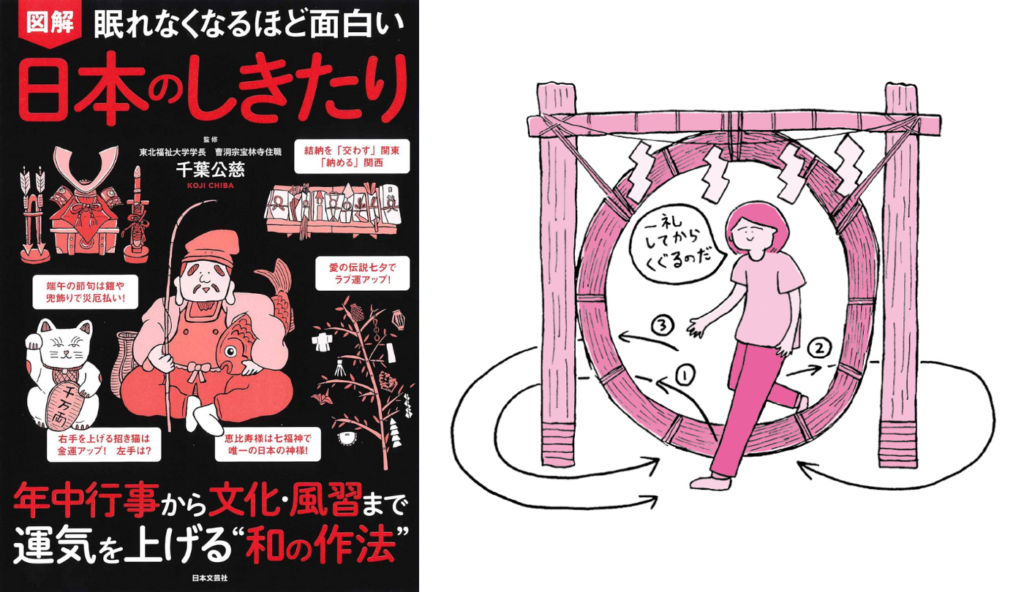

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

”3か月の壁”を超えろ!筋トレは「2か月目が勝負の分かれ道」な理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

「お釈迦様の言葉」だが語り手は観音様【眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経】

「がんの家系」は実際にある!?遺伝的に病気になりやすい人、なりにくい人 【眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話】