【精神科医が教える】「心=脳」の真実。ストレスが脳に溜まり、うつ病を引き起こす理由【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

心=脳心の疲れは脳の疲れ

脳の疲労は気づきにくい

現代は「ストレス社会」だと言われています。実際、総理府が15〜74歳の男女を対象に行った調査によると、「日頃、ストレスを感じている」と答えた人は5.9%にも上ります。

一般的にストレスは心の問題だと思われていますが、精神科医の世界では「心=脳」ですから、ストレスは脳疲労の問題になります。

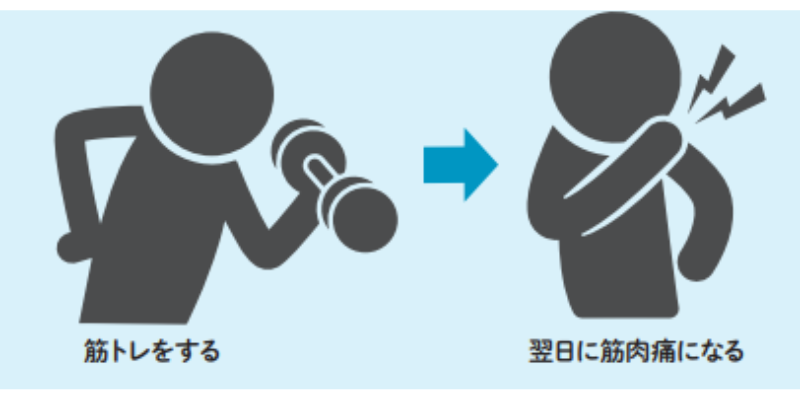

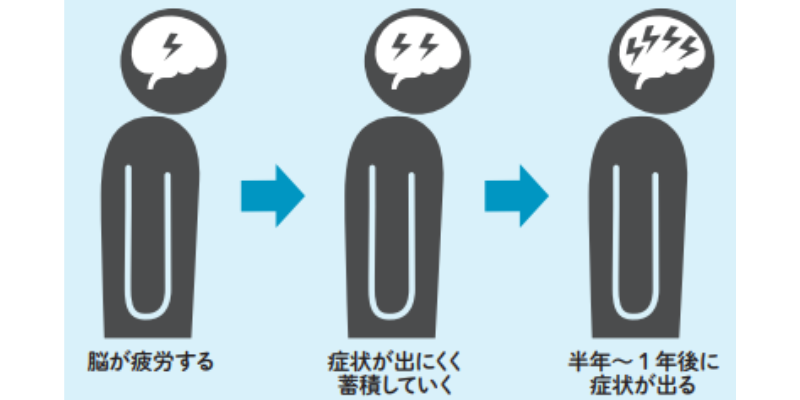

ただ、脳の疲労というのは、なかなか自分では気づけず、症状も現れにくいものです。しかし、筋肉の疲労や内臓の疲労は違います。筋トレをすると翌日に疲れが出て筋肉痛になりますし、脂っこいものを食べると胃もたれなどの症状として現れます。

ところが、脳の疲労の場合は、すぐに身体的な反応が出るわけではないため、脳が疲れているという自覚をしにくいのです。そのため、ストレスを感じても無理をし続けることが多くなり、半年や1年、場合によっては10何年にもわたって脳の疲労が蓄積することになり、結果、うつ病や依存症といった精神疾患を引き起こしてしまうことになります。

また脳の場合、集中していたり、カフェインを摂取するなどしてアドレナリンが出ると、疲労が感じにくくなります。ただ、これはあくまで「感じなくさせている」だけで、疲労そのものが解消されているわけではありません。いかにはやく脳の疲労に気づいて対処するかが、もっとも大事なのです。

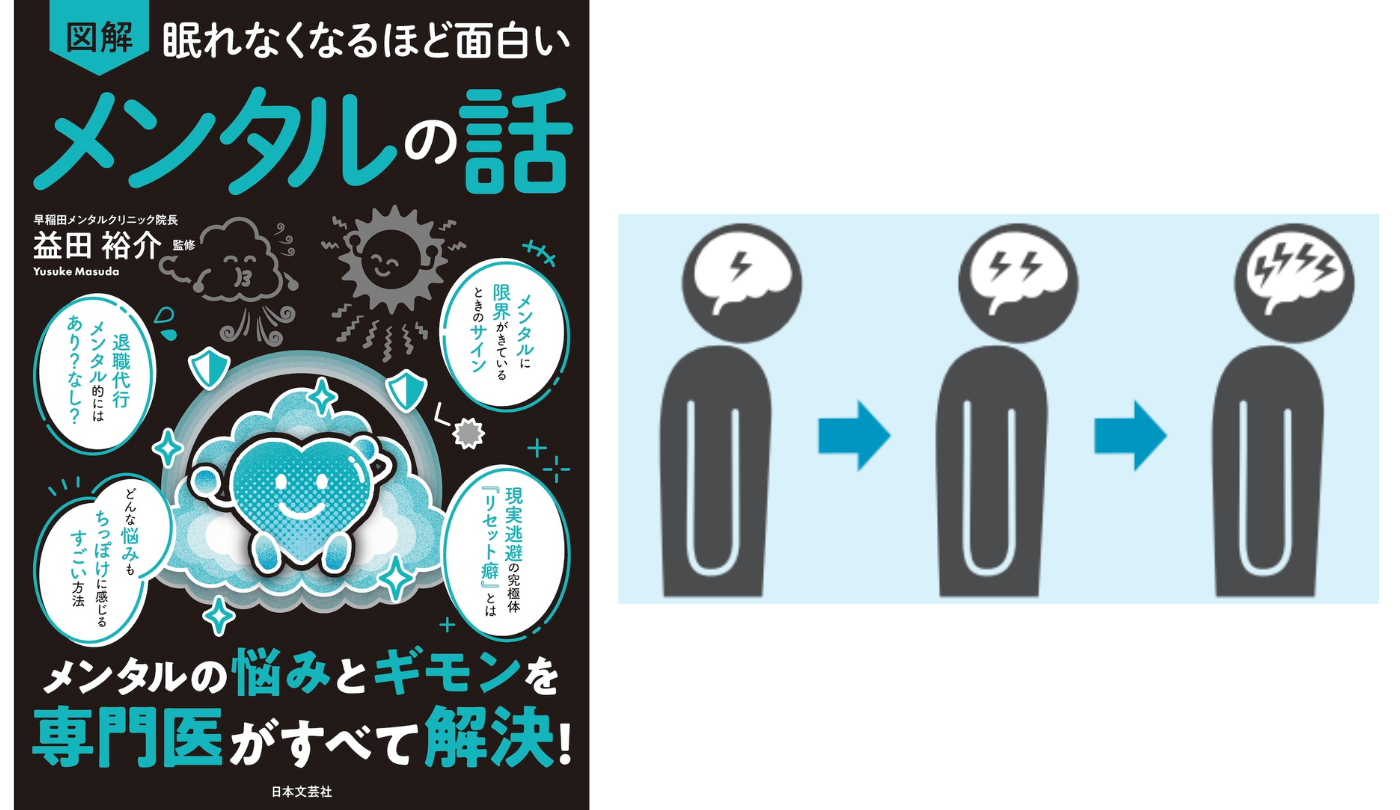

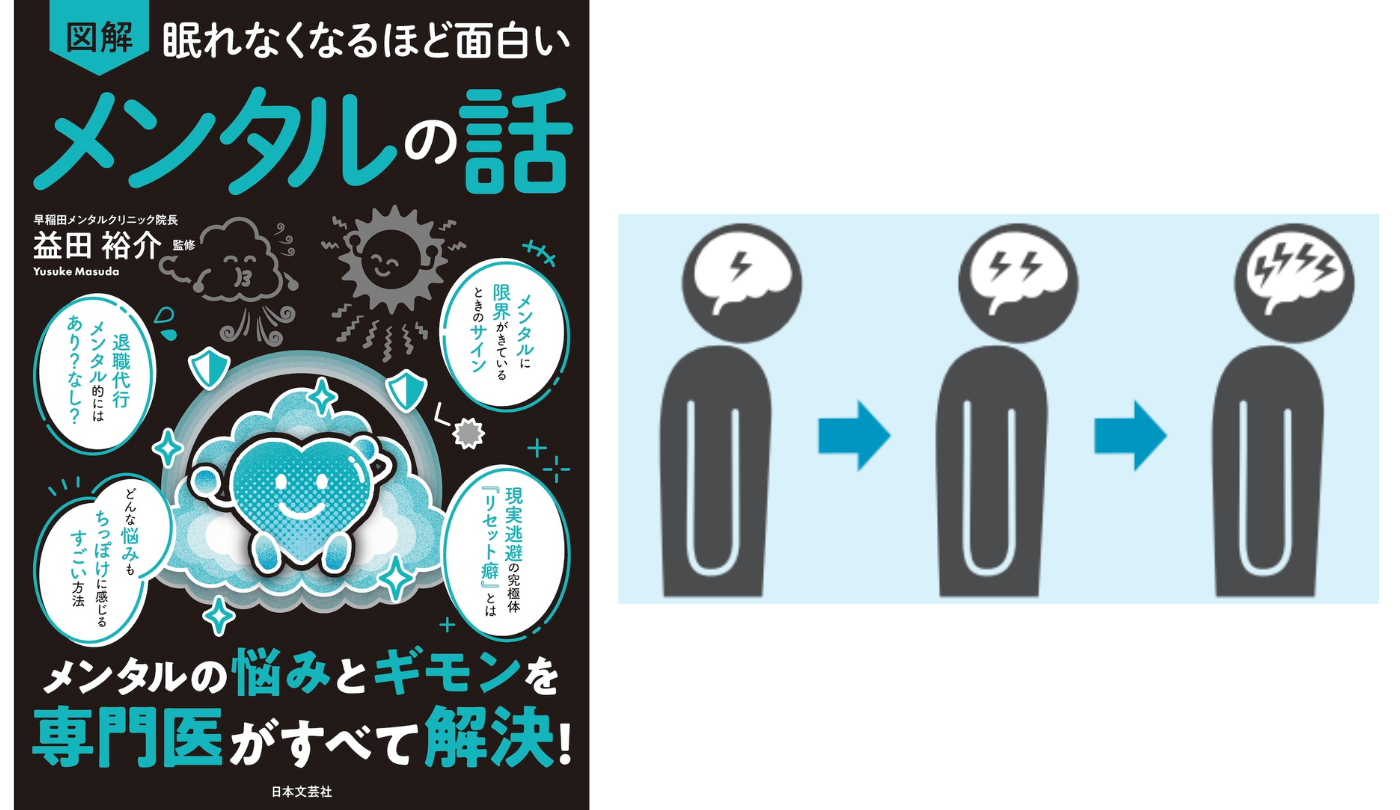

「体の疲労」と「脳の疲労」の違い

体の疲労はわかりやすい

筋トレをする→翌日に筋肉痛になる

脳の疲労はわかりにくい

脳が疲労する→症状が出にくく蓄積していく→半年〜1年後に症状が出る

脳はじわじわと疲れを溜め込んで悪化する臓器脳の疲労が限界に達すると心の問題が起きる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話 』著:益田 裕介

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話』

監修:益田 裕介

<人生の9割はメンタルで決まる!心の健康に関する悩みとギモンを人気精神科医がすべて解決>

厚生労働省によると、精神疾患のため医療機関に通院や入院している人は、年間約420万人いるとされており、5人に1人は一生の間に何らかの心の病にかかると言われています。

その精神疾患のなかでも最も多いのがうつ病などの気分障害。

一度精神に不調をきたすと回復が容易ではないため、日頃から心を安定に保つための“メンタルマネジメント習慣”が大切です。

メンタルと一口にいっても、症状や悩みは人によってさまざま。

例えば「気分に波があって感情をコントロールできない」、

「仕事に対するやる気やモチベがまったくない」、

「やったことのない新しいことに挑戦するのがこわい」、

「褒められても、好きなことをしても満たされない」、

「いつも何かに追われて不安を感じる」などなどなど……。

まず、メンタルを整えるには、身体のケアも必要不可欠。

身体が弱っていたら、心も弱ったままです。

本書は「身体」→「人間関係」→「知識」の順で身体と環境、思考それぞれの整え方を紹介し、3STEPプログラムとして誰でも実践しやすいつくりになっています。

SNSや人間関係、職場での悩み事やモヤモヤの解消法も具体的なシチュエーション例とともに掲載。

どんな心の不調にも対応する最強のメンタルマネジメント本です。

この記事のCategory

オススメ記事

疲労回復サプリは逆効果?ビタミンC・BCAAの誤解と本当に効くイミダペプチドの効果【眠れなくなるほど面白い 図解 疲労回復の話】

【古事記】黄泉の国の物語を解説!イザナキとイザナミの別離と『生と死の起源』の謎【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

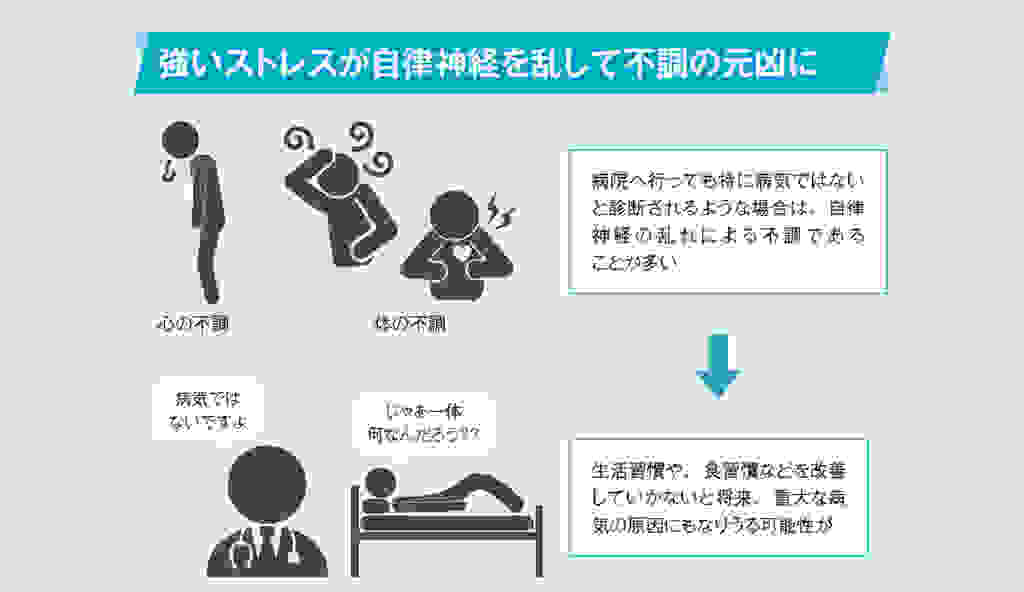

「やる気が出ない」「体が重い」…その謎の不調、実は“脳の疲れ”ではなく自律神経の乱れかも?【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

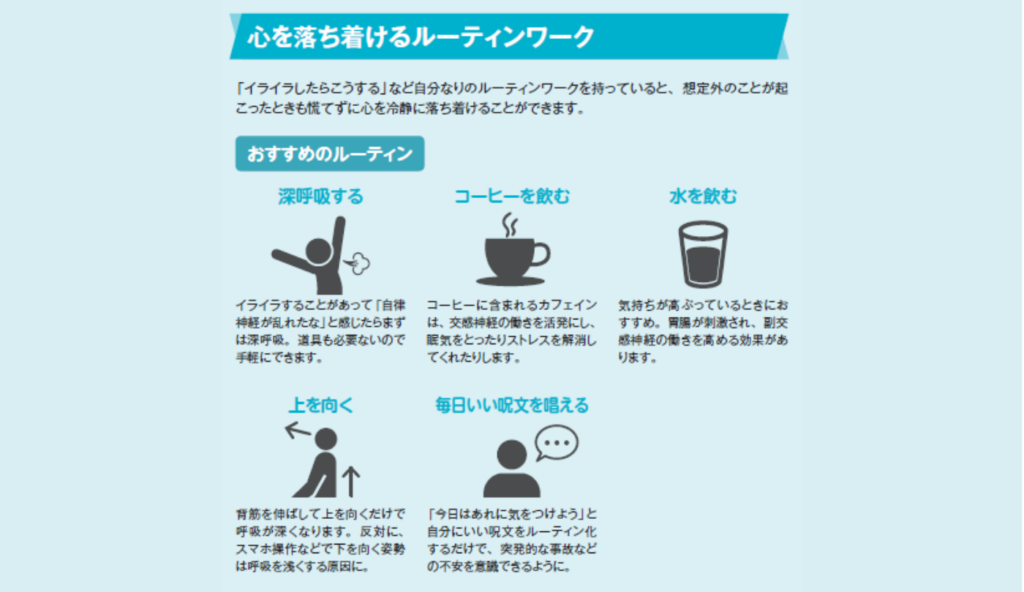

スピーチやプレゼンなどで緊張を和らげるコツとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

なぜ自律神経が健康の鍵なのか?脳・内臓・美容にまで及ぶ「血行不良」の連鎖を断つ方法【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

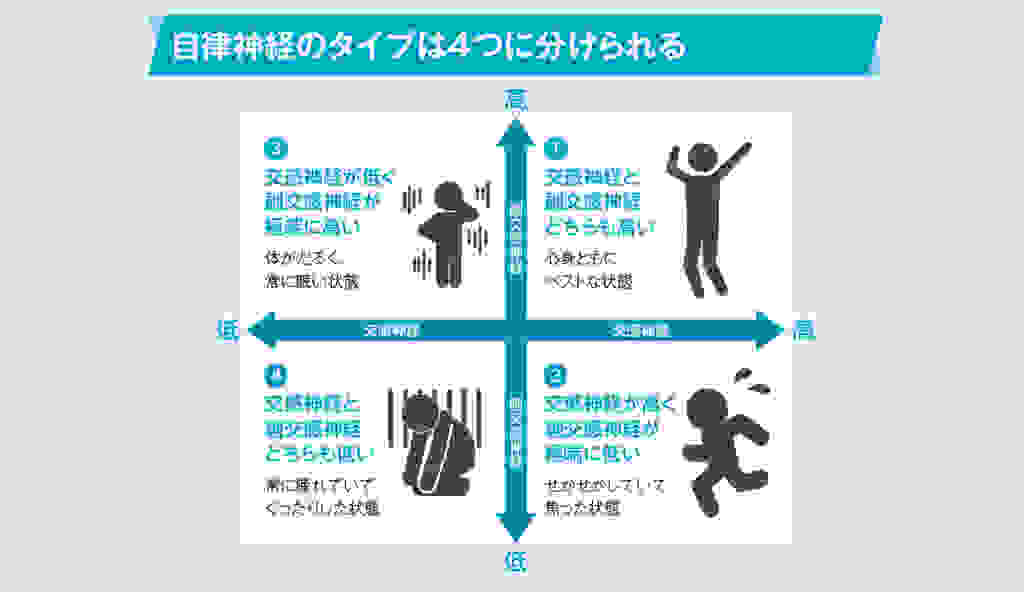

自律神経の4タイプを診断!交感神経・副交感神経の理想バランス『1:1』の作り方【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

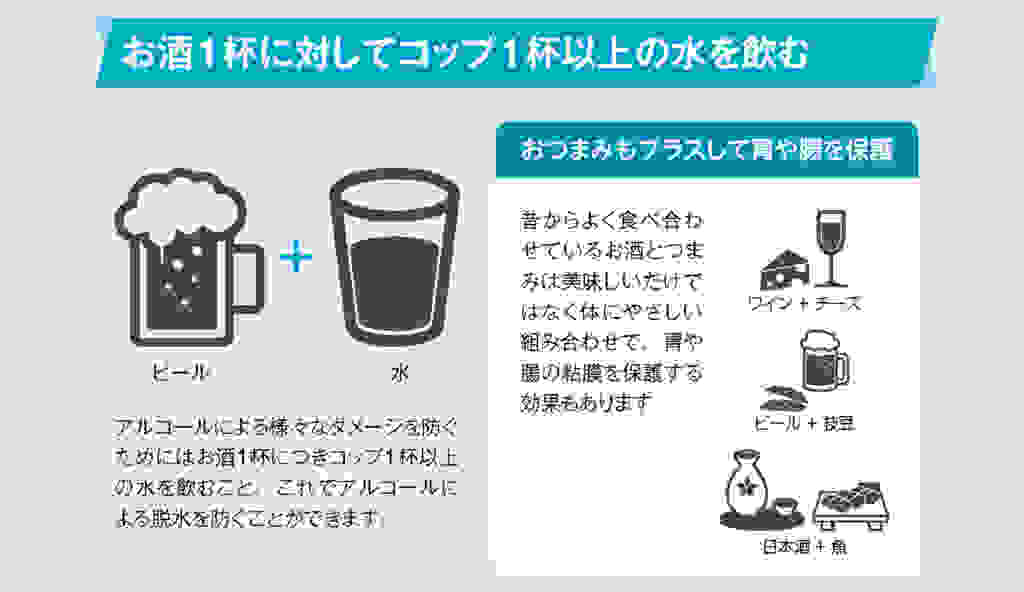

アルコールと自律神経の深い関係とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

【内臓脂肪を減らす】蒸留酒の中でよいお酒、悪いお酒【眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話】

求人情報

「運行管理者」/未経験OK/年収480万円~/15:30に退勤できる/転勤なし/自動車免許必須

三東運輸株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収480万円~スポンサー:求人ボックス

美容クリニックのカスタマーサポート/未経験OK/賞与年3回/医療脱毛社割有/髪色自由/残業少なめ

セブンエー美容株式会社

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給22万円~スポンサー:求人ボックス

システム開発

株式会社アシスト・ワン

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給32万円~50万円スポンサー:求人ボックス

20〜40代活躍中・製造業で手に職を「NC旋盤」で一生モノの技術

株式会社光明製作所

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給26万円~スポンサー:求人ボックス

安定企業で作業アシスタント/定年まで働ける/年間休日120日/最後の転職にしたいあなたへ/定着率95%

東京ガスNext one株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~40万円スポンサー:求人ボックス

IT・通信大手企業の営業スタッフ/インセンティブあり/実働7時間15分/経験不問/完全週休2日制/20-30代活躍中

株式会社ヒート

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス