日本人の人生の節目にはいつも“しきたり”がある【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

しきたりで祝う人生の節目

卒園・卒業式、十三詣り、成人式

別れを経験する成長の節目 卒園・卒業式

幼稚園や保育園ではじめての集団生活を経験し、お友だちや優しかった先生たちとの「別れ」を初めて経験する子どもたち。また、6年間という長い小学校生活を終える思春期直前の子どもたちは、卒業という儀式でまたひとつ成長の儀礼を通過します。

日本でもっとも古い卒業式といわれるのは、明治9(1876)年6月29日の陸軍戸山学校の「生徒卒業式」とされています。卒業証書授与のほか、特に優秀な生徒に銀時計などが贈られたということです。

知恵授けの菩薩を参る 十三詣り

数えで13歳の子どもたちが、旧暦の3月13日前後(新暦の4月13日)に虚空蔵菩薩を祀るお寺に参拝する行事を「十三詣り」といいます。「知恵参り」「知恵詣」「知恵貰い」ともいわれ、菩薩様に知恵や記憶力を授けてもらいます。

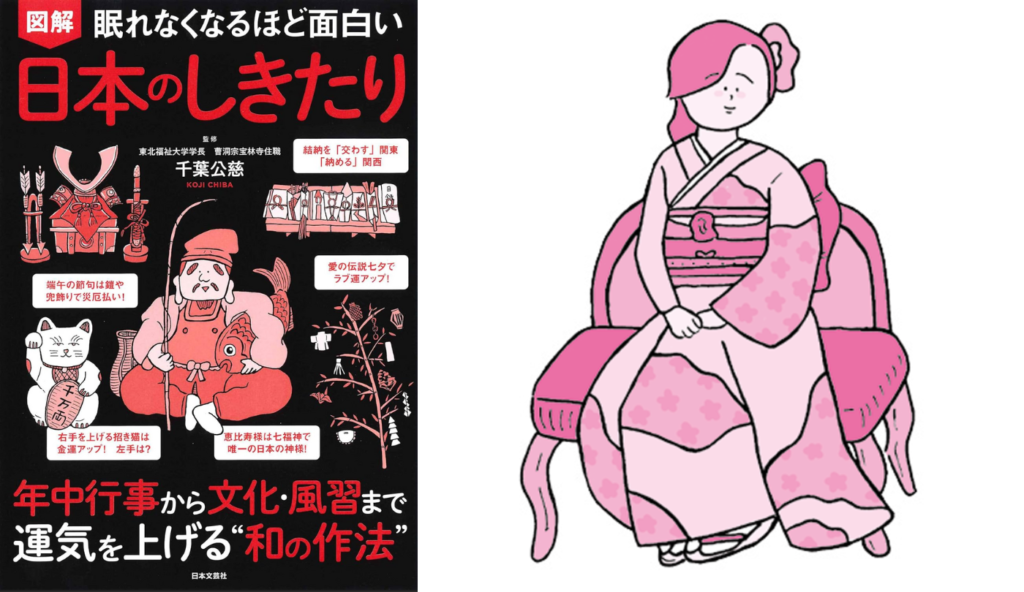

法的にも大人となる儀礼 成人式

現在は20歳が法的にも社会的にも大人と認められる節目の年齢です。女性は華やかな振袖の晴れ着を着て、男性はスーツや羽織袴を着て各市町村で行なわれる成人式に出席します。令和4(2022)年4月1日には満18歳成人に、民法が140年ぶりに改正されます。

2022 年4月1日に19 歳の人は?

成人年齢の見直しで、2022 年4月1日から成年年齢が18 歳に引き下げられます。そのとき19 歳の人は、その日から新成人となります。ただし、飲酒や喫煙、ギャンブルは現行の20歳のまま維持されます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

「九」が重なるめでたい日 重陽の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

人生はしきたりに始まりしきたりに終わる!?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

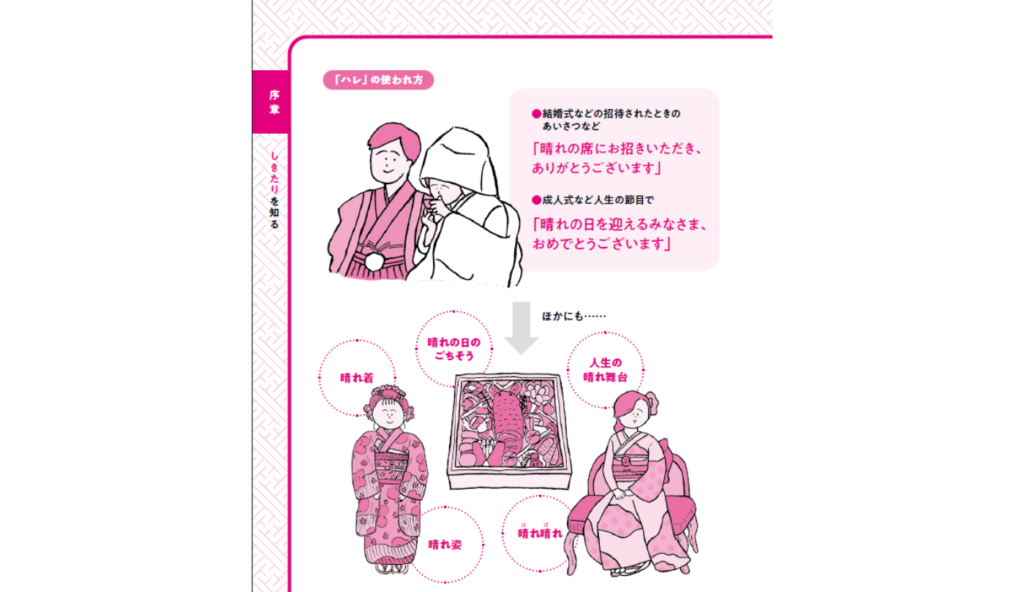

日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

<冠婚葬祭の「冠」 成人式>昔は名前まで変えた!? 現代の元服、“成人式”とは何なのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神様へのお供え物だったお中元【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

介護職員/実務者研修/初任者研修/デイサービス/日勤のみ

ビーナスプラス庄内

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万200円スポンサー:求人ボックス

ENEOSのサービスステーションスタッフ

浪田石油株式会社Dr.Driveネオス高津SS

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万7,500円~24万8,500円スポンサー:求人ボックス

中型ドライバー

菊池運輸株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給32万円~48万円スポンサー:求人ボックス

官公庁プロジェクトの運営管理

NDSキャリア株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給20万円~23万円スポンサー:求人ボックス

送迎ドライバー/送迎業務/売上安定/異業種出身多数/男女不問

株式会社新日本ツーリスト

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給24万円~スポンサー:求人ボックス

水道メンテナンス業

株式会社みやこ環境設備

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~35万円スポンサー:求人ボックス