ライブ版「みんなで創るきこえのミライ」、大阪で開催

【背景】 WHO(世界保健機関)によると、2050年までに 世界で約25 億人(4人に1人)が難聴になると予測されており、その経済的損失は年間9800億ドル(約133兆円)にのぼると試算されています。

「聞こえ」や「聞こえづらさ」は目に見えないため、特に加齢による聴力低下はゆっくりと進行することから、本人が聞き取り能力の低下に気づきにくく、見過ごされることが多いと言われています。難聴になると、周囲とのコミュニケーションが取りづらくなるだけでなく、生活で不便を感じたりすることがあります。さらに、聞こえにくいがゆえに頑張って聞こうとするリスニング・エフォート(聞き取り努力)や、聞き取りを頑張ることによって疲れが蓄積する、リスニング・ファティーグ(聞き取りによる疲れ)という現象を無意識のうちに体験していることはあまり知られていません。こうした「聞こえづらさ」からくる疲れが、外出を控えさせたり、引きこもりがちになったりするなどのQOL(生活の質)の低下を引き起こす懸念も指摘されています。

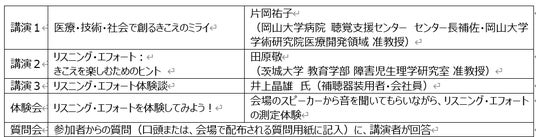

また、聴覚研究の最前線であるデンマーク工科大学の客員研究員を勤め、リスニング・エフォートに関する最新の知見を有する茨城大学 教育学部の田原 敬(たばる・けい)准教授は、「子どもは大人よりもリスニング・エフォートを抱えやすく、聴覚障害のある子どもは常にリスニング・エフォートが高い状態、すなわち『頑張って聴いて理解している状態』にある」と指摘しています。 このような状況を受け、私たちは2023年より、リスニング・エフォートやリスニング・ファティーグをテーマとしたオンデマンド動画配信プログラム「きこえのミライ」シリーズを配信してきました。教育関係者、医療従事者、補聴器販売従事者などの聴覚ケアの専門家のみならず、補聴器ユーザーや一般の方々にも広くご視聴いただき、大きな反響をいただきました。その後、「聴覚ケアの最前線や研究アップデートについて対面で聞きたい」という声が多数寄せられたことから、双方向でのコミュニケーションが可能な、参加型のイベントを開催する運びとなりました。本イベントでは、会場でスピーカーから音を聞きながら、茨城大学の田原准教授のチーム(片岡准教授をメンバーとして含む)が開発中のリスニング・エフォートを測定する方法の一部を体験する時間も設けており、講演を聴くだけでなく、体験や質疑応答を通じて、参加者の皆さまと共に、より良い「きこえのミライ」について考える場を提供します。 【本イベントの講演者】 本イベントで講演を行う茨城大学 教育学部 障害児生理学研究室の田原敬准教授は、昨年7月までデンマーク工科大学の客員研究員を1年間務めました。主に聴覚障害児への教育という視点から、リスニング・エフォートや聴覚認知、教育オーディオロジーに関する研究に取り組んでいます。

また、岡山大学病院 聴覚支援センター センター長補佐・岡山大学学術研究院医療開発領域 片岡祐子(かたおか・ゆうこ)准教授も、リスニング・エフォートに関する研究に関わりながら、耳鼻咽喉科専門医として、聴覚医学、難聴を持つ子どもから高齢者までの福祉・教育を専門分野とし、専門家や一般の方への聴覚ケアの啓発にも力を注いでいます。

さらに、先天性の難聴の当事者で、幼少期から補聴器を使用されている井上晶雄(いのうえ・あきお)氏をゲストに迎え、リスニング・エフォートの体験についてお話いただきます。井上氏は現在大手IT企業に勤務し、先進的な補聴器技術を活用しながら、リスニング・エフォートの軽減に向けたスマートライフを実践されています。 【プログラム内容】

【背景】 WHO(世界保健機関)によると、2050年までに 世界で約25 億人(4人に1人)が難聴になると予測されており、その経済的損失は年間9800億ドル(約133兆円)にのぼると試算されています。

「聞こえ」や「聞こえづらさ」は目に見えないため、特に加齢による聴力低下はゆっくりと進行することから、本人が聞き取り能力の低下に気づきにくく、見過ごされることが多いと言われています。難聴になると、周囲とのコミュニケーションが取りづらくなるだけでなく、生活で不便を感じたりすることがあります。さらに、聞こえにくいがゆえに頑張って聞こうとするリスニング・エフォート(聞き取り努力)や、聞き取りを頑張ることによって疲れが蓄積する、リスニング・ファティーグ(聞き取りによる疲れ)という現象を無意識のうちに体験していることはあまり知られていません。こうした「聞こえづらさ」からくる疲れが、外出を控えさせたり、引きこもりがちになったりするなどのQOL(生活の質)の低下を引き起こす懸念も指摘されています。

また、聴覚研究の最前線であるデンマーク工科大学の客員研究員を勤め、リスニング・エフォートに関する最新の知見を有する茨城大学 教育学部の田原 敬(たばる・けい)准教授は、「子どもは大人よりもリスニング・エフォートを抱えやすく、聴覚障害のある子どもは常にリスニング・エフォートが高い状態、すなわち『頑張って聴いて理解している状態』にある」と指摘しています。 このような状況を受け、私たちは2023年より、リスニング・エフォートやリスニング・ファティーグをテーマとしたオンデマンド動画配信プログラム「きこえのミライ」シリーズを配信してきました。教育関係者、医療従事者、補聴器販売従事者などの聴覚ケアの専門家のみならず、補聴器ユーザーや一般の方々にも広くご視聴いただき、大きな反響をいただきました。その後、「聴覚ケアの最前線や研究アップデートについて対面で聞きたい」という声が多数寄せられたことから、双方向でのコミュニケーションが可能な、参加型のイベントを開催する運びとなりました。本イベントでは、会場でスピーカーから音を聞きながら、茨城大学の田原准教授のチーム(片岡准教授をメンバーとして含む)が開発中のリスニング・エフォートを測定する方法の一部を体験する時間も設けており、講演を聴くだけでなく、体験や質疑応答を通じて、参加者の皆さまと共に、より良い「きこえのミライ」について考える場を提供します。 【本イベントの講演者】 本イベントで講演を行う茨城大学 教育学部 障害児生理学研究室の田原敬准教授は、昨年7月までデンマーク工科大学の客員研究員を1年間務めました。主に聴覚障害児への教育という視点から、リスニング・エフォートや聴覚認知、教育オーディオロジーに関する研究に取り組んでいます。

また、岡山大学病院 聴覚支援センター センター長補佐・岡山大学学術研究院医療開発領域 片岡祐子(かたおか・ゆうこ)准教授も、リスニング・エフォートに関する研究に関わりながら、耳鼻咽喉科専門医として、聴覚医学、難聴を持つ子どもから高齢者までの福祉・教育を専門分野とし、専門家や一般の方への聴覚ケアの啓発にも力を注いでいます。

さらに、先天性の難聴の当事者で、幼少期から補聴器を使用されている井上晶雄(いのうえ・あきお)氏をゲストに迎え、リスニング・エフォートの体験についてお話いただきます。井上氏は現在大手IT企業に勤務し、先進的な補聴器技術を活用しながら、リスニング・エフォートの軽減に向けたスマートライフを実践されています。 【プログラム内容】  【イベント概要】

イベント名: ライブ版 みんなで創るきこえのミライ

開催日時: 2025年6月22日(日)13:00-15:30(12:30開場)

*開場と同時に、会場内で機器展示開始

会場: AP大阪駅前 地下2階 APホールII (大阪市北区梅田) https://www.tc-forum.co.jp/ap-osakaekimae/access/ 参加定員:50名

(先着順:事前申し込みが満席になり次第申し込みを締め切り)

申し込み期間:2025年4月22日(火)~6月20日(金)17時

申し込み方法:

右記QRコードまたは下記URLよりお申込みください。 https://oticon.satori.site/kikoenomirai

【イベント概要】

イベント名: ライブ版 みんなで創るきこえのミライ

開催日時: 2025年6月22日(日)13:00-15:30(12:30開場)

*開場と同時に、会場内で機器展示開始

会場: AP大阪駅前 地下2階 APホールII (大阪市北区梅田) https://www.tc-forum.co.jp/ap-osakaekimae/access/ 参加定員:50名

(先着順:事前申し込みが満席になり次第申し込みを締め切り)

申し込み期間:2025年4月22日(火)~6月20日(金)17時

申し込み方法:

右記QRコードまたは下記URLよりお申込みください。 https://oticon.satori.site/kikoenomirai  お申し込みページ お問合わせ先: オーティコン補聴器「ライブ版 みんなで創るきこえのミライ」事務局

フリーコール:0120-1133-21 E メールアドレス:info@oticon.co.jp ■茨城大学 教育学部 田原敬准教授のコメント リスニング・エフォートに関する研究を進めていく中で、聴覚障害のある方ご自身の聞き取りに対するモチベーションや、それに対する専門家の方々の寄り添い方が重要であることに改めて気づきました。すなわち、リスニング・エフォートの問題は「みんなで」向き合っていく必要があると感じています。今回はライブ版ならではの良さを生かし、「リスニング・エフォートとどのように向き合っていけば良いのか」という答えのない問いについて、参加者の皆さまと意見を交わしながら考えていきたいと思っています。また、リスニング・エフォートを簡単に計測する方法を開発するプロジェクトに着手しました。試行錯誤中ではありますが、その一部を体験してリスニング・エフォートへの理解を深めていただければ幸いです。会場でお待ちしております! ■岡山大学病院 聴覚支援センター センター長補佐・岡山大学学術研究院医療開発領域 片岡祐子准教授のコメント 先天性難聴の早期診断・早期療育開始や補聴機器のテクノロジーの進化、また教育状況の変化といった時代の流れから、聴覚を活用し、学校や社会で暮らしている聴覚障害児・者は増加しています。 しかしながら、聴取の難しさやリスニング・エフォートを抱える場面はあるため、それに対して専門家による適切な評価や補聴機器のフィッティング、教育や職場での理解と支援、合理的配慮は必要です。ライブ版「きこえのミライ」では、聴覚障害の当事者、補聴や医療、教育に携わる人たちのリアルな意見を反映させて、未来の支援、快適な社会の在り方を考えていきたいと思っています。皆さまの声を届けてください! ■オーティコン補聴器 プレジデント 齋藤徹のコメント 過去2回配信させていただいた動画「きこえのミライ」シリーズでは、難聴によって無意識のうちに努力して聞いてしまう現象や、それに伴う疲れをテーマに、日本やデンマークの最新研究情報をお届けしました。おかげさまで、多くの反響をいただくことができました。このたび同じテーマで、初の双方向型イベントを開催できることを大変嬉しく思います。

リスニング・エフォートはデマントグループの聴覚領域の基礎研究所「エリクスホルム研究センター」が、国際的に著名な学術・研究機関の研究者たちと共に長年研究をしているテーマです。しかしながら、日本ではまだ十分に認知されていないのが現状です。オーティコン補聴器では、リスニング・エフォートの軽減をひとつの指標として、製品開発に取り組んでいます。今回のイベントが、聞こえやリスニング・エフォート、リスニング・ファティーグへの理解を深める機会となり、皆さまと共に「きこえのミライ」について考える場となることを願っています。

お申し込みページ お問合わせ先: オーティコン補聴器「ライブ版 みんなで創るきこえのミライ」事務局

フリーコール:0120-1133-21 E メールアドレス:info@oticon.co.jp ■茨城大学 教育学部 田原敬准教授のコメント リスニング・エフォートに関する研究を進めていく中で、聴覚障害のある方ご自身の聞き取りに対するモチベーションや、それに対する専門家の方々の寄り添い方が重要であることに改めて気づきました。すなわち、リスニング・エフォートの問題は「みんなで」向き合っていく必要があると感じています。今回はライブ版ならではの良さを生かし、「リスニング・エフォートとどのように向き合っていけば良いのか」という答えのない問いについて、参加者の皆さまと意見を交わしながら考えていきたいと思っています。また、リスニング・エフォートを簡単に計測する方法を開発するプロジェクトに着手しました。試行錯誤中ではありますが、その一部を体験してリスニング・エフォートへの理解を深めていただければ幸いです。会場でお待ちしております! ■岡山大学病院 聴覚支援センター センター長補佐・岡山大学学術研究院医療開発領域 片岡祐子准教授のコメント 先天性難聴の早期診断・早期療育開始や補聴機器のテクノロジーの進化、また教育状況の変化といった時代の流れから、聴覚を活用し、学校や社会で暮らしている聴覚障害児・者は増加しています。 しかしながら、聴取の難しさやリスニング・エフォートを抱える場面はあるため、それに対して専門家による適切な評価や補聴機器のフィッティング、教育や職場での理解と支援、合理的配慮は必要です。ライブ版「きこえのミライ」では、聴覚障害の当事者、補聴や医療、教育に携わる人たちのリアルな意見を反映させて、未来の支援、快適な社会の在り方を考えていきたいと思っています。皆さまの声を届けてください! ■オーティコン補聴器 プレジデント 齋藤徹のコメント 過去2回配信させていただいた動画「きこえのミライ」シリーズでは、難聴によって無意識のうちに努力して聞いてしまう現象や、それに伴う疲れをテーマに、日本やデンマークの最新研究情報をお届けしました。おかげさまで、多くの反響をいただくことができました。このたび同じテーマで、初の双方向型イベントを開催できることを大変嬉しく思います。

リスニング・エフォートはデマントグループの聴覚領域の基礎研究所「エリクスホルム研究センター」が、国際的に著名な学術・研究機関の研究者たちと共に長年研究をしているテーマです。しかしながら、日本ではまだ十分に認知されていないのが現状です。オーティコン補聴器では、リスニング・エフォートの軽減をひとつの指標として、製品開発に取り組んでいます。今回のイベントが、聞こえやリスニング・エフォート、リスニング・ファティーグへの理解を深める機会となり、皆さまと共に「きこえのミライ」について考える場となることを願っています。■「リスニング・エフォート」と「リスニング・ファティーグ」の定義

リスニング・エフォートとは、聞き取りが難しい状況において、注意・集中を高めたり、聞き取れなかった内容を推測したり、聴覚以外の認知機能も総動員して話を理解するような行為を意味します。聴覚障害のある方の場合、たとえ聞き取りの成績が良かったとしても、リスニング・エフォートが高い状態にあり、聞き取りだけではなく、様々な活動への影響が生じていると言われています。詳しくは茨城大学の下記Webサイトをご参照ください。

https://www.ibaraki.ac.jp/news/2023/11/13012149.html

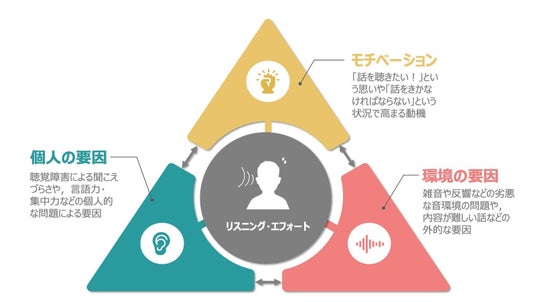

リスニング・エフォートには様々な要因が影響を及ぼし、大きく分けると1.個人の要因、2.環境の要因、3.モチベーションに整理されます(図1参照)。この中でも注目したいのが、本人が「聞きたい」と思う話に対して、つまりモチベーションが高い状態ではエフォートも上がるということです。これはポジティブな意味でのエフォートと捉えることができます。リスニング・エフォートは必ずしも悪いものではなく、個人あるいは環境からの聞き取りづらさに伴って生じるネガティブな側面と、聞きたいというモチベーションに伴って生じるポジティブな側面があわさった考え方であり、本人が置かれた状況や文脈を踏まえた評価・支援を提供していく必要があります。本イベントでは、リスニング・エフォートと、それにより生じる、リスニング・ファティーグにもフォーカスしています。リスニング・ファティーグは頑張って聞き取りを続けた結果生じる疲労感を指しています。

図1 リスニング・エフォートに影響を及ぼす3つの要因

■2023年に配信開始したオンデマント動画配信プログラム「きこえのミライ シーズン1」

現在オーティコンYouTubeチャンネルにて、無料配信中です。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKB6L7jIfYfWbUXK3NNE3MlsyudEWiuzr

■2024年に配信開始したオンデマンド動画配信プログラム「きこえのミライ シーズン2」

現在オーティコンYouTubeチャンネルにて、無料配信中です。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKB6L7jIfYfVpZetF7HZudKbGCWBAnxaT

■茨城大学について

茨城大学は1949年創立の地方国立総合大学です。茨城県水戸市・日立市・阿見町に主要なキャンパスを有し、人文社会科学部・教育学部・理学部・工学部・農学部・地域未来共創学環の5学部1学環と大学院4研究科で構成。東南アジア・南アジアとのネットワークを活かした「総合気候変動科学」の確立、「スチューデントサクセス」を掲げた学修者本位の教育マネジメントなどを特徴としています。

■茨城大学教育学部障害児生理学研究室について

障害児生理学研究室(通称:生理研)は1977年に茨城大学教育学部に設立された研究室で、現在は勝二博亮教授と田原准教授が運営しています。生理研では、様々な障害児・者の感覚・認知機能をさぐるために、生体機能計測(脳波、事象関連電位、近赤外線分光法(NIRS)、筋電図、眼球運動、心拍、その他の行動指標など)を行い、エビデンスにもとづいた教育支援方法の開発を目標として研究活動に取り組んでいます。特別支援教育分野でこのような研究を実施している大学は限られており、最近では関連領域の中で歴史と権威のある日本特殊教育学会や日本聴覚医学会にて、研究奨励賞(3件)、実践研究賞、フューチャーリサーチアワードを受賞するなど、精力的に活動しています。

■岡山大学について

岡山大学は10学部7研究科1プログラム4研究所、大学病院そして附属学校園を擁する国立大学法人です。1870年に創設された岡山藩医学館を起源とする岡山医科大学をはじめとする伝統と優れた教育研究実績を誇った高等教育機関群を統合して、1949年、新制国立大学として設立されました。「高度な知の創成と的確な知の継承」を建学の理念として掲げており、「地球と生態系の健康(Planetary Health)」の実現に向かって、地域と地球の「ありたい未来の共創」に貢献することを使命とし、その使命達成のため「岡山大学長期ビジョン2050:地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」を新たに掲げて、地域・世界の多様なステークホルダーとの新たなつながりを深めています。

■岡山大学病院 聴覚支援センターについて

聴覚支援センターは、聴覚障害児・者の医療での限界を教育や開発、福祉と繋げることを目標に、多職種で連携を行う部署として設立されました。現在はセンター長を前田嘉信病院長が担当し、センター長補佐として耳鼻咽喉科医の片岡祐子准教授が運営し、子どもから成人、高齢者までの幅広い年齢層の当事者が活躍できる社会の実現を目指しています。2022-2024年度、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)研究として、緊急時・災害時の情報授受のアプリの開発やウェブサイトでの情報発信を手掛けてきました。また、教育的支援に関して、オーストリア、エッセル財団の主催する世界のバリアフリーに向けた国際賞「Zero Project Award 2024」のファイナリストに選出され、活動を広く発信しています。

■オーティコン補聴器について

オーティコン(Oticon)は、1904年にデンマークで創設された補聴器業界におけるパイオニアです。

企業理念として「Life-changing technology(ライフチェンジング テクノロジー)」を掲げ、難聴による制限のない世界の実現を目指し、製品開発と聴覚ケアの普及に取り組んでいます。オーティコンは補聴器業界で唯一、聞こえと脳に関する基礎研究所を擁するメーカーであり、そこに在籍する聴覚学、脳神経科学、電子工学など様々な分野の研究者と、13,000人以上のテストユーザーによって、常に先進的で革新的な補聴器テクノロジーが生み出されています。オーティコン製品の最大の特徴は、脳から聞こえを考える「BrainHearing(TM)(ブレインヒアリング)」というアプローチです。「耳に音をどう届けるか」だけではなく、「脳が理解しやすい音を届けるにはどうするか」に着目した製品群は、第三者機関による確かなエビデンスに支えられ、世界100カ国以上で使用されています。日本でも1973年より補聴器の製造・販売を行っています。

■エリクスホルム研究センターについて

エリクスホルム研究センターは補聴器業界で唯一の独立した研究機関として1976年に設立され、聴覚ケアの世界的リーダーであるオーティコン社に属しています。当センターでは、5年から10年に渡る未来を見据えた長期的な研究を実施し、基礎研究の成果をイノベーションや新技術に応用し、補聴器製品開発に反映させています。当センターの基礎研究により、オーティコン補聴器の「ブレインヒアリング」が生まれました。また、世界有数の学術研究機関や医療機関と共同研究を進め、聴覚分野の新しい発見を目指す活動を行っています。研究開発の重点分野として、現在、オーディオロジー(聴覚学)の個別化、認知聴覚科学、意図の解釈、人工知能(AI)の4点を掲げ、日々未来の聴覚テクノロジーにつながる研究開発が行われています。

■デマントグループについて

デマントは、1904年にデンマークのオーデンセで補聴器の輸入商から始まり、のちに補聴器の製造や診断機器事業へと参入していきました。現在、世界130カ国以上でビジネスを展開しています。デマントは2つの点で世界唯一の企業です。第一に聴覚ヘルスケアにおける全ての分野をカバーしていること、第二に慈善財団(ウィリアム・デマント財団)が所有する聴覚ヘルスケア企業であることです。全デマントグループ22,000人以上の従業員とともに、聴覚ヘルスケアや聞こえの改善の研究、製品開発を行っています。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ