デビッド・ベッカムがキャンペーンビジュアルに登場!BOSS のアンダーウェアコレクション「BOSS ONE Bodywear」

株式会社ナイガイデビッド・ベッカムがキャンペーンビジュアルに登場 販売フェア開催 株式会社ナイガイ(本社︓東京都港区赤坂 代表取締役社長︓今泉賢治)はドイツ発、プレミアムファッション& ライフスタイルブランドの「BOSS」が展開する「BOSS ONE Bodywear」の販売フェアを開催いたします。 「BOSS ONE Bodywear」

男性代表のデビッド・ベッカムがキャンペーンの顔となるBOSS のアンダーウェアコレクション「BOSS

ONE Bodywear」は、ブラック&ホワ…

【信州八ヶ岳】4月5日(土)富士見高原リゾートの天空カート運行開始!

長野県富士見町~創造の森で新緑彩る春の訪れを感じよう。最高のロケーションが待つ展望台まで、自動運転「天空カート」を使ってのんびり散策が楽しめます。~ 信州八ヶ岳の麓にある富士見高原リゾートでは、4月5日(土)より「天空カート」新シーズンの運行を開始します。天空カート乗り場から終着点「創造の森」まで標高差約200m。片道約25分の乗車時間、春の訪れを告げる小鳥たちの歌に耳を傾けながら、4月・5月の新緑と残雪の山々の眺望をゆっくり楽しめます。終点の標高1,420m「望郷の丘展望台」からは、日本三大…

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」×神姫バス・本四海峡バス 特別企画乗車券

株式会社ニジゲンノモリ『ニジゲンノモリ直通!アトラクションチケット付き乗車券』発売開始 兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、神姫バス・本四海峡バスと連携し、神戸三宮からニジゲンノモリまでのバスの直行便往復券と各アトラクション入場チケットがセットになった『ニジゲンノモリ直通!アトラクションチケット付き乗車券』を2025年3月7日(金)より発売しております。(「ゴジラ迎撃作戦」の企画乗車券は、3月20日(木・祝)からの発売です。)

本チケットは、ニジゲンノモリのアトラクション「ドラ…

3/25(火)~NEW OPEN!!『ベルグの4月』南町田グランベリーパーク店 SPECIAL OPENING EVENTや店舗限定スイーツも発売!

キャラバン事業本部1988年たまプラーザで創業『地域に根差し愛されているパティスリー ベルグの4月』新店OPEN 2025年3月25日(火)~「ベルグの4月 南町田グランベリーパーク店」をOPENいたします。 1988年にたまプラーザで創業以来、地域に根差したパティスリーとして、世代を超えて多くのお客様に愛されているパティスリー『ベルグの4月』(運営元:株式会社ユニマットライフ/本社:東京都港区/代表取締役社長 落合昭)の新店として、「ベルグの4月 南町田グランベリーパーク店」をOPENいた…

“FAUCHON Meets Matcha” 辻利兵衛本店とフォションホテル京都によるコラボ抹茶アフタヌーンティーを5月7日(水)から7月19日(土)までご提供

フォションホテル京都パリ発祥の美食ブランド フォションによる、日本初のグルメホテル「フォションホテル京都」(所在地:京都府京都市下京区 総支配人:杉村信久)は、2025年5月7日(水)から7月19日(土)の期間において、創業蔓延元年の辻利兵衛本店とコラボした抹茶アフタヌーンティーをティーサロン「サロン ド テ フォション」にてご提供いたします。 新緑の時期にぴったり 鮮やかな緑が美しい抹茶アフタヌーンティー

■辻利兵衛本店の良質な抹茶の旨味を味わう 抹茶尽くしのスイーツ&セイボリー

目にも鮮やか…

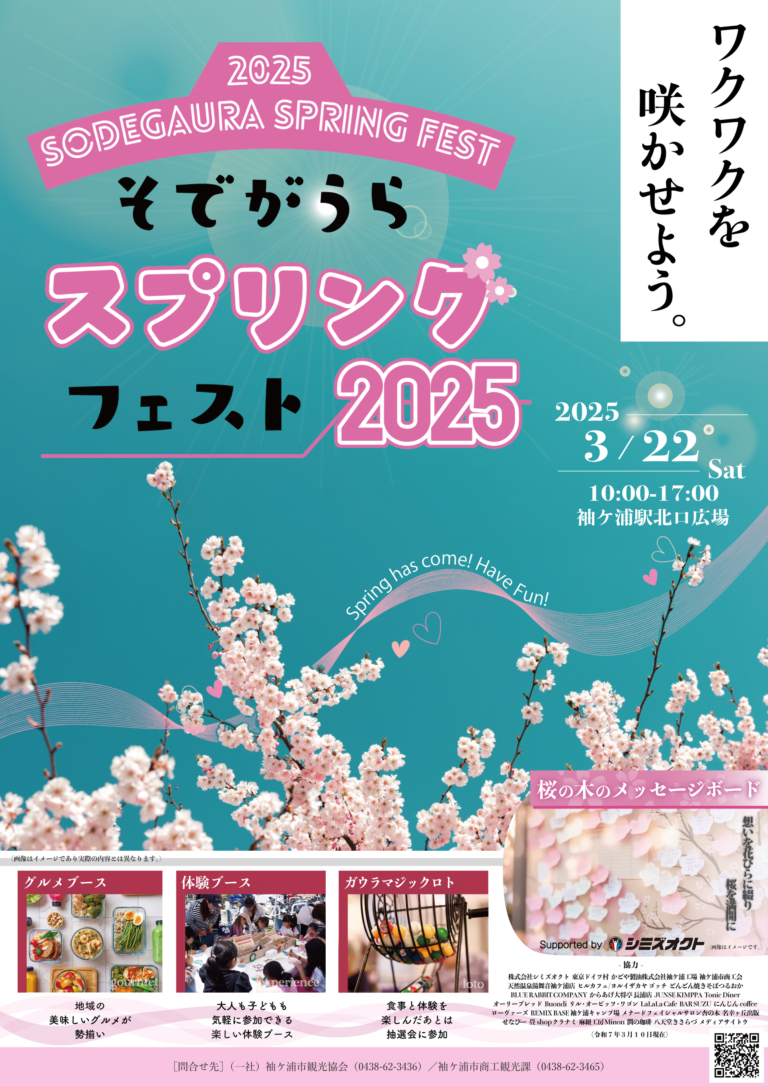

【千葉/袖ケ浦】「そでがうらスプリングフェスト2025」を3月22日(土)に初開催!

袖ケ浦市ワクワクを咲かせよう。 春のイベント「そでがうらスプリングフェスト2025」を、令和7年3月22日(土)に袖ケ浦駅北口広場で初開催します。 あたたかな日差しに春の訪れを感じながら、地域の美味しいグルメや体験ブース、ガラポン抽選会など、心躍る様々な企画をぜひお楽しみください。 また、春といえば新生活。

皆さまの気持ちを綴ることができる、桜の木のメッセージボードを会場に設置します。大切な人への応援、新生活の抱負など、想いを花びらに込めて、桜を満開に咲かせましょう。

そでがうらスプリングフ…

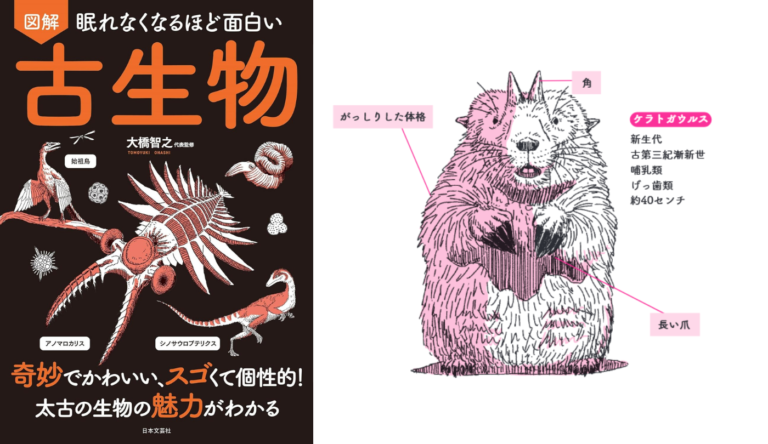

草食なのになぜか鼻の上に2本の角をもっている「ネズミケラトガウルス(エピガウルス)」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

ケラトガウルス(エピガウルス) 頭に2本の角をもつ穴ぐら暮らしのネズミ 新生代古第三紀の暁新世、始新世に続く時代を漸新世と呼びます。英語では Oligocene で「少ない」という意味です。現在の地球にいる動物はまだあま […]

春の大田区臨海部や京急空港線エリアをシェアサイクルで巡ろう!「春のおおた自転車さんぽ」を実施します

アットホーム株式会社駅起点の回遊によるまちの魅力発信やモビリティの利用促進に向けて事業連携いたします 京浜急行電鉄株式会社(本社:横浜市西区,取締役社長:川俣 幸宏,以下 京急電鉄)と株式会社ドコモ・バイクシェア(本社:東京都港区,代表取締役社長:武岡 雅則,以下 ドコモ・バイクシェア),アットホーム株式会社(本社:東京都大田区,代表取締役社長:鶴森 康史,以下 アットホーム)は,大田区後援のもと,2025年3月21日(金)から2025年5月31日(土)までの期間,大田区コミュニティサイクルを利…

「徳島ヴォルティス」のスマートフォンアクセサリーが35デザイン×120機種以上のラインナップでcaseplayから登場!

株式会社FOXスマートフォンケースはもちろん、スリムプロテクションプレミアムケースも展開! 株式会社FOX(本社:東京都千代田区、代表取締役:五十畑 理央)が運営する、オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー(スマートフォン関連アイテム)を提供するサービスcaseplay(ケースプレイ)は、徳島ヴォルティスのスリムプロテクションケースを2025年3月19日(水)より販売スタートいたします。2025年の新ユニフォームデザイン全選手分を、iPhone/Xperia/Pix…

【TGC teen ICHINOSEKI 2025】マイナビ TGC 2025 S/S にてランウェイデビューを果たした希空がTGC teenに初登場!

株式会社W TOKYOTGC teen ICHINOSEKI 2025 ~ 2025年5月31日(土)一関ヒロセユードームにて3年連続開催! ~ 東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2025年5月31日(土)に一関ヒロセユードームにて、『TGC teen ICHINOSEKI 2025』を3年連続で開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。 写真、左から:<1段目>【モデル】内田結菜、佐藤和奏、希空、はるあ、山下桜空 ※50…

スガキヤが26年磨いてきた本格中華をリーズナブルに楽しめる『上海湯包小館』が“感動台湾体験”をテーマとした新店「ららぽーと安城店」4/18(金)オープン!全店でお得なキャンペーンも!

スガキコシステムズ株式会社スガキコグループの株式会社ファイブレシピ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:菅木寿一)は、本格中華料理『上海湯包小館』をららぽーと安城に4月18日(金)にオープンいたします。 スガキコグループでは「いつもいっしょ。ずっといっしょ。」のブランドスローガンのもと、『たこ寿』『スーちゃんハウス』『鍋焼うどん一得庵」『金ことぶき。』と新しいブランドを立て続けに手掛けてまいりました。

これに加え、ショッピングモール内の外食レストランにも注力し、本格中華をさらに身近に感じていた…

【たこ寿1周年祭】スガキヤのたこ焼き『たこ寿』1周年を記念して新商品登場やお得なキャンペーンを開催!岐阜1店舗目、大阪1店舗目と新店も続々オープン!

スガキコシステムズ株式会社スガキコシステムズ株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:菅木伸一)は、『たこ寿』全店で4月17日(木)より、日頃の感謝を込めて新商品やお得なキャンペーンが登場する「たこ寿1周年祭」を開催します。 2024年3月に1号店をオープンしたスガキヤの出汁を使ったたこ焼き専門店『たこ寿』は、既に6店舗オープンし、たくさんのお客様にご来店いただいております。

さらに多くの皆さまにスガキヤのたこ焼きを楽しんでいただけるよう、今まで『たこ寿』がなかった地域への出店も強化して…