「九」が重なるめでたい日 重陽の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

9月9日|「九」が重なるめでたい日 重陽の節句

菊を愛で、菊酒を飲み、菊の露と香りでおまじない。

不老長寿にキク―!

中国では古くから、奇数が縁起のよい陽の数字とされています。その中でいちばん大きな数字の「9」が重なる9月9日は「重九」「重陽」と呼ばれ、祝われるようになりました。

重陽の節句は別名「菊の節句」とも呼ばれています。中国では、重陽の節句には高い場所に上り、菊の花びらを散らし香りを移した菊酒を飲むことで長寿を願うと同時に、邪気が祓われるとされていました。旧暦の9月9日は、現在の10月中旬にあたり、菊が美しく咲く時期。中国で菊は「仙人の住む場所に咲く霊薬」という言い伝えもあったのです。

重陽の節句は、菊の言い伝えとともに奈良時代の日本に伝わり、平安時代初期には宮中行事として定着しました。貴族たちはこの日に菊を見る宴を催し、菊酒を酌み交わして長寿と無病息災を願ったのです。

江戸時代に入ると、この風習は武家や庶民の間にも広まり、五節句のひとつとして浸透していきました。この頃になると菊酒とともに、秋の収穫祭の意味も込め、収穫した栗と米を一緒に炊いた栗ご飯を食べる習慣もあったといいます。このことから、重陽の節句を「栗の節句」と呼ぶ地域もあります。

現在では重陽の時期に「お九日(くんち)」と呼ばれる秋の収穫祭や、菊人形展や菊の品評会が行なわれる地域もあります。菊の花を愛でながら幸運を願う、風流な行事といえるでしょう。

豆知識

「お九日」は、「おくんち」「くんち」と呼ばれる九州北部で行なわれる秋祭りのことで、福岡県の「博多おくんち」、佐賀県の「唐津くんち」、長崎県の「長崎くんち」は「日本三大くんち」と呼ばれています。「くんち」の語源は重陽の節句と深い関係があり、もともと旧暦の9月9日の重陽の節句に行なわれていたからといわれています。

「五節句」のひとつで別名「菊の節句」

重陽の節句は、陽数のいちばん大きな数の「9」が2つ並ぶ最高におめでたい日とされます。旧暦の9月9日は新暦では10月にあたり、菊の花の盛りの時期でもあります。

五節句

- 1月7日:人日の節句(じんじつのせっく) / 別名「七草の節句」。七草がゆを食べて1 年の豊作と無病息災を願う

- 3月3日:上巳の節句(じょうみのせっく) / 別名「桃の節句」で、「ひなまつり」とも。女の

子の成長を願う - 5月5日:端午の節句(たんごのせっく) / 別名「菖蒲の節句」。男の子の成長を願う。「こどもの日」として祝日に

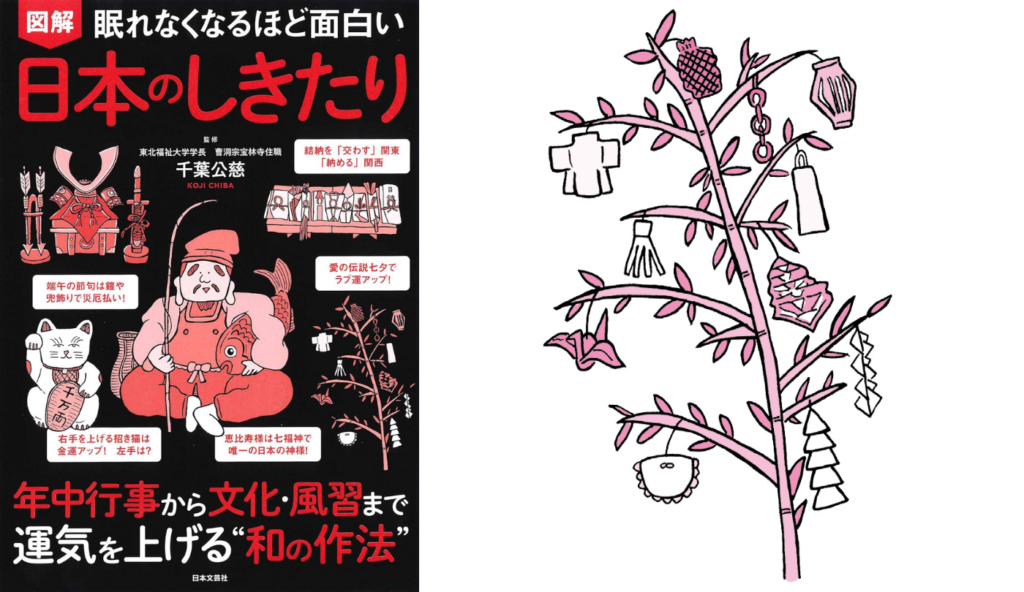

- 7月7日:七夕の節句(しちせきのせっく) / 別名「笹の節句」。願いを書いた短冊を笹に飾る七夕の行事が行なわれる

- 9月9日:重陽の節句(ちょうようのせっく) / 別名「菊の節句」。宮中や寺院では菊を鑑賞する行事が行なわれる

菊づくし

奈良時代に大陸から渡来した菊は、天皇家の御紋に使われるなど、高貴なものでした。重陽の節句では、菊にまつわるさまざまなならわしが行なわれます。

菊酒

盃に食用の菊の花びらを浮かべた風流な酒。邪気祓いの意味も持ちます。

菊の被綿(着せ綿)

重陽の前夜、菊のつぼみに綿をかぶせて菊の露と香りを移し、翌朝その綿で肌を清めることで若さを保ち長生きできると信じられていました。

運気UP!!

●菊酒を飲んで邪気祓い!

●おまじないで不老長寿!

●「く」のつく栗ご飯で元気アップ!

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

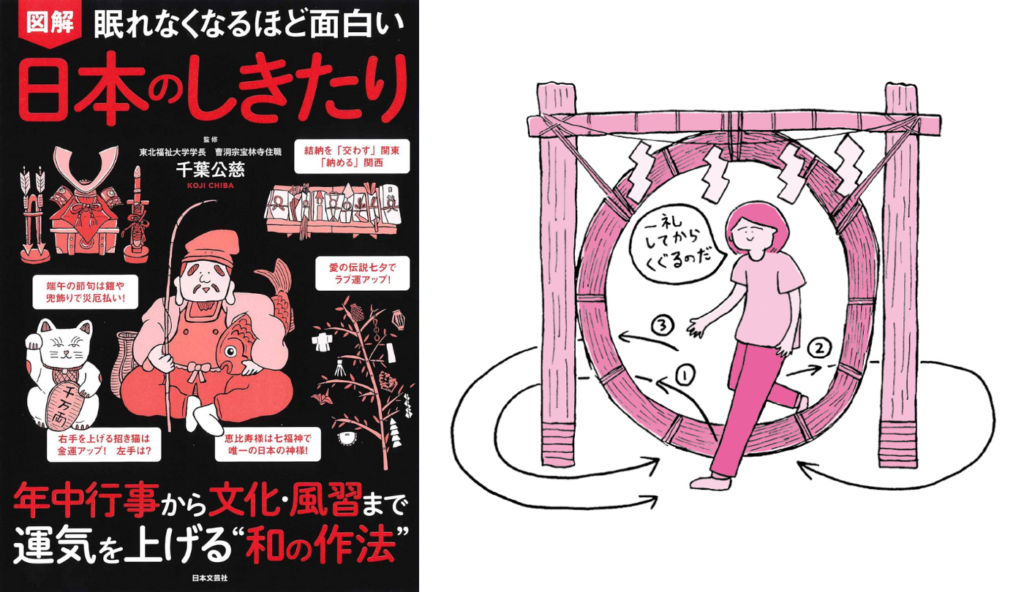

半年分の災厄を祓う夏越の祓【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

山の霊験にあやかる山開き【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

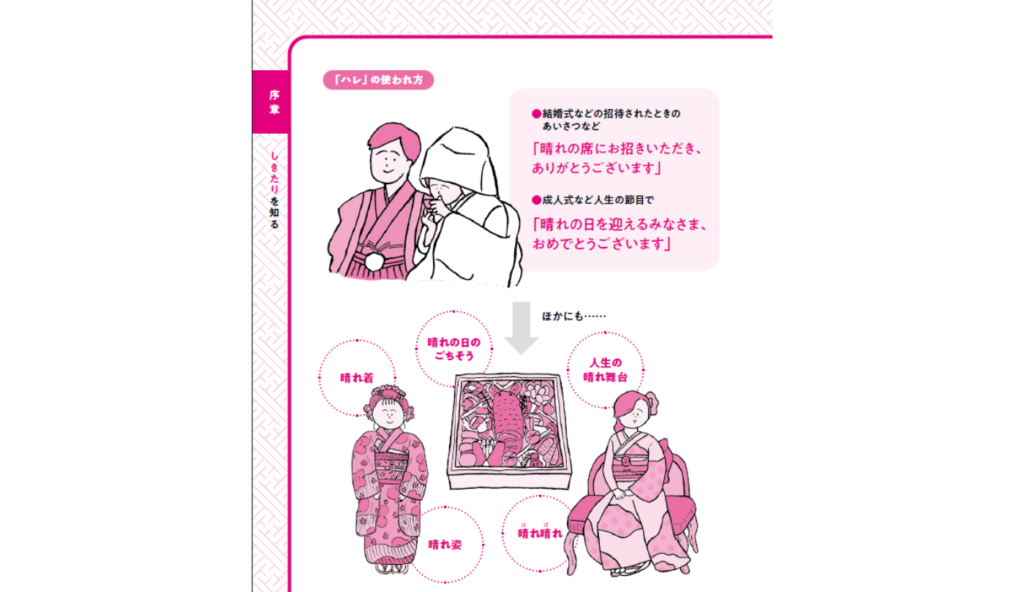

日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

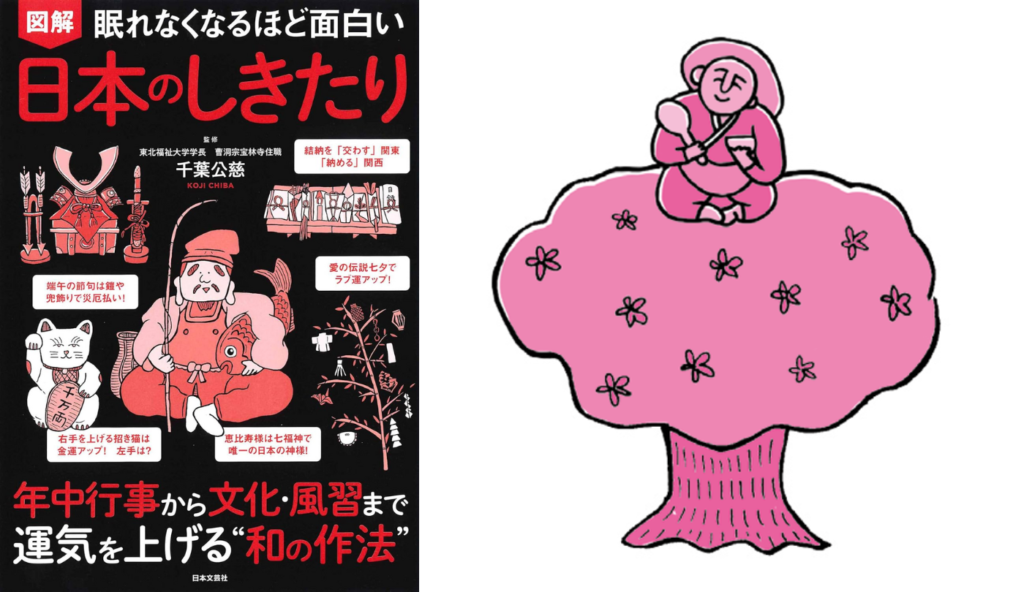

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】