豆を食べるのと同じご利益が得られる方法がある!?鬼を追い出し福を呼ぶ!節分【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

2月3日|鬼を追い出し福を呼ぶ!節分

鬼を追い出し福を招き、福豆を食べて福茶を飲む。

福だらけで運気もアップ!?

節分とは季節の変わり目を指す言葉で、季節(節)を分ける(分)が本来の意味。かつては季節の始まりである立春、立夏、立秋、立冬の前日はすべて節分と呼ばれていました。それが旧暦では立春の前後に新しい年となることから、特別な節目として立春の前日の節分だけが「節分」といわれるようになりました。

季節の変わり目に疫病や災を持ってやってくる鬼を祓う「追儺」という古代中国の儀式が豆まきの起源といわれ、日本には奈良時代に伝わり、平安時代には宮廷の年中行事として行なわれていました。鬼の面をつけた人を邪気に見立て、弓を鳴らして追い払う行事で「鬼遣」とも呼ばれていました。現在のように炒った大豆をまくようになったのは室町時代のことで、江戸時代になって広く庶民の間でも行なわれるようになりました。

鬼を追い払う豆は、五穀の中でも霊力が宿るといわれる大豆で、豆が「魔滅」、豆を炒ることは「魔目(鬼の目)を射る」ということに通じます。前日の夜に炒った豆を神棚にお供えするのがしきたりで、この豆を「福豆」といいます。豆を炒るのは、拾い忘れた豆が芽を出すとよくないことが起きるとされているため。豆をまくのは一家の長、または年男、年女も吉とされています。鬼は邪気や病気、災害を象徴するもの。立春を前にそんな鬼(邪気)を追い払って、家の中に福を呼び込みましょう。

豆知識

節分の豆まきでは、自分の年と同じ、あるいはひとつ加えた数の豆を食べる「年取り豆」というならわしがあります。しかし、年を重ねるごとに食べる数が増え、そんなにたくさん食べられないお年寄りなどには、きなこ餅や年の数の豆に熱いお茶を注いで飲む「福茶」があります。豆を食べるのと同じご利益があります。

豆まきの作法

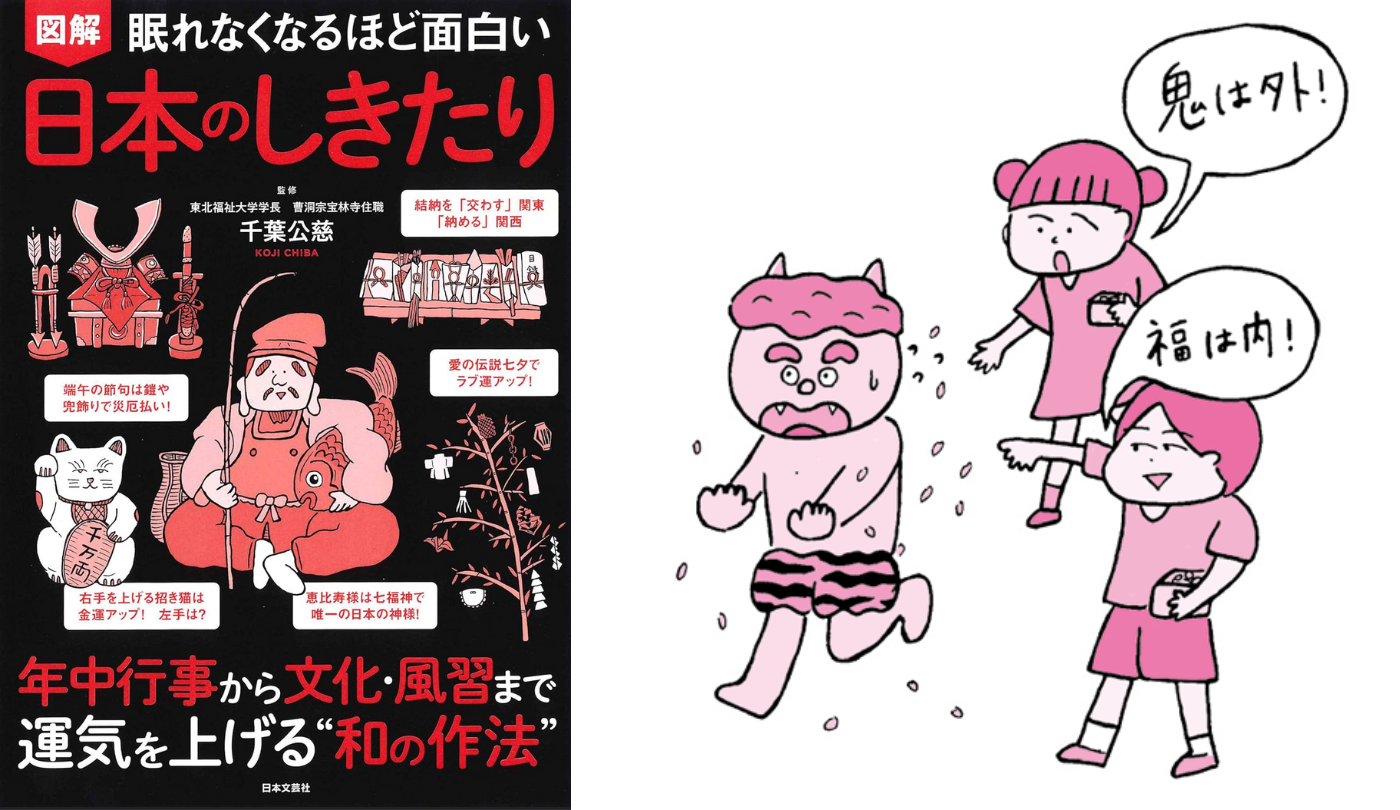

豆まきで鬼を追い出し、福を招き入れるには作法としきたりがあります。豆まきの正しい方法

をマスターして、鬼は逃して福は逃さずしっかりキャッチしましょう。

1. 福豆を準備

豆は前日の夜に神棚に供えるのがしきたり。神棚がない場合は、部屋の南側の目線の高いところに白い紙を敷いてお供えしておきます。

2. 玄関や窓を開け、豆は夜にまく

玄関や家じゅうの窓を開け放ち、「鬼は外!」「福は内!」と2回ずつ唱えながら、一家の長が奥の部屋から外と内に炒った豆をまきます。夜に豆を夜まくのは、鬼が来るのが夜だからです。

3. 家の中にまいて戸や窓を閉める

奥の部屋から移動しながらまき、最後は玄関から外に向かってまきます。終わったら福が出ていかないように戸や窓をすべて閉めます。閉めるときは音を立てて閉めます。

4. 満年齢+1の数の豆を食べる

豆まきが終わったら、まいた豆を自分の年齢よりひとつ多く拾って食べます。1つ多く食べるのは新年の厄祓い。食べるのが大変なときは、豆にお茶を注いだ福茶を飲んでもOK。

豆を入れる「節分枡」。枡はもともと穀物などを計る道具として使われていましたが、「ます」という読みが「増す」や「益す」に通じ、「幸福が増す」「益々めでたい」につながる縁起物と考えられるようになりました。

また、節分の鬼は「邪気」を具現化したもので、豆で邪気を払うという意味から特に鬼役はなくてもよいようです。

鬼は臭いものがすき? きらい?

柊の小枝に焼いた鰯の頭を串刺しにして、軒下や戸口につるす魔除けのおまじない「やいかがし」。鰯の匂いで鬼を誘い(またはその逆)、柊のトゲで鬼の目を刺します。

運気UP!

●鬼を追い払って厄払い

●福を招いて運気上昇!

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修:千葉 公慈

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』

監修:千葉 公慈

「運気を上げる」をキーワードに、「春」「夏」「秋」「冬」の1年を通して行われる暮らしの中のしきたりと、成長や長寿などを祝う「通過儀礼」のしきたり、結婚や葬式などにまつわる「冠婚葬祭」のしきたりを解説していきます。

また、しきたりの「そもそも」と、古来より受け継がれてきたしきたりの変化、地域による違いの理由、慶事と弔事のしきたりに分け、「しきたり七不思議」的な視点でしきたりへの読者の興味を喚起します。日本のしきたりを図解でわかりやすく紹介。

この記事のCategory

オススメ記事

<冠婚葬祭の「冠」 成人式>昔は名前まで変えた!? 現代の元服、“成人式”とは何なのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

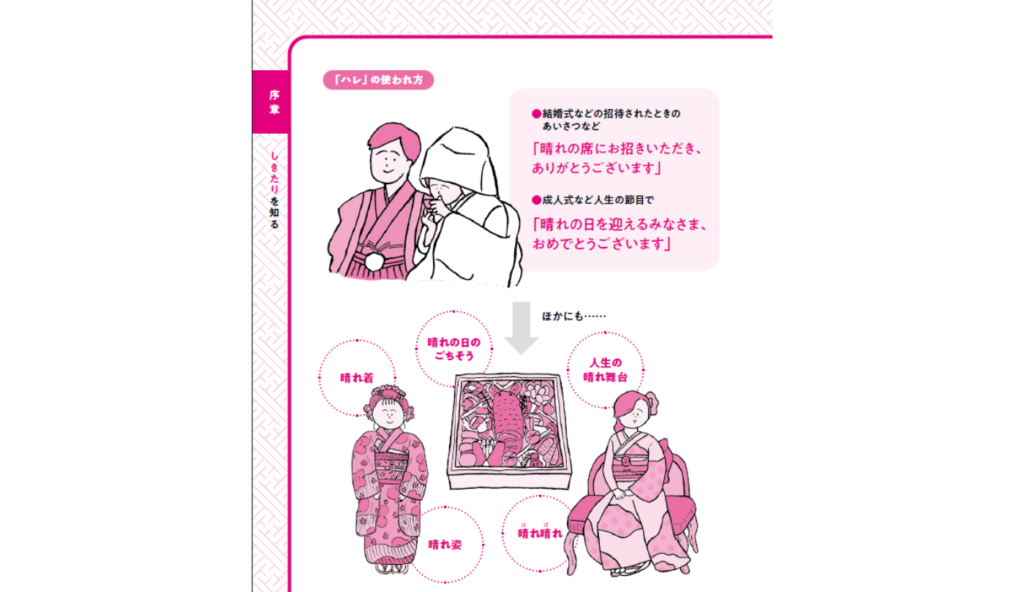

日本人の生活に根付く特別な日を表す「ハレ」と普通の日を表す「ケ」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

日本人なら知っておくべきやってはいけない3つの禁忌のしきたりとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

「お彼岸」は2度やってくる “秋のお彼岸”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神様へのお供え物だったお中元【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

邪気を祓って立身出世!端午の節句【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

神が依る桜で運気アップ!お花見【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

愛の伝説でラブ運アップ!? “七夕”【眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり】

求人情報

大型トレーラードライバー/月収40万~75万円可/1年目から年収700万円以上可/高収入

株式会社SUGAR

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~75万円スポンサー:求人ボックス

訪問看護運営管理者

株式会社SAKURAケアサービス

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給44万円~60万円スポンサー:求人ボックス

和風カフェの厨房・ホール・レジ

甘味おかめ 有楽町店・交通会館店

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円スポンサー:求人ボックス

未経験者大歓迎!「大工職人」から「現場がわかる営業・施工管理」へ

株式会社イール

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:年収400万円~スポンサー:求人ボックス

ナイトレジャー専門サイトの広告提案営業/20代・30代社員活躍中/未経験OK/1年目から年収400万可

インサイド・アウトグループ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給29万8,100円~39万2,000円スポンサー:求人ボックス

交通誘導警備/サービス系/警備員 即採用で 即入寮で 日払いOK 公園 飯抜き これで回避 警備

株式会社MKR

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万840円~スポンサー:求人ボックス