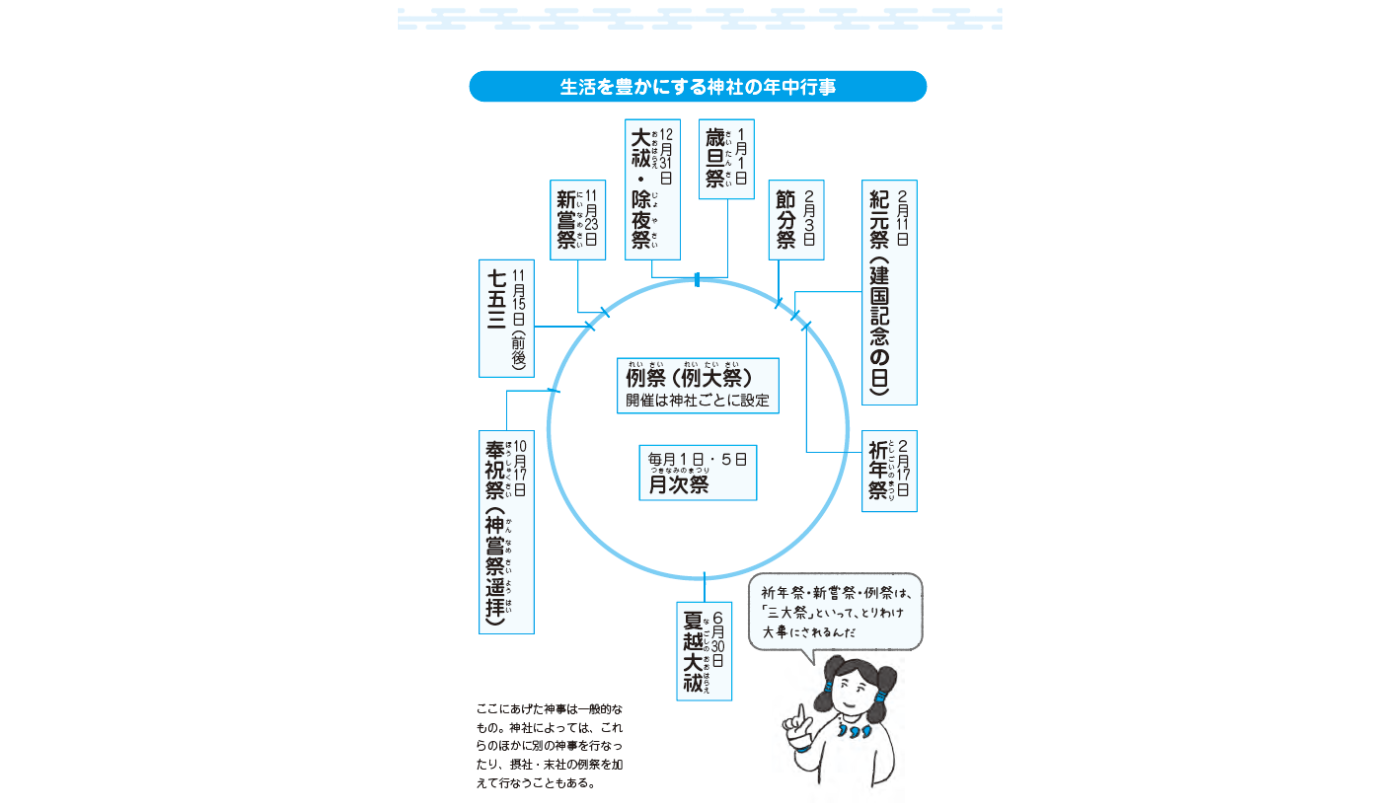

神社では、どんな行事を行っているの?生活を豊かにする神社の年中行事とは【図解 神道】

多数の祭り。なかでも祈年祭・新嘗祭・例祭が重要

実は神主が常駐している神社では、毎日祭りが行なわれています。日供祭というもので、早朝に神前に神饌(神様の食事)をお供えして御神恩に感謝し、世の平穏を祈るものです。参拝者が訪れる前に行われることが多いのでご存じないかもしれませんが、これも大事な祭りの1つです。

神社で行われる祭りは、大祭・中祭・小祭の3種に分けられます。日供祭や1日・15日に行われる月次祭は小祭とされます。もっとも重要とされる大祭には、恒例と臨時の2種類があり、恒例のものには祈年祭・新嘗祭・例祭の3種があります。

祈年祭と新嘗祭は稲作に関わる祭りです。2月17日の祈年祭は今年の豊作を願うもの、11月23日の新嘗祭は収穫を感謝し、新穀を神様に捧げるものです。例祭は例大祭ともいい、その神社にとって特別な日(御祭神が示現された日とか創建された日など)に行なわれます。基本的に年に1度ですが、神社によっては2度行なうこともあります。

臨時の大祭には、鎮座祭・遷座祭・合祀祭・分祀祭などがあります。名前からわかるように、これらは神社が創建されたり、移転したりした時に行なわれるものです。このほか神社の年中行事で重要なものに、6月30日と12月31日に行なわれる大祓があります。大祓は気づかぬうちに犯してしまう罪穢れを祓う行事で、参道などに設置した茅の輪をくぐって心身の穢れを祓います。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 神道』監/渋谷申博

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 神道』

著:渋谷 申博

「神道には教義がないって、本当なの?」「八百万の神々の中で一番偉いのは、誰?」「鳥はいないのに、なぜ鳥居というの?」神道の起源から日本の神様、開運神社のご利益まで楽しくわかる!古代から伝えられてきた日本の心──神道。その奥深い世界を57項目の素朴な疑問からズバリ解説します。「祭りを行なうのは生命力を更新するため」など、知っているようで知らなかった初耳学が満載!かわいいイラストや図解を交え、はじめての人でも神道の基礎知識がわかり、神社参拝が楽しくなるエンターテインメント雑学教養本です。

この記事のCategory

オススメ記事

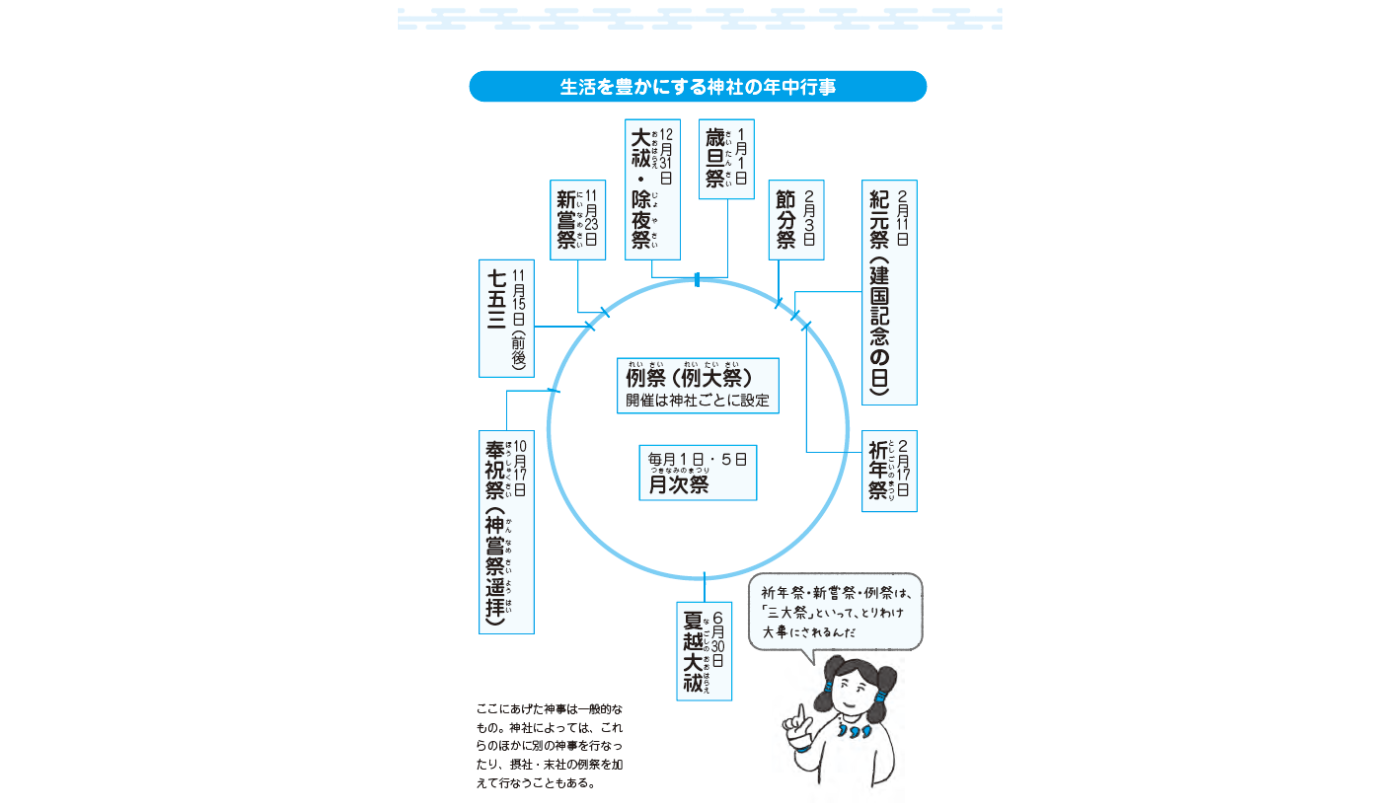

伊勢神宮が特別扱いされるのは、なぜ?幾世代にも渡る伊勢神宮創建までの道のりとは【図解 神道】

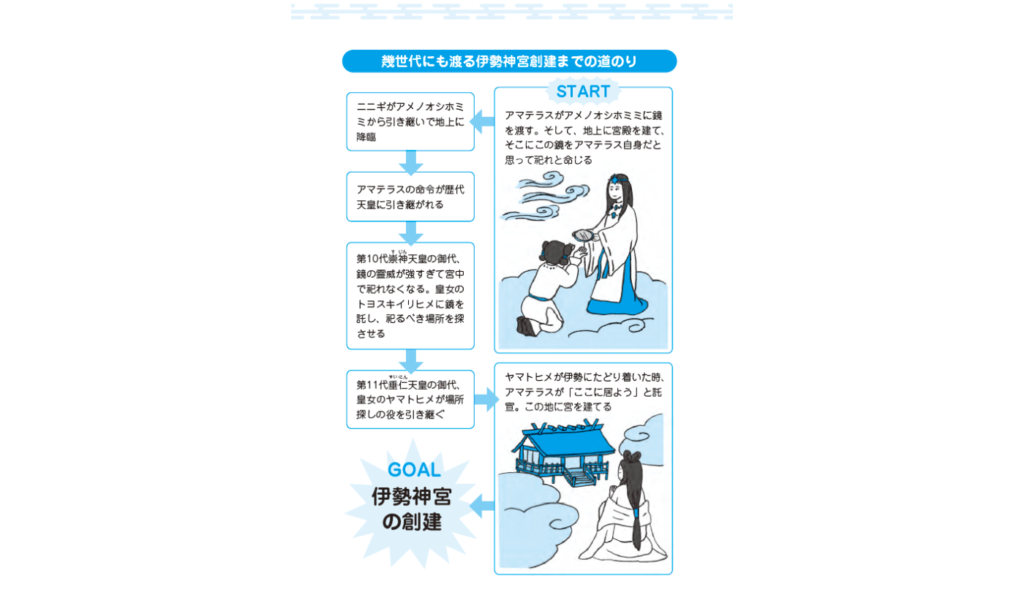

同じ名前の神社がたくさんあるのはなぜ?分霊によって同じ名前の神社が増えていく【図解 神道】

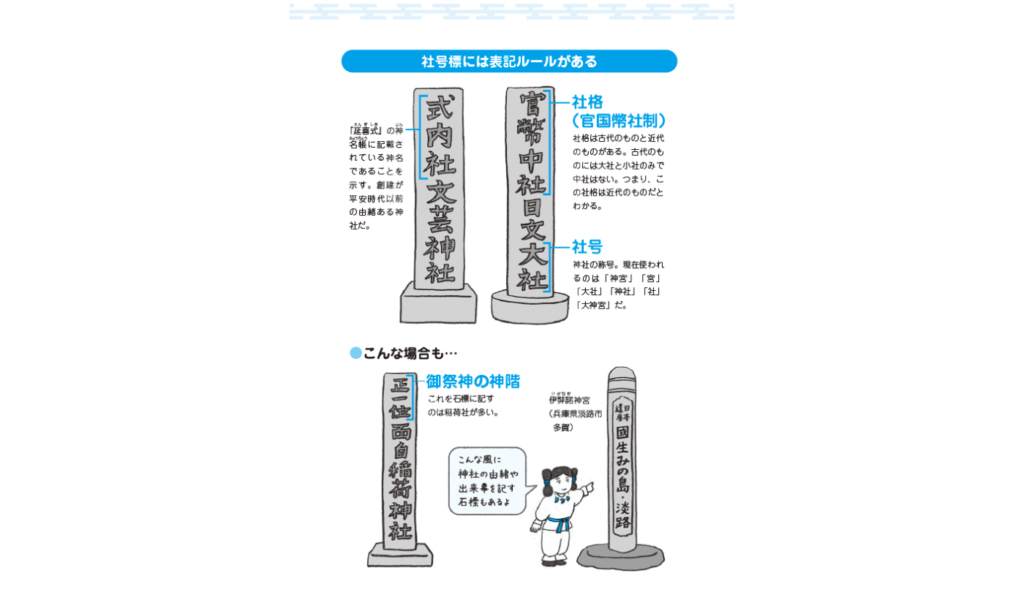

神社の入り口の石標には、何が書いてあるの?社号標には表記ルールがある【図解 神道】

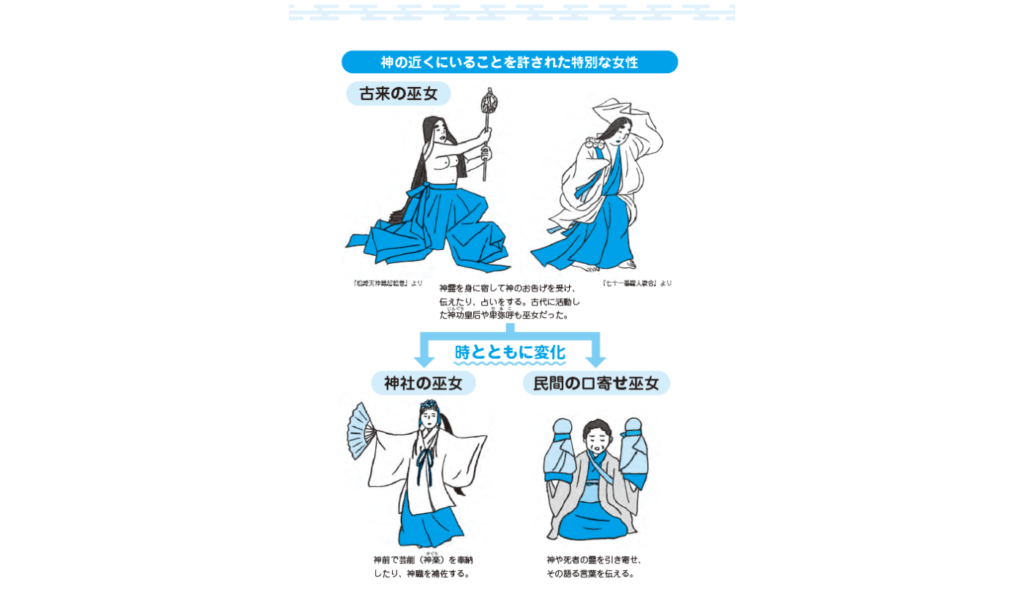

巫女さんは何をする人なの?神の近くにいることを許された特別な女性【図解 神道】

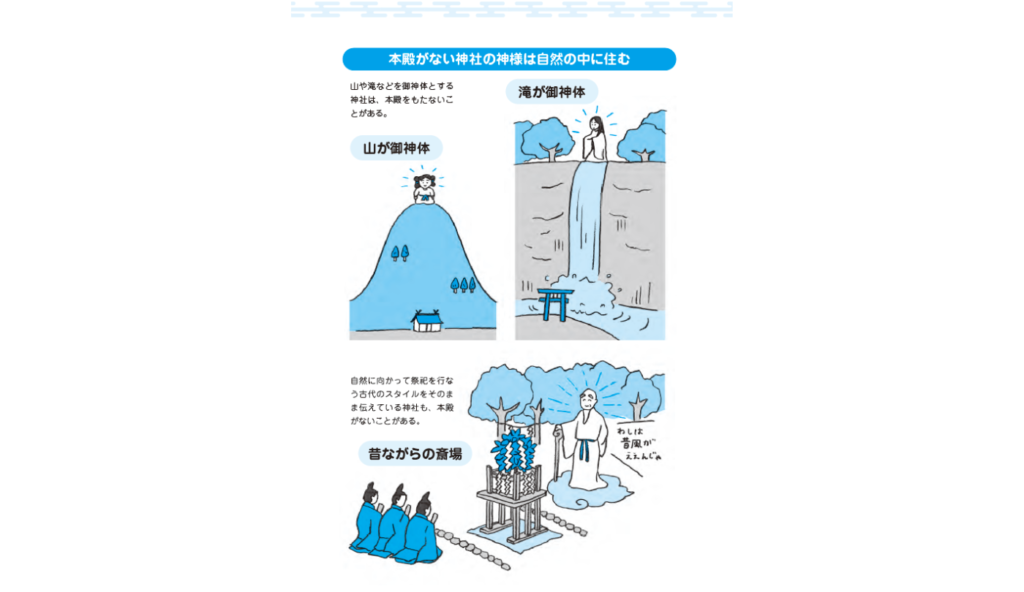

本殿や拝殿がない神社があるって、本当?本殿がない神社の神様は自然の中に住む【図解 神道】

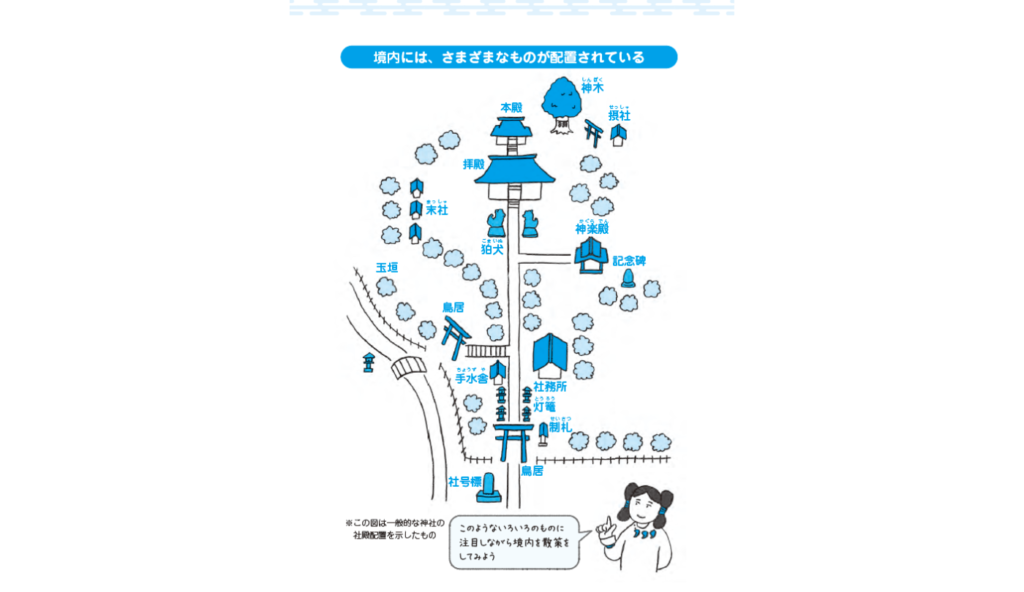

神社では、どこを見物すればいいの?境内には、さまざまなものが配置されている【図解 神道】

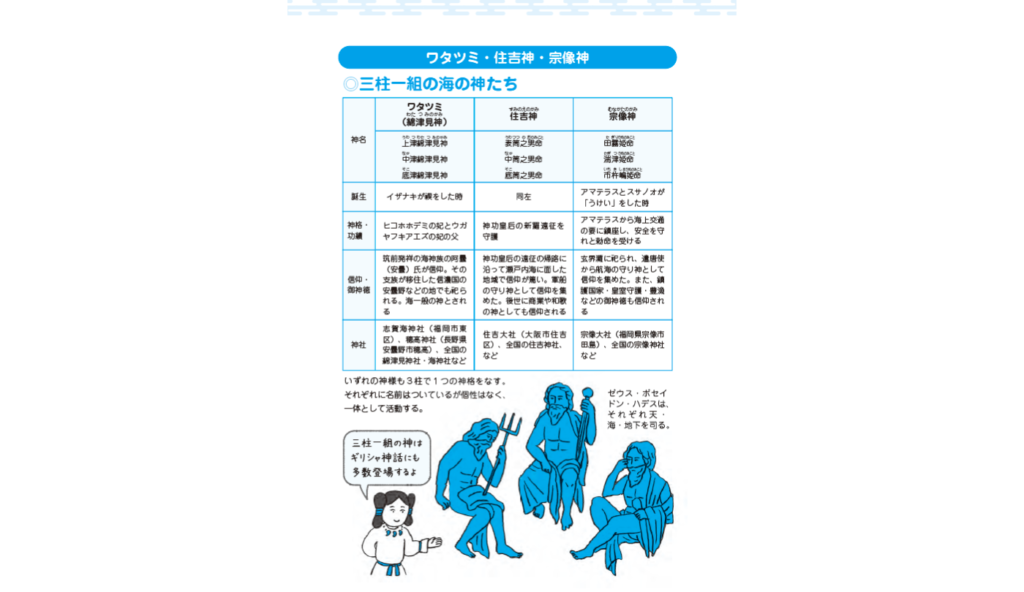

ワタツミ・住吉神・宗像神はどう違うの?三柱一組の神はギリシャ神話にも多数登場する【図解 神道】

求人情報

日給14000円以上の特高圧電線・電気工事スタッフ

平山電設株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:日給1万4,000円~スポンサー:求人ボックス

店舗や工事現場での警備スタッフ

株式会社アルファ

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万500円~1万3,000円スポンサー:求人ボックス

シニア活躍中/交通誘導員/週1~OK/電話応募で7万円支給

株式会社エナジー

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万200円~1万2,000円スポンサー:求人ボックス

解体工事スタッフ RC造・S造の大型物件 経験者優遇 長期連休あり 車通勤可

有限会社サンアイズ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給35万円~45万円スポンサー:求人ボックス

不動産管理・リフォームスタッフ

株式会社有希ホーム

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給30万円~60万円スポンサー:求人ボックス

美容関連の電話対応/未経験歓迎/週3日~/服装自由

株式会社ベルシステム24

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:アルバイト・パート / 契約社員給与:時給1,200円スポンサー:求人ボックス