日本の正統派の絵画史を、第一人者が解説。辻惟雄・著『最後に、絵を語る。 奇想の美術史家の特別講義』、集英社より8月5日(月)発売!

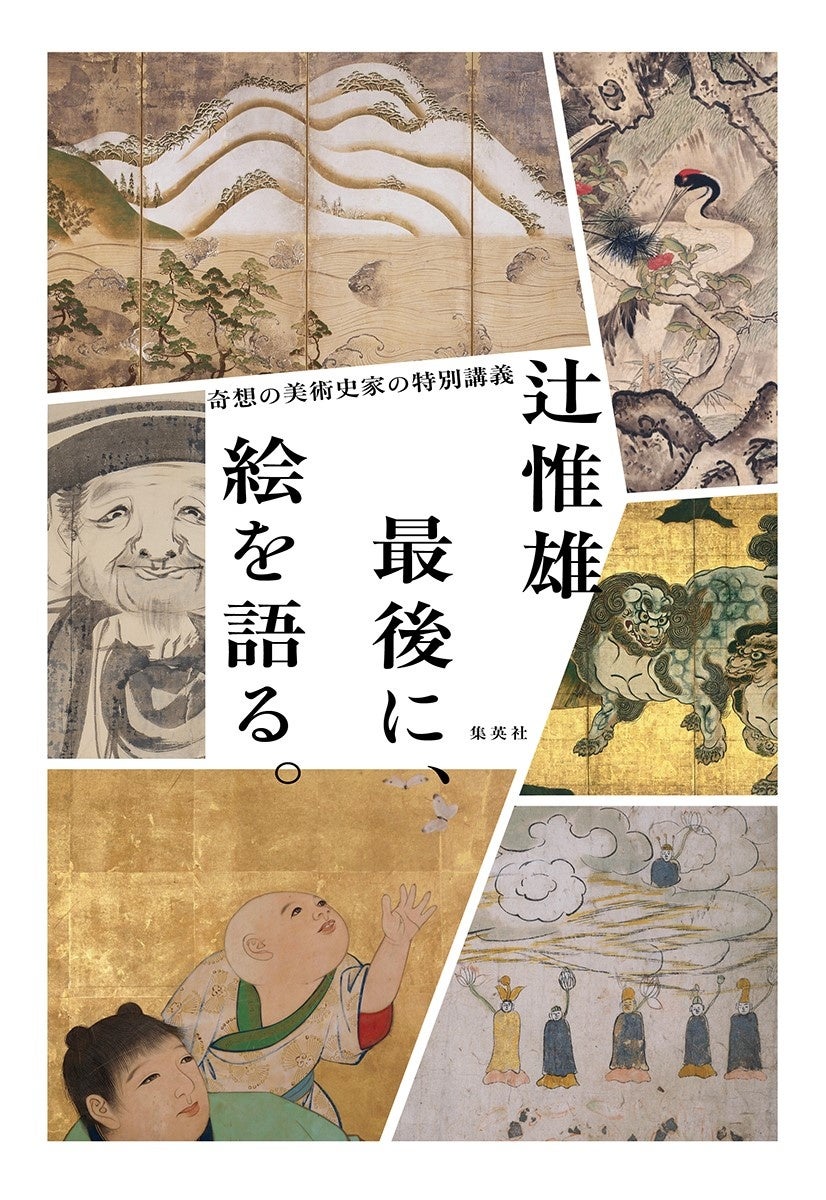

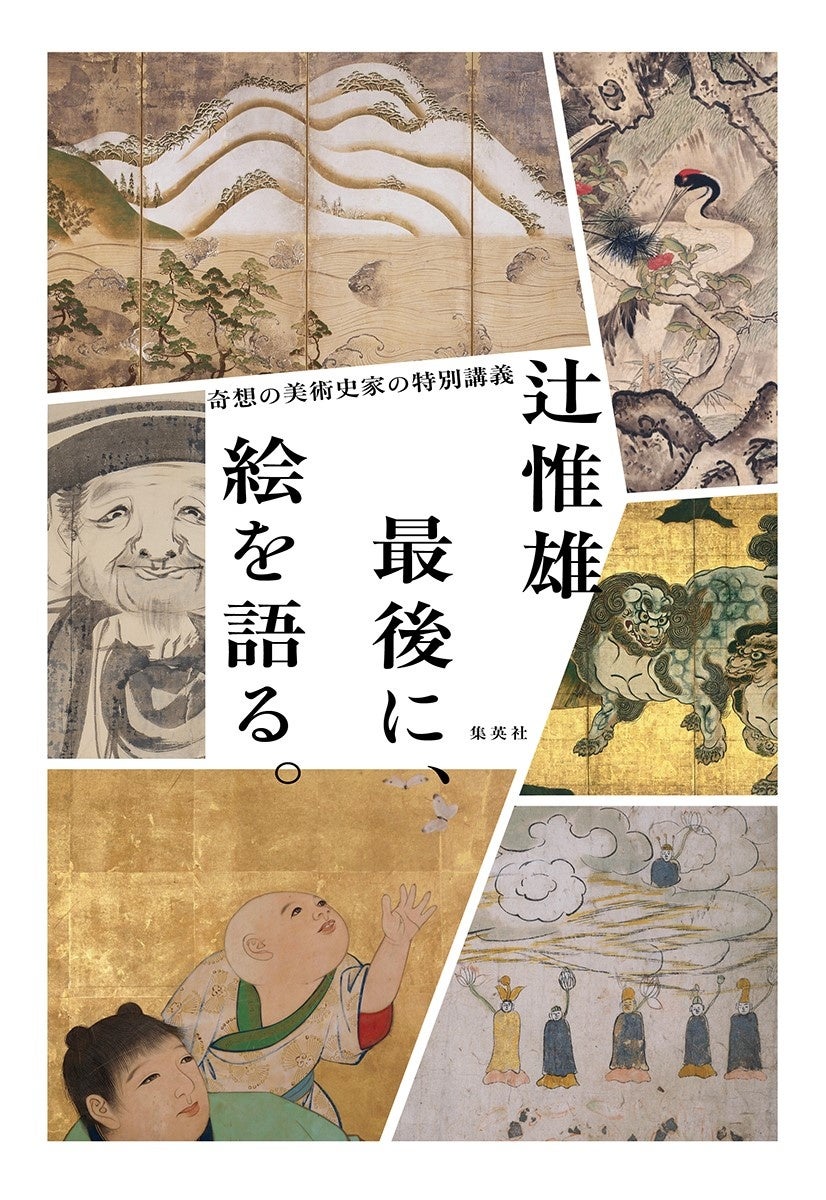

辻惟雄・著『最後に、絵を語る。 奇想の美術史家の特別講義』カバー/集英社

美術史家・辻惟雄氏(東京大学・多摩美術大学名誉教授)の最新刊、『最後に、絵を語る。 奇想の美術史家の特別講義』が、集英社より8月5日(月)に発売されました。

1970年刊の『奇想の系譜』において、江戸時代の岩佐又兵衛、伊藤若冲、曽我蕭白らを、エキセントリックで個性的な表現を特色とする「奇想の画家」としていち早く再評価した辻氏ですが、空前の「若冲ブーム」を経て、日本美術における「奇想」に人気が偏りがちな昨今の状況に関しては、「ちょっと薬が効きすぎたか」という思いも抱いていたといいます。

本書は、正統と奇想の両方を見つめてきた日本美術史の第一人者が、「やまと絵」や「狩野派」、円山応挙という正統派の絵画の系譜について改めて語った、インタビュー集です。

【目次】

第1講 やまと絵 日本絵画のおもしろさ、ここにあり

第2講 狩野派 戦国画壇、成り上がりと生き残りの物語

第3講 応挙と芦雪 泰平の都が生んだ巨匠と弟子

第4講 私の好きな絵 『かるかや』と東山魁夷

第5講 辻惟雄×山下裕二 師弟対談 あとがきにかえて

◆平安時代から近世初期までの日本絵画史の王道を解説!

個性際立つ江戸時代の「奇想の画家」たちにも、ルーツあり。本書では、江戸時代以前の絵画史として「やまと絵」と「狩野派」、若冲らの同時代人として円山応挙を取り上げ、日本絵画のメインストリームをわかりやすく紹介しています。

「やまと絵」とは平安時代前期に成立し、折々に中国絵画からの刺激を受けつつ、独自の発展を遂げた日本的な絵画のこと。室町時代以降は土佐派などがリードしました。

「狩野派」は、水墨画など中国絵画の様式をベースとし、やまと絵の要素も取り入れた「和漢融合」のスタイルを創出。室町時代以降、およそ400年にわたって権力者の御用を務める日本史上最大の画派となりました。

江戸時代中期の円山応挙は、さらに多彩な絵画様式を「総合」し、写実的な独自の画風を生んで一世を風靡。近代京都画壇に連なる礎を築きました。応挙の章では、その高弟であり、「奇想の画家」に名を連ねる長沢芦雪も取り上げています。

◆辻氏が愛する、作者不詳の絵入り本『かるかや』と、東山魁夷の日本画も紹介

絵画史に続く「私の好きな絵」という章では、著者が偏愛する作品について語ります。「奇想の画家」の面々は皆、大胆奇抜なイマジネーションの持ち主で、画力の高いテクニシャン。そうした名人芸とはかけ離れた稚拙さにもかかわらず、強く心惹かれるというのが、室町時代の絵入り本『かるかや』(サントリー美術館蔵)。また、極めて温雅な作風で知られる昭和の日本画家・東山魁夷の『残照』(東京国立近代美術館蔵)なども紹介しており、辻氏のちょっと意外な一面を知ることができます。

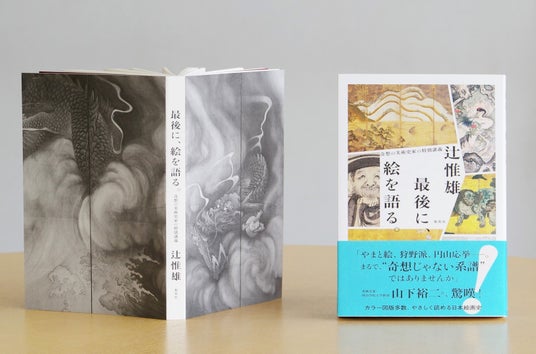

◆収録図版は100点超。表紙を飾るのは、円山応挙の『雲龍図屛風』

辻惟雄・著『最後に、絵を語る。 奇想の美術史家の特別講義』表紙および帯つきカバー/集英社

帯のコメントは、辻氏の東京大学教授時代の教え子である山下裕二氏(美術史家、明治学院大学教授)によるもの。山下氏には、本書最終章の「師弟対談」にも参加いただきました。前章までを振り返りつつ、ある作品をめぐっては「師弟論争」も勃発。気心の知れたおふたりの本音の美術トークで、締めくくりとなります。

表紙を飾るのは、円山応挙の『雲龍図屛風』(重要文化財、個人蔵)。 わき上がる雲の立体感、龍の体のリアルさを辻氏も高く評価する、応挙の水墨画の名作です。

本文に収録した100点超の作品図版のうち、70点をカラーで掲載。具体的な作例を通して、伝統的な絵画の見どころ、画家ごとの個性、絵画史のポイントを学べる一冊です。

【著者略歴】辻惟雄(つじ・のぶお)

美術史家、東京大学・多摩美術大学名誉教授。1932年、愛知県生まれ。1961年、東京大学大学院博士課程中退。1970年刊行の『奇想の系譜』(美術出版社)で、岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲らを「奇想の画家」として紹介し、その再評価の先鞭をつけた。また、「かざり」「あそび」「アニミズム」をキーワードに日本美術を幅広く論じている。『日本美術の歴史』(東京大学出版会)、『奇想の図譜』『あ

そぶ神仏:江戸の宗教美術とアニミズム』(ともにちくま学芸文庫)、『辻惟雄集』全6巻(岩波書店)など著書多数。

【書誌情報】

▪書名:『最後に、絵を語る。 奇想の美術史家の特別講義』

▪著者:辻惟雄

▪発売日:2024年8月5日(月)

▪定価:2,530円(10%税込)

▪判型・ページ数:四六判 224ページ

▪ISBN:978-4-08-781755-3

https://gakugei.shueisha.co.jp/kikan/978-4-08-781755-3.html

※書籍カバーのコラージュは、本文で掲載した作品の部分図から構成しています。左上から時計回りに、『日月四季山水図屛風』(国宝、金剛寺蔵)、雪舟等楊『四季花鳥図屛風』(重要文化財、京都国立博物館蔵)、狩野永徳『唐獅子図屛風』(国宝、皇居三の丸尚蔵館蔵)、『かるかや』(サントリー美術館蔵)、円山応挙『郭子儀図襖』(重要文化財、大乗寺蔵)、長沢芦雪『大黒天図』(福田美術館蔵)。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事のCategory

求人情報

バイクメンテスタッフ/週4.5日どっぷり“バイク沼”に浸かって一生モノの技術習得

有限会社アルファオート

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,190円~スポンサー:求人ボックス

小型・中型ドライバー/地場・近距離

関西名鉄運輸株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給2,000円~2,500円スポンサー:求人ボックス

営業アシスタント事務/未経験OK/残業なし/土日祝休み/年間休日120日以上

シイエスピーク株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万5,000円~25万円スポンサー:求人ボックス

3tトラック冷凍食品ルート配送ドライバー

大阪運輸倉庫株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万円~39万円スポンサー:求人ボックス

ダクトや空調設備の現場管理スタッフ

株式会社バーテックス

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円スポンサー:求人ボックス

東京ガスGrの建設コンサルタントで法人営業

株式会社協振技建

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万円~39万円スポンサー:求人ボックス