眠れなくなるほど面白い 図解 仏教

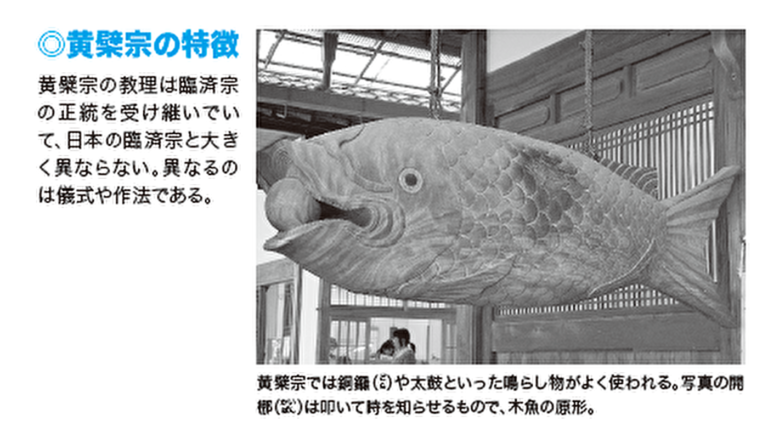

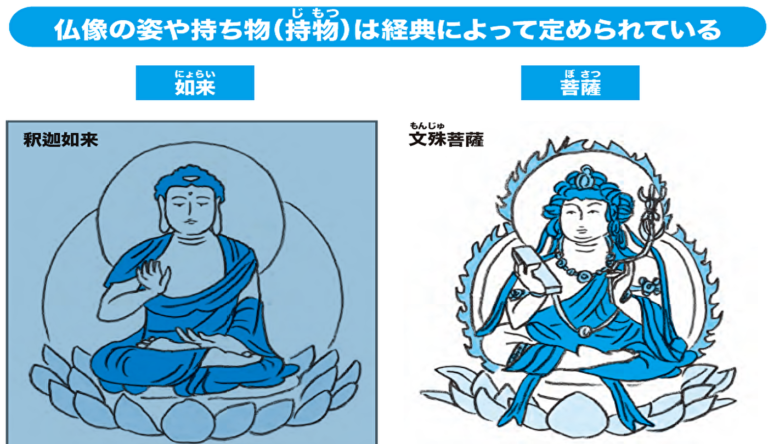

「お経を読むとき、なんで木魚を叩くの?」「なんで怒っている仏像があるの?」「釈迦が悟りを開いたのは、なぜ?」

私たちの日常生活に深く関わっている仏教。

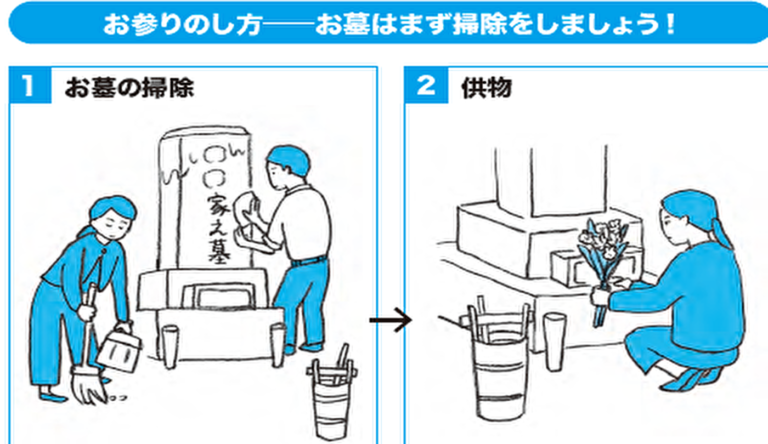

仏教の誕生から、日本仏教の歴史と教え、お寺と仏像、葬儀の知識まで、超素朴な疑問から仏教の世界を楽しく解き明かします。

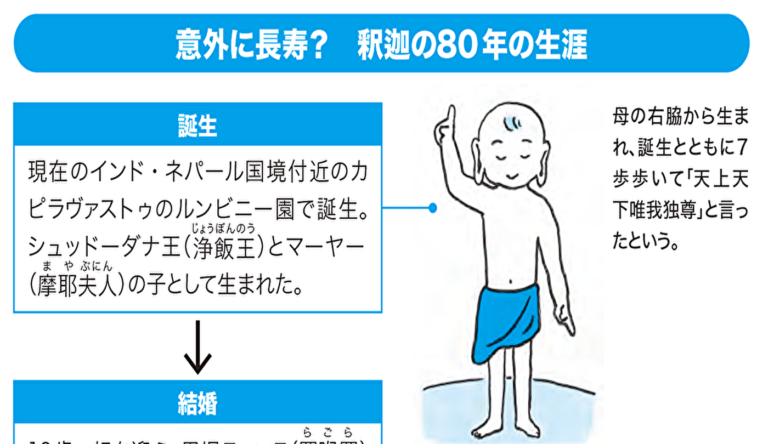

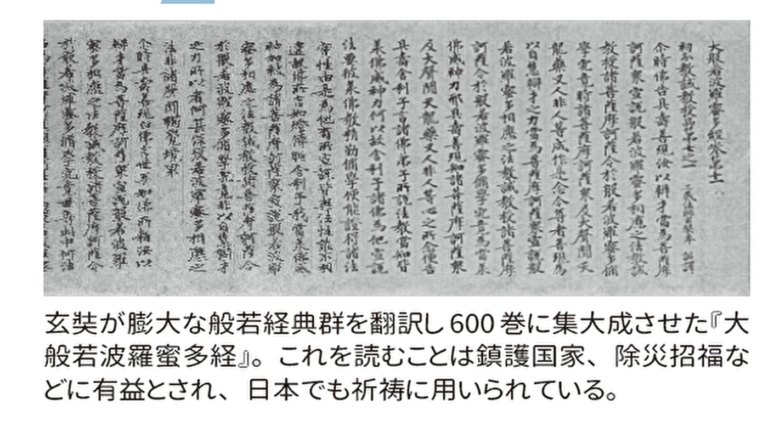

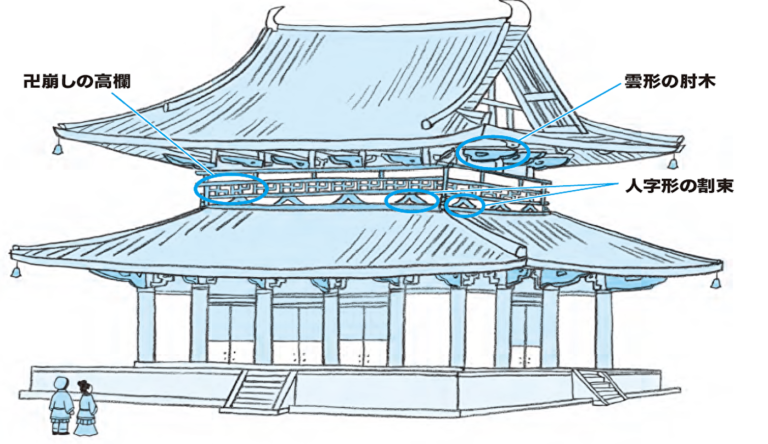

イラストや図解を交えた61項目。はじめての人でも仏教の知識や教え、日本の文化がよくわかるエンターテインメント教養本です。

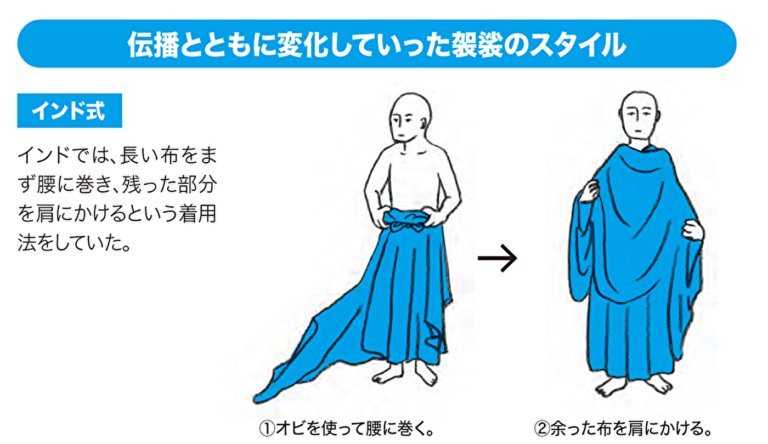

大人の学び直しにおススメ!「お寺はもともと雨宿りする場所だった」「仏教教団が大きくなったのは、釈迦がシティボーイだったから」「お坊さんの袈裟は、もとはゴミ捨て場の布だった」など、驚きのエピソードや初耳学が満載。

仏教って、こんなに楽しい!

私たちの日常生活に深く関わっている仏教。

仏教の誕生から、日本仏教の歴史と教え、お寺と仏像、葬儀の知識まで、超素朴な疑問から仏教の世界を楽しく解き明かします。

イラストや図解を交えた61項目。はじめての人でも仏教の知識や教え、日本の文化がよくわかるエンターテインメント教養本です。

大人の学び直しにおススメ!「お寺はもともと雨宿りする場所だった」「仏教教団が大きくなったのは、釈迦がシティボーイだったから」「お坊さんの袈裟は、もとはゴミ捨て場の布だった」など、驚きのエピソードや初耳学が満載。

仏教って、こんなに楽しい!