一番わかりやすい はじめての四柱推命

四柱推命は、生まれた瞬間に決まる不変的な要素を扱う命術のひとつです。古代中国の思想・哲学に基づいて読み解く理論性の高さが特徴で、占いの帝王ともいわれます。

本書は、習得するのが難しいという声の多い四柱推命を、とことんわかりやすく学べるようにした1冊です。

四柱推命が表す「劫財」の魅力とは?【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

こだわりと努力の星社交的で学ぶことが好き 劫財(ごうざい) 劫財の表すこと 自星のグループですから、自立心が強く束縛を嫌います。ただ、比肩との違いは穏やかでソフトな印象を周囲に与えるところ。頭脳明晰で自分の立ち回りを常に […]

四柱推命における比肩(ひけん)の強さとは?独立と自尊の星一度決めたら貫く頑張り屋 比肩【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

独立と自尊の星一度決めたら貫く頑張り屋 比肩(ひけん) 比肩の表すこと 自星のグループは自立心が強く束縛を嫌います。自己実現に向け、強い意志をもって信念を貫くための努力を怠らず、成功する人が多いでしょう。ただ、協調性に欠 […]

四柱推命で本来の自分をより具体的に読み解く方法とは?【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

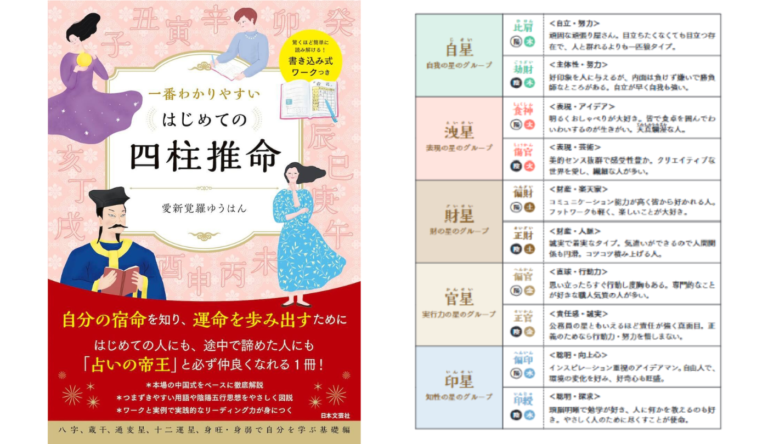

通変星を読み解く 本来の自分をより具体的に読み解く 天干と地支の関係を「通変」とよび、比肩・劫財・食神・傷官・偏財・正財・偏官・正官・偏印・印綬という10種の星で表します。 この「通変星」は、自分自身を表す日柱の天干=日 […]

占術の源流を学ぶ理由は?「東洋思想を重視した鑑定法を学んで」著者コラム【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

「東洋思想を重視した鑑定法を学んで」著者コラム 四柱推命を学びはじめたころ、日本の四柱推命の本に書かれていることが、中国の本で学んできた古代中国の思想とは異なる点があることに気づきました。戸惑った私は、故郷ハルビンにいる […]

四柱推命の的中率を上げる秘訣!占う対象の「全体像」を見てみよう【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

的中率をあげるために 占いの的中率をあげるために意識してみると良いことを、4つのポイントに絞って紹介します。 どれかひとつだけでも良いので、試してみてください。 ポイント.1 悪い点だけに執着しない ひとつひとつを丁寧に […]

生まれた時間が誕生日のパワーを示す【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

生まれた時間が誕生日のパワーを示す 出生時間を表す時柱は重要わからない場合は? 出生時間を重要視する理由は、この世界に誕生したときのパワー(気)が人生に影響を与えるという思想があるからです。生と死の循環には「あの世(陰) […]

日柱でわかる「本音」とは?【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

日柱からまず読み解く 日柱に主眼を置く読み方で自分自身を知る 四柱推命にはさまざまな流派や鑑定法がありますが、本書ではその中でも日柱に重きを置いた鑑定方法を解説します。四柱推命の大家・徐子平が重要視していたのが日柱だった […]

命式の読み解きは料理で例えるとわかりやすい【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

本書で解説する命式と意味 書籍19ページで命式の基本は八字と解説しましたが、実際の命式はさらに多くの項目を読み解きます。本書で扱う命式を紹介します。 命式の構成を料理に例えると… 命式の読み解きは、どのような調理人(命式 […]

天干と地支を組み合わせると見えてくるものとは!?【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

天干と地支を組み合わせて考える 天干と地支が作用し合って四柱推命の命式ができ上がる 天干と地支を分けて解説してきましたが、ここからは2つを組み合わせてより具体的にみていきましょう。 天干=空間、地支=時間と明確に分けられ […]

日本でも十二支で知られる「地支」は中国では何の意味があった?【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

四柱推命の基本思想3「天干地支②」 天干地支の地支は「地の気」を表す 地支とは、12個の支 (十二支) =「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」を指します。もともとは季節・方位・時刻を表す記号で、のちに12種 […]

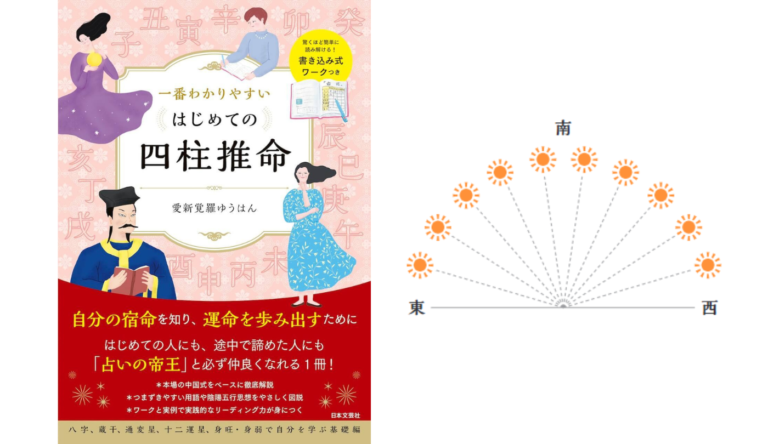

現代中国にも続く太陽の呼び名から見える「天干」とは?【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

四柱推命の基本思想3「天干地支①」 天干地支の天干は「天の気」を表す 天干とは10個の干(十干)=「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」を指します。 日を順に10日のまとまり (十進法) で数える古代中国暦法上の用語 […]

万物に宿ると考えられている「気」の概念とは!?|四柱推命の基本思想 2「五行」【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

四柱推命の基本思想 2「五行」 この世のすべてを5つの要素でとらえる思想 五行思想は、世の中の万物を5つの要素「木火土金水」に分類し、それらは一定の法則で影響し合っているという考えです。自然物だけでなく、方位、形状、色、 […]