健康

ジャンクフードもたまには薬になる!? 自然治癒力を引き出す“ゆる毒”生活のすすめ【眠れなくなるほど面白い 図解 デトックスの話】

ジャンクフードでデトックスできる体が保たれる!? あえて毒を食べて毒に慣れる 体にとって有害なものを避けるのは当然のことですが、それがいきすぎてしまうと意外な弊害も生むようです。 除菌スプレーでつねに身のまわりを清潔にし […]

皮膚が老化するとシワやシミができるのはなぜ?皮膚にダメージを与える“加齢老化”と“光老化”とは【図解 老化の話】

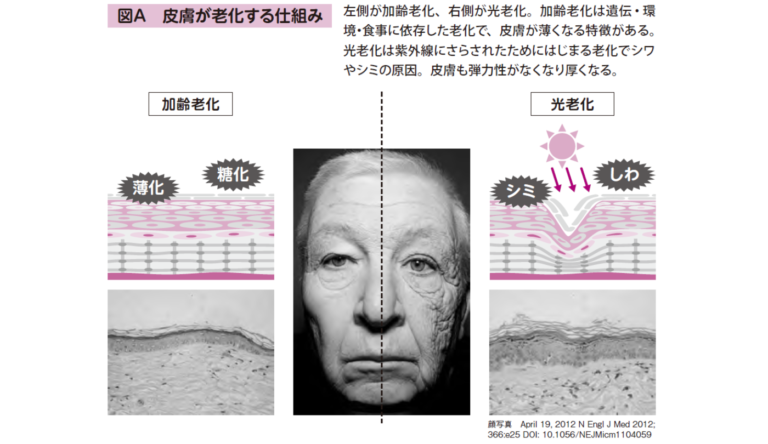

皮膚の老化には2パターンの老化が 「お肌の曲がり角」という言葉をよく耳にすることがありますね。女性の“疲れと肌の意識調査”によると30代女性の意識が顕著で、30代前半では「目の下のくま」「肌荒れ」「顔色のくすみ・わるさ」 […]

オーガニックが体にいいとは限らない? 食べ物に潜む重金属とは【眠れなくなるほど面白い 図解 デトックスの話】

オーガニックを好む人ほど体内に毒が増えていく 自然界の重金属に慣れておくことが大切 健康志向からオーガニック野菜を好み、わざわざお取り寄せする人もいると聞きます。確かに農薬や化学肥料に頼らず、太陽や大地の恵みで育った野菜 […]

健康にするための「薬」が病気を招いている?!【眠れなくなるほど面白い 図解 デトックスの話】

健康にするための「薬」が病気を招いている?! クスリは「毒にも薬にもなる!? 日本では処方薬や市販薬など身近に薬があふれ、安易に用いられていますが、そもそも薬は特定の臓器にだけ作用するものではありません。血液にのって症状 […]

がん細胞は恐れるに足らず? 体が持つ“自然の防御力”【眠れなくなるほど面白い 図解 デトックスの話】

健康な人はがん細胞との戦いで「毎日5000勝0敗」 「生まれながらのコロシヤ」が大活躍 若く健康な体では毎日5000個のがん細胞が生まれています(20歳以上では3000~4000個)。こう書くと多くの方がショックや恐怖を […]

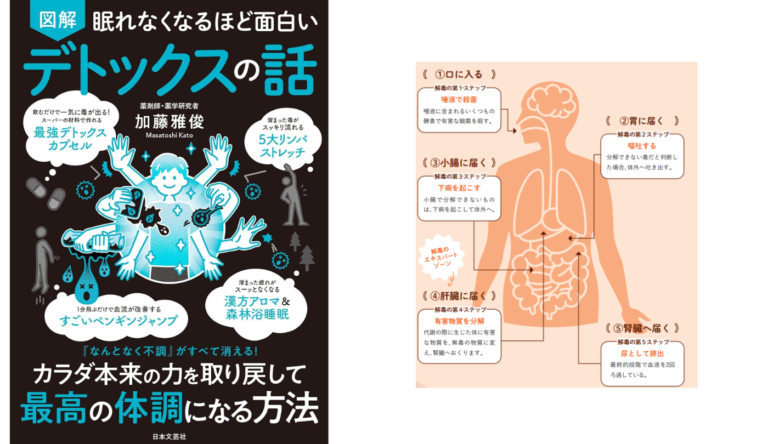

体に入ってくるだいたいの毒はじつは害にならない!?【眠れなくなるほど面白い 図解 デトックスの話】

体に入ってくるだいたいの毒はじつは害にならない!? 人間のすごい解毒機能 私たちの体には、毒となるものを瞬時に認識し、それを分解したり、排出したりする生理的なしくみが備わっています。ここでは毒物がどんな経路で無毒化され、 […]

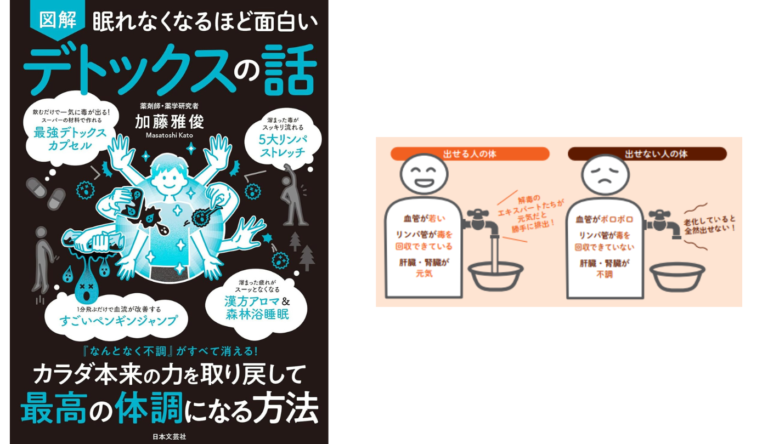

身体の不調、“毒出し不足”かも?体のデトックス機能で差が出る4つのポイント【眠れなくなるほど面白い 図解 デトックスの話】

毒を出せる人、出せない人差が出る4つのポイント 血液、リンパ、肝臓、腎臓に注目! 私たちの体はもともと万全のデトックス機能を備えていますが、何らかの原因でその機能に不調が生じると毒出しの働きが滞り、毒素や老廃物が体内にと […]

息苦しさも老化が大きな原因の1つ?酸素不足だけじゃない!息苦しさの原因と見逃せない兆候【図解 老化の話】

老化すると食べ物が気管に入りやすくなる これはむずかしい話です。こんな項目を振られたら、書くほうが息苦しさを感じてしまいますね。まぁ、それはともかく“息苦しさ”とは、実は自覚症状で、病気の進行と必ずしも一致しているわけで […]

疲れ目に効く!首の筋肉をほぐし血流を良くする骨盤リセット・ストレッチとは!?

首の筋肉をほぐし血流を良くする 疲れ目は、目を酷使することで、眼球を支える筋肉や目のピントを合わせる筋肉が疲労して起きます。 また、骨盤のゆがみが頭蓋骨のゆがみを引き起こし、目の神経を圧迫することも。 首の筋肉をほぐし、 […]

自律神経を整え心も落ち着く「長生きみそ汁」を飲んだほうがイイ理由とは

自律神経を整える「長生きみそ汁」 日本人の誰もが日常的に口にする発酵食品といえば、「みそ」。このみそはスーパーフードといわれるほど、体によい栄養素が詰まっています。 まず、原料の大豆はたんぱく質やビタミン、食物繊維が豊富 […]

コーヒーVSコーラ、糖質が低いのはどっち!?【糖質の話】

糖質が低いのはコーヒー 砂糖なしのコーヒーなら、糖質は低めでオススメですが、砂糖入りになると高糖質でNGです。 コーラは甘く、糖質がたっぷり含まれているので、飲まないように気を付けましょう。 出典:『眠れ […]

30代のストレスパターンは似たりよったり? 【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

結局、人間関係が9割?よくあるストレスパターン みんな同じようなことで悩んでいる 精神科医が実際に見聞きすることが多い30〜50歳の悩みとストレスについて、健康、家族、友人・恋人関係、仕事、お金の5つの分野ごとにざっと紹 […]