戦国武将の話

上杉謙信が、武田信玄に「塩を贈った」って本当?【戦国武将の話】

敵に塩を贈ったという史実はない 越後(えちご)の上杉謙信(うえすぎけんしん)は信州川中島(しんしゅうかわなかじま)で武田信玄と相対すること5回。永遠のライバルと呼ぶに相応しい両者だが、信玄が北条氏から塩の禁輸措置を食らっ […]

武田信玄の「武田騎馬団」は本当に存在した?【戦国武将の話】

馬は主に移動と運搬の道具だった 戦国時代は肉親といえども油断きず、甲斐(かい) の武田信玄(たけだしんげん)も父・信虎(のぶとら)を国外へ追放し、嫡男・義信(よしのぶ)を幽閉という非情な措置に出ている。 信虎は武田一族と […]

北条氏康は、どうして関東の覇者になれたのか?【戦国武将の話】

河越夜戦の勝利により、関東の覇権を確立 戦国大名の北条(ほうじょう)氏は、鎌倉時代の北条氏と区別するため、小田原北条氏または後(ご)北条氏と呼ばれる。初代早雲の段階で伊豆(いず)・相模(さがみ)の2カ国を獲得。続く氏綱( […]

今川義元は、「京かぶれ」の軟弱大名だったって本当?【戦国武将の話】

天下取りにもっとも近かった文武両道の傑物 駿河の今川氏は守護大名から戦国大名への転換を巧みにやり遂げた。足利一門なだけに京文化の移入に積極的で、二男以下の男子を京都の寺で修行させることも慣例化していた。 義元(よしもと) […]

斎藤道三は、油売りから戦国大名になったって本当?【戦国武将の話】

父子二代がかりの国盗りだった 美濃(みの)の斎藤道三(さいとうどうさん)は下剋上(げこくじょう)を地でいったとされる戦国大名だが、「六角承禎条書写(ろっかくじょうていじょうしょうつし)」という古文書によれば、道長三による […]

織田信長が岐阜城を居城にしていた時期に使い始めた「天下布武」の意味とは?【戦国武将の話】

将軍の命のもとで行なわれた天下布武 信長の偉才は軍事に限らず、那古野(なごの)、清須(きよす)、小牧山(こまきやま)、岐阜(ぎふ)、安土(あづち)という居城の変遷からもはっきりと見て取ることができる。 尾張時代の那古野・ […]

織田信長の「天下布武」は全国制覇のスローガン?【戦国武将の話】

「天下」は畿内を指し、畿内の秩序回復が目的 数ある戦国大名のなかでも織田信長(おだのぶなが)の人気はずば抜けている。 いつ果てるとも知れない混戦状態から大きく抜け出し、天下統一への道筋を切り開いた人物であれば当然かもしれ […]

戦国大名の出自と下剋上【戦国武将の話】

応仁・文明の乱以降、世は戦国時代へと突入します。争乱は日本各地に飛び火し、人心は荒れ、室町幕府に対する領民たちの信頼も薄らいでいきました。 そんな時代に登場したのが「戦国大名」。戦国大名は、守護大名からそのままスライドし […]

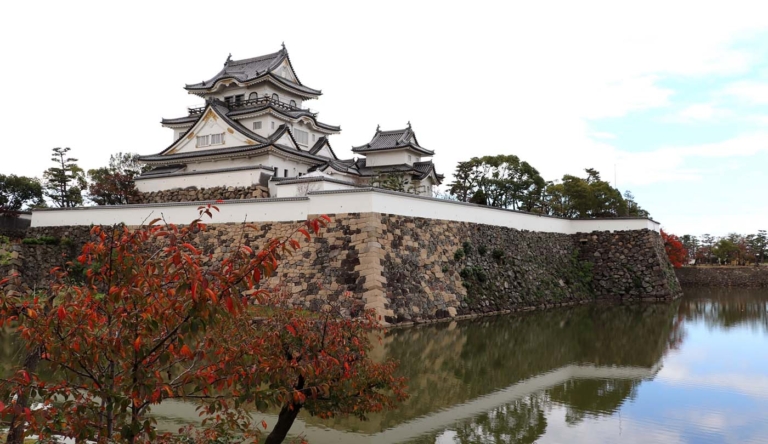

三好長慶は、織田信長に先立つ天下人って本当?【戦国武将の話】

畿内から四国8カ国を治め、居城を石垣で囲った 三好長慶(みよしながよし)は阿波(あわ)細川家の家臣なので、将軍からすれば陪臣(ばいしん)に当たった。しかし、傍流の三好政長(まさなが)との家督争いや細川家の内紛に関与するう […]

尼子晴久は、なぜ親族の新宮党を粛清したのか?【戦国武将の話】

傍若無人な振る舞いが高じたため 出雲(いずも)の尼子(あまご)氏は近江源氏の末裔(まつえい)。尼子経久(つねひさ)の代には大内氏と張り合いながら、山陰山陽11カ国を制圧した時期もある。 経久の長男・政久(まさひさ)は早く […]

毛利元就の「三本の矢の教訓」は実話?【戦国武将の話】

長男に先立たれたので、後世の創作 安芸(あき)の毛利氏は鎌倉幕府の創建に立ち会った大江広元(おおえのひろもと)の後裔(こうえい)で、広元の曾孫時親(ときちか)が郡山に土着化した。 毛利氏は数いる国人領主の一人であったが、 […]

北条早雲(伊勢宗瑞)は、素性のわからない浪人だったって本当?【戦国武将の話】

両親ともに名門家系の出の御曹司だった 北条早雲(ほうじょうそううん)は実のところ生前、1度として北条とは名乗っていない。彼の姓は伊勢、名は盛時(もりとき)、俗称は新九郎(しんくろう)で、出家後は早雲庵宗瑞(そうずい)と称 […]