古生物の話

グロッソプテリス【古生物の話】

大陸移動説を証明する証拠になった裸子植物 グロッソプテリスは古生代ペルム紀(約2億9900万年前から約2億5200万年前)に、南半球各地に広がっていた裸子植物(らししょくぶつ)の仲間です。裸子植物とは、種になる部分「胚珠 […]

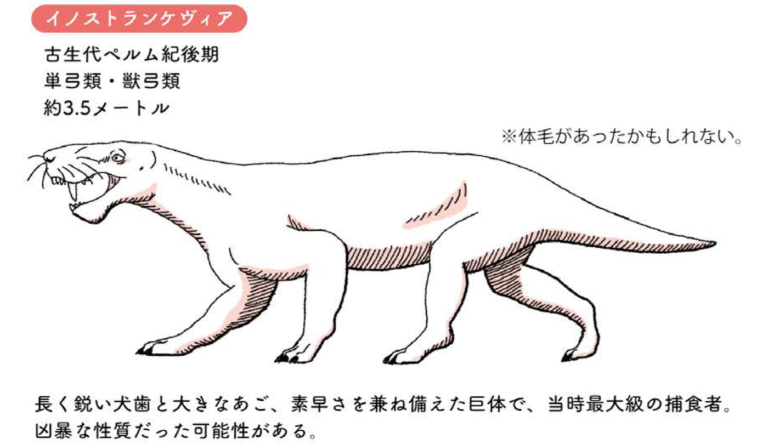

イノストランケヴィア【古生物の話】

古生代最後の地上に君臨した最大の頂上生物 イノストランケヴィアは、古生代ペルム紀後期の覇者として知られる生物です。 全長3.5メートル以上、頭だけで約60センチの巨体でありながら、すばやく動くことができました。まるで剣の […]

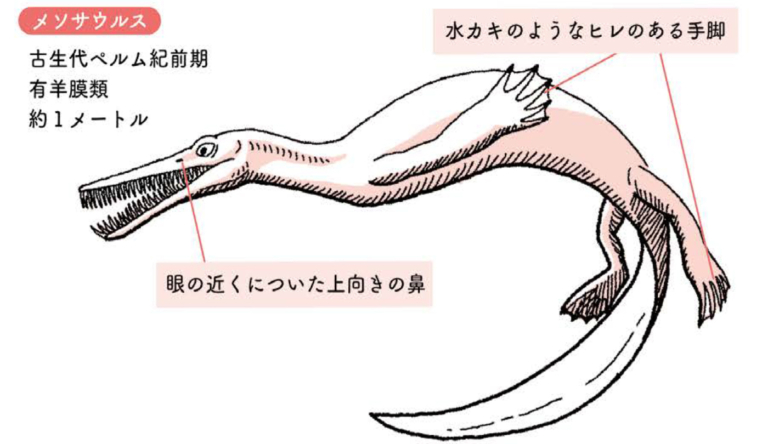

メソサウルス【古生物の話】

大陸移動の証人となった生物 古生代デボン紀末の地上に登場した四足動物なかに、卵から生まれる直前である胚の時期に羊膜「ようまく(胎児と羊水を包む膜)」をもつグループが現れました。これが有羊膜類と呼ばれるグループで、石炭紀後 […]

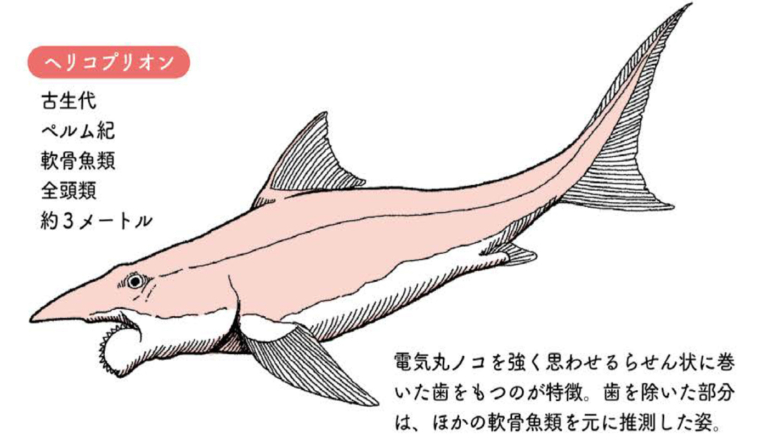

ヘリコプリオン【古生物の話】

丸ノコギリのような歯をもつギンザメの仲間 ヘリコプリオンは、古生代ペルム紀の海に生息していた軟骨魚類で、現在もいる生物ではギンザメに近い仲間です。化石は19世紀末から見つかっていましたが、その正体はなかなかわかりませんで […]

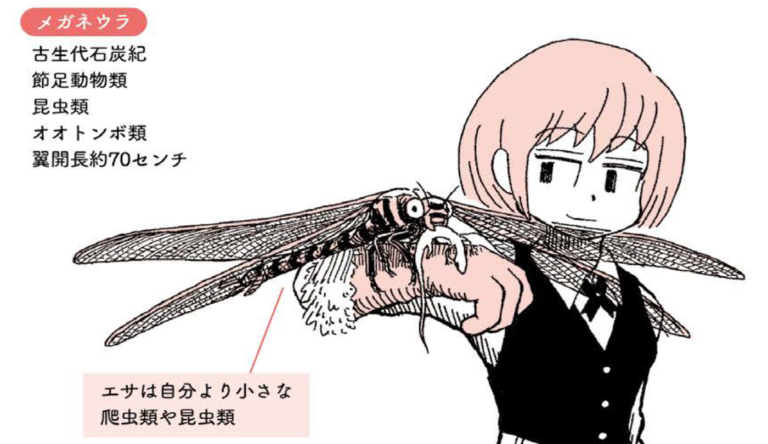

メガネウラ【古生物の話】

石炭紀の森林を飛び交った超巨大トンボ 古生代の石炭紀という名称は、石炭が世界各地のこの時代の地層から出たことに由来します。 石炭紀には、低緯度地域を中心として、湿地に巨大なシダ植物などが生い茂る「森林」が広がりました。そ […]

アレニプテルス【古生物の話】

似ていないけどシーラカンスの仲間 「生きている化石」の代表として知られているシーラカンスが白亜紀末に絶滅せず、現在も生きていることがわかったのは1938年のことです。南アフリカ南東部カルムナ川河口付近で捕獲されたことがき […]

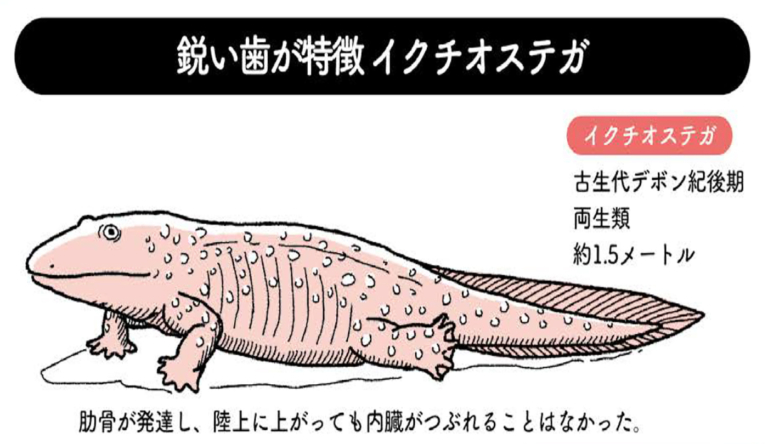

イクチオステガ【古生物の話】

最初期に陸上へ進出した四足動物の代表格 古生代デボン紀も終わりに近づいたころ、進化を遂げた肉鰭類(にくきるい)はついに水辺を離れ、地上へと進出します。四足動物である両生類の登場です。誰が一番乗りだったのかはまだ諸説ありま […]

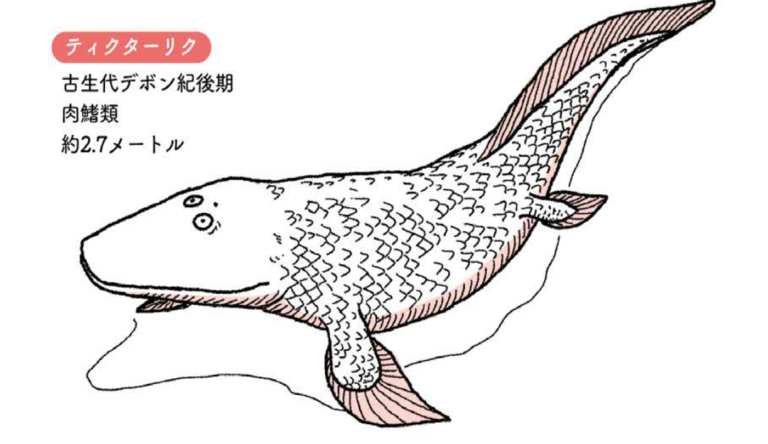

ティクターリク【古生物の話】

魚とサンショウウオを併せもつわたしたちの祖先 ティクターリクは、古生代のデボン紀後期に登場した肉鰭類(にくきるい)と呼ばれるグループに分類される生物です。 初期の肉鰭類はおよそ4億年前に出現したと考えられるグループです。 […]

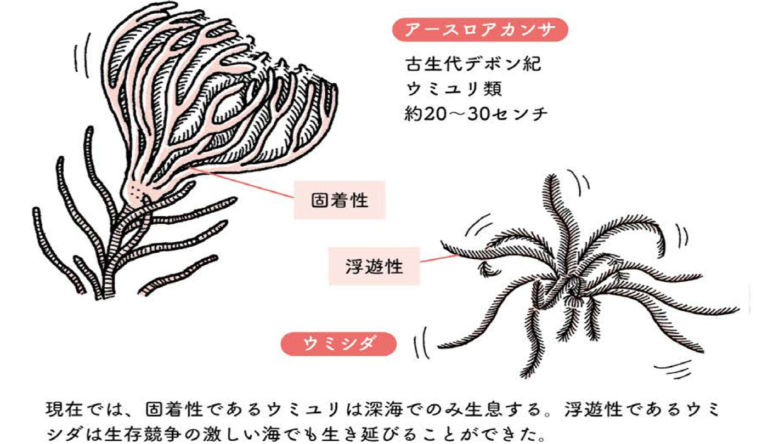

アースロアカンサ(ウミユリ)【古生物の話】

今も深海で生きている植物のような動物 ウミユリ類は、海底でゆらめくさまがまるでユリのように見えるのでこの名で呼ばれています。ヒトデ類やウニ類、ナマコ類と同じ棘皮動物です。 このグループはいずれも炭酸カルシウムの骨格をもっ […]

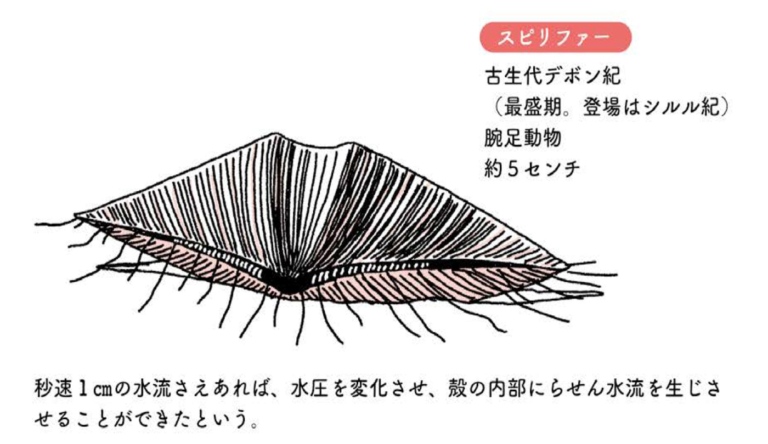

スピリファー【古生物の話】

古生代の海底にいた流体力学の天才デザイナー スピリファーは腕足動物(わんそくどうぶつ)に分類されます。登場したのは古生代シルル紀の海底ですが、もっとも繁栄したのはデボン紀(約4億1900万年前から約3億5980万年前)で […]

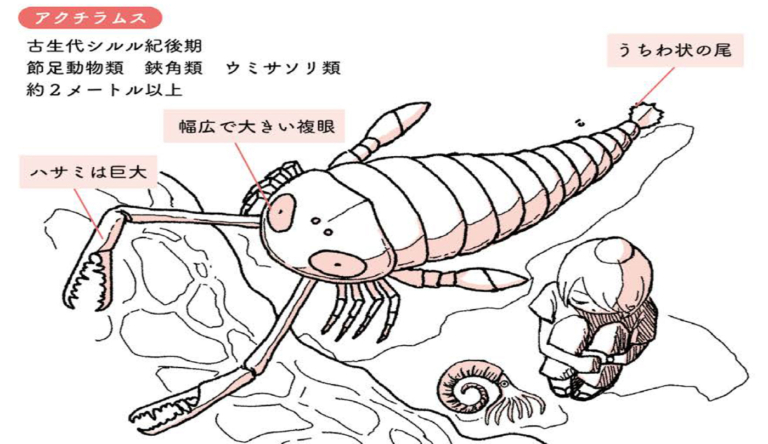

アクチラムス【古生物の話】

巨大海サソリはそれほど怖くなかった? 古生代オルドビス紀中期から台頭するようになった新しい生物がウミサソリ類と呼ばれるグループです。現在のサソリ類に似ているところからこの名で呼ばれていますが、近縁ではあるものの別のグルー […]

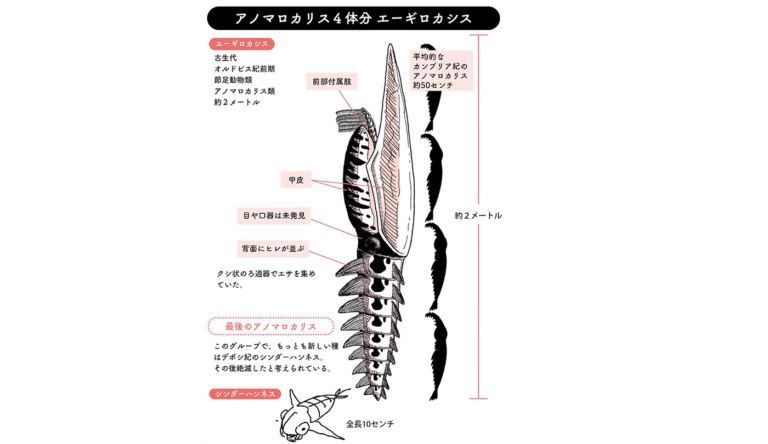

エーギロカシス【古生物の話】

進化した巨大アノマロカリス アノマロカリス類の多くはカンブリア紀のうちに絶滅したようです。 しかし、生き残った種もあり、そうして進化したエーギロカシスは、全長2メートルにまで巨大化しました。 ふたつのトゲが、目の細かいク […]