古生物の話

三葉虫【古生物の話】

小判型からトゲトゲまでいる「化石の王様」 三葉虫(さんようちゅう)は、アンモナイト、恐竜と並んでよく知られている古生物です。古生代カンブリア紀の海に登場すると、あっという間に種類を増やし、生息域も拡大しました。古生代末に […]

放散虫・有孔虫【古生物の話】

小さいけれどもじつはスゴイ!地球の生き字引 放散虫(ほうさんちゅう)と有孔虫(ゆうこうちゅう)は、遅くとも古生代カンブリア紀(約5億4100万年前から約4億8500万年前)に登場し、大量絶滅の危機を何度も乗り越え、現在も […]

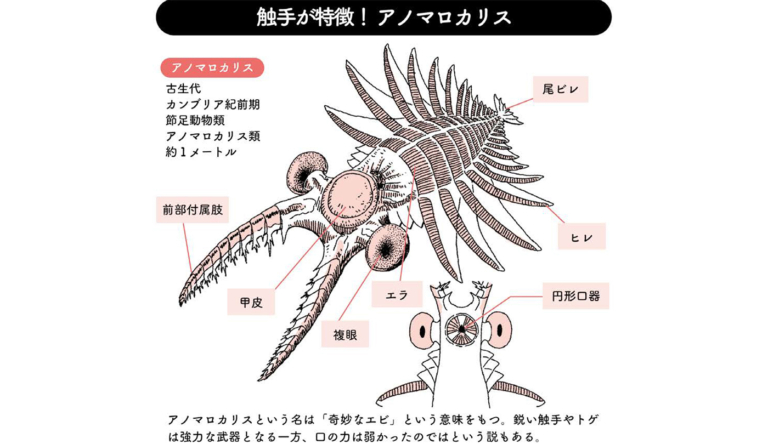

アノマロカリス・カナデンシス【古生物の話】

古生代カンブリア紀最大の捕食者 古生代の最初にあたるカンブリア紀(約5億4100万年前から約4億9900万年前)は、現在存在する生物につながる遥か遠い祖先が多数誕生したとされる時期です。まだ陸上に緑はなく、その舞台は海で […]

化石に残る病気の痕【古生物の話】

ティラノサウルスも感染症に苦しんだ!? 恐竜などの化石になっている古生物にも、生きている当時にかかった病気の痕が残っています。 トリコモナスは、現代のヒトや鳥に感染する微生物です。じつは、白亜紀(約1億4500万年前から […]

古生物研究の最先端とは?【古生物の話】

最新技術が明らかにする生命の全貌 古生物の研究者は、ハンマーで岩を叩いたり、化石をスケッチしたり、顕微鏡をのぞいている人というイメージがあるかもしれません。 もちろん発掘や標本の記録はいまも欠かせない手法ですが、古生物学 […]

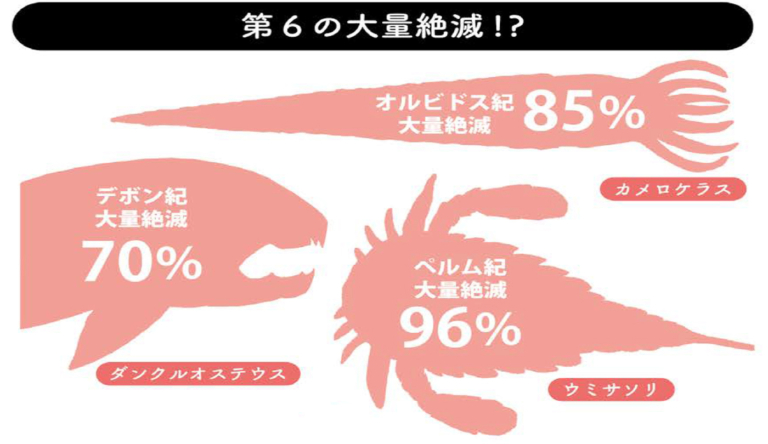

生物の種が激減する「大量絶滅」とは?【古生物の話】

古生物が教える絶滅と生物多様性の大切さ 大量絶滅とは、ある時期に多くの生物種が一斉に消えてしまう(絶滅する)現象です。 恐竜が絶滅した白亜紀末の大量絶滅がよく知られていますが、古生代以降少なくとも5度の大量絶滅が起きてい […]

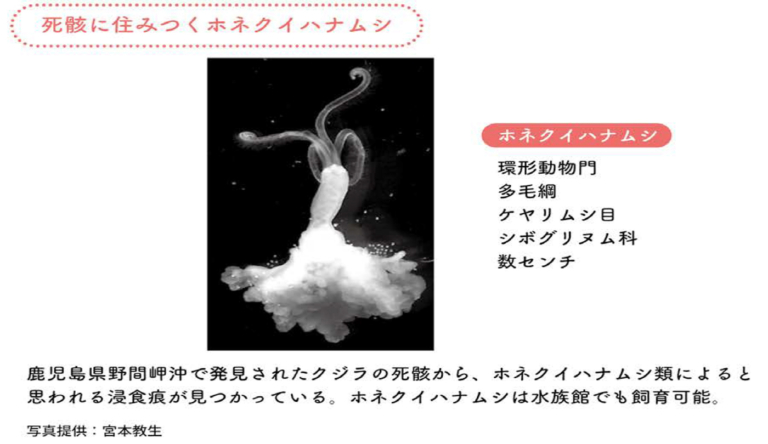

極限環境古生物の研究とは?【古生物の話】

生命進化の秘密を極限環境から探る 極限環境とは、温度やpH(酸性‒アルカリ性指標)、塩濃度、酸素濃度、圧力といった条件が、わたしたち人間を含めた多くの生命の生育可能範囲の限界ギリギリの環境のことです。こうした途方もない環 […]

生物の「進化」とは?【古生物の話】

進化は個体ではなく、集団のなかで起こる 「進化した」という言葉は、日常さまざまな場面で使われています。 製品の性能や人の能力が大きく向上するという意味で用いられたり、ときには「進化を目指す」という表現が使われることもあり […]

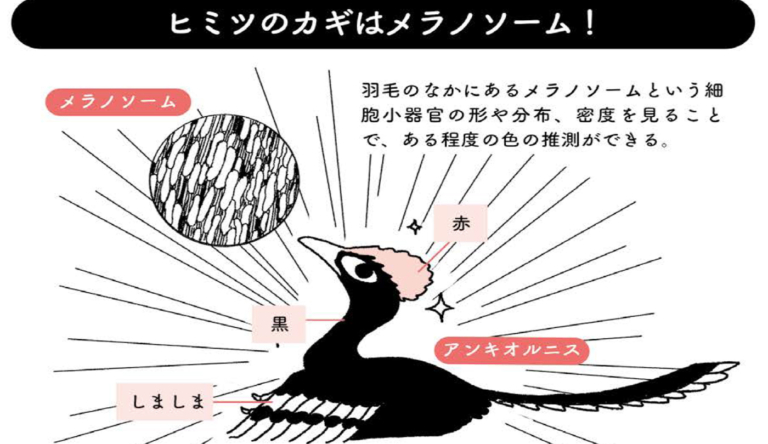

絶滅生物の生態や色はどうしてわかる?【古生物の話】

生物学、地質学などを総合した仮説の積み重ね すでに絶滅してしまった生物たちの生きている姿は、決して実際に見ることはできません。 では、絶滅した古生物の生態や色はどうやって調べているのでしょうか。ここまで解説してきたように […]

小さな巨人「微化石」とは?【古生物の話】

ミクロの生物が生態系全体を知る手がかりに 微化石(びかせき)とは、肉眼では観察できないほど小さい化石を指す言葉です。 ただし近年では、1センチから5センチ近いものも見つかっています。 観察するには高性能な光学顕微鏡や電子 […]

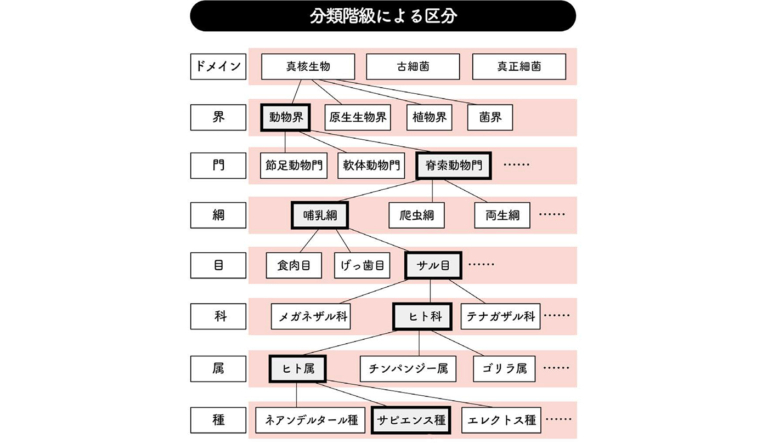

古生物はどのように分類する?【古生物の話】

古生物の基本単位は生物学と同じ「種」 生物は互いに関わり合いながら、住む環境のなかで生態系というまとまりを築いています。その仕組みを知るためには、それぞれの生物の特徴を調べ、体系的にまとめなくてはいけません。 このように […]

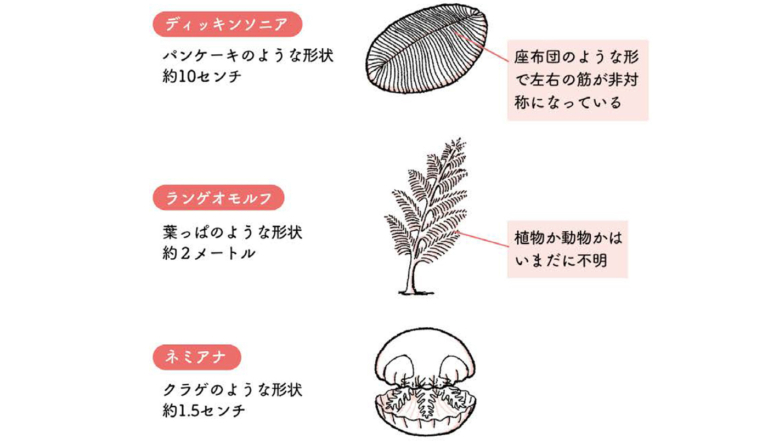

エディアカラ紀とは?【古生物の話】

複雑な生物が大量に生まれた生物の黎明期 研究者の間では、原生代に二度、地球表面全体が凍結するほどの激しい氷河時代が存在したと考えられています。これを「全球凍結」や「スノーボール仮説」と呼びます。 エディアカラ紀とは、約6 […]