大和言葉

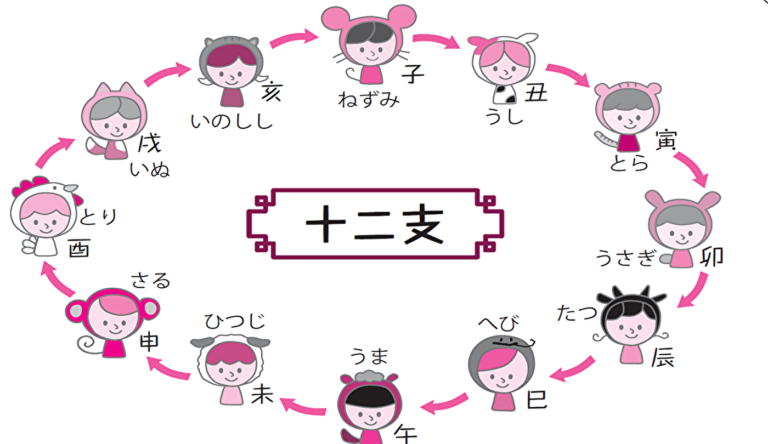

誰も知らない?十二支のねずみを「子」と書く理由とは?

十二支の本当の意味を知っていますか? 「十二支」は正式には「十干十二支」といいます。日本では「干支」とよく呼ばれているものです。古代中国で生まれたものが、六世紀に日本に伝わりました。もともとは十二年で一周する木星の位置を […]

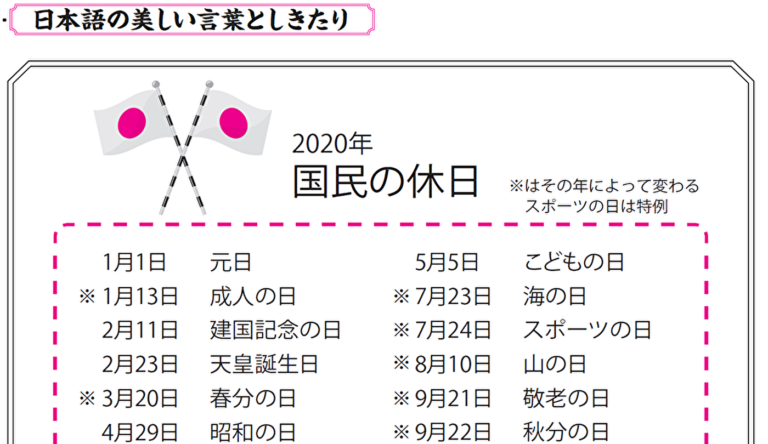

意外と知らない!日本の祝日の意味と行われる日の決め方とは?

祝日の意味と行われる日 「国民の祝日に関する法律」には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、 […]

日本人の美しい習慣「年中行事」二十四節気に込められた意味とは!?

年中行事には意味があります 「年中行事」はもともと、宮中で行われる行事を忘れないように示した表のことでした。それが民間の行事や祭礼にも使われるようになった言葉です。中国では歳時、月令などと言います。日本では明治の初めに太 […]

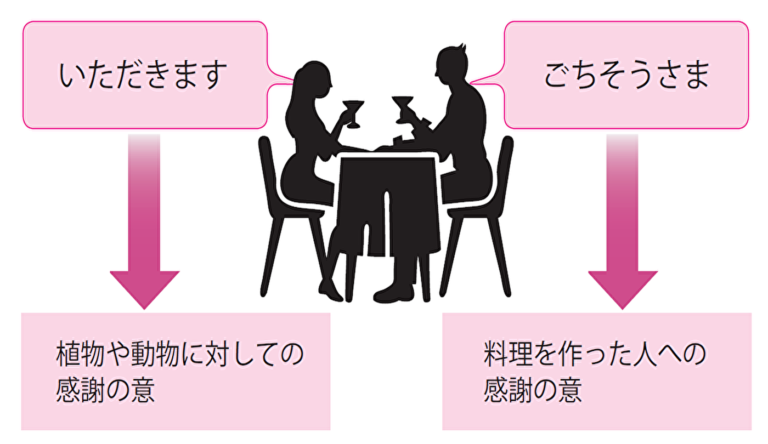

今さら聞けない!「いただきます」と「ごちそうさま」の本当の意味とは?

何に対して感謝する? 食事の前には「いただきます」、食事を終えた後には「ごちそうさま」と挨拶します。ではなぜ「いただきます」「ごちそうさま」と言うのでしょうか?まず「いただきます」は、食べ物に対する感謝の気持ちを表してい […]

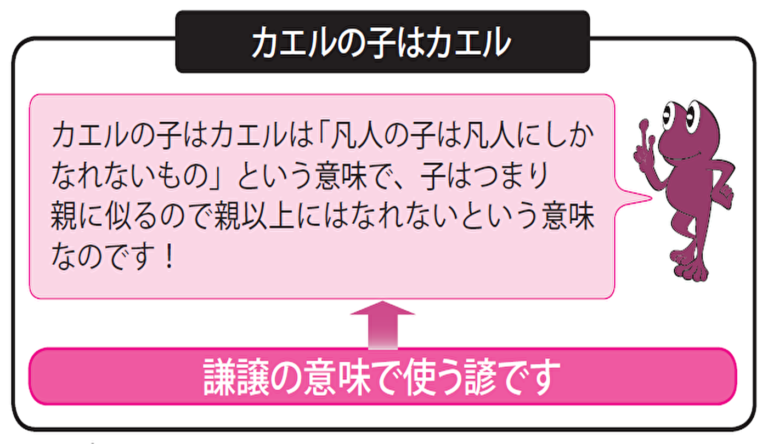

使い方に要注意!「カエルの子はカエル」の本来の意味ってなに?

カエルの子はカエルというのは失礼な表現 慣用句や諺(ことわざ)にはまた、本来の意味を取り違えて使ってしまっているものがあります。場合によっては褒ほめているつもりでも、逆に失礼になっているものもあります。ピッチャーとして甲 […]

漢字はいつの時代からどのように日本で用いられるようになったの?

漢字は模様として扱われていた 漢字が日本に伝来してから、実際に使われるようになるまで、当然ですが、さらに時間がかかっています。漢字を文字と認識していたのは一部の人だけで、金印や貨幣に刻まれていた漢字は文字としてではなく […]

「足」と「脚」など人間の体の呼称で同音異字がある理由とは?

「足」と「脚」にはどんな違いがあるの? 人間の体の呼称には、同音異字が数多くあります。たとえば「足」はひざから下、または足首から下で、「脚」は腿(もも)から下を指します。「足手まとい」「逃げ足が早い」「客足が落ちた」など […]

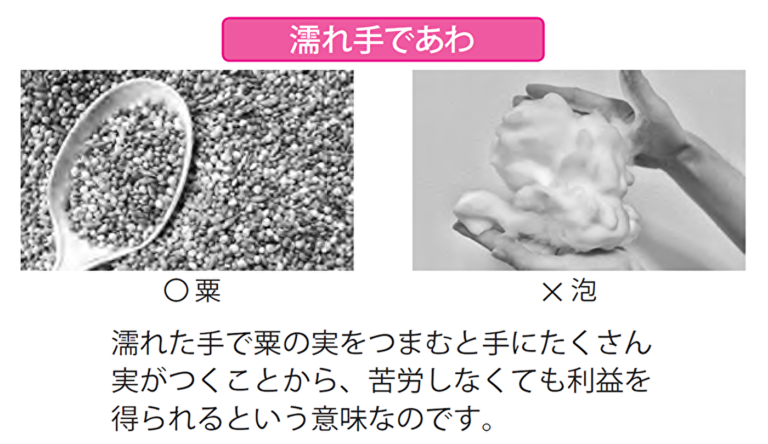

まごにも衣裳の「まご」は「孫」ではなく、濡れ手であわの「あわ」は「泡」ではないって本当?

濡れ手であわの「あわ」は「泡」ではありません 日本語には様々な諺ことわざや慣用句があります。まさに言い得て妙、というものが多いことに、あらためて驚くのではないでしょうか。しかし、言葉で聞いてわかったつもりになっていても、 […]

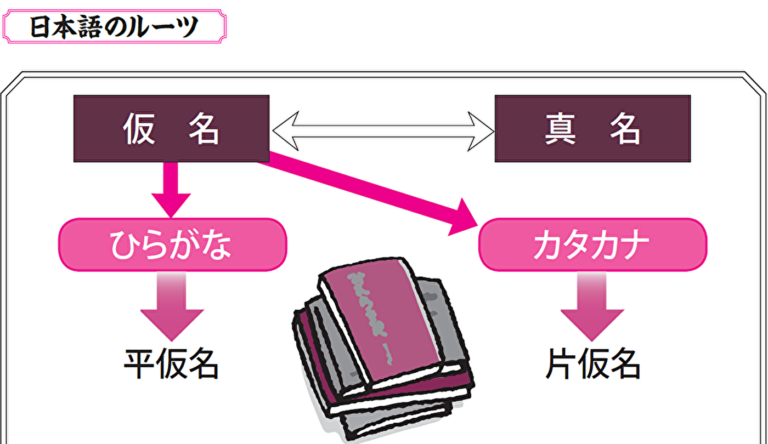

ひらがなやカタカナはいつの時代にどのようにしてつくられたの?

平安貴族の教養だった仮名 「ひらがな」「カタカナ」を漢字で書くと、「平仮名」「片仮名」になります。「仮名」という呼び名が使われたのは、平安時代中期(九七〇年〜九九九年)に成立した『うつほ物語』でした。「仮名」には、反対語 […]

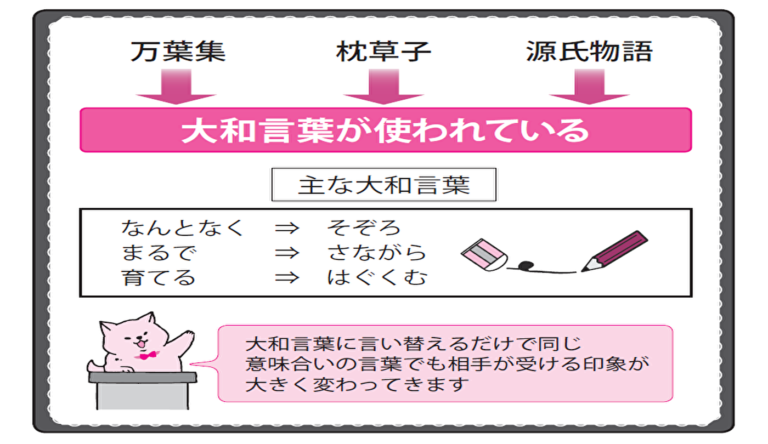

つかうと好感度がUPする?!古くから使われてきた美しい言葉「大和言葉」とは?

ちょっとした言葉の変換が好印象を与える 日本語には美しい言葉がたくさんあります。日常の何気ない会話にも、ぜひ取り入れていただきたいと思います。美しい言葉遣いをすることで、相手に好印象を与えるだけでなく、相手を尊重する気持 […]