神道

運気UP間違いなし!神社での正しい参拝作法とは?

神社での正しい参拝作法 どこそこの神社をお参りすると運気が上がるといった文言を、雑誌やネット上の記事でよく目にします。しかし、せっかくそのような神社をお参りをしても、御祭神の不興を買うようなことをしてしまっては、逆効果に […]

良いことや悪いことを引き起こす「言霊」ってなに?

言葉がよいことや悪いことを引き起こす信仰 日本では古来、言葉には霊性(神霊)が宿っていて、不用意に用いると、悪しきことを引き起こすと恐れられていました。この言葉に宿る霊性のことを「言霊」といいます。言葉が霊力を秘めている […]

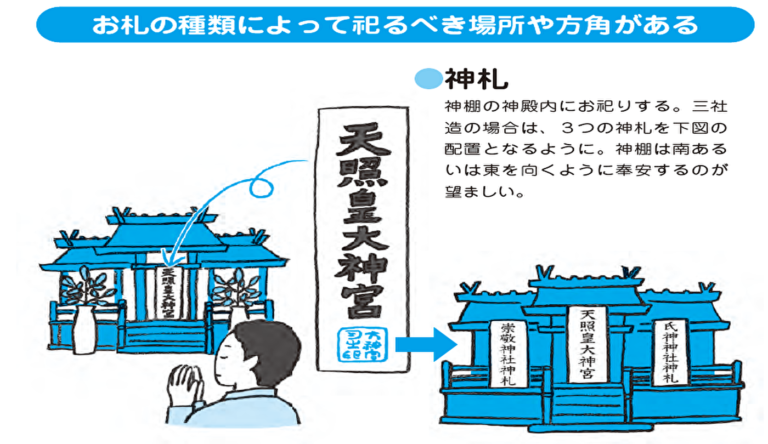

神棚が家に無い時、神社で頂いた「お札」ってどこに祀ればいいの?

タンスの上など目線の上の場所で祀る 前項で述べたように、神札(お札)は、授与された神社の御祭神の神霊が込められたものです。いわば家庭用の御ご 神しん体たいともいうべきものですから、社殿にお祀りすべきものです。といっても、 […]

神社をお参りするときに手を清めてからお参りするのはなぜ?

心身の穢れを除いて神前に進むため 神社をお参りする際には手水舎やで手と口を清めます(作法は左ページ参照)。なぜ、お清めをするかというと、日本の神様は穢を嫌うからです。神社は神様のお屋敷・宮殿のようなものですから、その敷地 […]

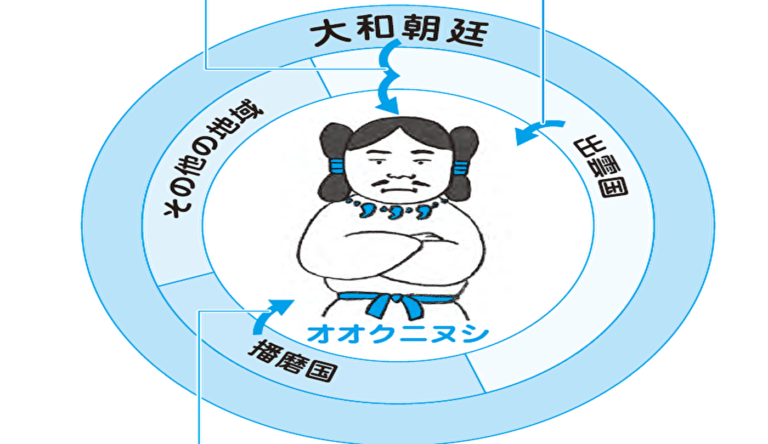

同じ神様なのに神話の内容が本によって大きく異なっている理由とは?

『古事記』『日本書紀』「風土記」は目的が違うから オオクニヌシ(大国主の命)は今も多くの神社で祀られている神様ですが、古代においても人気があり、『古事記』『日本書紀』『出雲の国の風土記』『播磨の国の風土記』などに神話が収 […]

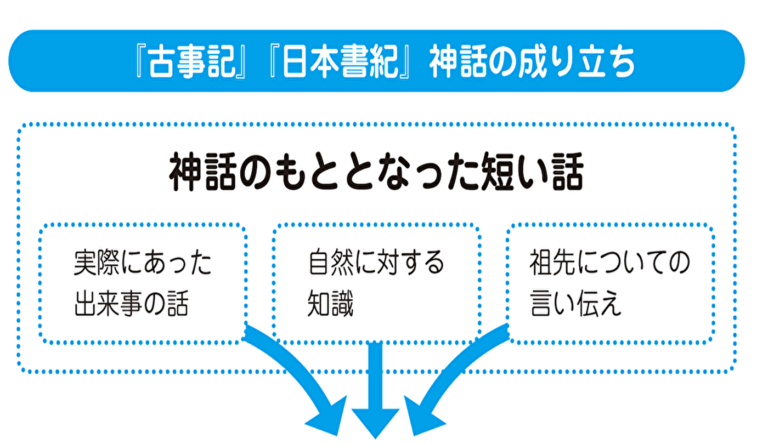

「古事記」や「日本書紀」に記されている日本の神話って誰がつくったの?

長い歴史と無数の人たちの語りでつくられた 日本の神話は『古事記』『日本書紀』に記されたものがもっとも古く、まとまっています。『古事記』はその序文によると、天武天皇の命により稗ひえ田だの阿礼が暗記していた神話・歴史を、太安 […]

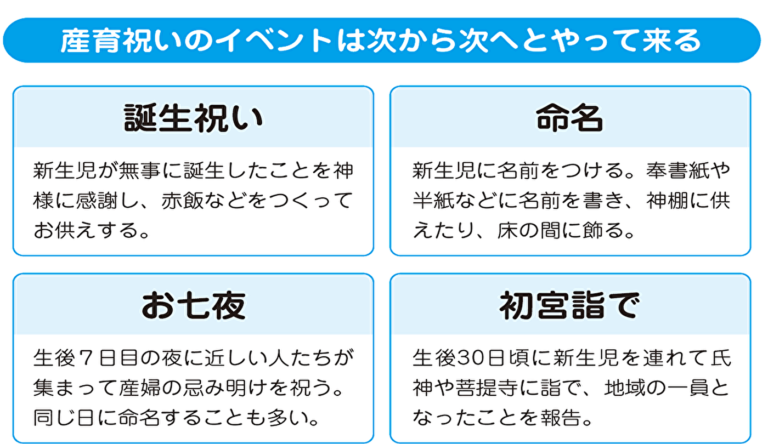

初宮詣・初節句・七五三など…子どもに関わる儀礼が多いのはなぜ?

かつては子どもの死亡率が高かったから 人生の節目節目に行なわれる儀礼のことを、人生儀礼といいます。地域や時代によって変化があるのですが、主なものをあげると、誕生祝い、お七夜 、初宮詣、初節句 、七五三、十三参り、成人式、 […]

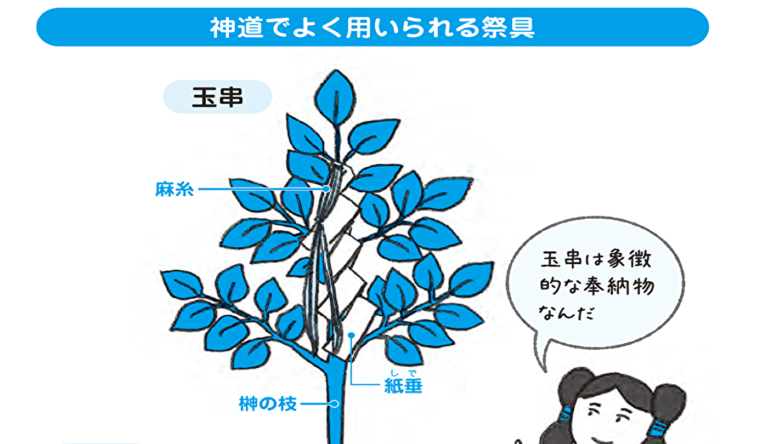

神前に捧げる「玉串」ってなんで玉も串もないのに『玉串』なの?

神話にルーツがある象徴的な奉納物 正式参拝*をしたことがある方はご存じだと思いますが、拝殿でちゃんと参拝する時には、玉串というものを神前に捧げます。しかし、玉串には玉も串もついていません。なぜ玉串と呼ぶのでしょうか。まず […]

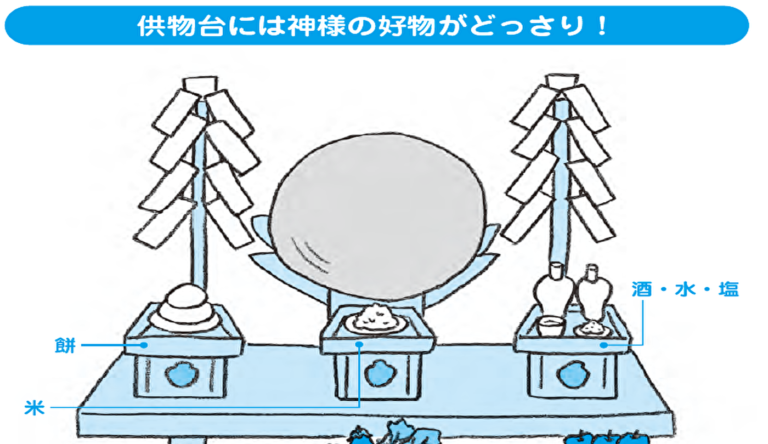

神様にするお供えものってどんなものが適しているの?

食事のほか、布・馬・武器なども 祭りの時に拝殿の中を覗いてみると、お供えがいっぱい並んでいるのが見られます(お供えされるのは拝殿内とは限りませんが)。お供えの仕方は神社によって異なり、束ねた大根や白菜、米俵などがどんと置 […]

祭りにかかせないお神輿や山車の本当の役割って何?

神輿は文字どおり「神の輿」、山車は役割が変わった お神輿(神輿 )とは、神社の御祭神が本殿から別の場所に移動する際に用いる輿で、神殿風の輿と担かつぎ棒(轅)で構成されています。お神輿が初めて使われたのは749(天平勝宝元 […]

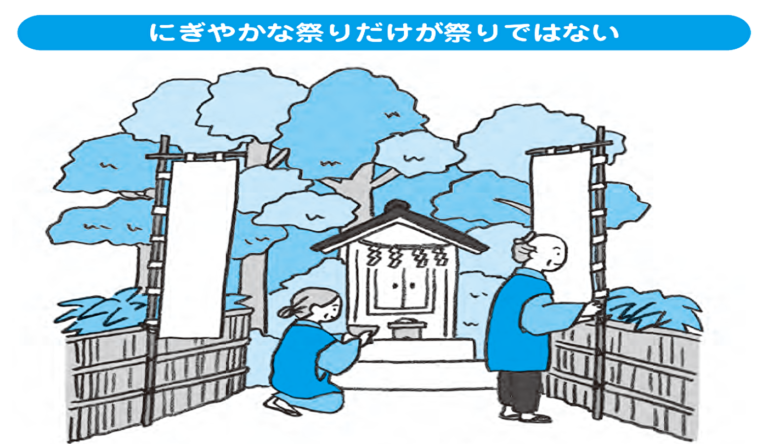

露店もお神輿もない「祭り」こそ成就に繋がる理由とは!?

実は、それらがない祭りのほうが多い 落語の演目「ぞろぞろ」は、前項の神話とは正反対の話です。とある稲荷神社*の前に1軒の茶店がありました。かつては参詣者が多かった稲荷神社なのですが、最近はすっかりさびれてしまい、茶店にも […]

日本人が大好きな「祭り」ってなぜ行う必要があるの?

神様と人間の生命力を更新するため 第10代崇神天皇の御代のことです。疫病の大流行が起こり、このままでは国が滅びるのではと思われるほどになったことがありました。心を痛めた天皇が神かむ牀どこという神のお告げを受けるための寝台 […]