ヒマワリが太陽の追っかけといわれる理由は?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

Q ヒマワリが太陽の追っかけといわれる理由は?

A 植物ホルモンの影響で、追っかけは若いときだけ

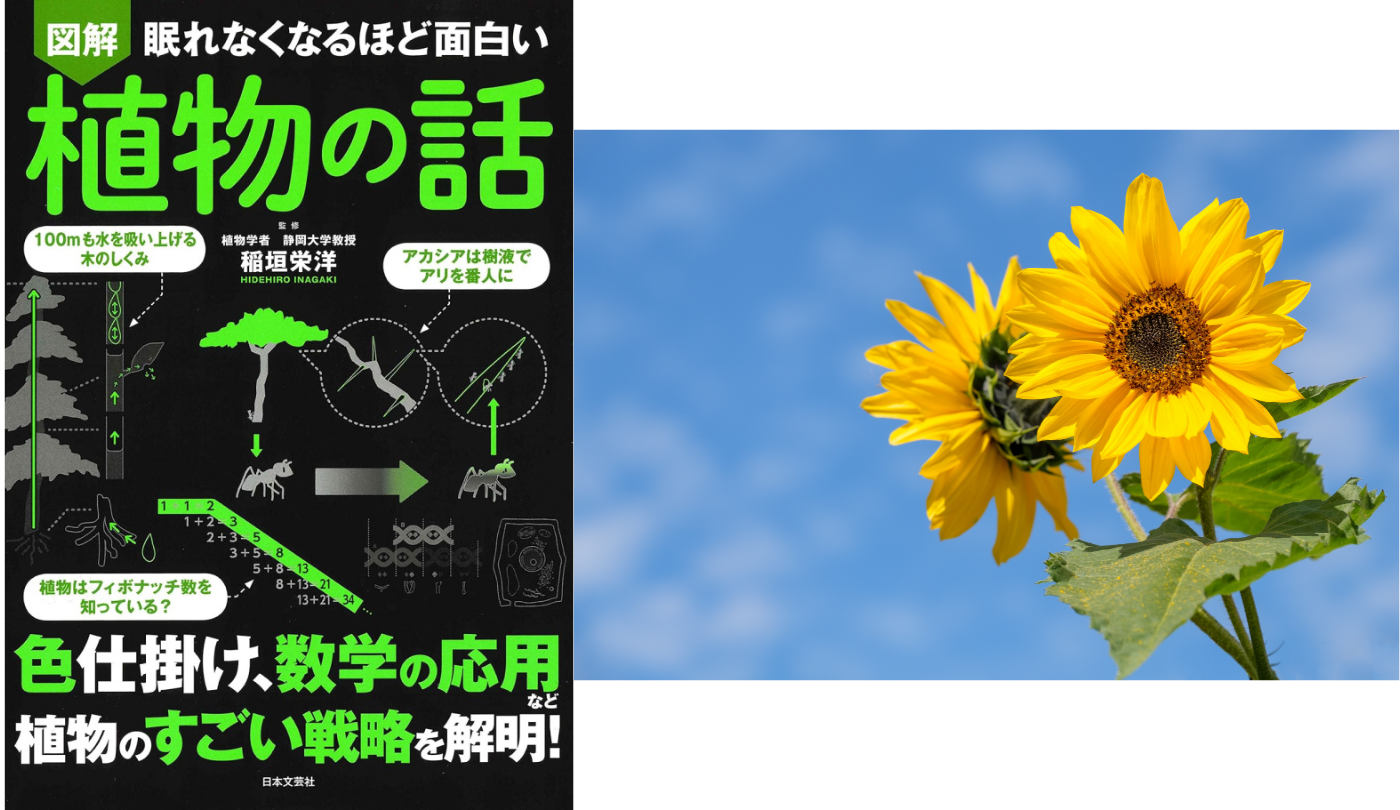

ヒマワリは芽生えのときから光のある方向を追いかけます。東からだんだん西へと首振り運動しているように見えますが、東の方向に光をさえぎる障害物があれば、まずは光が差してくる方向を向いて、光が移動する方向を追いかけます。つまり、ヒマワリは太陽自体ではなく、自分がとらえることのできる光のある方向に体を向けて、刻々と光を追うわけです。

ヒマワリ(向日葵)という名前から、太陽を追うというイメージがあります。ヨーロッパやアメリカの広大な土地にあるヒマワリ畑では、芽生えのときから、葉、茎、つぼみと成長するにつれて太陽を追い、花が開くころには、見事なまでにすべてが東を向いています。このとき以降は、成長が終わっているので、太陽を追う首振り運動はしません。つまり、ヒマワリが太陽を追いかけるのは、花が開くまでということになります。そして周囲に光をさえぎる物がなければ、結局すべて東を向いて咲きます。

しかし、軒下などに植えたヒマワリは、東側が陰になっていれば、東西南北に関係なく、外に向かって咲くといわれています。また、1本の茎に花をいくつもつける種類では、てっぺんの花以外は、咲く方向は決まっていません。

ヒマワリに限らず植物は、少なくとも若いときならば、葉がつねに太陽に直面するように太陽を追います。ヒマワリの場合は、花が咲くまで太陽を追い続けるのです。こうした追っかけは、オーキシンという植物ホルモンの動きによります。

オーキシンは光の当たらない方向に多く集まる傾向があり、茎のその部分が伸長します。すると、それと反対の光の当たる方向にヒマワリの茎が向き、つぼみは、太陽を追うように見えるわけです。

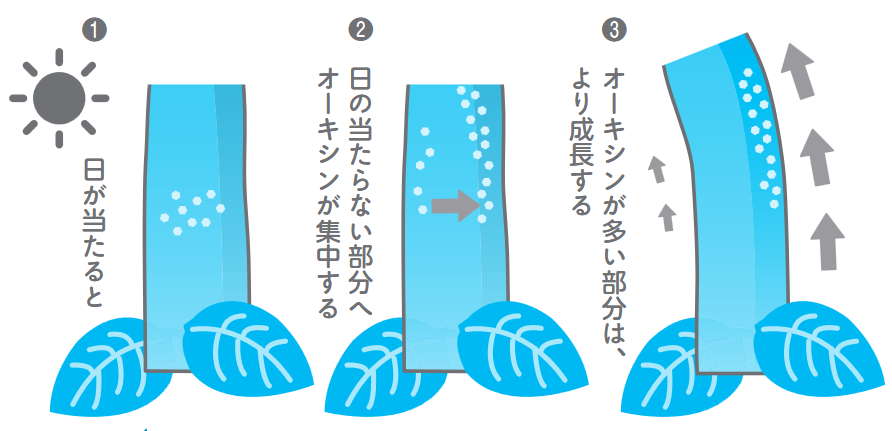

1ヒマワリの太陽の追っかけはオーキシンのせい

①日が当たると

②日の当たらない部分へオーキシンが集中する

③オーキシンが多い部分はより成長する

オーキシンは光の当たらない方向に多く集まる傾向があるため、光の当たる方向にヒマワリの茎が向くことになる。このために、つぼみが太陽を追うように見える。

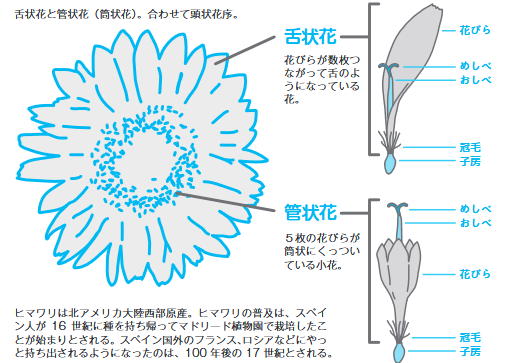

2ヒマワリ(キク科)の特徴

ヒマワリは北アメリカ大陸西部原産。ヒマワリの普及は、スペイン人が16世紀に種を持ち帰ってマドリード植物園で栽培したことが始まりとされる。スペイン国外のフランス、ロシアなどにやっと持ち出されるようになったのは、100年後の17世紀とされる。

すごい!光エネルギー

ヒマワリの花自体は太陽を追わない。成長過程の茎とつぼみが追う。成長が止まったらもう動かない。茎が太陽を追うのは、植物ホルモンのオーキシンのなせる技。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』監修:稲垣栄洋

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』

監修:稲垣栄洋

シリーズ累計300万部突破の大ヒット「眠れなくなるほど面白い」図解シリーズに、【植物学】が登場!

色仕掛け、数学の応用など、生き残りをかけた植物のたくみな戦略を徹底解説。

図とイラストで、ひとめで植物の生態としくみがわかります。

読めば、「ふだん見かけるあの植物に、そんな秘密が!?」と驚くはず。

「花の女王はバラ、では雑草の女王は?」「なぜ夏の木陰はヒンヤリするのか?」

「昆虫と植物は必ずギブ&テイクの関係なのか?」「植物は数学を知っている?」

「じつは、植物によって光合成のしかたが違う?」

など身近な疑問から、花粉を運ばせるための昆虫だましテクニック、

一歩踏み込んだ光合成のしくみまでわかりやすく紹介します。

監修は、植物学者・静岡大学教授の稲垣栄洋先生!

植物たちの巧みな戦略とたくましい生き様が見える一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

紫外線の攻撃をどうやってかわす?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

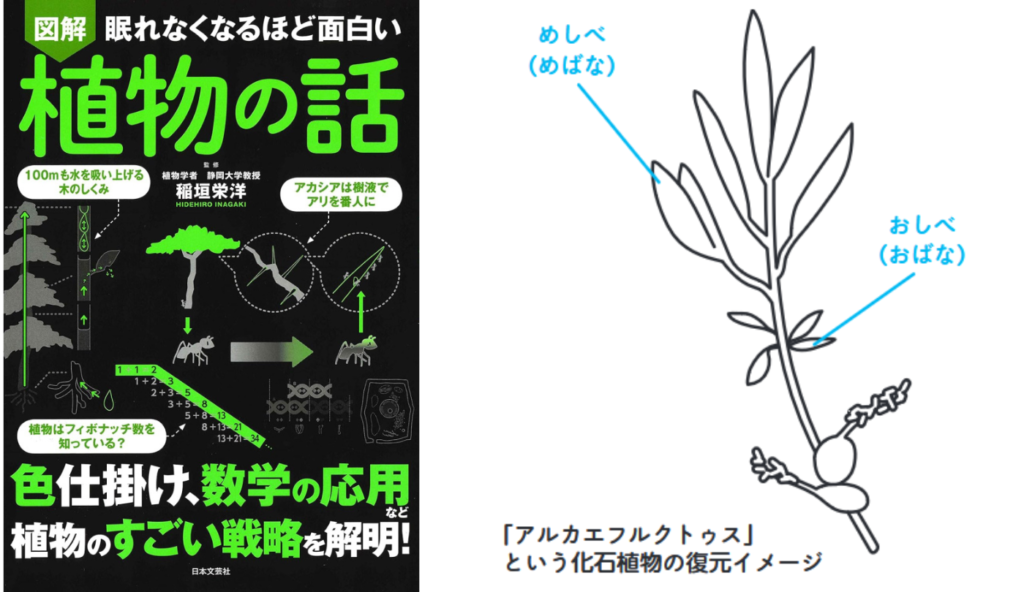

花の発生を説明する「ABCモデル」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

葉と花はどんな関係にあるのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

水を木のてっぺんまで吸い上げる方法は?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

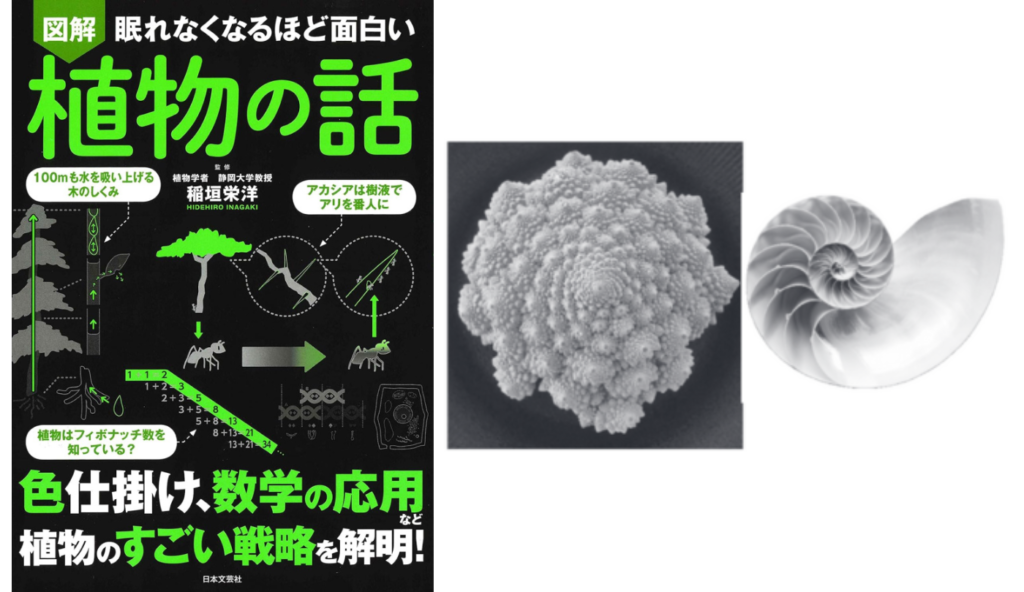

植物は数学を知っている?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

植物の名は体を表す?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

植物と昆虫は、いつもギブアンドテイク?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】