杉原麻美さんインタビュー【中編】歯並びが、あごが……日々の診察で実感する「今、子どもの口と歯に起こっていること」

新刊『歯並びをよくする離乳食・幼児食』発売記念・特別インタビュー

単に見た目の問題だけでなく、運動神経や学力、さらに心身の健康にも大きな影響を及ぼす「歯並び」。『歯並びをよくする離乳食・幼児食』の著者である小児歯科医の杉原麻美先生も、自身の歯並びに大きなコンプレックスを抱えており、また娘さんの口内の発達にも大きな不安と焦りを感じていたそうです。今回はご自身や娘さんの話を含め、日々の診療現場で見る「子どもの口と歯のリアルな状況」についてお話しいただきました。(全3回連載のうち2回目)

取材・文:細井 秀美 撮影:天野憲仁(日本文芸社)

虫歯は減ったが、新たな口の問題が増えている

小児歯科医としてクリニックで日々たくさんのお子さんを診ているなかで感じることのひとつが、「虫歯のある子が少なくなった」ということ。

もう一方で、「あこが小さい子、口が未発達な子が増えている」ということです。

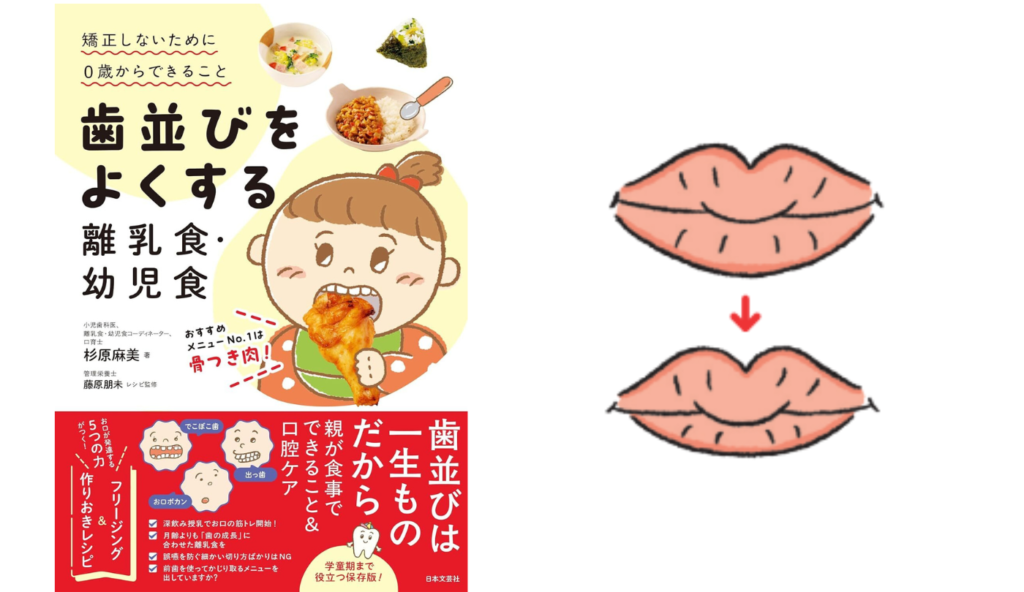

なかでも、常に口が開いてしまっている「ポカン口」のお子さんはすごく多いですね。

このことは、私だけでなくほかの多くの歯医者さんも指摘しています。

虫歯が減ったことはうれしいことですが、「あごが小さい」「口が未発達」というのは心配です。

こうした状態は、「歯並びが悪くなる」「口呼吸になる」「頭痛・顎関節症・虫歯などになる」「滑舌が悪くなる」「顔のバランスが崩れる」といったさまざまなリスクを引き起こしかねないからです。

「10代の半数近くが口腔機能に問題を抱えている」とも

口の発達が不十分で、上のような症状が出ているケースを「口腔機能発達不全症」といいます。

この症状は年々増えており、国も「何とかしなくては」と2018年に保険診療科目にしたほど。最近では「10代の半数近くが口腔機能発達不全症を疑われる症状を経験している」という調査結果も報告されています。

こうした症状が出る大きな原因のひとつが「食生活」。

特に、乳幼児期からやわらかいものばかりを食べていると、よく噛まずに飲み込むクセがついてしまい、口やあごなどの筋肉が鍛えられずに発達・発育が進みにくくなってしまうのです。

口を育てる方法の知識がない歯科医も少なくない

怖がらせるようなことばかり言ってしまいましたが、実は私自身も口や歯には大きなコンプレックスを抱えてきました。

小さい頃から好きなときに甘いものを食べていたせいで虫歯が多く、毎週歯医者に通っていたくらい。さらに歯並びも悪くて、小学校、中学校、そして今も矯正をしています。

そんな状態でしたから、娘には「同じ思いをさせたくない」と思っていました。

ですが、娘は月齢に比べて歯が生えるのが遅く、1歳3ヵ月でようやく下の前歯が見えてきたほど。離乳食も教科書通りに進まず、親としては焦るし、焦ったところで食べないし……という不安な毎日でした。

私が離乳食・幼児食コーディネーターや口育士といった資格を取ったのには、そんな経緯があるんです。

「歯医者なのに、そういうことを知らなかったの?」と思われるかもしれません。ですが、歯科医になるための勉強は、虫歯や歯周病とその治療方法に関することがメイン。

ですので、食事の大切さや口を育てる方法について、知識のない先生も少なくないのが現状だと思います。 実際に私も、資格の勉強を通して初めて得た知識がたくさんあります。そして、そこで学んだことは今、日々の診療や育児でとても役立っています。

矯正後にまた悪い歯並びに戻ってしまうことも

私自身が実践できているかはともかく(苦笑)、娘には食事のとり方や姿勢などについて、つい口うるさく言ってしまう毎日です。

すべては、「子どもに対して親ができることは、歯並びが悪くならないための土台づくり、予防だ」という思いがあるからこそ。

特に子どものうちは、たとえ歯列矯正で歯並びが良くなったとしても、その後の生活習慣や姿勢、食事などで、また悪い歯並びに戻ってしまうことも少なくありません。後戻りしないためにも、いい習慣をクセづけしたいですよね。

余談ですが、「虫歯の子が減った」とはいえ、やはり一定数はいるものです。

歯並びが悪くてうまく歯磨きできないケースもありますが、「甘い物」も大きな要因。

近ごろ人気のグミも、そのひとつです。「よく噛むから口の発達にいいのでは?」と思われるかもしれませんが、グミには砂糖がたっぷり。噛んでいる間はずっと砂糖が口の中にとどまっていることになるので、食べ過ぎには注意しましょう!

次回の記事では、おすすめの食事や歯医者選びのポイントについてお伝えします。

▼▼▼杉原麻美先生の書籍紹介動画はコチラ!▼▼▼

参考)プレスリリース

発売リリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000692.000041489.html

即重版リリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000693.000041489.html

<次の記事>杉原麻美さんインタビュー【後編】「知ってる」「知らない」で雲泥の差!子どもの人生を左右する“歯”を育む、生活習慣と食事は、こちら

【書誌情報】

『歯並びをよくする離乳食・幼児食』

著:杉原 麻美(すぎはら あみ) レシピ監修・制作:藤原 朋未(ふじわら ともみ)

お子さんの歯並び、お口の状態、気にしていますか?

昔に比べ、やわらかいものを食べるようになった昨今、お口まわりの筋肉や、飲み込む力が未発達なままとなり、「でこぼこ歯」「出っ歯」「ポカン口」「受け口」などの、お悩みを持つお子さんが増えています。

歯並びや、噛み合わせの悪さが与える影響は多々ありますが、大人になってからもデメリットとなり続けるものばかりです。

「でも、歯並びは遺伝の影響では…?」と思った方にこそ、

手に取っていただきたいのが本書です。

実は0歳児からのミルクの飲み方、哺乳瓶の選び方、

離乳食・幼児食のメニュー、食べ方といったことのすべてが、

お子さんの歯並びにつながっているのです。

お口を育てる視点から、「月齢を目安にするよりも、お口の状態に合わせて進める」「誤嚥を防ぐ細かい切り方ばかりだと歯を使わず、お口の発達が促されない!」といった、離乳食・幼児食の新常識を解説し、一生ものの「きれいな歯並び」をつくる、離乳食・幼児食のフリージング&作りおきレシピをご紹介します。

【著者紹介】

杉原 麻美 (すぎはら あみ)

東池袋すぎはら歯科+kids 副院長

2015年日本大学歯学部卒業後、同大学付属歯科病院小児歯科学講座に入局。子どもや障がいのある方の歯科疾患、口腔機能について学ぶ。数軒の歯科医院勤務を経て、2024 年より現職。自身も幼少期から虫歯になりやすく、また歯並びが悪かったことから矯正治療も必要に。先の見えない歯科治療にあまりいいイメージがなかったこともあり、子どもが楽しく通える歯科医となって歯科疾患予防ができればと思い、小児歯科医の道へ。結婚出産後、娘の歯が生えてくるのが平均より遅かったこと、一般的な離乳食の進め方と娘の口腔内の状況が合わなかったことで悩み、産休中に離乳食・幼児食コーディネーターの資格を取得。その後、口育士の資格も取得。乳児、幼児の食事について学ぶなかで、小児歯科と離乳食・幼児食はかなり密接であり、口腔の健全な発達発育のためには食事のとり方が重要であることを痛感する。食事のとり方を含め、小児の虫歯予防、口腔機能発達についても指導やケアに注力している。

ホームページ https://www.sugihara-dental-kids.com/

Instagram @ higashiikebukuro_sugiharashika/

この記事のCategory

オススメ記事

離乳食の第一歩!無歯期にぴったりのごはんとレシピ【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

生後5~6カ月、歯なし期の「離乳食開始の合図」とは?【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

前歯が生えたら“つぶす力”を育てよう!前歯期の離乳食トレーニング法【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

手づかみ&かじり取りデビュー!前歯8本に始める離乳食の進め方【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

奥歯で噛む練習スタート!「食べるの楽しい!」を引き出す奥歯期の食育タイム【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

【乳歯が生えそろったら】食べる力の総仕上げ!左右バランスよく噛む習慣を育てよう【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

「お口ポカン」は百害あって一利なし!今すぐできる対策とは【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

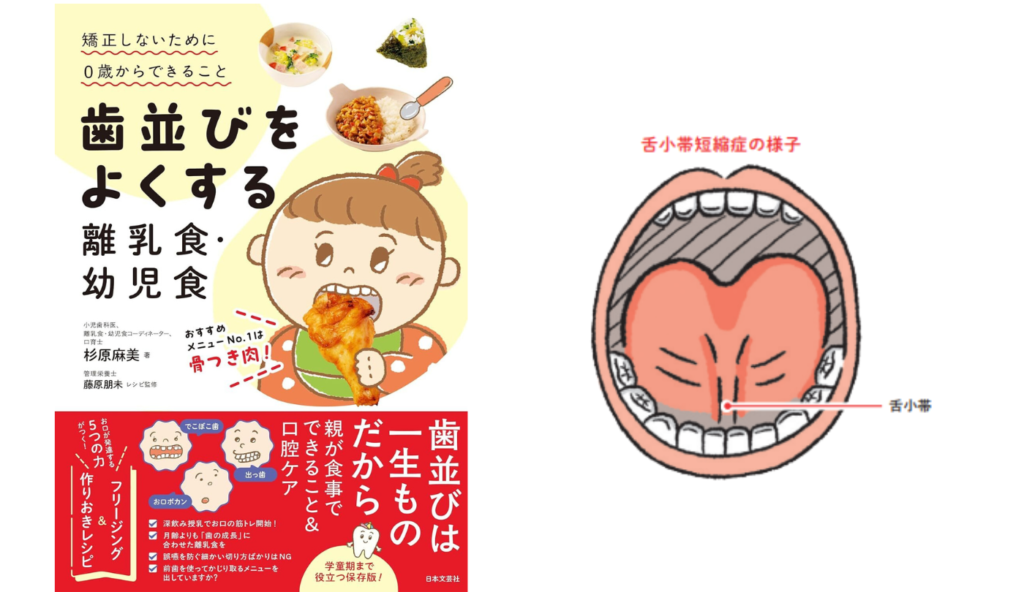

「サシスセソ」が言えない? 子どもの発音トラブルと低位舌の関係とは【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

求人情報

アパレル企画・生産管理/新たなヒット商品を生み出す仕事/年間休日120日以上・残業少なめ

澤村株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:契約社員給与:月給25万円~38万円スポンサー:求人ボックス

社保完備!週3日~OK!きれいな病院で受付のオシゴト!マニュアルありで未経験でも安心

株式会社AIFソリューション

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,300円~1,350円スポンサー:求人ボックス

資産形成提案営業/未経験大歓迎/入社後1~2ヶ月で営業スタート

株式会社エフネット

勤務地:東京都雇用形態:給与:月給25万円~40万円スポンサー:求人ボックス

訪問看護師/日勤のみ/直行直帰可能/訪問件数でインセンティブ支給

みちびき訪問看護ステーション

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給40万円~50万円スポンサー:求人ボックス

カスタマーサポート/CS/チャット対応内勤/夜勤帯募集あり/未経験OK

株式会社tk

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~50万円スポンサー:求人ボックス

清掃品質・人材・運営を改善するBtoBコンサル営業

株式会社clears

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス