昔の人はどうやって長さを測った?手のひらでつくれるピタゴラスの定理【建築の話】

手のひらの直角三角形が文化をつくった

直角は建築の基礎となるものです。直角が定まらなければ、襖はきちんと閉まりません。壁につけた棚は傾き、丸いものを床に置けば動き出してしまうでしょう。

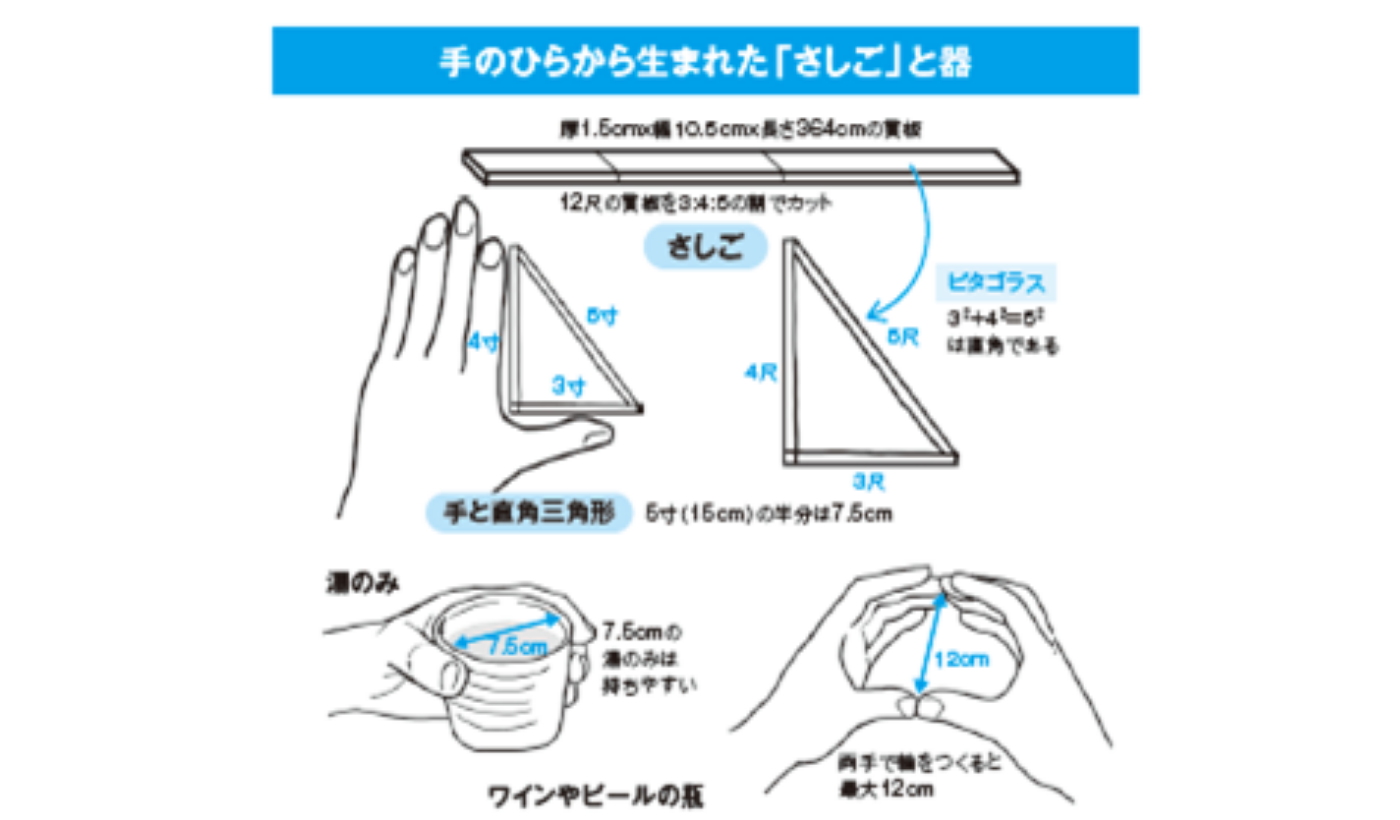

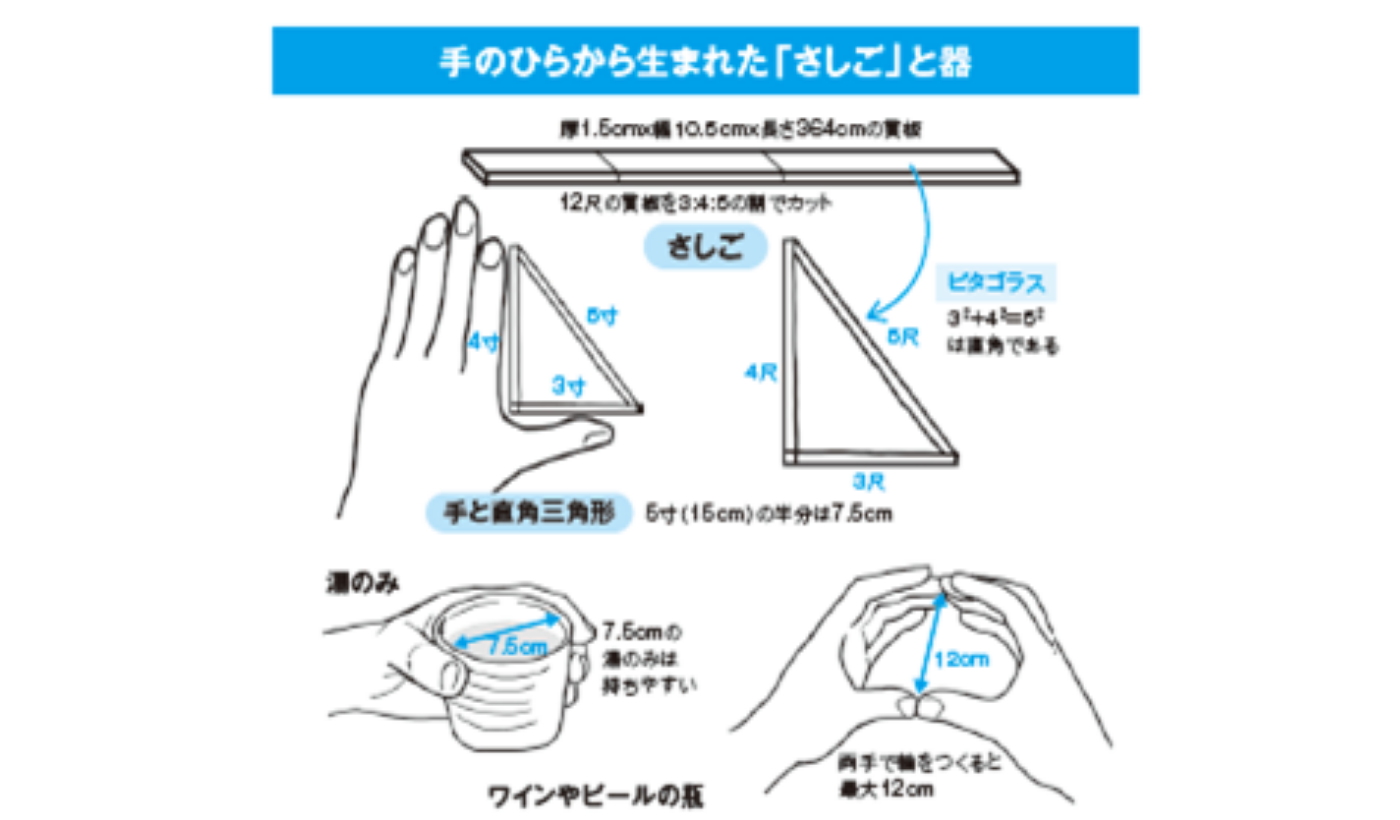

手のひらで直角を知る方法があります。人差し指と親指を目いっぱい開くと、図のように親指が約3寸(9センチ)、人差し指は約4寸(12センチ)、もう一辺が約5寸(15センチ)でピタゴラスの定理でおなじみの直角三角形になるのです。

測量機器のない時代、大工さんは長さ12尺の貫板を3尺、4尺、5尺に切りわけた「さしご」と呼ばれる即席の直角三角形の道具を活用していました。柱の垂直性など、各所の直角を見定めるすぐれものです。

手のひらの直角三角形は、人間がつかう道具の大きさにも影響を与えています。つかむ動作につかうのは親指と人差指で、開いたとき(5寸)の半分7・5センチが持ちやすさの基準になっているのです。湯呑、茶筒、そば猪口、ビールやワインの瓶の直径はこれに合わせています。だから、このサイズより大きいスープカップやジョッキには取っ手が必要なのです。

では日本の伝統的な汁椀はどうでしょう。ほとんどの汁椀の口は12センチ前後ですが、取っ手はありません。実は、このサイズは両手の親指と中指で描いた円弧の直径と同じになっています。つまり汁椀は、両手をそえて持つものなのです

作法を気にせず、片手に碗、もう片手に箸を持ちたい方にも秘策があります。汁椀の糸切底(陶磁器の底)と碗の縁までが7・5センチなので片手で持てるのです。建築物も食器も、その文化の源泉には、人の手があるといえるでしょう。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』著/スタジオワーク

【書誌情報】

『図解 建築の話』

著者:スタジオワーク

身近な建物が楽しくなる。ナゾとギモンを一挙解決!屋根の形は、どうやって決まるの? 正面だけが西洋風の看板建築って、どんな構造? うだつが上がらないの、うだつって何? 日本の建築をテーマに、さまざまな建築のナゾを楽しく解き明かします。古民家から、お寺、神社、城、庭、代表的な近・現代建築まで、建築家ならではの視点で、建築物の見方、楽しみ方を図解します。理系の知識がなくても大丈夫。私たちの生活や伝統美など、暮らしの文化に根ざした日本建築のスゴさと面白さがわかります。建築士しか書けない精緻なイラストを満載。60項目で楽しむ建築エンターテインメント本です。

この記事のCategory

オススメ記事

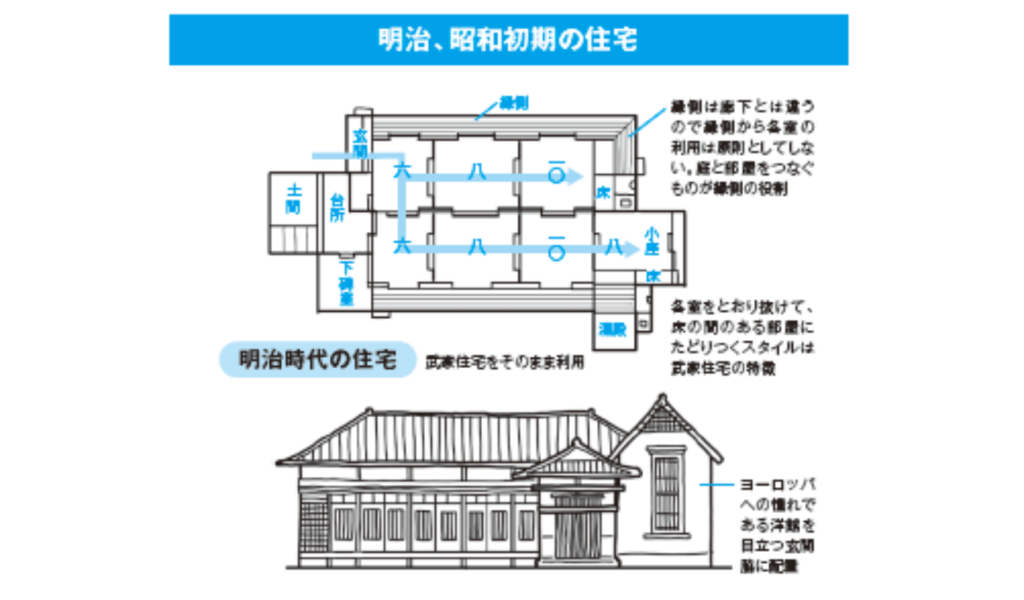

あなたが住んでいる「サラリーマン住宅」のルーツは武士の家ってほんと?【建築の話】

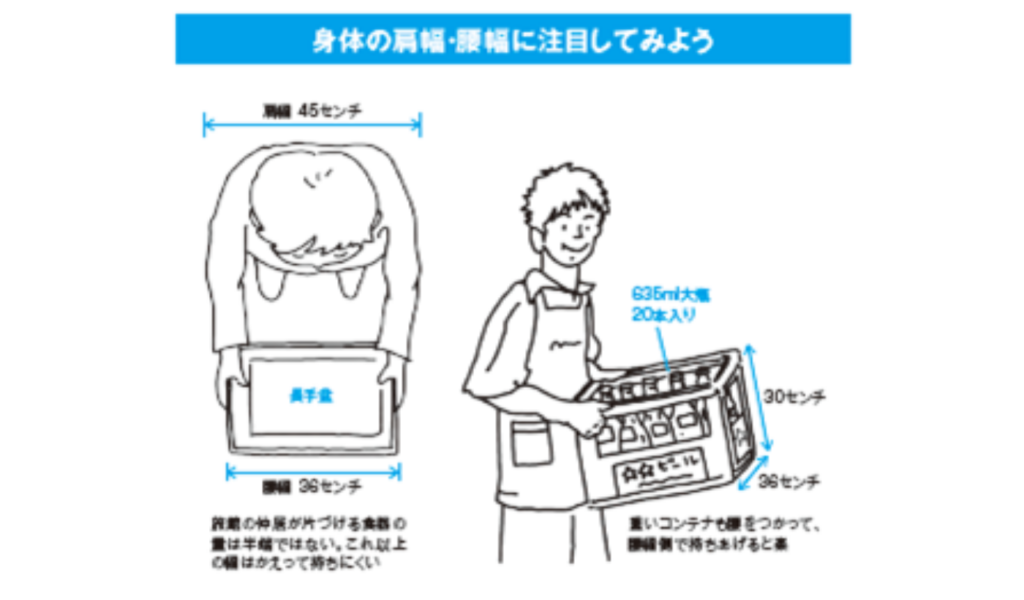

お膳や座席の幅が36cmなのはなぜ?「腰」にまつわる先人たちの知恵【建築の話】

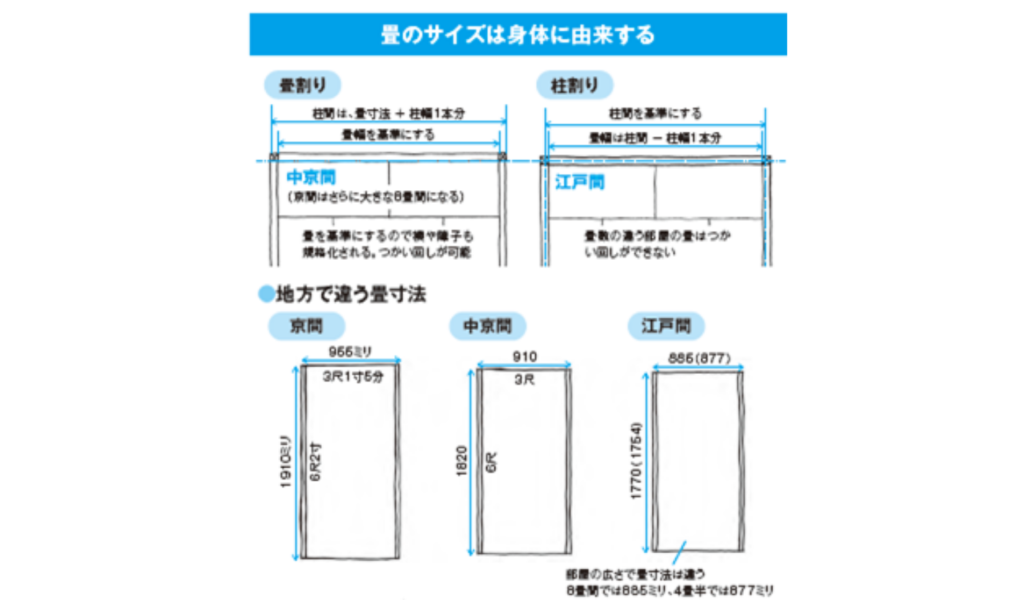

畳のサイズは地域で違う?京間・中京間・江戸間の寸法の差と『畳割り・柱割り』の秘密【建築の話】

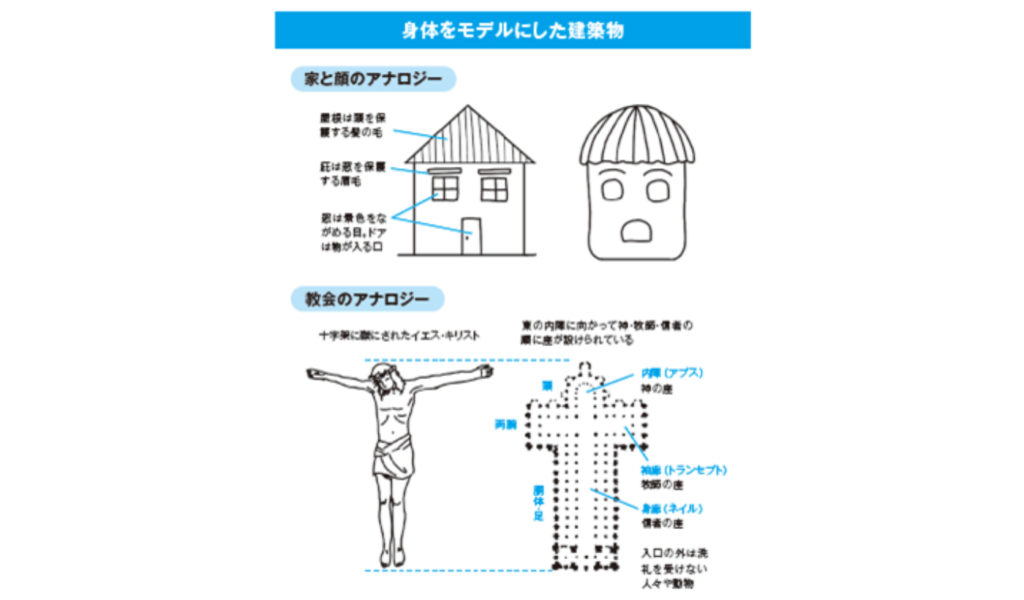

世界中のさまざまな建築は「人間の身体」をモデルにしてつくられている!?【建築の話】

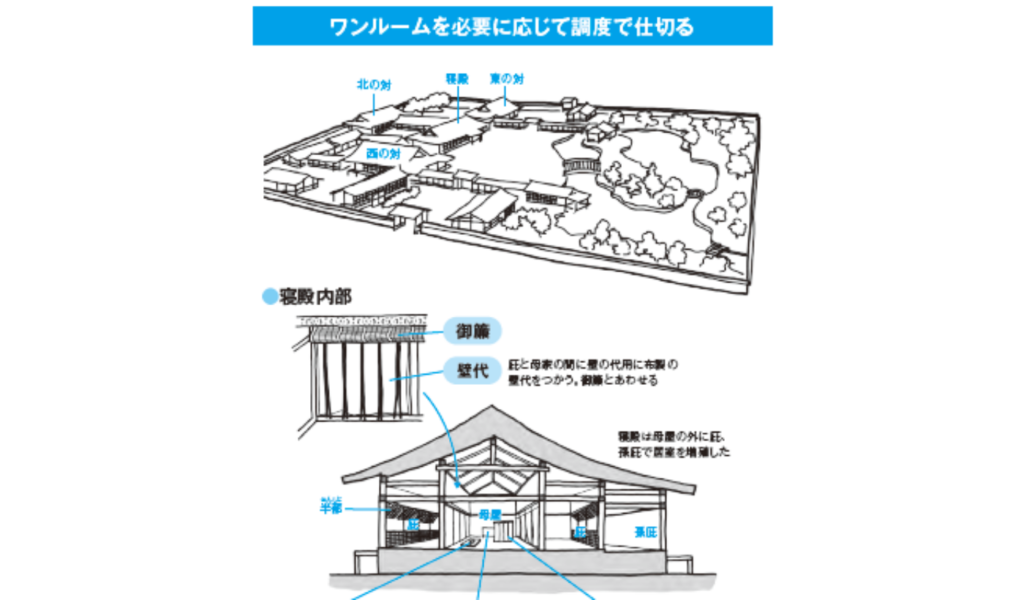

今とどれ程違う?平安貴族のおもしろい家屋のつくり方【建築の話】

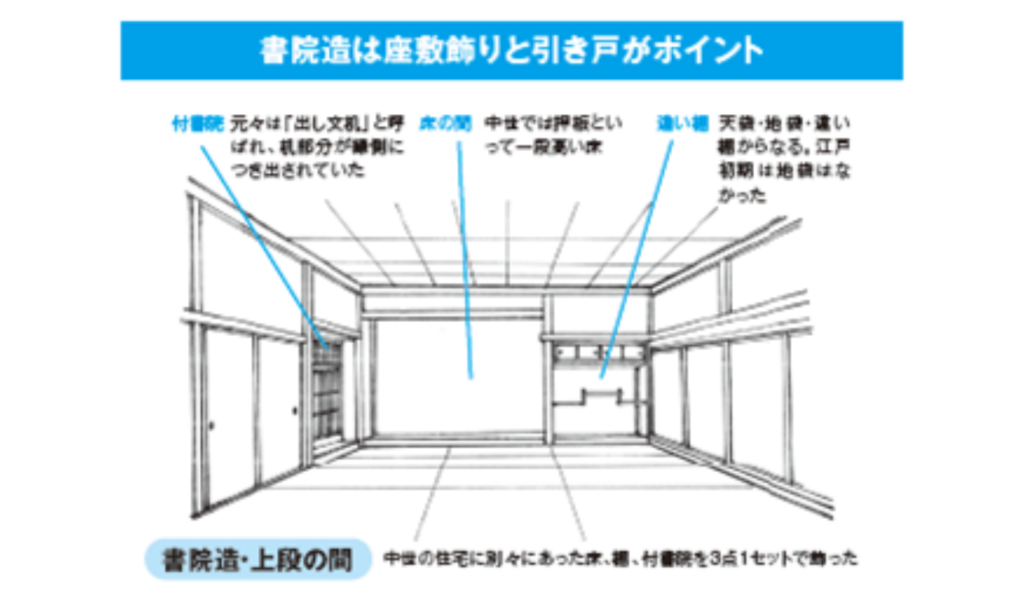

侍は序列が命!武士の住まいから見える日本の建築の面白い話【建築の話】

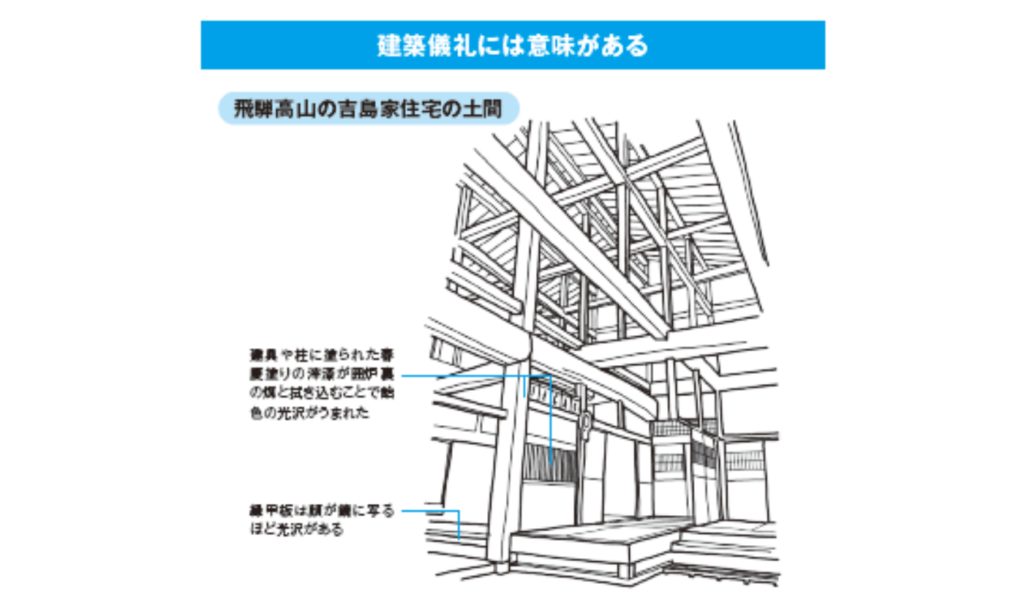

竣工は完成ではない?日本建築に流れる『住んでから育てる』美学とわびさびの精神【建築の話】

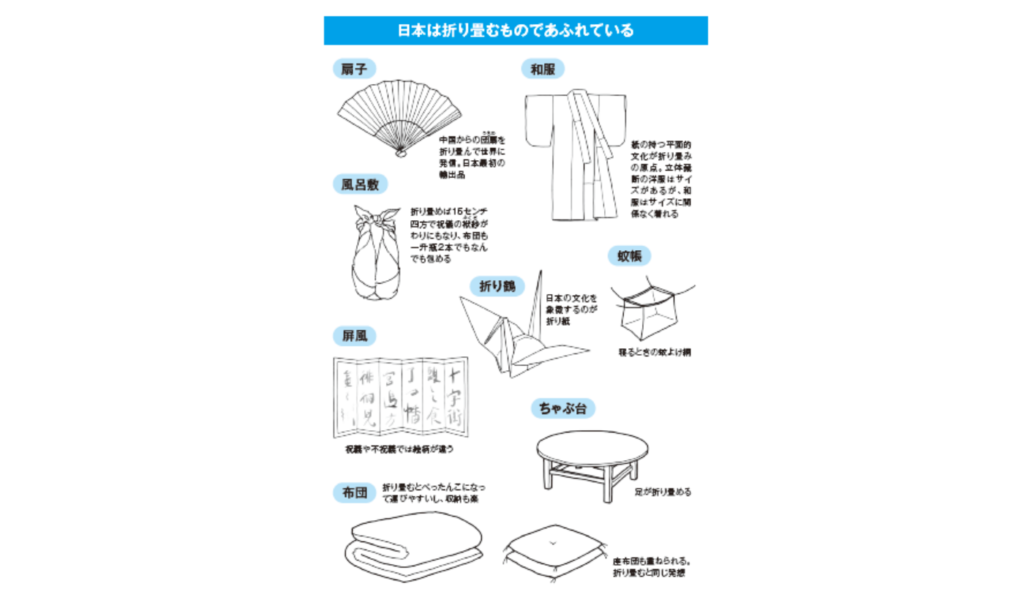

日本の『畳む文化』に学ぶ収納と空間活用術。狭い部屋を広く使う先人の知恵【建築の話】

求人情報

臨床工学技士/常勤/治験/複数名募集/週休2日以上

ノイエス株式会社 ノイエス 福岡オフィス

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:年収427万3,000円~スポンサー:求人ボックス

物流会社の法人営業

株式会社アベ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給27万5,000円~33万5,000円スポンサー:求人ボックス

未経験スタートの現金輸送警備・ドライバー

株式会社アサヒセキュリティ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万8,940円スポンサー:求人ボックス

大阪ガスサービスショップの営業スタッフ

株式会社ハロー

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~33万円スポンサー:求人ボックス

工作機械や機械部品のルート営業/未経験大歓迎/毎月の研修制度有 年休125日以上!土日祝休

千代田機工株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万3,508円~26万786円スポンサー:求人ボックス

ゲームデバッグのプロジェクトマネージャー/ゲームデバッグリーダー

ポールトゥウィン株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給33万6,700円~50万500円スポンサー:求人ボックス