神社にある「鳥居」や「しめ縄」は何のためにあるの?【建築の話】

しめ縄と鳥居からのメッセージ

神社と寺院の違いはいくつもありますが、その一つはしめ縄と鳥居です。しめ縄は蛇の交尾を表したものです。脱皮を繰り返して成長する蛇は再生と永遠の生を象徴する、神に近い存在と崇められてきました。

しめ縄や垂串に垂らされている白い紙(布)は御幣といい、鷺のような白い鳥を象徴しています。天空を自在に飛ぶ鳥は神の言葉を届けるメッセンジャーであり、ここが神域だと示しているのです。蛇と鳥には、境内を邪悪なもの(邪鬼)から守る役割がありました。蛇は邪鬼を威嚇し、鳥は鳴き声や羽音で危険を知らせます。

鳥居はその名のとおり、神域を示す鳥の止まり木を象徴しています。つまり、しめ縄と鳥居は、聖域と俗域を区別する結界であり、同時に聖域への入口でもあるのです。

鳥居は、本殿に近いほど小さくなります。理由は諸説ありますが、本殿に近くなるにつれて小さくなるのは、より濃密で、限られた聖域を示していると考えればいいでしょう。

鳥居の形にも違いがあります。古来から二つの系統があり、一つは直線的でシンプルな柱と横木で構成された神明系、もう一つは柱を少し内側に傾斜(転び)させ、横木に反りを持たせた曲線的な明神系です。

この2形式を基本に、さまざまなバリエーションが登場します。たとえば神明系は黒木鳥居、鹿島鳥居、伊勢鳥居、陵墓鳥居など、明神系からは住吉鳥居、春日鳥居、稲荷鳥居、三輪鳥居などがうまれました。

素朴な神明系鳥居の方が古いと思われがちですが、これは単に系統の違いにすぎません。また神明鳥居のある神社が必ず天照大神を祀っているとも限りません。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』著/スタジオワーク

【書誌情報】

『図解 建築の話』

著者:スタジオワーク

身近な建物が楽しくなる。ナゾとギモンを一挙解決!屋根の形は、どうやって決まるの? 正面だけが西洋風の看板建築って、どんな構造? うだつが上がらないの、うだつって何? 日本の建築をテーマに、さまざまな建築のナゾを楽しく解き明かします。古民家から、お寺、神社、城、庭、代表的な近・現代建築まで、建築家ならではの視点で、建築物の見方、楽しみ方を図解します。理系の知識がなくても大丈夫。私たちの生活や伝統美など、暮らしの文化に根ざした日本建築のスゴさと面白さがわかります。建築士しか書けない精緻なイラストを満載。60項目で楽しむ建築エンターテインメント本です。

この記事のCategory

オススメ記事

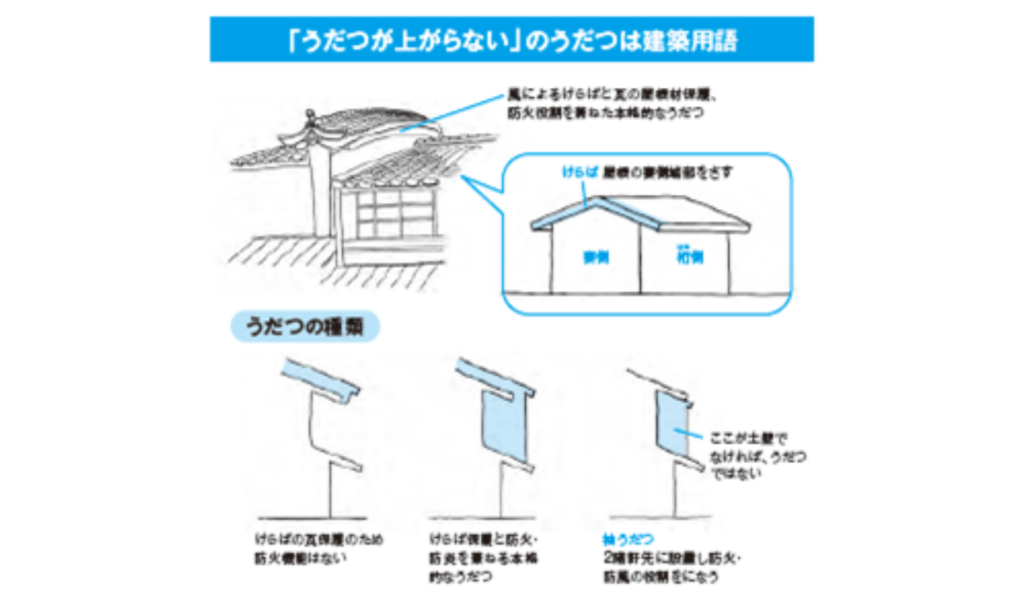

「うだつが上がらない」の「うだつ」は建築用語?意味・使い方・由来とは?【建築の話】

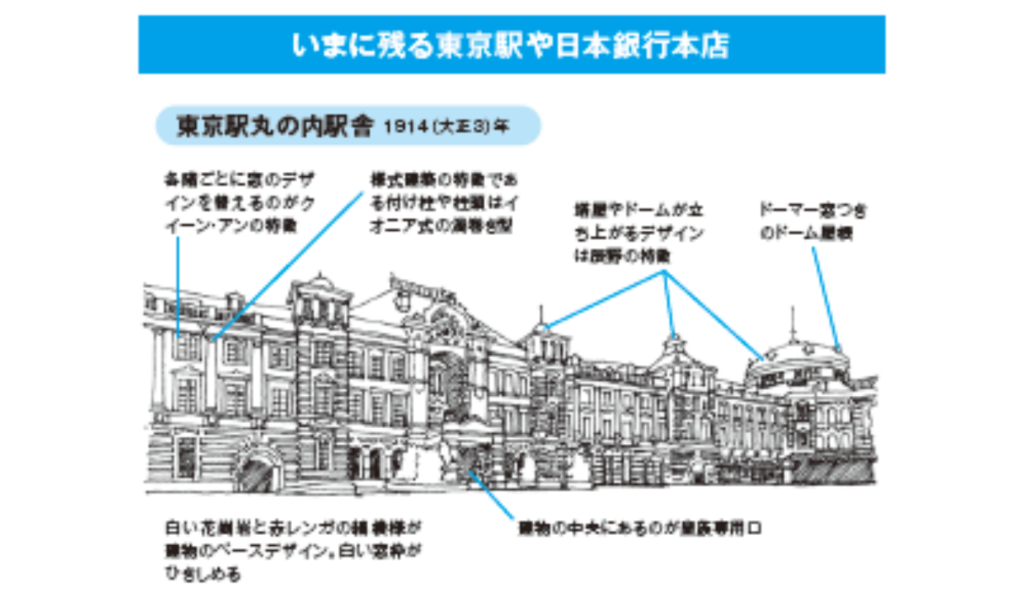

『東京駅の建築』の知られざる物語とは?明治維新政府の威信をかけた様式建築【建築の話】

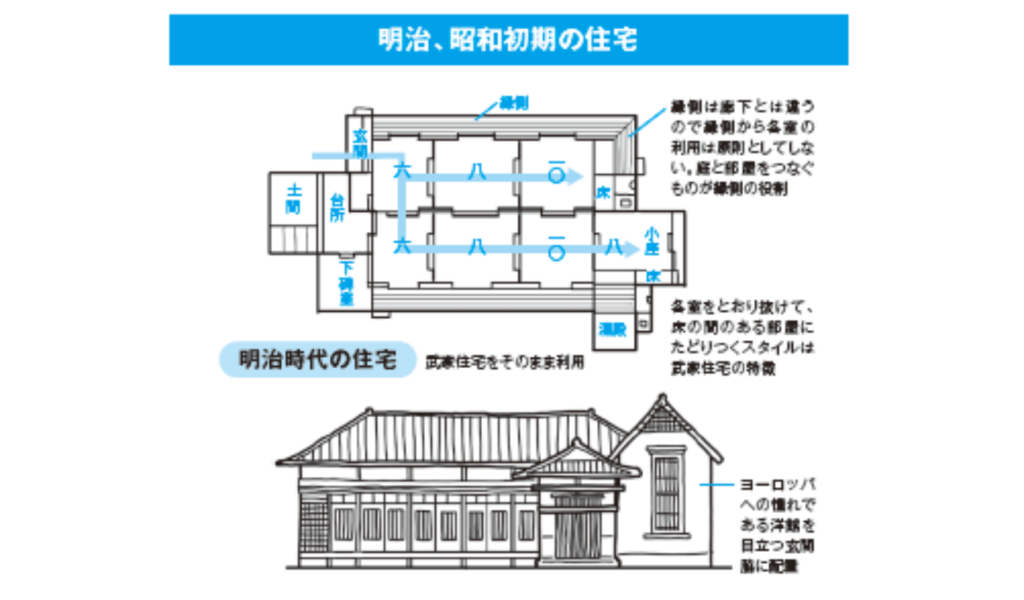

今日の住宅には武家屋敷の格式が残っている?明治のサラリーマンから始まった日本の住まい史【建築の話】

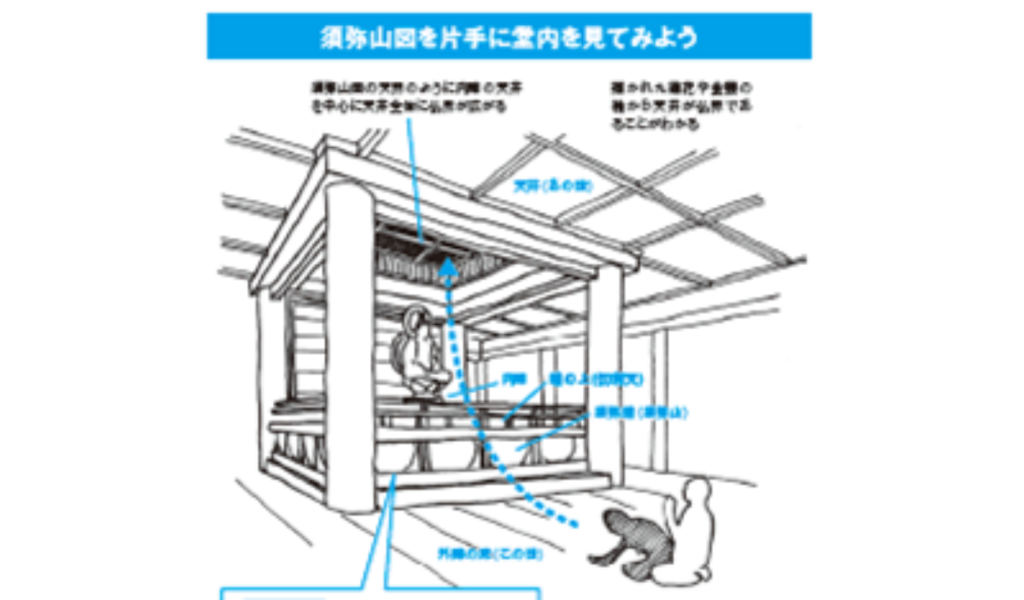

お寺が好きが知っておきたいお堂で正座して仏を拝む理由とは?【建築の話】

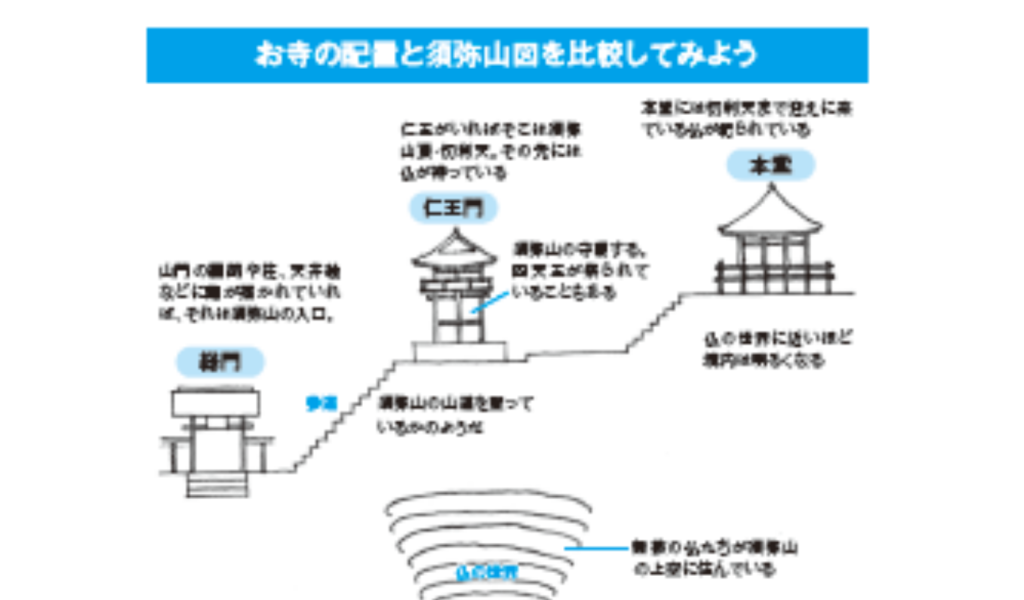

お寺好きは知っておきたいお寺の配置がよくわかる「須弥山図」とは?【建築の話】

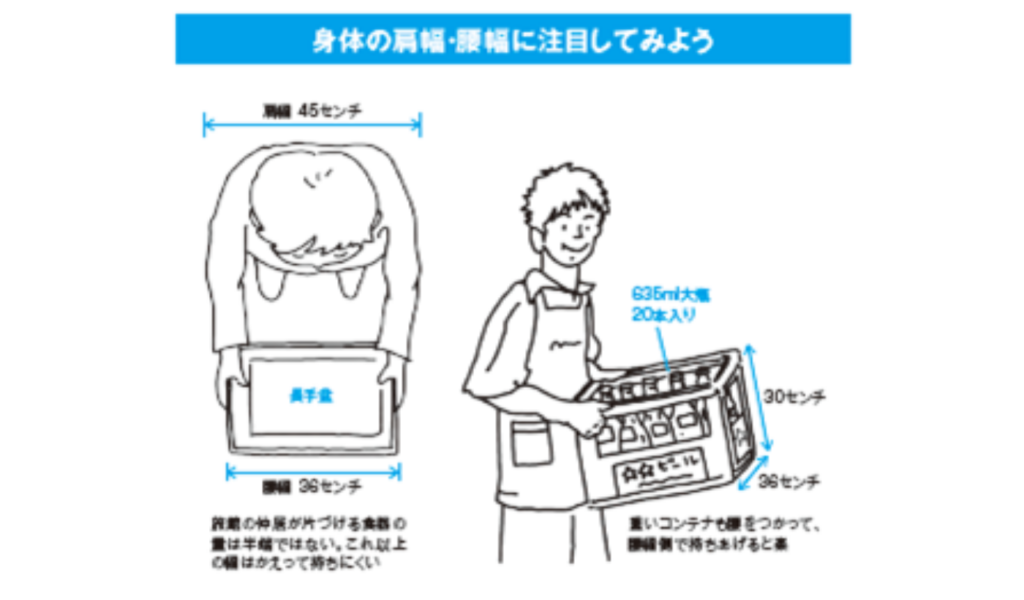

お膳や座席の幅が36cmなのはなぜ?「腰」にまつわる先人たちの知恵【建築の話】

オリンピックで話題になった「新国立競技場」が木をつかったワケ【建築の話】

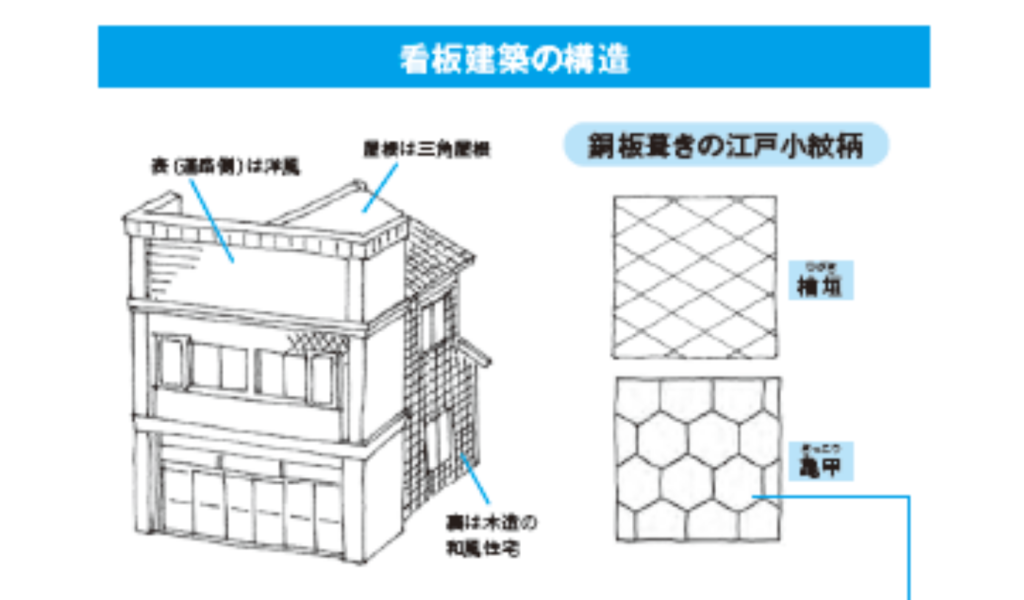

ヨーロッパへの憧れから生まれた日本独特の「看板建築」って何?【建築の話】

求人情報

フロントエンドエンジニア

株式会社クラウドワークスコンサルティング 名古屋オフィス

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:年収390万7,200円~869万6,400円スポンサー:求人ボックス

店内スタッフ/店内清掃

株式会社ベルク 有明店

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス

シニア活躍中/交通誘導員/週1~OK/電話応募で7万円支給

株式会社エナジー

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万200円~1万2,000円スポンサー:求人ボックス

タクシー乗務員

立川観光自動車株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万9,652円~41万4,950円スポンサー:求人ボックス

モノづくり会社での設計スタッフ

平和鉄工株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万円~40万円スポンサー:求人ボックス

介護福祉士/経験を活かしてキャリアUP 入社祝金25万円 年休113日

株式会社ケアベルデ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給25万9,700円~28万5,700円スポンサー:求人ボックス