自分の家からSDGsを実現させるために知っておきたい2つの考え方とは?【建築の話】

自然エネルギーには二つの考え方がある

21世紀の日本で、自然エネルギーという言葉を知らない人はほとんどいないでしょう。具体例を聞けば、風力、波力、地熱、太陽光、バイオマスと答えが返ってくるはずです。そのメリットも「持続可能性が高い」とか「二酸化炭素排出が少なく、地球温暖化対策に有効」と答えてくれます。

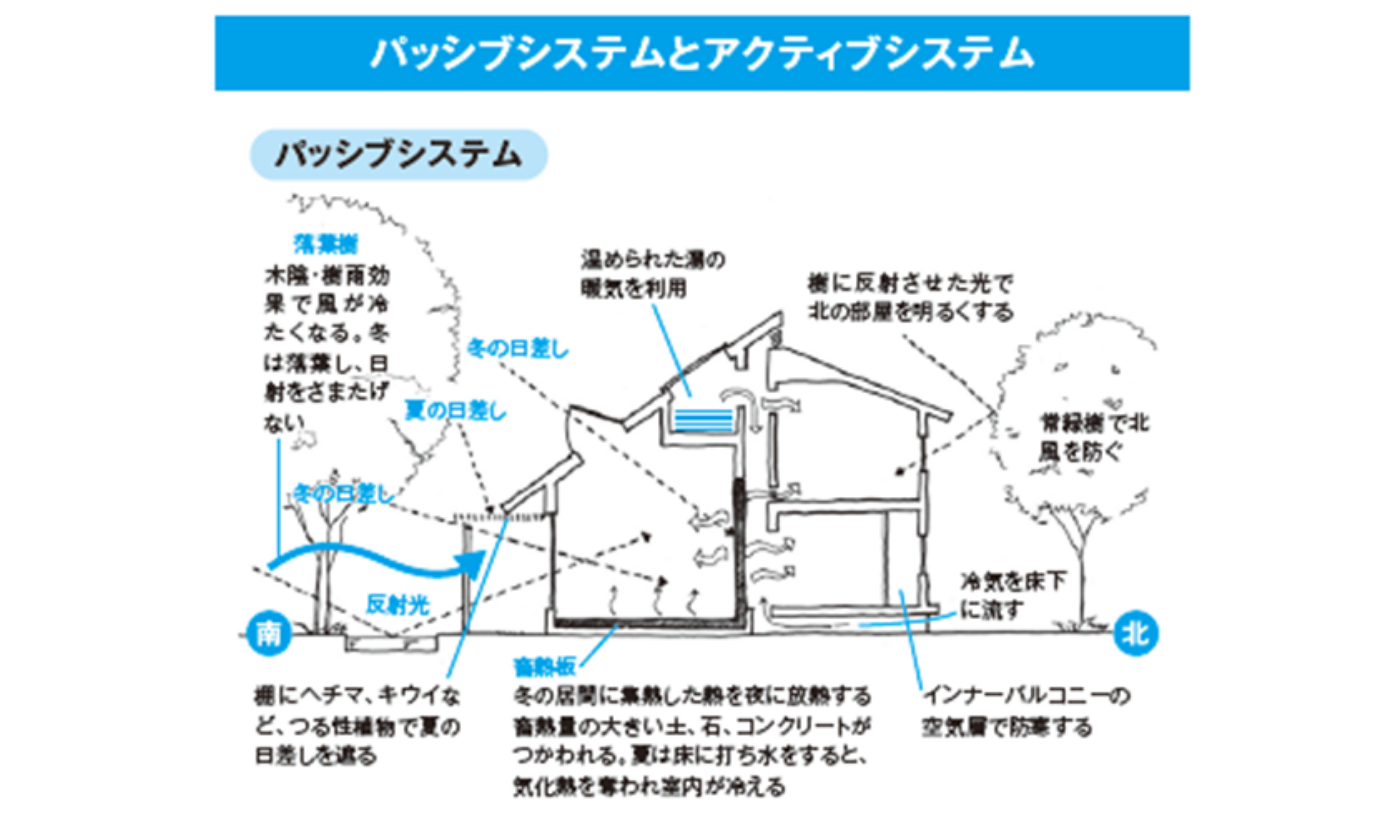

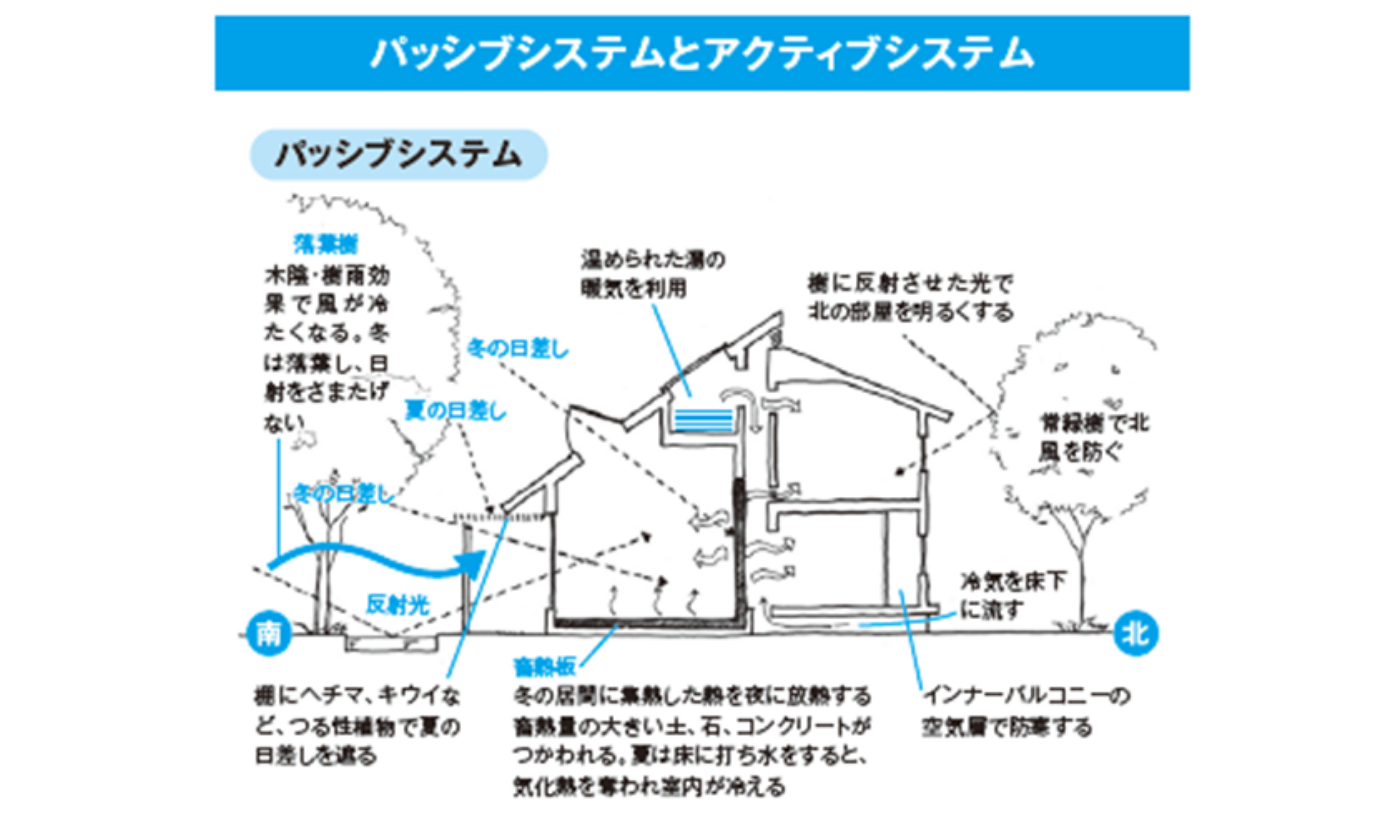

しかし、自然エネルギーの利用法が大きく2種類あることは、あまり知られていないのではないでしょうか。一つは建築上の工夫などで、自然エネルギーをそのまま利用する方法で、パッシブシステムと呼ばれます。南側の窓に庇をつけたり、ゴーヤーなどで緑のカーテンをつくるのは、パッシブシステムの実例です。

広い庭では、南に高木の落葉樹を植えて夏の日射を遮り、北には高木の常緑樹を植え、冬の北風を防げます。熱気のこもる屋根裏に断熱材を張り、換気口を設置するのもパッシブシステムです。冷暖房機器のない時代の知恵が応用されています。

もう一つは、自然エネルギーで得られる熱なども加工して冷暖房器や給湯器などの機械で動かす方法で、アクティブシステムと呼ばれます。特徴は機械を利用するところです。

太陽光や風力エネルギーを利用した発電、太陽熱や地中熱などの熱エネルギーでお湯をわかす給湯器、地中熱や空気熱をヒートポンプの熱源とした冷暖房機といったものがアクティブシステムに分類されます。機器を動かす際に必要な化石燃料の依存度を下げることで、二酸化炭素を抑制し、持続可能性を高めることができます。

パッシブシステムとアクティブシステム、その両方を上手く併用することが大切です。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』著/スタジオワーク

【書誌情報】

『図解 建築の話』

著者:スタジオワーク

身近な建物が楽しくなる。ナゾとギモンを一挙解決!屋根の形は、どうやって決まるの? 正面だけが西洋風の看板建築って、どんな構造? うだつが上がらないの、うだつって何? 日本の建築をテーマに、さまざまな建築のナゾを楽しく解き明かします。古民家から、お寺、神社、城、庭、代表的な近・現代建築まで、建築家ならではの視点で、建築物の見方、楽しみ方を図解します。理系の知識がなくても大丈夫。私たちの生活や伝統美など、暮らしの文化に根ざした日本建築のスゴさと面白さがわかります。建築士しか書けない精緻なイラストを満載。60項目で楽しむ建築エンターテインメント本です。

この記事のCategory

オススメ記事

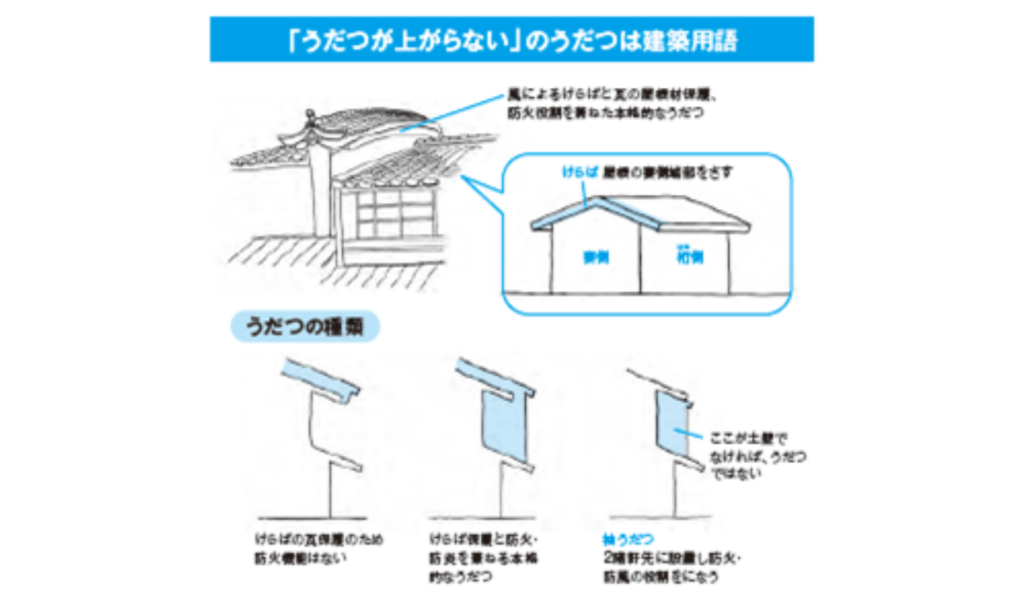

「うだつが上がらない」の「うだつ」は建築用語?意味・使い方・由来とは?【建築の話】

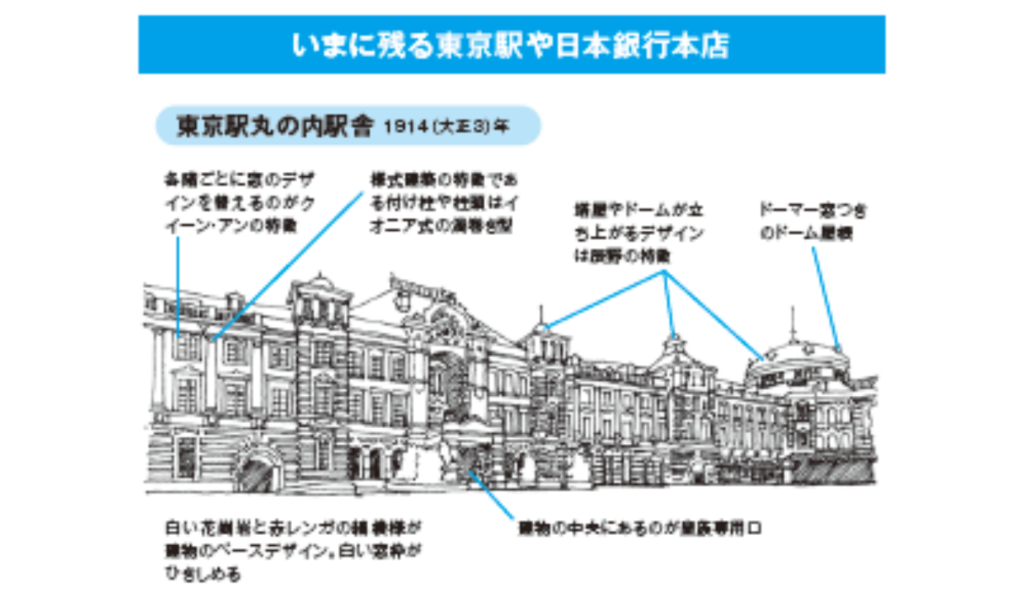

『東京駅の建築』の知られざる物語とは?明治維新政府の威信をかけた様式建築【建築の話】

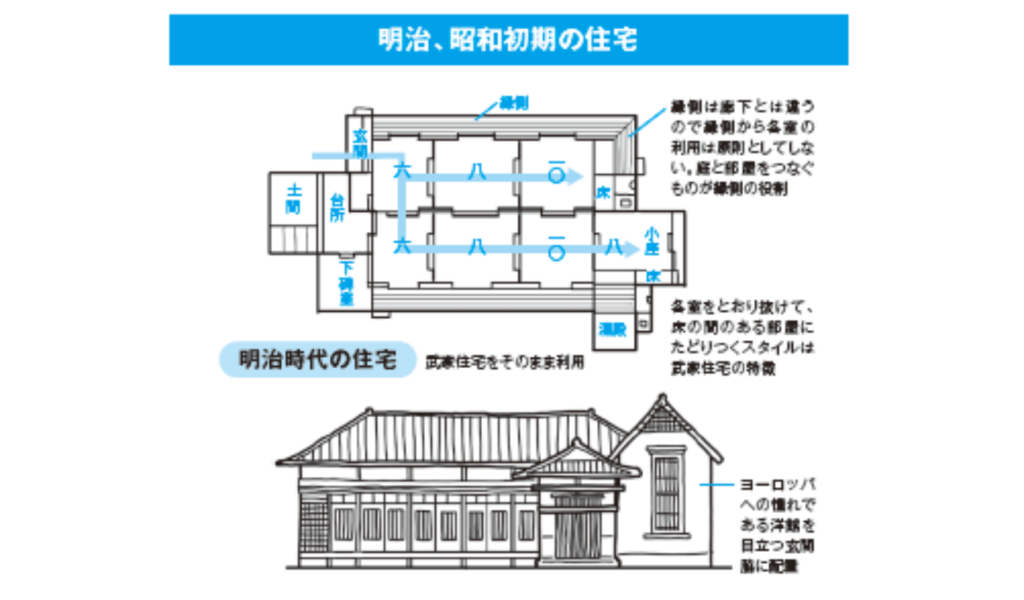

あなたが住んでいる「サラリーマン住宅」のルーツは武士の家ってほんと?【建築の話】

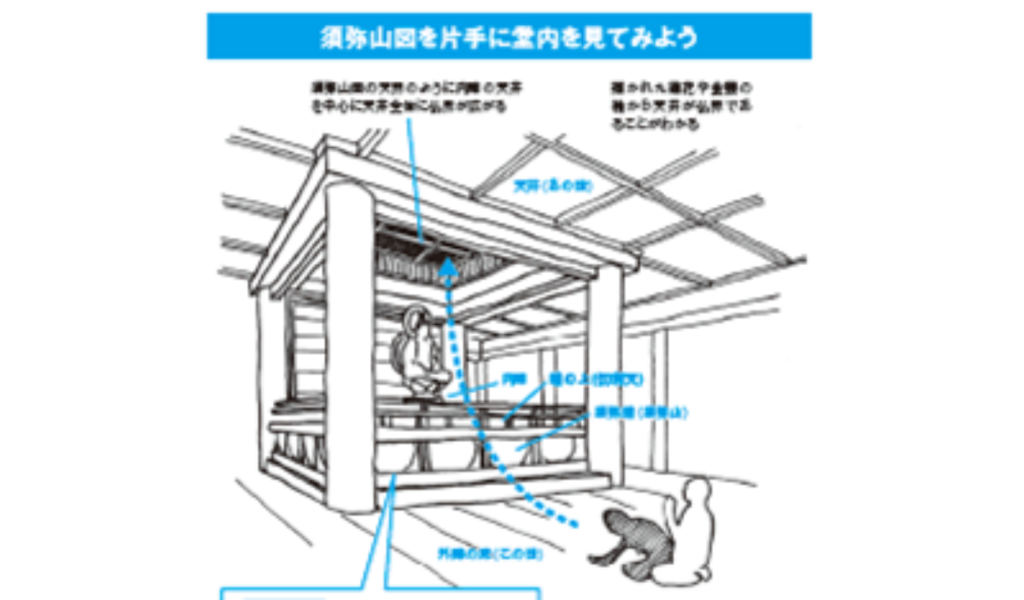

お寺が好きが知っておきたいお堂で正座して仏を拝む理由とは?【建築の話】

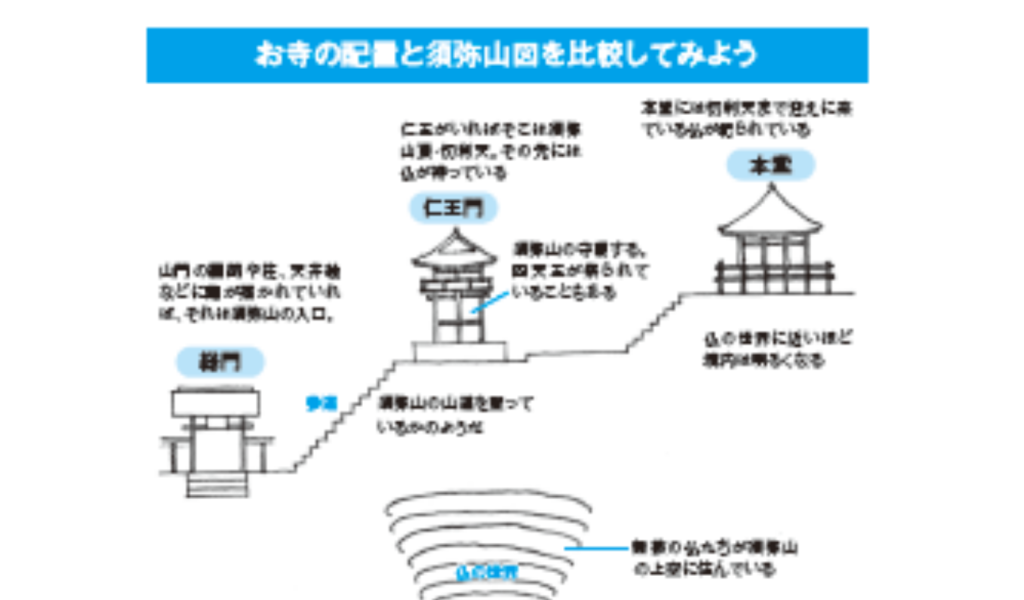

お寺好きは知っておきたいお寺の配置がよくわかる「須弥山図」とは?【建築の話】

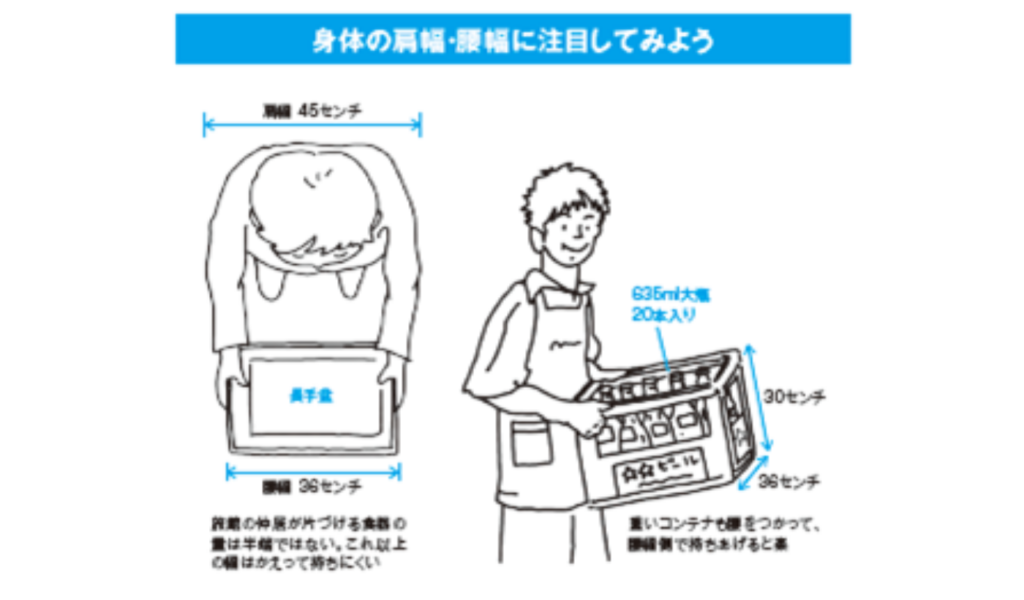

お膳や座席の幅が36cmなのはなぜ?「腰」にまつわる先人たちの知恵【建築の話】

オリンピックで話題になった「新国立競技場」が木をつかったワケ【建築の話】

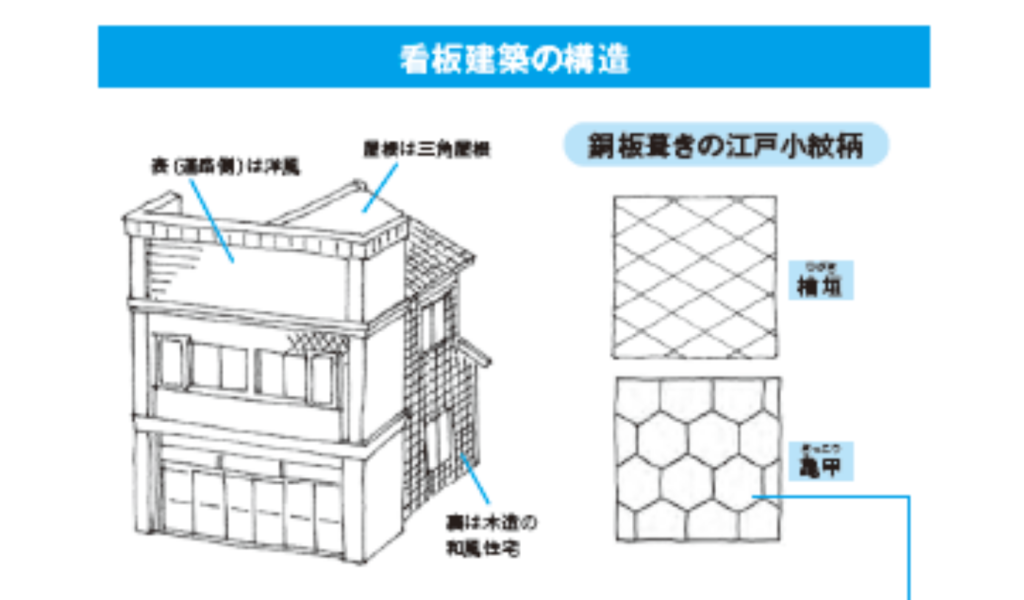

ヨーロッパへの憧れから生まれた日本独特の「看板建築」って何?【建築の話】

求人情報

葬祭セレモニーの運営スタッフ

株式会社公営社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~40万円スポンサー:求人ボックス

憧れの美容業界/ミュゼの施術スタッフ/研修充実/産休・育休取得率100%

新生ミュゼプラチナム 名古屋駅前店

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給24万円~スポンサー:求人ボックス

看護師/病院 病棟勤務/常勤・夜勤あり/年間休日120日以上

医療法人生寿会 五条川リハビリテーション病院

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給35万円スポンサー:求人ボックス

フォークリフトオペレーター

株式会社ヴァークスネオ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万6,000円~スポンサー:求人ボックス

コールセンター/時給1950円!紹介予定派遣!未経験OK土日祝休み!テレオペ

株式会社リクルートスタッフィング

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給1,950円~スポンサー:求人ボックス

訪問看護 看護師 精神科 糟屋 新宮 日勤のみ

訪問看護ステーションあんco

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員 / アルバイト・パート給与:時給1,100円~1,700円スポンサー:求人ボックス