動きケア®による予防と改善! 新発想の身体部分分けと基本運動③胸郭部【スポーツ障害予防の教科書】

身体の部分分けと基本運動③胸郭部

胸郭部の動きはいろいろなところに影響する

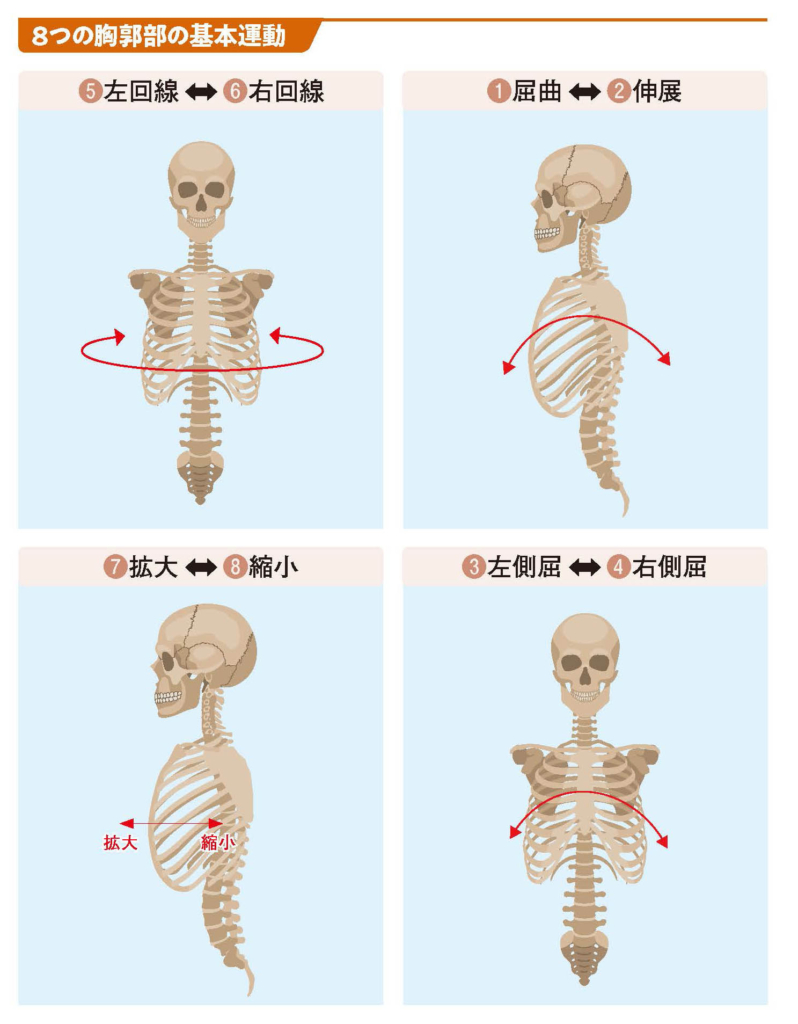

胸郭部の基本運動には、「屈曲と伸展」「右側屈と左側屈」「左回旋と右回旋」「拡大と縮小」という8つがあります。この動きの中で、特に現代人は背中が丸まってしまい伸展が十分にできない傾向にあります。背中を丸めてしまうと、左右への回旋の可動域が狭くなってしまいます。つまり伸展ができなければ回旋も十分にできないことになります。

それから「拡大と縮小」ですが、これは呼吸をする場合に胸郭が広がったり、縮んだりする動きです。近年、深呼吸しても胸郭が十分に広がらない、動かないという方が多く見受けられます。これは、体内に十分に酸素を取り入れることができないことに起因する身体の不調にもつながるため注意が必要です。

また、胸郭部が十分に動かないと上にある首や下に位置する腰に過度な負担がかかります。さらに、胸郭部と肩甲帯は連動して動くことが多いため、胸郭部が動かなくなると肩甲帯も動かなくなります。肩甲帯が動かなくなると肩に過度な負担がかかってきます。このように胸郭部が十分に動かなくなると、いろいろなところに影響がでてくるわけです。

一般的には、胸椎部から腰椎部、仙椎、尾椎までをひとまとめにして「体幹部」と呼ぶことが多いと思います。動きケア®では、この「体幹部」をさらに、「胸郭部」と「骨盤部」に分けてみています。そうすると、新たにみえてくることもた

くさんあります。動きケア®の「身体の部分分け」をぜひ、お役立てください。

8つの胸郭部の基本運動

①屈曲⇔②伸展

③左側屈⇔④右側屈

⑤左回線→⑥右回線

⑦拡大⇔⑧縮小

出典:『スポーツ障害予防の教科書 姿勢と動きのコンディショニング』

【書誌情報】

『スポーツ障害予防の教科書 姿勢と動きのコンディショニング』

土屋真人

スポーツと姿勢は重要な関係にあり、姿勢が歪んでしまうと筋肉・柔軟性・可動域・バランスなどに影響を及ぼします。姿勢はちょっとしたことでも狂ってしまいますが、その修正方法を多くの選手は知りません。本書は姿勢を改善することでパフォーマンスをアップさせるとともに、ケガの予防にも役立つために、なぜ不調や痛みが生じるのか、どこの姿勢が狂っているのが原因なのかをわかりやすく解説し、その改善方法やトレーニングについてイラストと写真でビジュアル的に紹介します。人によって不調が生じる部分は様々です。首、肩。胸郭部、背中、腰、股関節、足、などの各部位ごとに必要な柔軟性をチェックし、不調の整え方、効果的なトレーニング、改善方法を、トレーナーを指導する体育協会理事長の著者が徹底解説する初めての一冊になります。

この記事のCategory

オススメ記事

パフォーマンスに直結する! 身体の正しいねじり方の診断方法〈立位でのねじれチェック〉する方法とは!?【スポーツ障害予防の教科書】

痛みの原因はどの部位に隠れている? 身体の不調をチェックする新発想の方法とは!?【スポーツ障害予防の教科書】

肩が不調の場合、原因は肩そのものではなく上下の部位にある? チェック&トレーニングの新発想!【スポーツ障害予防の教科書】

首の負担の原因は肩甲骨? 連動する部位の改善が鍵を握る【スポーツ障害予防の教科書】

姿勢の歪みを正す重要ポイントは足部、骨盤部、胸郭部! 動きチェックで身体の不調を事前に改善しよう【スポーツ障害予防の教科書】

誰でもカンタンに不調を改善! 腹圧を高め身体を整える動きケア®コア・ベーシック・エクササイズとは?【スポーツ障害予防の教科書】

身体の不調は隣り合う部位が原因? 動きケア®による動き改善と、新発想の身体部分分けとは?【スポーツ障害予防の教科書】

動きケア®による予防と改善! 新発想の身体部分分けと基本運動①眼【スポーツ障害予防の教科書】

求人情報

ホンダ正規店の新車営業/新規開拓なしの100%反響/月30万の歩合を獲得する先輩も

ホンダカーズ西大阪株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円~28万円スポンサー:求人ボックス

機械設計/工業系卒歓迎/40代、50代の方も活躍できる環境/年間休日125日/転勤なし

アネックス・ジャパン株式会社

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:月給32万円~40万円スポンサー:求人ボックス

ドライバーアシスタント/中高年活躍中/中型免許取得支援/交通費支給/運転なし

株式会社和幸流通サービス

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万円~23万円スポンサー:求人ボックス

臨床工学技士/常勤/病院/大病院/産休・育休実績あり

医療法人社団大坪会 北多摩病院

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万円~27万円スポンサー:求人ボックス

未経験者歓迎「架設や補修工事などの現場作業員」残業少なめ/社宅あり/賞与あり

株式会社橋梁架設

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~41万円スポンサー:求人ボックス

事務スタッフ/年間休日125日以上/20代・30代活躍中/プライベート充実/書類整理/キャリアアップ可

株式会社ホワイトキャリア

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給25万円~35万円スポンサー:求人ボックス