なぜ日本は電車を国産化したのか?地下鉄開業と沿線開発ブームの裏側【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

鉄道の電化が国策となり、自国で開発するようになった

エネルギー政策の一環で電化が進展

明治後期にはじまった電車の歴史が、いよいよ成長期を迎えて発展したのが大正から昭和初期にかけての時期です。

1919(大正8)年、政府は国有鉄道の幹線の電化を決めます。一説には、蒸気機関車の燃料だった石炭は、国力を増強するために工業生産に回す必要があったため、電化政策が推し進められたともいわれています。

そんななか、1927(昭和2)年に東京で日本初の地下鉄(東京地下鉄道)が開業します。現在の東京メトロ銀座線、浅草-上野間に相当する区間です。このころになると、電鉄会社の開業と、それに伴う沿線開発ビジネスが花開きつつありました。その背景にあったのが大都市圏を中心とした人口の急増です。人が集まることで街が発展すれば、移動の足が必要になるのはいうまでもありません。

東京の地下鉄が導入した新車両は、アメリカの電車技術を導入したものでした。しかし、次第に車両の国産化に舵を切るようになります。とはいえ、いきなり主電動機や制御装置など主要電機部品を一から開発できるわけもありません。国産化に舵を切った当初は、英米の電機メーカーと技術提携し、やがて知識と経験を蓄えたところで、日本の鉄道向きの電車を、日本の技術者の手で開発できるようになったのです。

石炭(蒸気)から電気へ

蒸気機関車の燃料には石炭が使われていました。

国のエネルギー政策により、蒸気機関車に使われていた石炭は工業発展に回すことになりました。

起伏の多さと水源の多さから、日本では水力発電が可能でした。

電力需要の増加に伴って多くの水力発電所がつくられ、1950年代までは主力の発電方法でした。

国策によって、石炭を用いる汽車に代わり、電車が鉄道の主流になっていきました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

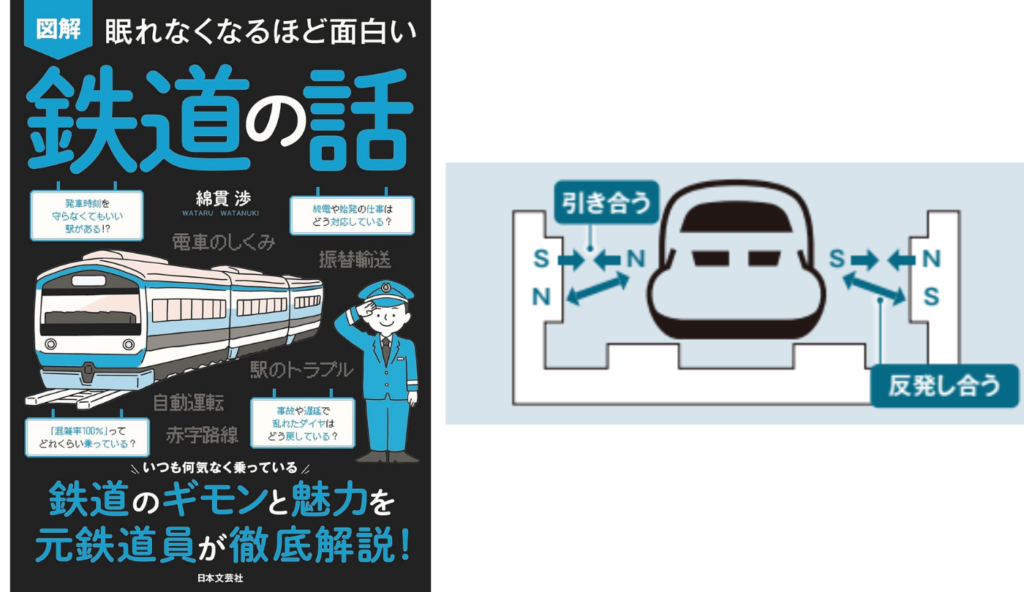

リニアモーターカーってどうやって走るの?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

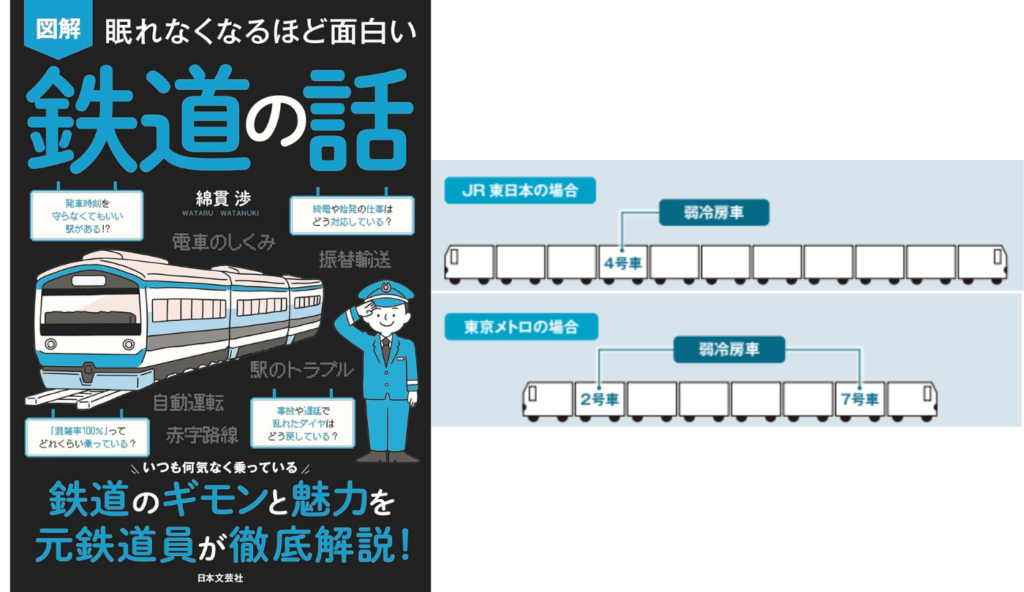

【電車の空調設備の進化】冷房・暖房・弱冷房車の仕組みとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

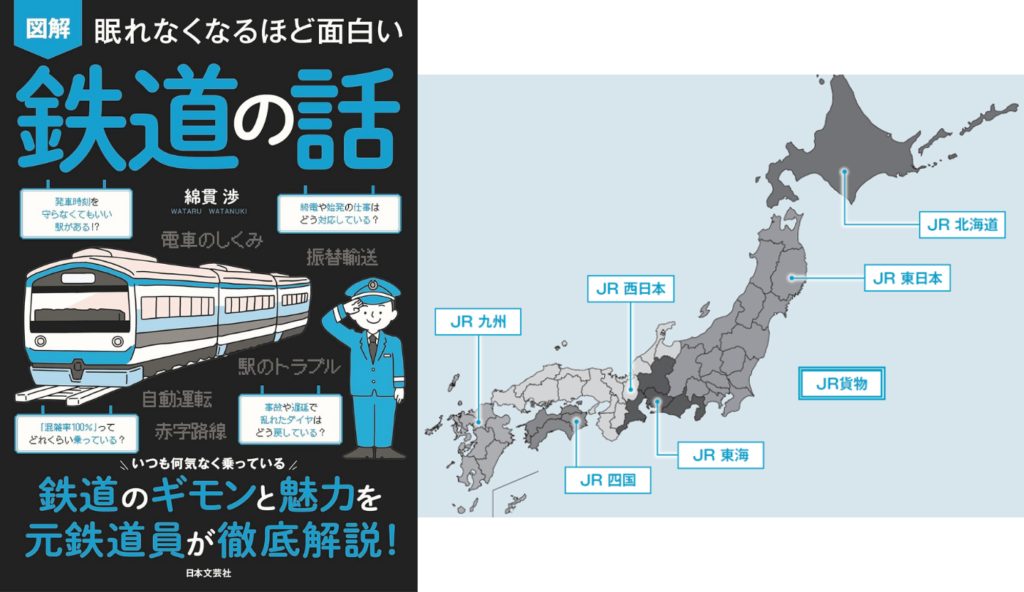

国鉄はなぜJRになったのか?37兆円赤字からの大改革ストーリー【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本で電車が進化した理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

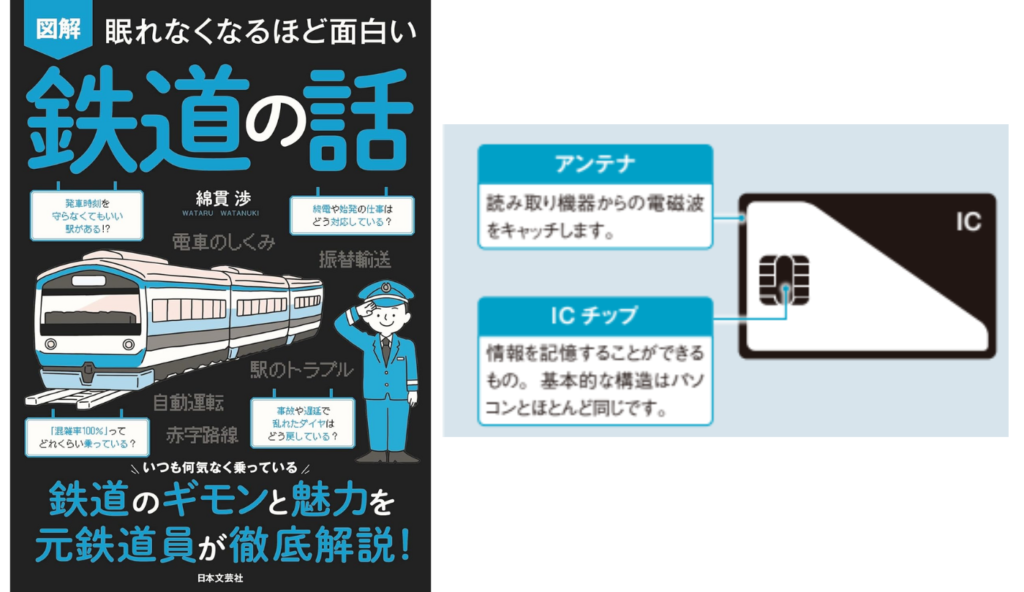

日本の技術が詰まった交通系ICカードのしくみ【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の電車史は路面電車からはじまった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

「電車」以外にも聞く「列車」などの呼び方の使い分けは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

求人情報

髪色・ネイル・服装自由なコールセンタースタッフ/年間休日120日以上/インセンティブあり

株式会社Dコネクト

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

未経験OKのフォークリフトオペレーター/要:免許/日祝休み+希望日/転勤なし/充実した福利厚生/大手物流グループのセンコー

埼玉南センコーロジ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~30万円スポンサー:求人ボックス

産直の東都生協配送ドライバー/1.5t車

東都生活協同組合

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万500円~スポンサー:求人ボックス

ゲームプログラマ

株式会社オーツー

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:年収300万円スポンサー:求人ボックス

自販機への飲料補充ルート配送ドライバー/自分らしい働き方とプライベートの充実を叶えられます

株式会社SDベンディング

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給37万2,000円~スポンサー:求人ボックス

設備管理員

二幸産業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~27万円スポンサー:求人ボックス