海藻を食べ泳ぎ回るナマケモノ「タラッソクヌス」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

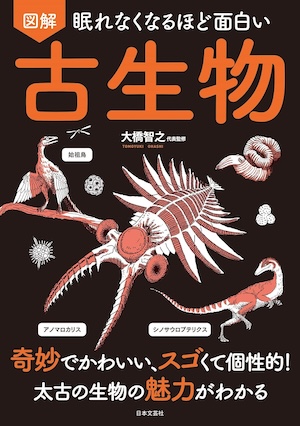

タラッソクヌス

海藻を食べ自由に泳ぎ回るナマケモノ

最初の哺乳類が誕生したのは、地球上の陸地がほぼすべて陸続きのパンゲア大陸だった時代でした。

大陸が多く分かれた新生代になると、それぞれの大陸で独自に進化した多種多様な生物が誕生するようになります。

その代表的なもののひとつが、南アメリカ大陸で独自に進化した有胎盤類(真獣類)のグループである異節類です。ナマケモノ、アリクイ、アルマジロといった現在でもこの地域固有として知られる動物たちがここに含まれます。

現在知られているナマケモノは大半が樹上で生活していますが、新生代に登場したナマケモノ類の絶滅種の多くが地上で暮らしていたことがわかっています。

巨大なナマケモノの仲間、メガテリウムがその一例です。四肢には巨大な鉤爪があり、体長6メートル、体重6トンにも達しました。長い尻尾をもっており二足歩行の可能性も指摘されていて、現生のナマケモノの姿からは想像もできない生物といえます。

その一方で、水中に進出したナマケモノもいました。タラッソクヌスです。

新生代新第三紀中新世に登場した、この水生のナマケモノは沿岸部に住み、水中の植物(海藻や海草)を食べていたと考えられています。メガテリウムと同じように長い尾があり、泳ぐのに有効でした。これは、絶滅したオオナマケモノ類に共通した特徴と考えられています。

タラッソクヌスが絶滅したのは、いまでいうパナマ地峡が誕生し、変化にともなって、この地域の海洋環境が変わったためとする説もあります。

水中住まいのナマケモノ タラッソクヌス

タラッソクヌス

新生代 新第三紀中新世

哺乳類 異節類 有毛類

ナマケモノ類

約2メートル

非常に重い骨(肋骨や手脚)で海底に沈むことが楽

泳ぐときにバランスをとった尾

海底に生えた植物を掘る長い爪

水をかくのに適した後脚や水中での姿勢維持に役立つ力強い尾など、水中生活に適した体をしていた。

最大級のナマケモノ メガテリウム

全長最大約6メートル、2本の後ろ足と尾を使って立ち上がり、高い木をひきよせ葉を食べていた。長い爪は現代のナマケモノと共通している。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話』代表監修:大橋 智之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話』

代表監修:大橋 智之

「古生物って、いったい何?」「こんなに個性的でスゴイ生物が生まれたのは、なぜ?」「史上最強の古生物は、だれ?」

素朴な疑問形式で太古に生きた古生物のキホンとディープな魅力を紹介。

地球48億年史と、恐竜を含む古生物のナゾを、最新の研究成果から解説します。

キモかわいい、宇宙生物のような太古の海の覇者、アノマロカリス、史上最大の陸上哺乳類のパラケラテリウム……。古生代、中生代、新生代のスゴくて面白い絶滅古生物約50種をリアルな復元イラスト、図版を交え、ズバリ解説。そのユニークな特徴を余すところなく伝えます。

古生物の魅力と謎が図解で楽しくわかるエンターテインメント教養本です。

この記事のCategory

オススメ記事

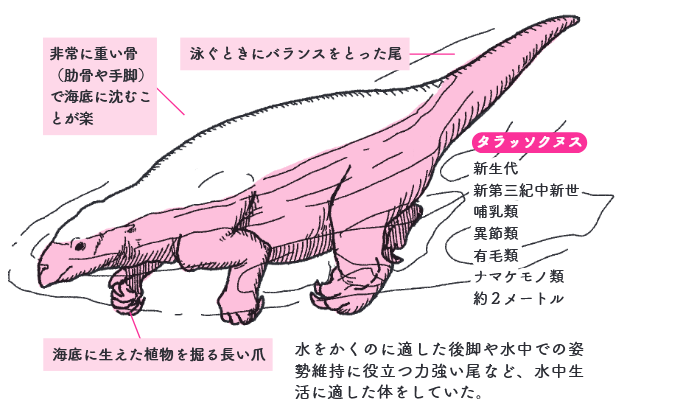

博物館で「再発見」されたむかわ竜(カムイサウルス)とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

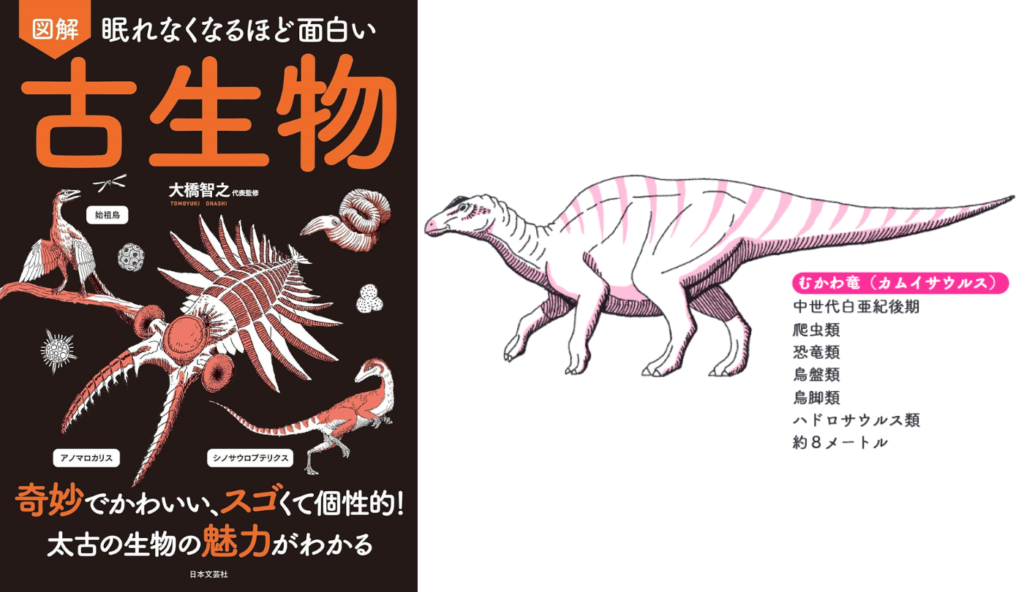

恐竜映画に登場する人気者「ステゴサウルス」の特徴とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

変わったアゴをした有袋類「ティラコスミルス」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

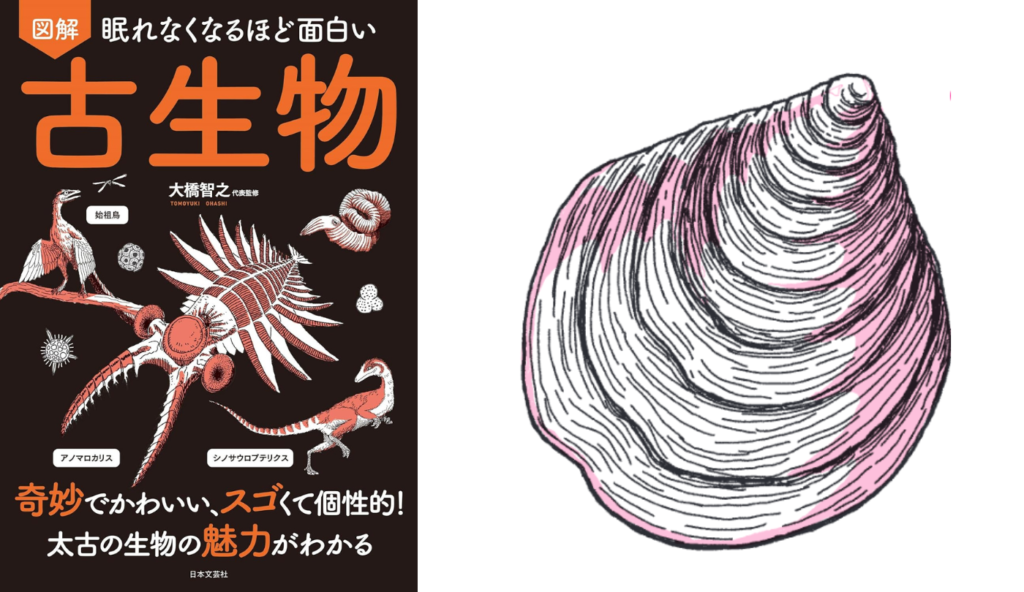

日本にいた大切な示準化石、イノセラムス・ホベツエンシスとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

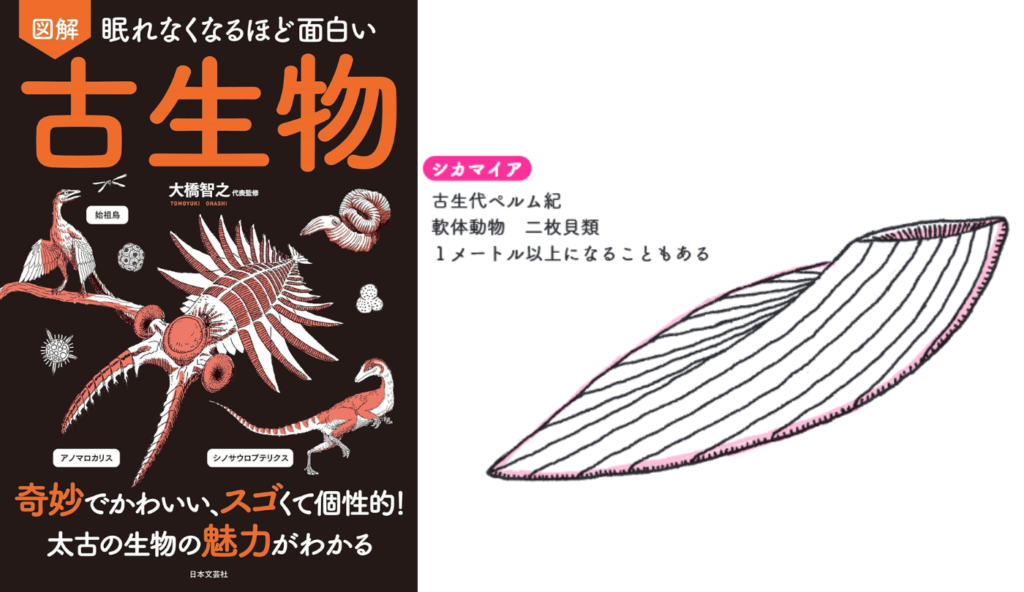

日本にもいた巨大二枚貝「シカマイア」とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

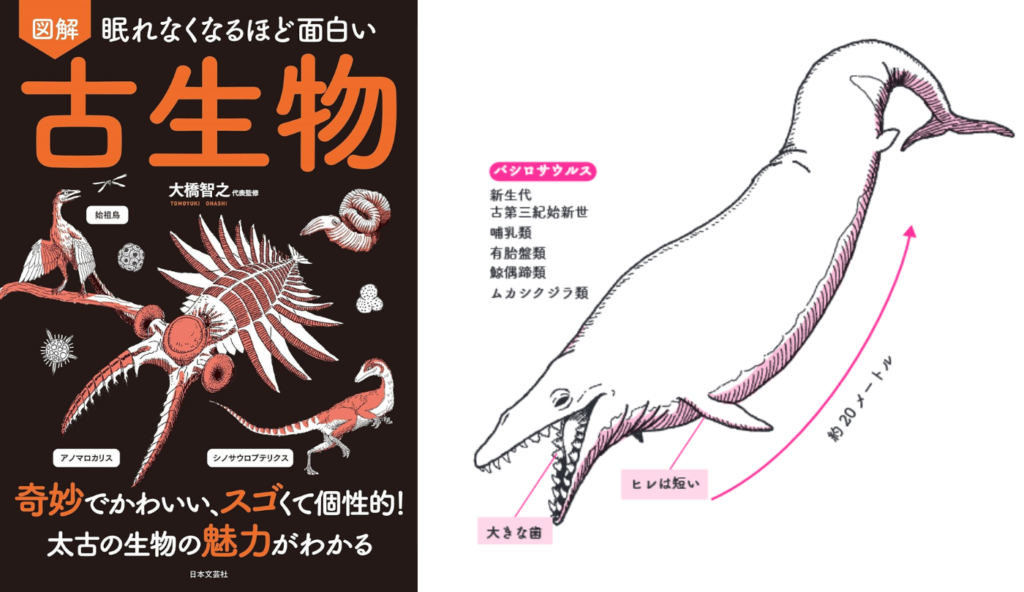

爬虫類と勘違いされた古代のクジラ「バシロサウルス」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

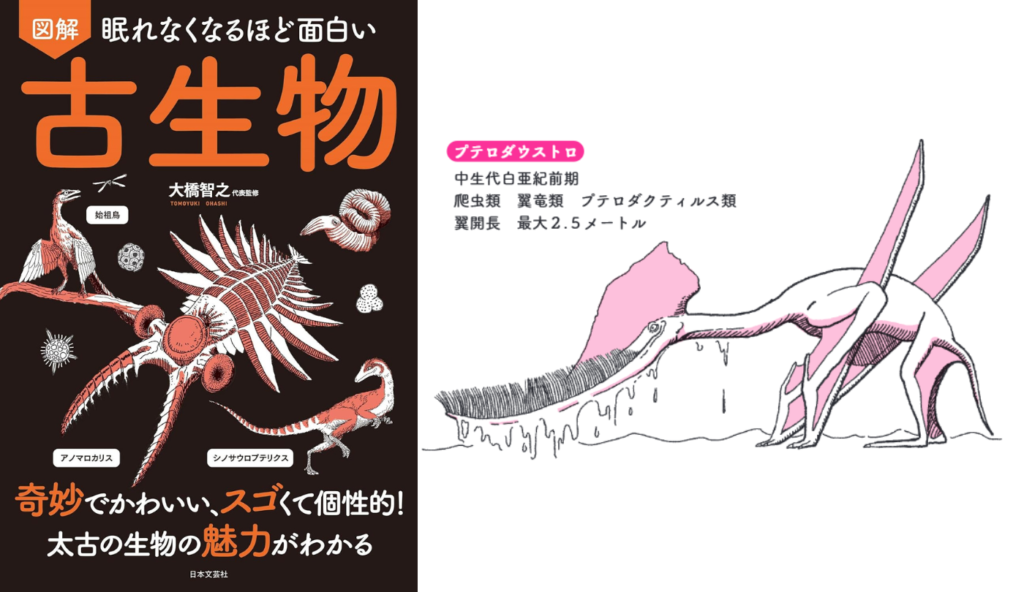

ろ過食をしていたヘンテコ翼竜、プテロダウストロとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

オスが卵を温める「オヴィラプトルオヴィラプトル」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

求人情報

ひつまぶし専門店のホール社員/頑張りは評価!完全週休2日制!充実した待遇多数

株式会社備長

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給32万62円~45万62円スポンサー:求人ボックス

金型メンテナンス作業

大陽ステンレススプリング株式会社

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:月給20万800円~スポンサー:求人ボックス

軽貨物委託ドライバー

株式会社クイーンズ

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給50万円~スポンサー:求人ボックス

ライバー事務所/ライバーのサポート事務/ライバー活動の裏方スタッフ/未経験OK

株式会社エムジー 福岡

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給21万2,000円~60万円スポンサー:求人ボックス

シェアサイクルの管理/午前か夕方からの4時間だけ/未経験大歓迎/安定の名鉄グループ

名鉄協商パーキングサービス株式会社事務所

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,200円スポンサー:求人ボックス

タクシードライバー/入社祝い金15万円支給/未経験歓迎

ABC交通株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~70万円スポンサー:求人ボックス