蝋燭(ろうそく)は何が原料でどうして燃えるの?昔はミツバチが分泌する蜜蝋が原料だった!?【図解 化学の話】

昔の蝋燭はミツバチが分泌する蜜蝋が原料だった

蝋燭の炎は古代社会にとって貴重な灯り(図1)でした。当時、蝋燭の原料となったのは、ミツバチが分泌する蜜蝋(図2)です。古代エジプト記元前14世紀後半のツタンカーメン王墓からの燭台発見、紀元前3世紀エルトリア(現イタリア)遺跡での台の絵、古代中国遺跡からの燭台出土によってわかったのが、蜜蝋を原料としたと人類の営みでした。やがて、西欧ではキリスト教が繁栄しますが、それに伴い教会の儀式では蝋燭が欠かせないものになりました。なので、教会の要請もあったのでしょう、修道院ではミツバチを飼い、蜜蝋による蝋燭づくりが日常の役務となったのです。日本に蝋燭が入ってきたのは奈良時代です。仏教とともに中国から伝来しましたが、遣唐使廃止で蝋燭が入手困難となったため、松脂から蝋燭をつくる独自の製法が開発されました。松脂蝋燭は、松脂をお湯につけて柔らかくしたあと、叩いて棒状にし、笹の葉や竹の皮を巻いたもの。農山村では明治期になるまで使われ、重宝されていたといいます。やがて、松脂蝋燭のほか、漆やウルシ科のハゼノキを原料(木蝋)とする、高価な「和蝋燭」がつくられます。江戸時代に入ると生産量は増えましたが貴重で高価な品物に変わりなく、とても庶民の日常に供するものではありませんでした。そのため、庶民が室内での灯りとして使っていたのは、イワシやサンマ、クジラの脂からつくった廉価な魚油。火皿に藺草でつくった燈芯を浸して火を点け、灯りとしたわけですが、この魚は魚臭くて煤がたくさん出る厄介なもの。臭みのない菜種油があったものの、やはり高価で庶民の日用には向かなかったのです。

では、現在の蝋燭はどんな原料を使っているのでしょう。18世紀半ばの産業革命以降、石油化学工業の発展とともに、蝋燭は石油パラフィンからつくられています。パラフィンは、炭素と水素からできた化合物です。パラフィン蝋燭は、60℃くらいで液化したあとに気化し、酸素と反応して燃焼します。そのときに淡い光を発するわけです。発熱によってロウは溶解して燃え尽きます。灯りの強さは燃えやすい芯の長さを調整して変化させるのです。蝋燭は緊急時の必需品ですが、洋蝋燭のキャンドルアロマはリラックス効果があると証明されているそうです。使い方によっては、とてもリッチな夜の友になるかもしれませんね。

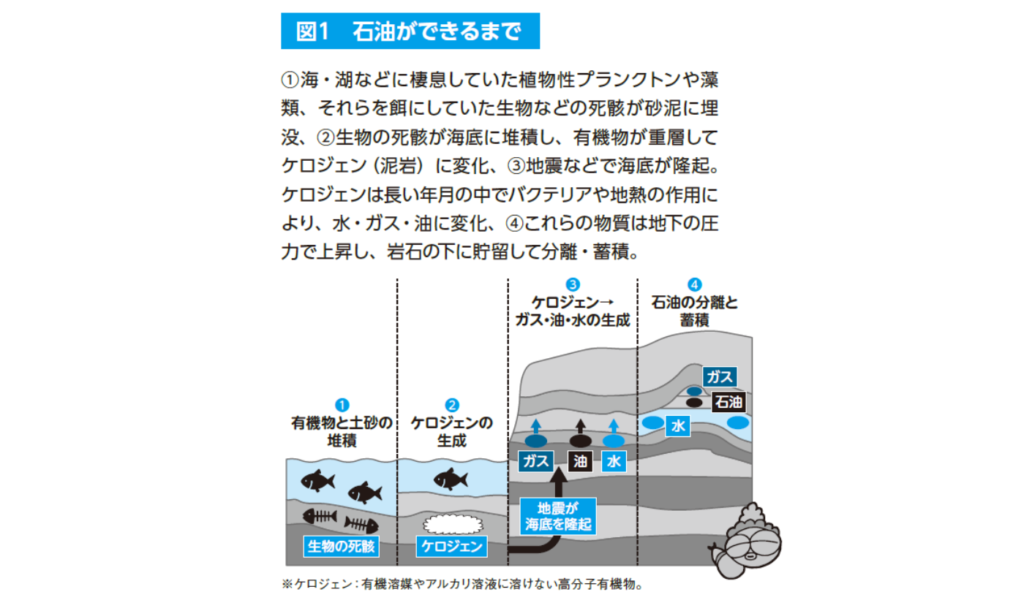

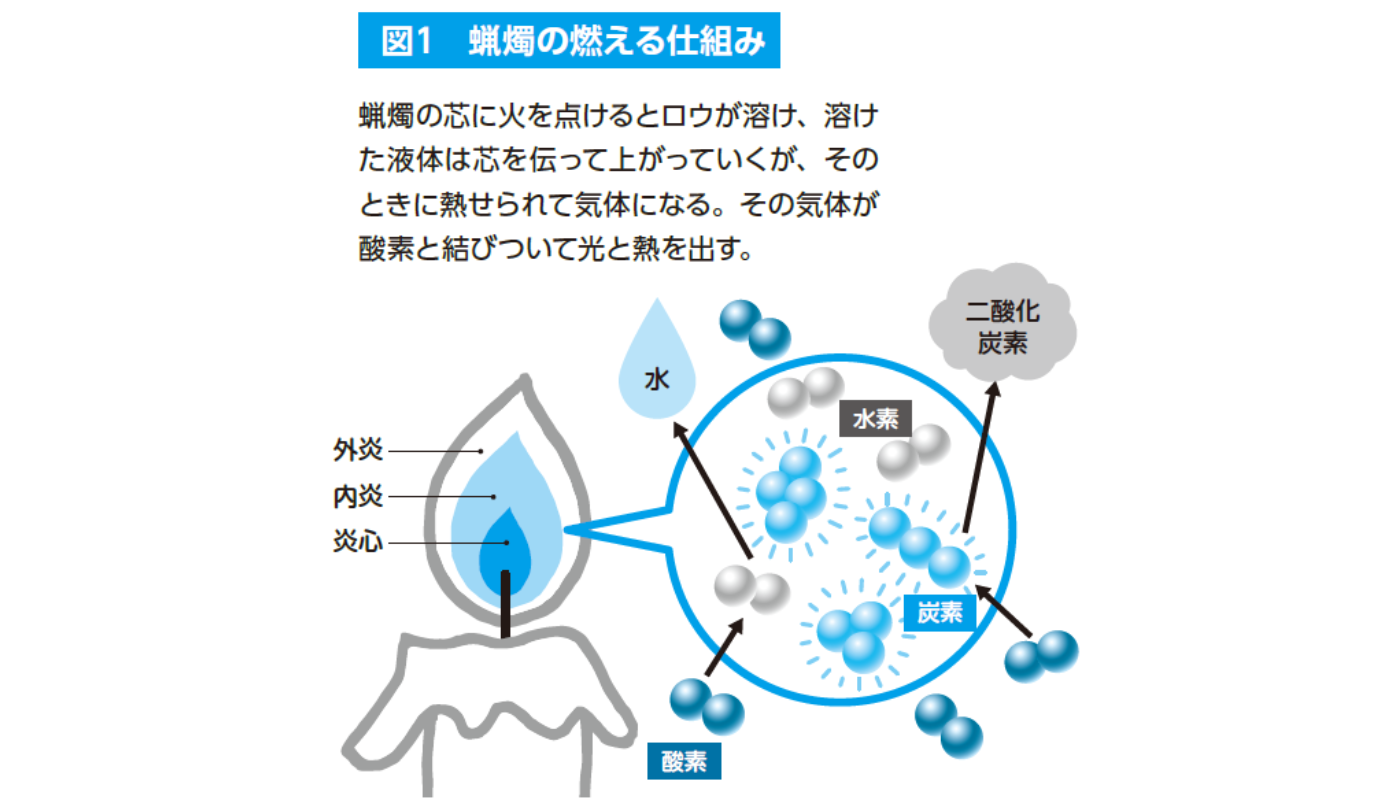

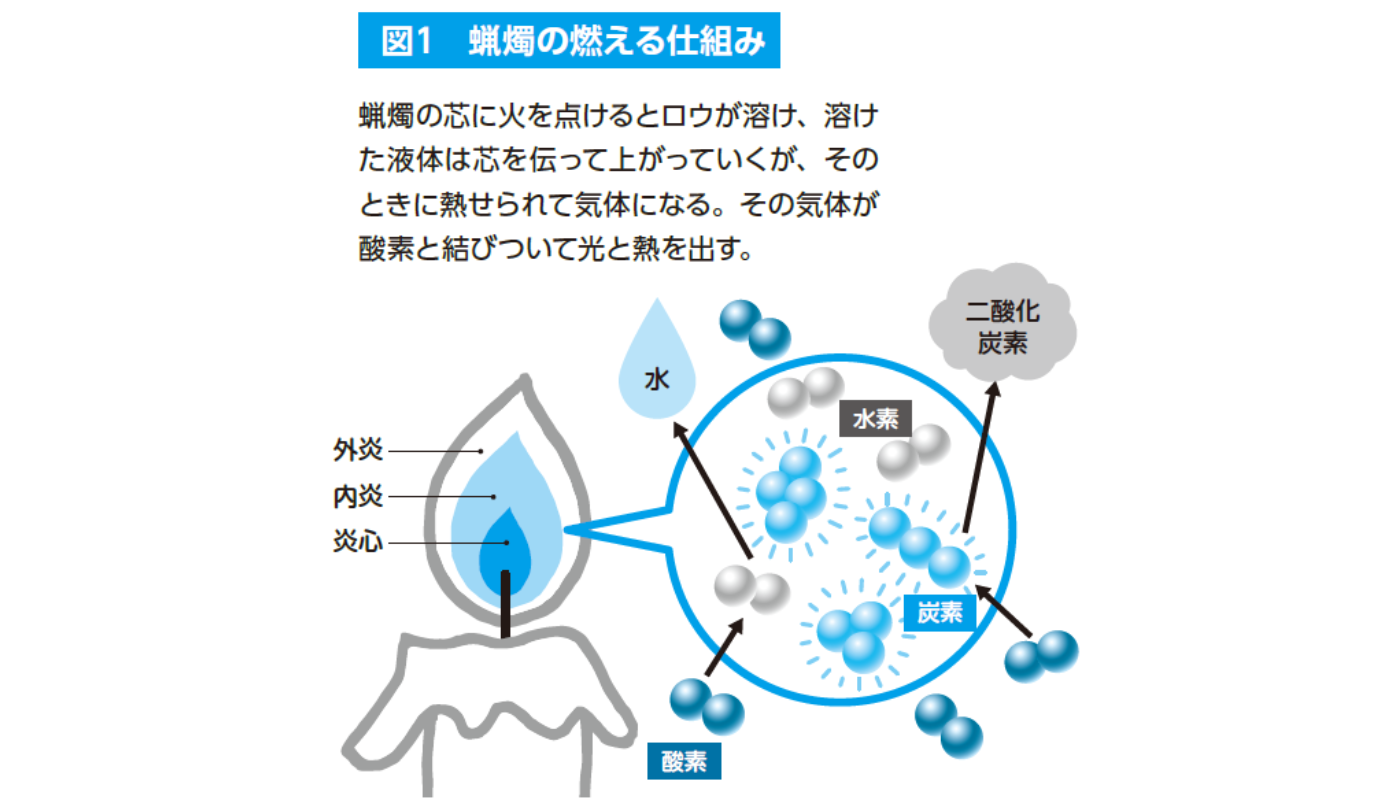

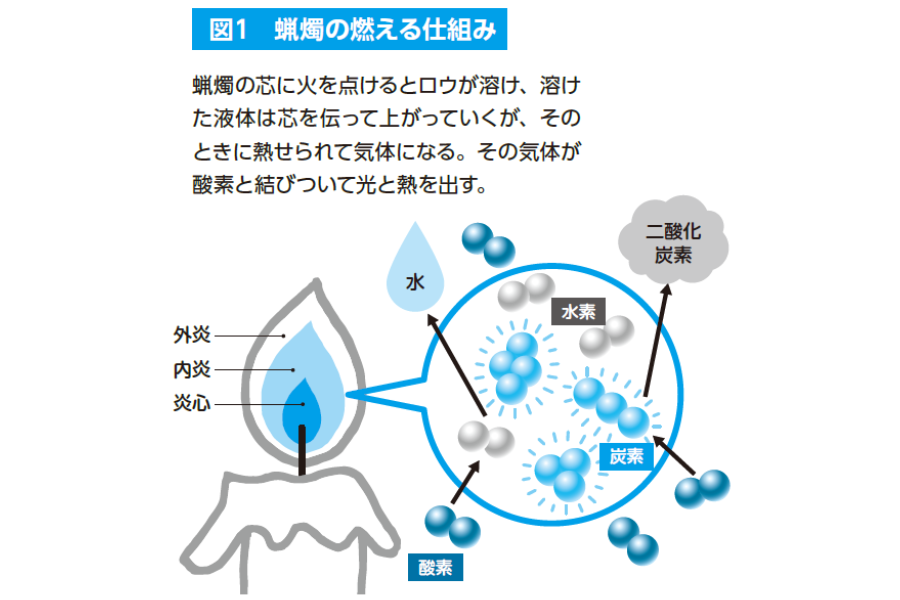

蝋燭の燃える仕組み

蝋燭の芯に火を点けるとロウが溶け、溶けた液体は芯を伝って上がっていくが、そのときに熱せられて気体になる。その気体が酸素と結びついて光と熱を出す。

蜜蝋とは

蜜蝋とはミツバチの腹部にある分泌腺から分泌するロウのこと。固めてブロック状にしたもので、ビーズ(ビース)ワックスともいう。蝋燭のほか床ワックス、クレヨン、また保湿性があるためリップクリームやハンドクリームに使用される。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 化学の話』野村 義宏・澄田 夢久

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 化学の話』

野村 義宏 監修・著/澄田 夢久 著

宇宙や地球に存在するあらゆる物質について知る学問が「化学」。人はその歴史の始めから、化学と出合うことで多くのことを学び、生活や技術を進歩・進化させてきました。ゆえに、身近な日常生活はもとより最新技術にかかわる不思議なことや疑問はすべて化学で解明できるのです。化学的な発見・発明の歴史から、生活日用品、衣食住、医学の進化までやさしく解明する1冊!

この記事のCategory

オススメ記事

セロハンテープはどうしてモノをくっつけるの?セロハンテープの開発はとても大変だった!?【図解 化学の話】

鉛筆はどうして文字が書けるの?文字が書ける仕組みとは!?【図解 化学の話】

洗剤などでよく見る「まぜるな!危険」はなぜ混ぜると危ないの?【図解 化学の話】

石鹸はどうして体の汚れを落とせるの?そもそも石鹸ってなにからできている?【図解 化学の話】

水素・燃料電池で月へ移住できる未来になる?トヨタやホンダが中心に進めている水素・燃料電池戦略とは!?【図解 化学の話】

化学の進展は半導体や電池にシリコンを利用し始めたことがきっかけ?!【図解 化学の話】