生薬と漢方薬の事典

五臓と表裏関係。漢方における六腑の働きとは?【生薬と漢方薬の事典】

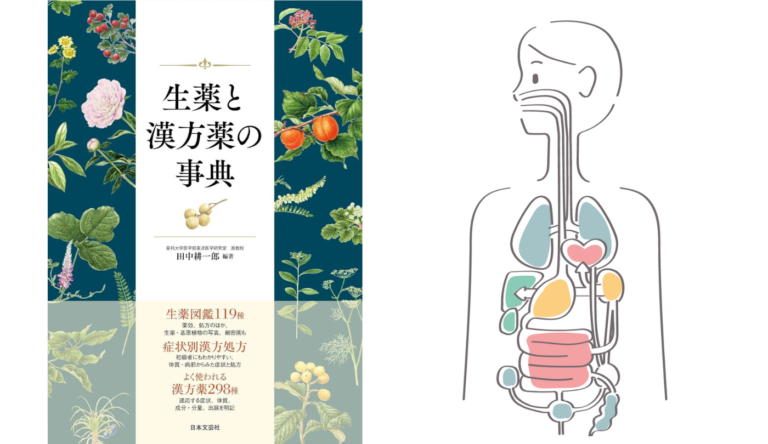

六腑とは 六腑は、五臓と表裏関係にあって、対をなす「胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦」の6つの腑です。それぞれ、中が空となっている「管」や「袋」と考えられ、口から入った飲食物を受け入れて消化吸収する、必要なものと不要なもの […]

漢方における肺と腎の役割とは?【生薬と漢方薬の事典】

【肺】呼吸をコントロールする、外邪の侵入を防ぐ 肺は、呼吸をコントロールする働きをもつ臓です。自然の大気を吸って、その中の清気を体内にとり込み、体内を巡ってきた汚れた気を外に吐き出しています。また、気・水を全身に届け、余 […]

心は「神志を主る」とされる。漢方では五臓の心と脾の役割とは?【生薬と漢方薬の事典】

【心】全身に血を送る、精神、意識をコントロールする 心の働きは、まず、血を全身に運び届けることです。これはポンプ機能で血液を全身に送り出す心臓のような働きです。血を循環させ、栄養物質を体のすみずみにまで届けます。血を生成 […]

人の様々な機能をもつ「五臓六腑」。漢方における「肝」が良い状態なのはどんなとき?【生薬と漢方薬の事典】

五臓と六腑 人の臓器を五行にあてはめたのが五臓です。また、その臓と表裏関係にあり、対になっているのが六腑で、五臓が陰、六腑が陽の性質をもっているとされています。 五臓とは 五臓とは、「肝・心・脾・肺・腎」の五つの臓のこと […]

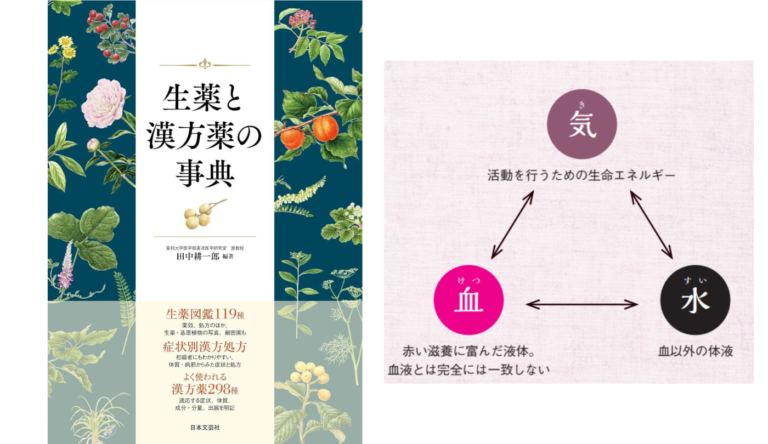

体を構成する気・血・水【生薬と漢方薬の事典】

体を構成する気・血・水 漢方では、人は体内にある「気・血・水」という3つの要素によって、生命活動を営んでいると考えます。体質にも深くかかわる気・血・水、それぞれの働きを知っておきましょう。 気・血・水とは 気・血・水は、 […]

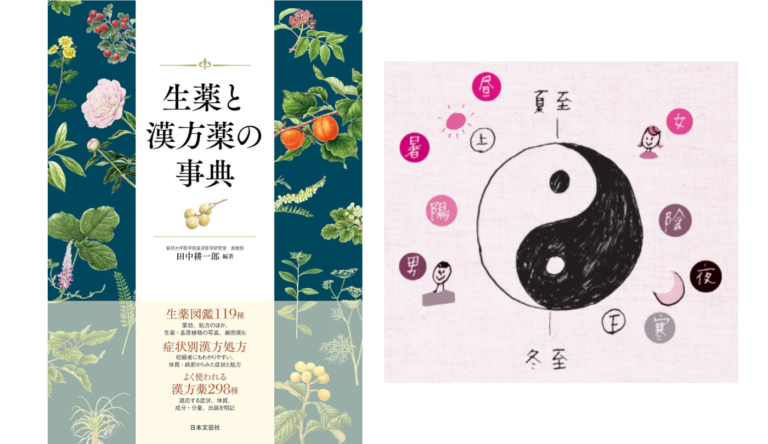

漢方理論のベースとなる「陰陽思想」とは?【生薬と漢方薬の事典】

ベースとなる「陰陽思想」 月が陰で日は陽、夜が陰で昼が陽、女が陰で男が陽というように、自然界のすべての事象には陰と陽がある、という陰陽思想は、漢方理論のベースになる考えです。陰と陽は相対的なもので、互いに相反したり、入れ […]

日本の伝統医学「漢方」。検査によって病状を発見する西洋医学との違いは?|漢方の基本【生薬と漢方薬の事典】

漢方の基本 遣隋使、遣唐使以来、日本にもたらされた中国の医学が、日本で独自に発展を遂げたのが漢方医学です。漢方薬のほか、鍼灸や食養(薬膳)なども含む医学で、漢方医学、東洋医学ともいわれています。 日本独自の医学 漢方は日 […]