欧州スーパーリーグの「仁義なき戦い」。唯一の勝者は誰か?【#2 ESLがもたらした「文明の衝突」】

サッカー界がコロナ禍に苦しむ中、今年4月に勃発した欧州スーパーリーグ問題。ビッグクラブの野望は頓挫しつつあるが、UEFAや各国のサッカー協会、抗議の声をあげたサッカーファンは、必ずしも勝利を収めたわけではない。スポーツとマネーの問題にいち早く着目し、『サッカー株式会社』や『億万長者サッカークラブ』などの書籍も手がけてきたジャーナリストの田邊雅之氏が、ESL問題の歴史的文脈と意味、そして知られざる唯一の勝者を改めて総括する。

48時間で破綻した目論見

ESLの目論見は、発表からわずか2日ほどであえなく破綻する。

当初、参戦を表明したクラブ側は強気な姿勢を打ち出していたが、大多数のファンやESLに関わっていなかったクラブ、そしてUEFAや各国協会はすぐに猛反発。スタジアムでは抗議のバナーが掲げられ、イギリスではボリス・ジョンソン首相でさえもが、ESLに反対する声明を出す。

メディアの批判も強烈だった。マンチェスター・ユナイテッドのOBで現在、解説者を務めるギャリー・ネビルは、歯に衣着せずに述べている。

「僕はグレイザー一族について沈黙を保ってきた。株式会社である以上、買収の可能性はあったし、マンチェスター・ユナイテッドであることに変わりはないからだ。僕はグレイザー一族がクラブの売上を(買収した際の)ローン返済に充てていくのも、ある程度は我慢してきた。だが(スーパーリーグ創設では)一線を越えた。やつらはハイエナだ。僕たちは団結して、このクラブや国から追い出さなければならない」

やがてチェルシーが離脱を検討し始めているという噂が現実のものになり、マンチェスター・シティがそれに続く。さらには残る4クラブも次々と翻意していく。この時点で大勢は決したと見ていい。

レアル・マドリーとバルセロナ、ユベントスは未だに撤回を表明していないが、最大派閥でありビジネスプランの軸になっていたプレミア勢の牙城が崩れれば、ESL構想そのものが骨抜きになるのは明らかだった。

なぜファンは激怒したのかという素朴な疑問

ESL発表後、特にイングランドでのファンの怒りは頂点に。マンチェスター・ユナイテッドの本拠地では抗議の横断幕が掲げられた

では、なぜファンはかくも反発したのか。このテーマも実はそれほど自明ではない。ケース毎に分けて考える必要がある。

まずESLに加盟していないクラブのファンが猛反発したのは理解できる。

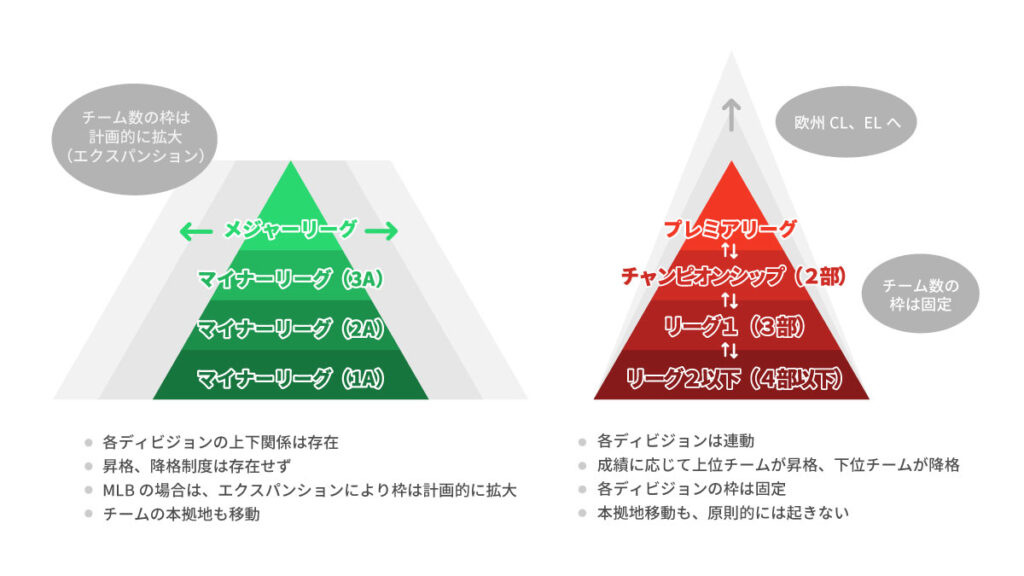

そもそも欧州のサッカー界は、ヒエラルキー構造になっている。国内リーグはいくつものディビジョンに分かれ、シーズン毎に昇格と降格を繰り返しながらトップリーグを目指し、さらにはそこで上位に入ったクラブが、欧州の大会に参加できる仕組みが採用されてきた。CL(チャンピオンズリーグ)やEL(ヨーロッパリーグ)への出場そのものが、一つの栄誉とされてきた所持だ。

ところが、強豪クラブが独自にリーグを設立して身内で覇を競い合う、しかもUEFAが主催する現行のCLには参加しないとなると、各国のリーグも意義を失ってしまうことになる。1シーズンかけて栄冠を手にしても、欧州王者を決める大会へのドアが閉ざされているのであれば、自分たちが身を投じているリーグ戦は「下々の戦い」だと言われているのと同じになるからだ。

日本がW杯に参加できなくなる日

ちょっとピンとこない人は、W杯を連想してみるといいかもしれない。

W杯は過去21回開催されたが、優勝を経験したのは欧州と南米8カ国に限られる。準優勝まで枠を広げても、決勝までたどりついたチームは15しか存在しない。奇しくもこれは今回、ESLが想定した基本的な枠組みと同じである(創設12クラブ+参加予定の3クラブ)。

このような現状を踏まえて、たとえば15カ国の協会が、独自に世界一を決める大会を設立する。アジアや北中米、アフリカの国々が地区予選を行い、FIFAが主催するW杯を目指すのは構わないが、自分たちは独自にトーナメントを行うと発表したら何が起きるだろうか? 日本のサッカーファンは、渋谷のスクランブル交差点どころか全国津々浦々で荒れ狂うだろう。今回、ESLにお声がかからなかったクラブのファンのようにである。

それに比べれば、ESL参戦によって懐が潤うクラブのファンは、反発する理由が少しわかりにくい。現にレアル・マドリーやバルセロナに関しては、ファンの抗議運動がほとんど見られていない。

だがイングランドでは、いずれのクラブもファンの強烈な批判にさらされた。それは独断専行で物事を決めようとするオーナーへの不信感も去りながら、イングランドのクラブとしてのアイデンティティーや欧州サッカー界の枠組みそのものが崩壊し、アメリカ型のシステムに組み入れられてしまうことを由としなかったからに他ならない。

降格昇格が存在しないアメリカの制度

ESLでは、創設12クラブが毎年確実に参加できる方式が想定されていた。これはアメリカの4大スポーツの発想にきわめて近い。

たとえばメジャーリーグは、アメリカプロ球界の頂点に君臨する組織である。その下にはマイナーリーグと呼ばれる組織があるが、厳密な意味でピラミッド構造にはなっていない。

たしかに選手はマイナーリーグを経て、メジャーにステップアップしていくことができる。成績が悪ければ、逆にマイナーリーグに落とされる危険もある。

だがチームに関しては、メジャーリーグで最下位になっても3Aに落ちることはないし、3Aで優勝してもメジャーリーグの仲間入りを果たすことはない。降格や昇格という制度そのものが存在しないからだ。これはMLS(メジャーリーグサッカー)も同様である。

降格や昇格の制度は、「空き枠」を競い合う発想と不可分に結びついている。

イングランドのサッカー界ならば、チャンピオンシップ(2部) のチームは、プレミアリーグの20の枠に食い込むべく、1シーズンかけて戦いを繰り広げていく。各ディビジョンの枠が固定されている以上、実力で参戦権を勝ち取らなければならない。

だがアメリカの場合は、狭い枠を巡る戦いが存在しないどころか、逆に枠が計画的に拡大(エクスパンション)され、新たなフランチャイズチームが設けられてきた。欧州のサッカーファンが、チームの昇格や降格を巡って毎シーズン一喜一憂するように、アメリカの4大スポーツのファンは、次にチームが新設されるのはどこの都市になるのかを、数年おきに固唾をのんで見守ってきたのである。

MLSは4大スポーツには入らないが、やはりエクスパンションが採用されている。かつてMLSを盛り上げるためにレアル・マドリーからロサンゼルス・ギャラクシーに招かれたデイビッド・ベッカムが、2018年に共同オーナーとしてインテル・マイアミを設立。2020年からMLS参戦を果たしたケースなどは、非常にわかりやすい好例の一つだ。

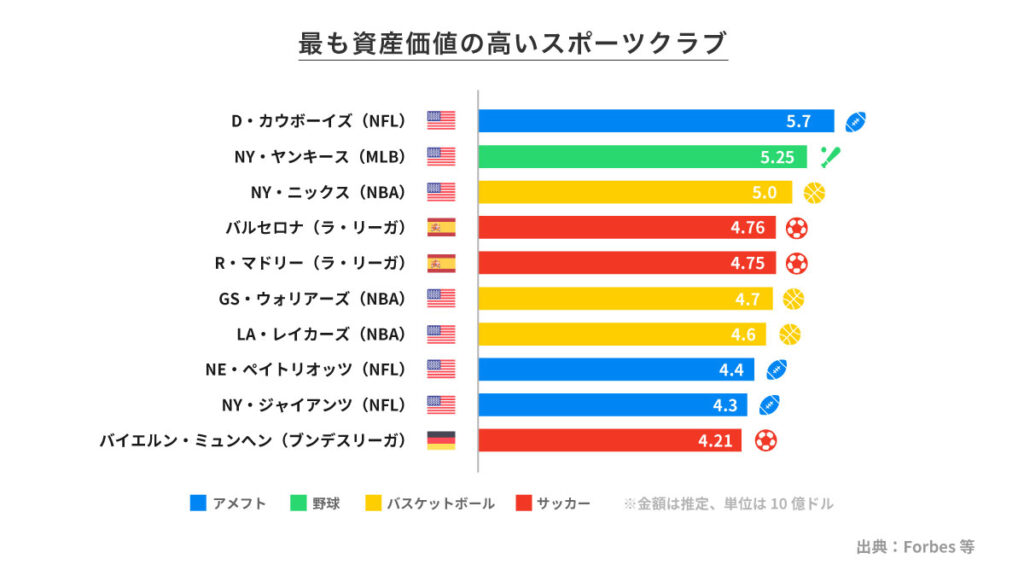

スポーツ界の頂点に君臨するダラス・カウボーイズ

「アメリカズ・チーム」として全国規模のファンベースを確立するNFLダラス・カウボーイズ

アメリカのスポーツでは、クラブが本拠地を移転することも起きてきた。

代表的な例としては、NFLのロサンゼルス・ラムズなどが挙げられるだろう。もともとラムズはオハイオ州で創設されたが、新たなファンと市場を開拓していくためにカリフォルニア州、ミズーリ州へと本拠地を転々とし、再びカリフォルニア州に復帰。さらにはカリフォルニア州の中でも、本拠地を移転して現在に至っている。

アメリカの4大スポーツには、チームの強さや成績が必ずしもビジネスの成功に直結していないという特徴もある。欧州サッカー界は、強豪チームがスター選手をかき集めてさらに強くなり、ピッチ上でもビジネスでも、より大きな成功を収めるという強者の理論で動いてきた。

一方、アメリカでは戦力の偏りを防ぐべく、たとえば選手をドラフトで指名する際には、成績が下位のチームに優先権が与えられるような措置が運営側によって講じられてきた。だが、このような施策はビジネスにおける均衡をもたらすには至っていない。むしろ彼の地では、成績の良し悪しに業績が左右されないビジネスモデルが発達してきた。

代表格はダラス・カウボーイズだ。同チームが全盛を誇ったのは1990年代中盤までで、以降は20年以上もスーパーボウルに駒を進めることすらできていない。

しかしカウボーイズは、世界で最も羽振りのいいNFLにおいて、ビジネスの分野で頂点に立っている。「アメリカズ・チーム(アメリカを代表するチーム)」と呼ばれるような全国規模のファンベースを確立し、巧みなマーケティングを通じてブランドを維持してきたからだ。

スポーツが先か、ビジネスが先か

世界のスポーツ界において、アメリカの存在感は大きい

降格や昇格制度の不在、リーグ側やオーナーの思惑によって転々としていく本拠地、そして試合の結果が収益性と必ずしも一致しない構造。

これらの特徴が究極的に意味するのは、アメリカのスポーツにおけるビジネス色の強さだ。試合の結果を「想定の範囲内」に収めようとする発想だと表現してもいい。

誤解を避けるために断っておくと、むろんアメリカのスポーツにも幾多の波乱や番狂わせ、ドラマは多く存在してきた。それなくしてはスポーツがスポーツでなくなってしまう。

だが欧州サッカー界で時々起きる「サプライズ」、たとえば近年のCLで言えば、優勝候補のマンチェスター・シティがリヨンに敗退するといったような、真の波乱や番狂わせは忌避されてきた。それはビジネスプランとしてのチーム経営が破綻することを意味するからだ。

欧州のスポーツビジネスが、まずスポーツありきで後にビジネスの要素が加わったのに対して、アメリカのスポーツビジネスは、最初からショービズやマーケティングありきで発展してきたとされる所以だろう。

原理的に否定できないアメリカの流儀

ただし、これはどちらが良い、悪いという問題ではない。社会の成り立ちが違うように、もともとの発想が違うからだ。リバプールの名将ユルゲン・クロップは、2年前にドイツの『キッカー』誌に対して、こんなコメントを残している。

「レアル・マドリーとリバプールが10年続けて対戦するような枠組みを、どうして作らなければならないのか。誰がそんなものを毎年見たがるのか?」

だがアメリカ人のクラブオーナー連中は、こう言って反論するだろう。

「我々は投資を回収しなければならない。それに何より、有名な選手が揃ったビッグチームの対戦こそ、ファンが見たがるもののはずだ」

また、市場経済の原理に則る限り、アメリカの流儀を原理的に否定することはできない。

そもそもスポーツをビジネスとして成立させようとするならば、マーケティングを行い、独自のプランを練り、チームに投資を行い、利益を回収していこうとするのは当然だ。

檜舞台に立てる権利をあらかじめ確保し、得体の知れぬ伏兵に邪魔をされるようなリスクを最小限に止めようとするのも十分にうなずける。それこそがESLの骨子でもあった。

書き手:田邊 雅之

学生時代から『Number』をはじめとして様々な雑誌・書籍でフリーランスライターとして活動を始めた後、2000年から同誌編集部に所属。ライター、翻訳家、編集者として多数の記事を手掛ける。W杯南アフリカ大会の後に再びフリーランスとして独立。スポーツを中心に、執筆・編集活動を行う。

初出=「HALF TIMEマガジン」2021/06/10記事

スポーツビジネス専門メディア「HALF TIMEマガジン」では、スポーツのビジネス・社会活動に関する独自のインタビュー、国内外の最新ニュース、識者のコラムをお届けしています

この記事のCategory

オススメ記事

Jクラブの「地元ファン」をどのように定量化して捉えるか?【データで語ろう#1】

J福島ユナイテッドの調査から考える、ファンの「構造化」【データで語ろう#2】

日本ラグビーフットボール協会、ヒト・コミュニケーションズとのスポンサー契約を締結

【スポーツを仕事に】「アナウンサーからプロ野球球団広報」Part②

GLOBAL WORKのアダストリアはなぜ茨城ロボッツのスポンサーになったのか!?

スポーツ庁で働く忰田氏がオーストラリア留学で見えた日本のスポーツ業界の課題とは?

スポーツ庁で働く忰田氏がスポーツ産業を活性化させたいと思い留学した場所とは!?

スポーツ業界は“特別”ではない!他業種と業務内容は変わらない!

求人情報

人材コーディネーター/20代活躍中/シフト制/社宅完備

ワンダーグループ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万2,000円~スポンサー:求人ボックス

飲食・小売の管理職経験を活かすホテル運営/月給30万〜/年間休日121日/早期キャリアアップ可能

株式会社イシン・ホテルズ・マネジメント

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~60万円スポンサー:求人ボックス

有名店舗の建具工事/専門性の高いオーダーメイドの建具の仕事/業務経験「0」OK/正社員採用

有限会社カネコ建装

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給36万円~スポンサー:求人ボックス

コンビニへのルート配送ドライバー

株式会社HI-LINE 常温大阪北センター

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~40万円スポンサー:求人ボックス

地域限定総合職/「⾷に関わる仕事で社会に貢献したい」方は必見!新卒募集

一冨士フードサービス株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員 / 新卒・インターン給与:月給24万3,000円~スポンサー:求人ボックス

廃棄物回収ドライバ

竹下産業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万4,000円~スポンサー:求人ボックス