健康

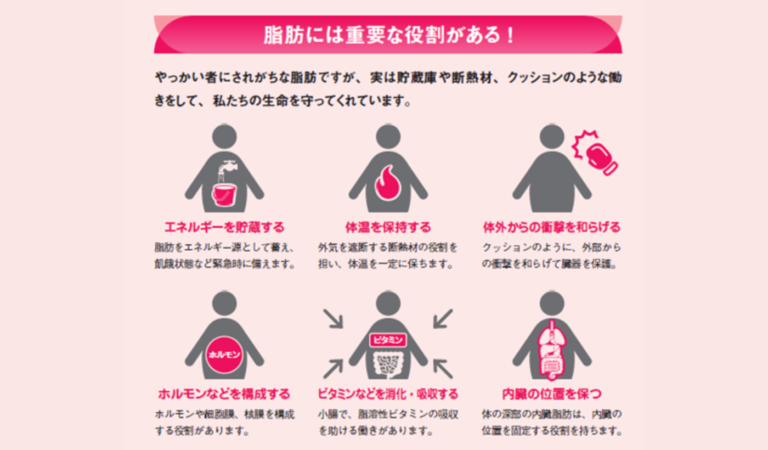

そもそもなぜ「脂肪」は存在しているのか?脂肪自体は決して悪いものではない理由とは?【図解 内臓脂肪がごっそり落ちる食事術】

体脂肪は人体を守る重要な働きをする そもそも肥満とはどのような状態を指すのでしょうか。肥満を一言でいうと、「脂肪が必要以上に蓄積された状態」です。食べすぎや運動不足といった生活習慣の乱れなどによって脂肪が過剰に増えると、 […]

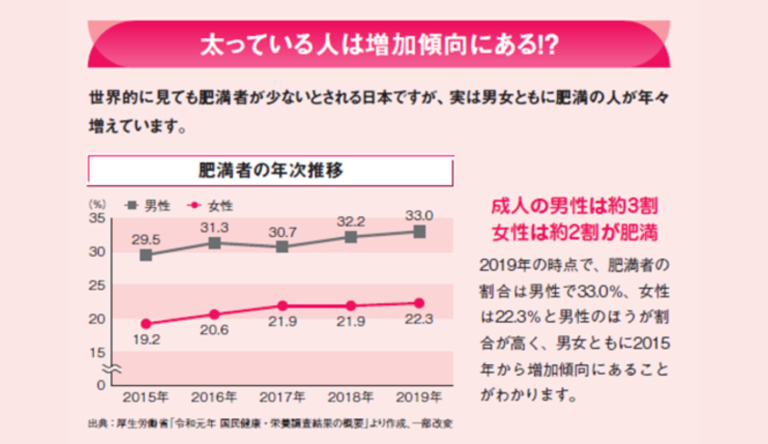

40代~50代の男性の40%近くが肥満状!内臓脂肪をため込んでいる人が増加していくのはどうして?【図解 内臓脂肪がごっそり落ちる食事術】

太っている人は増加傾向にある!? 年齢を重ねるにつれて体型の変化や体重が気になるけれど、効果的な解決手段がなかなか見つからない……。そんな悩みを抱えている人が少なくないことを、あるデータが示しています。 厚生労働省が20 […]

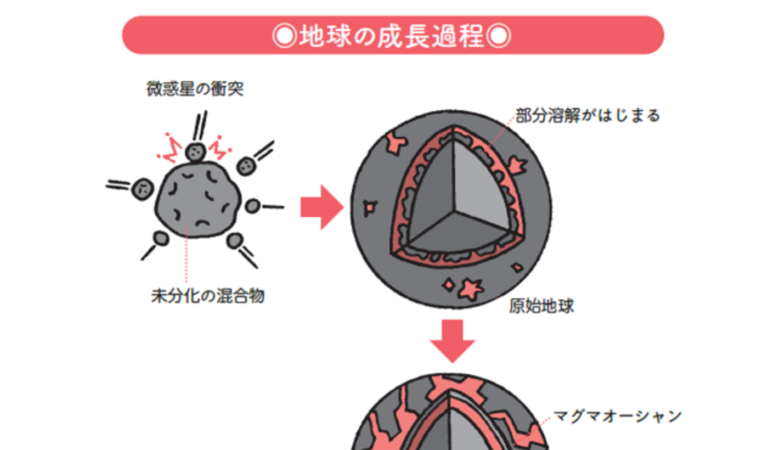

私たちが住む地球はどうやってできた?面白い衝突と合体の繰り返しの過程とは?【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話】

地球は微惑星の衝突でできた? 地球生成のストーリーは、およそ46億年前、若い原始太陽の周囲にガスとちりからなる原始惑星系円盤が広がり、そのなかの微惑星同士が衝突・合体することからはじまります。微惑星が衝突・合体して大きく […]

最強のダイエット方法!知っておくべき内臓脂肪が落ちる驚異の4つのプログラムとは?【図解 内臓脂肪がごっそり落ちる食事術】

『肥満治療の名医が教える 図解 内臓脂肪がごっそり落ちる食事術』はこんな人におすすめ! ・健康的に痩せる方法を知りたい! ・痩せるメカニズムについて知っておきたい! ・内臓脂肪を落とせる食事を知りたい! 以上の方には「図 […]

健康や暮らしを脅かすストレスには要注意!実害は何のプラスにもなり得ない理由とは?【図解 ストレスの話】

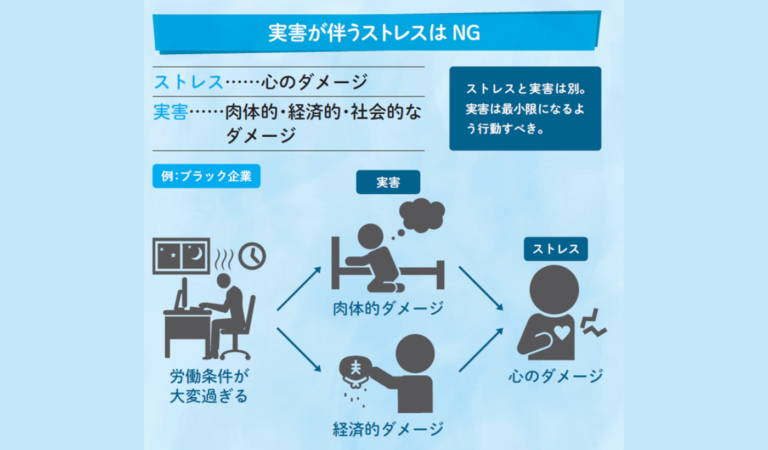

実害が伴うストレスはNG ストレスを味方につけるには「ストレスは良いもの」と考えることが大切です。しかし、自分の身の回りで起こる困難のすべてが良いストレスになるとは限りません。 なぜならストレスと「実害」とは全く別物だか […]

ダイエットオフの時には必要な栄養素で体を満そう!おすすめのメニューとは?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

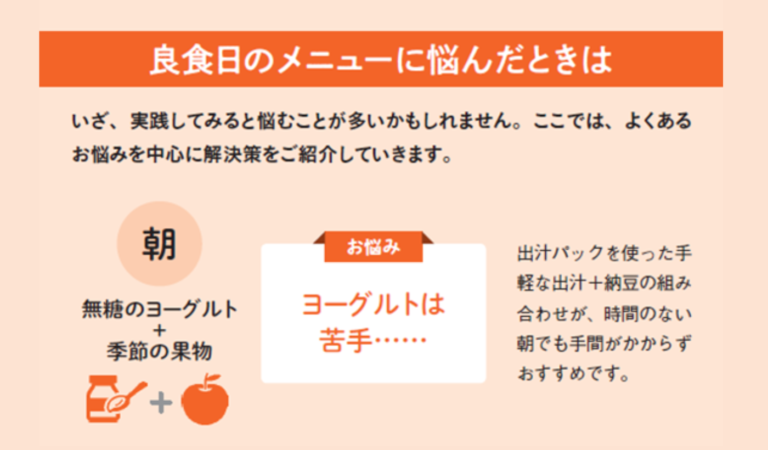

こぶし2つ分の食事量って? 「良食日」は、不食によってオンになった肪燃焼スイッチが再びオフにならないよう、べるものに気をつけながら、どんどん脂肪を燃やしていく期間です。 また、やせるのに重要な良食日ですが、同時にずぼら断 […]

頭痛の7割は緊張性頭痛!首や肩・頭の筋肉などが緊張して痛まないように意識したい首の骨の位置とは?【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】

頭痛癖は、頭と首のつなぎ目の意識にある!【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】 頭痛には、緊張性頭痛、偏頭痛、群発頭痛があります。頭痛の7割は緊張性と言われているため、緊張性頭痛についてお話していきます […]

緊張や不安を否定しないことが良い結果に!ストレスを力に変えるコツとは?【図解 ストレスの話】

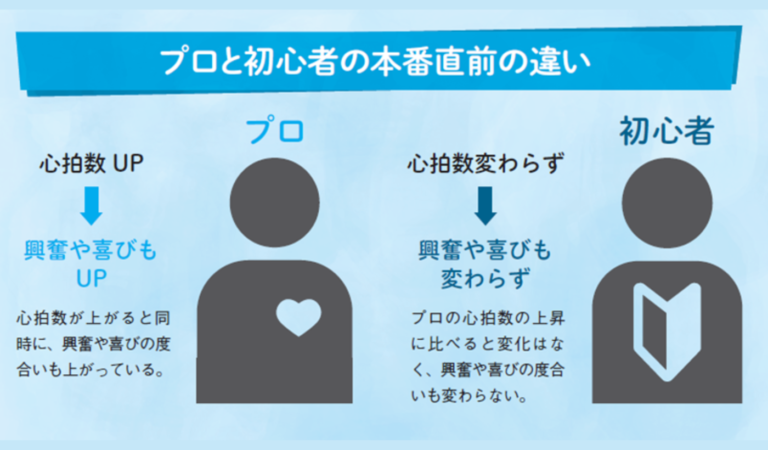

プロと初心者の本番直前の違い 勝敗を左右する重要な局面にも冷静に臨み、きっちりとチャンスをものにする一流アスリートたち。常に結果を求められる彼らはストレスとどう向き合っているのでしょうか。 ニューオリンズ大学では初心者と […]

食べ過ぎは厳禁!食事の量はこぶし2つ分までにすべき理由とは?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

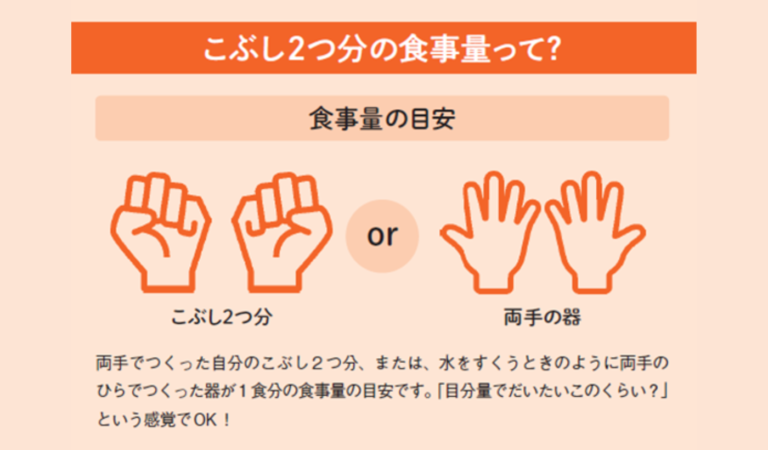

こぶし2つ分の食事量って? 「こぶし2つ分ってどれくらい?」。これは僕が今までで、一番聞かれた質問かもしれません。先にも述べたように、胃の大きさは両手のこぶしほど。水をすくうときのように両手で器をつくり、その中に収まる程 […]

いわゆる四十肩、 五十肩と呼ばれる痛みは、負荷の積み重ね!肩の負担を減らす、ちょっとした工夫とは?【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】

肩の負担を減らすには、肩甲骨への意識を【疲れない!痛めない!体の使い方ビフォー・アフター手帖】 肩関節周辺は、日常生活での負荷の積み重ねで傷めやすい箇所です。いわゆる四十肩、五十肩と呼ばれる現象も、負荷の積み重ねで発症す […]

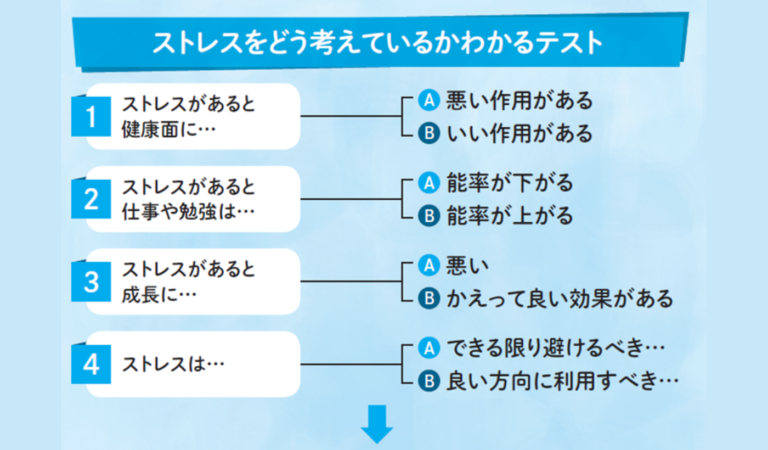

成功している人間ほどストレスを肯定的にとらえている理由とは?【図解 ストレスの話】

「ストレスは悪」と考える人は健康リスク大 「ストレスは悪ではない」ことを裏づける調査結果が1998年にアメリカで報告されています。ストレスに対する考え方と死亡リスクの関係を調べたところ、スタンフォード大学の研究では、「強 […]

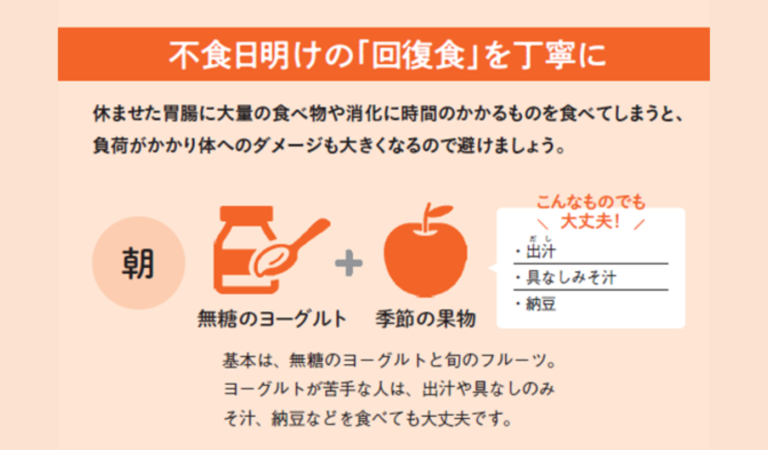

断食中の不食日のあとには何を食べるのがいいの?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

不食日明けの「回復食」を丁寧に 不食日を終えて、良食日が始まる日の朝と昼の食事を「回復食」と呼びます。ずぼら断食は、すべてをきっちりやり抜くことを求めていませんが、回復食だけは慎重かつ厳密にとお願いしています。というのも […]