建築

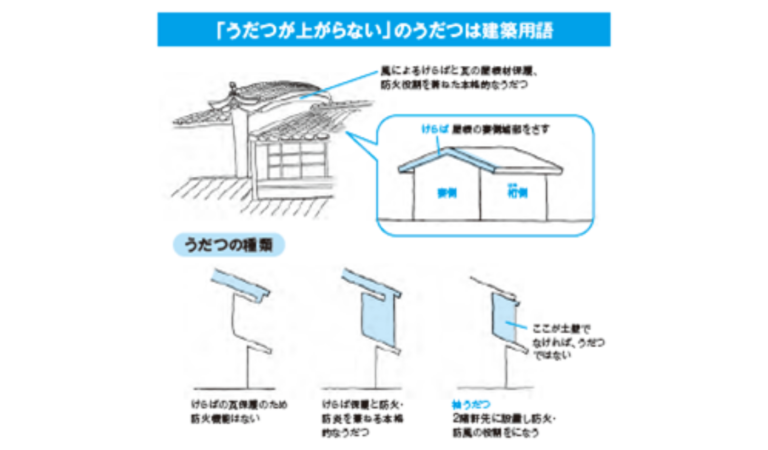

「うだつが上がらない」の「うだつ」は建築用語?意味・使い方・由来とは?【建築の話】

「うだつが上がらない」の「うだつ」は建築用語? 「うだつが上がらない」の由来とは? 屋根材を押える備えが防火にかわったわけ 「うだつの上がらない人だ」という言葉を聞いたことがあるでしょう。うだつは漢字で「卯建」と書き、日 […]

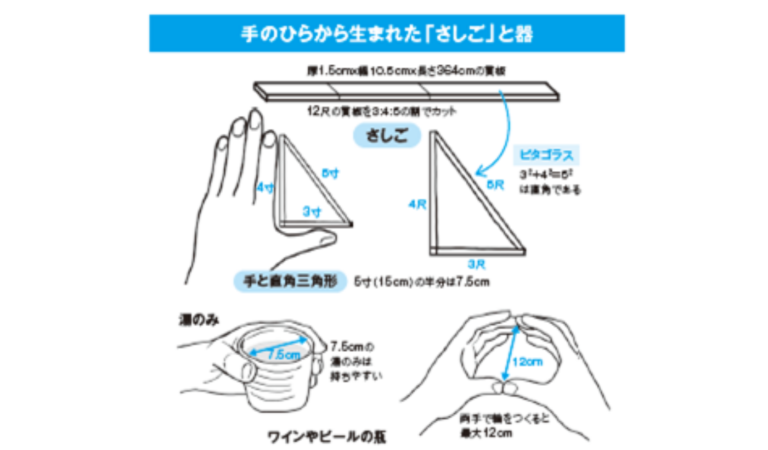

昔の人はどうやって長さを測った?手のひらでつくれるピタゴラスの定理【建築の話】

手のひらの直角三角形が文化をつくった 直角は建築の基礎となるものです。直角が定まらなければ、襖はきちんと閉まりません。壁につけた棚は傾き、丸いものを床に置けば動き出してしまうでしょう。 手のひらで直角を知る方法があります […]

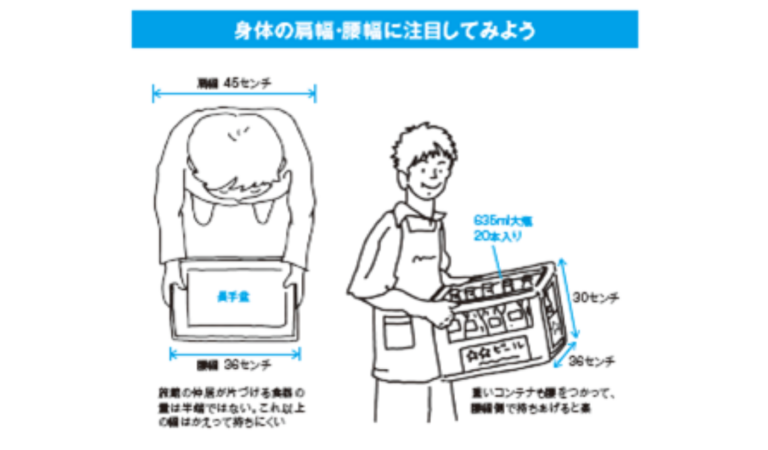

お膳や座席の幅が36cmなのはなぜ?「腰」にまつわる先人たちの知恵【建築の話】

重い物は腰幅に合わせると持ちやすい 「腰で持つ」という表現を聞いたことがありますか?重い荷物を持つときは腕ではなく腰の力を利用するという意味で、こうすると身体の負担を小さくできるのです。 実は、このことが住まいや道具のサ […]

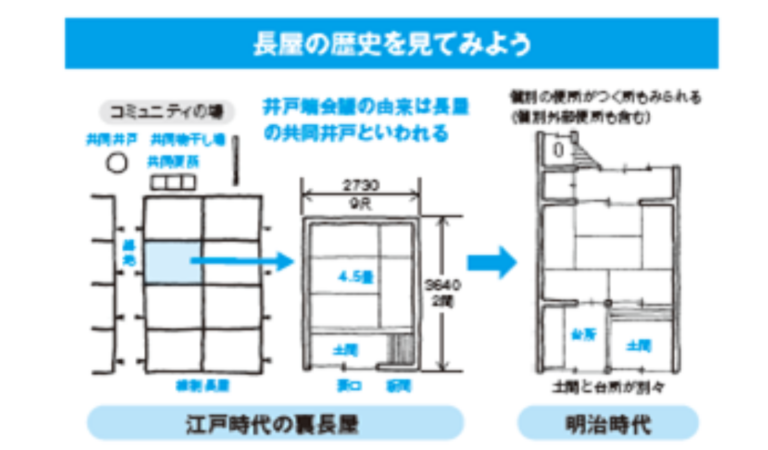

日本流の建築が面白い!日本独特の「アパート」の面白い構造とは?【建築の話】

個人宅が連なっているのが長屋 長屋と聞いて、江戸時代の町人や職人が住んだ昔のアパートだと思っている人もいるかもしれませんが、実は長屋とアパートは別物です。アパートは玄関、廊下などを共用していますが、長屋は共用せず、各住戸 […]

神社やお寺で部屋によって高さが違う面白い理由とは?【建築の話】

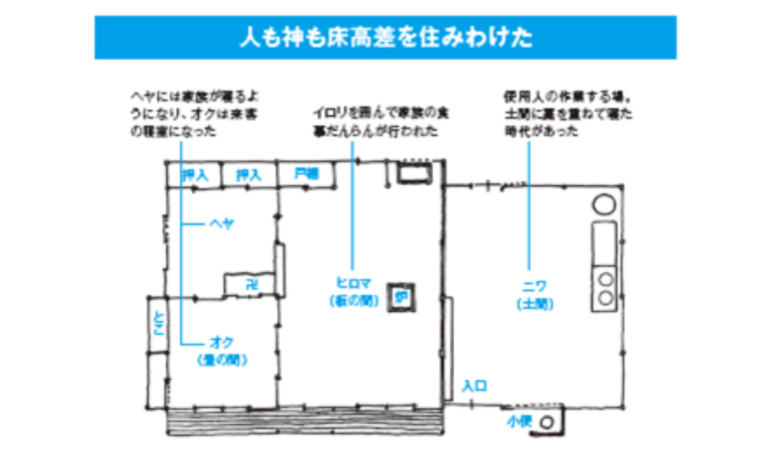

床の高さで人と神仏の位がわかる 建物の床が平らなのは万国共通です。人類はもともと四足歩行でしたから、直立した今も岩場や斜面を歩くのは得意ではありません。だからこそ人間はフラットな道をつくり、フラットな面を重ねた階段を考え […]

あなたが住んでいる「サラリーマン住宅」のルーツは武士の家ってほんと?【建築の話】

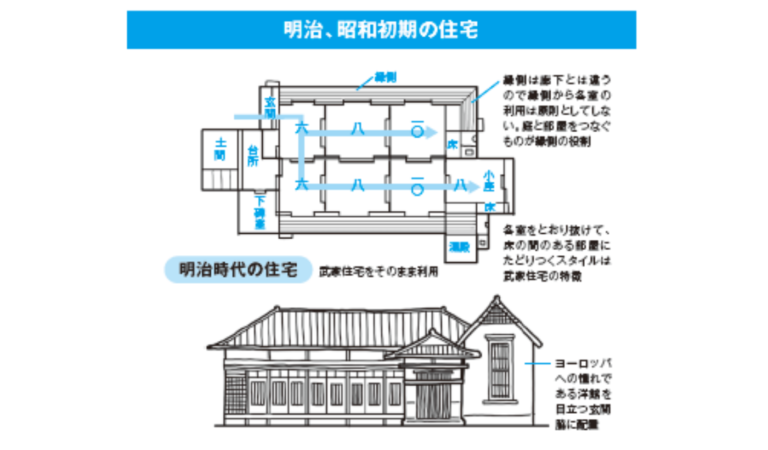

今日の住宅には武家屋敷の格式が残っている サラリーマンという存在が日本にうまれたのは、明治時代です。彼らはそれまでなかった新しい市民層でした。毎日職場に通勤するライフスタイルに、職場(店や仕事場)と住居が一体になった町家 […]

侍は序列が命!武士の住まいから見える日本の建築の面白い話【建築の話】

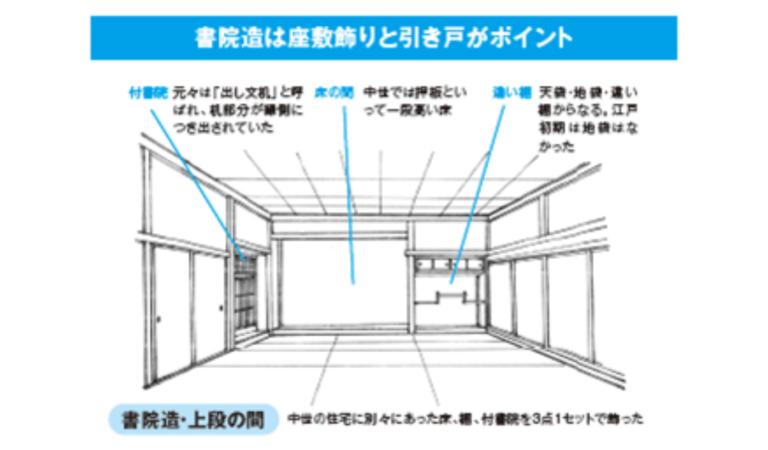

主従関係を視覚化した書院造 近世、江戸時代に成立した武士の住まいを書院造と呼びます。戦いを本業とする武士にとって、何より重要なのは主従関係でした。その考え方は建築にも反映されています。 まず最優先されたのは、主人の威光を […]

今とどれ程違う?平安貴族のおもしろい家屋のつくり方【建築の話】

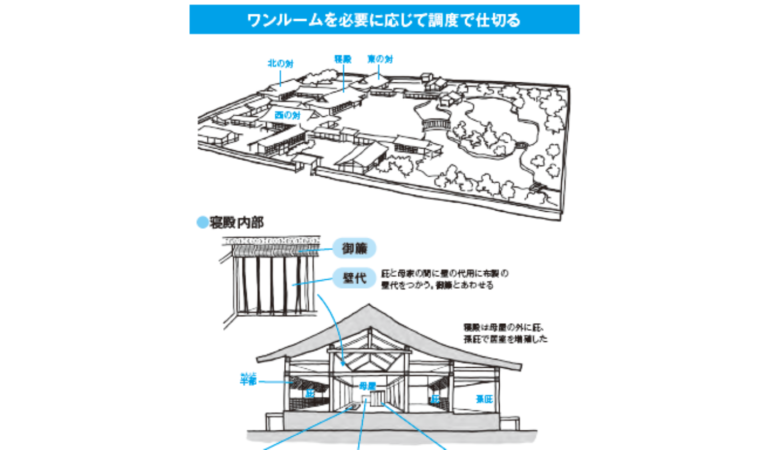

家具をつかって空間をつくりかえる 平安時代の貴族が暮らした住まいを寝殿造といいます。中心にある寝殿は、広いワンルームに塗籠という寝室をセットにした建物です。同じようなワンルームの対屋を三方に配置し、コの字型に回り廊下でつ […]

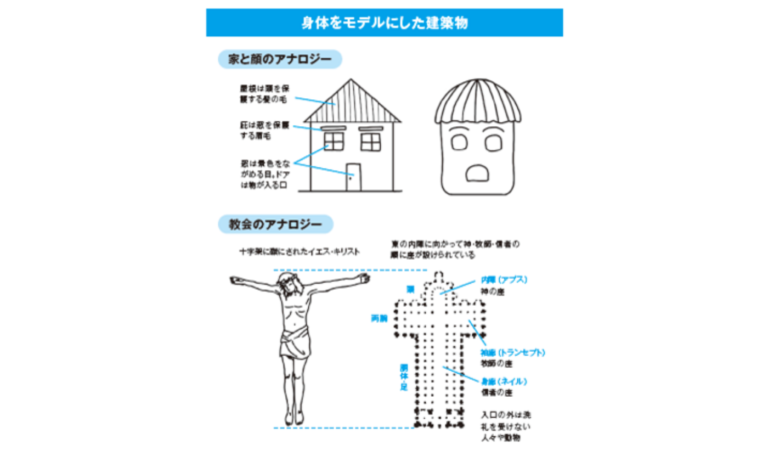

世界中のさまざまな建築は「人間の身体」をモデルにしてつくられている!?【建築の話】

身体がもっとも身近なモデル 子どもたちの描く家の絵には共通点があります。多くの子が四角い箱に三角の屋根、左右に窓をつけ、その間にドアを描くのです。この絵は人間の顔に似ています。しかも窓は外を見る目、庇は眉毛のように窓を保 […]

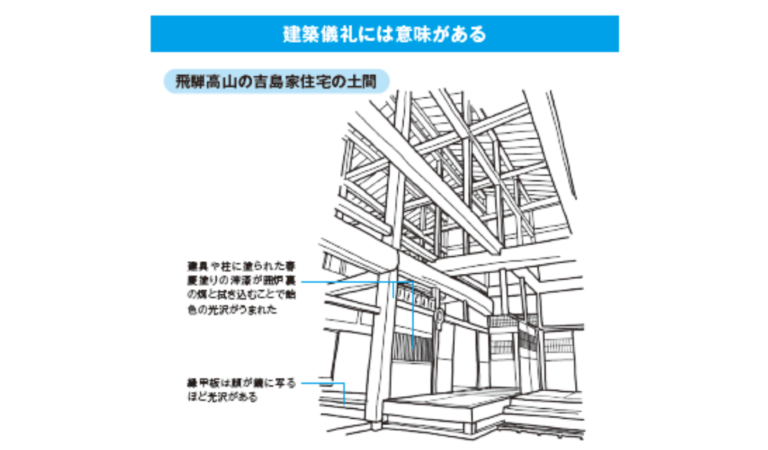

建築物は「完成」ではなく「竣工」というはなぜ?「建物は住み続けることで完成する」という日本的考え方【建築の話】

メ建築儀礼には意味がある 「竣工」とは、建築工事が終わったことを意味する言葉です。だったら完成と同じではないかと思うかもしれませんが、それは違います。建物は住み続けることで完成に近づいていくと考える文化が、日本にはあるか […]

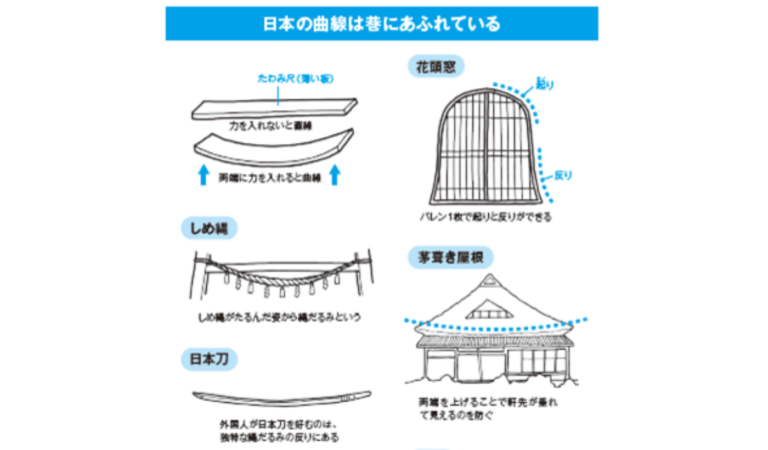

知れば知るほど面白い日本と西洋の建築の違い!日本の建物の美しい曲線とは?【建築の話】

メラニン色素と人類の進化による環境の変化 日本と西欧では曲線が違うといったら驚くかもしれません。たとえば熊本城の石垣の稜線は下にさがるほど曲がりが強くなっています。お寺の屋根もよく見ると、上と下で反り具合が違っていること […]

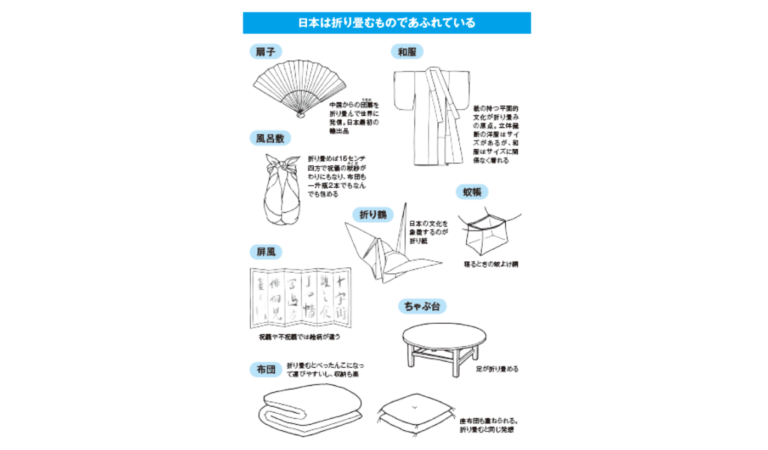

日本の家が狭いのには理由があった!古来より根付く「畳む」という文化とは?【建築の話】

「畳む」文化に潜む日本のライフスタイル 日本人の生活には、「畳む」ものがたくさんあります。家具はちゃぶ台、座卓、衣桁(衣類をかける道具)、屏風など、寝具も布団です。ほかにも和服、蚊帳(蚊よけの網)、風呂敷、提灯、扇子など […]