仏教

吉凶の前兆!?「縁起」という言葉の本当の意味とは?【図解 日本のしきたり】

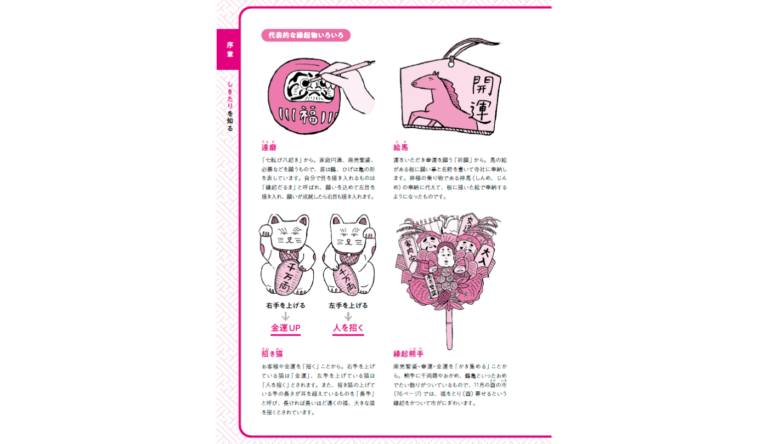

いくらでもかついじゃう!?縁起のしきたり 朝、お茶を淹れて茶柱がたったら「おっ、今日は朝から縁起がいいな」となり、玄関を出るときにつまずいたら「なんだか縁起が悪いなぁ」と思うことがあるかもしれません。また、試合の前には必 […]

縁起最高のラッキーデー! 「八十八夜」に行うべきこととは?

末広がりの縁起のよい数字が重なる八十八夜 八十八夜は立春から数えて(立春を1日目として)88日目のことで、節分やお彼岸などと同じ雑節のひとつです。童謡『茶摘み』で「夏も近づく八十八夜~♪」と歌われるように、八十八夜の3 […]

十三詣りとは?意味・時期・法輪寺の作法を解説!知恵と記憶力を授かる13歳の節目【日本のしきたり】

知恵と福徳の菩薩を参る十三詣り 数え年で13歳に成長した子どもが旧暦の3月13日(新暦4月13日)に、虚空蔵菩薩を祀るお寺にお参りする通過儀礼のしきたりです。参拝することで知恵と福徳を授けてもらえることから「知恵参り」 […]

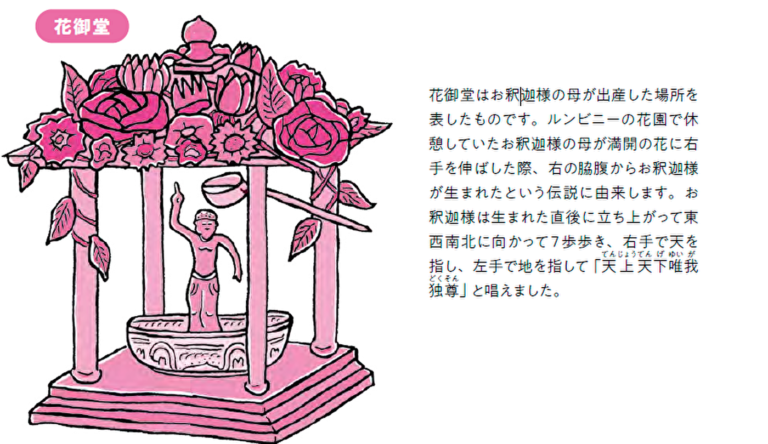

健康運がアップする!4月8日に行われるお釈迦様のしきたりとは?

別名「花祭り」とも呼ばれるお釈迦様の誕生日。 4月8日は仏教の開祖であるお釈迦様がお生まれになった日とされ、各寺院では「灌仏会」「浴仏会」または「仏生会」と呼ばれる行事が行なわれます。一般にはお寺の「花祭り」として親しま […]

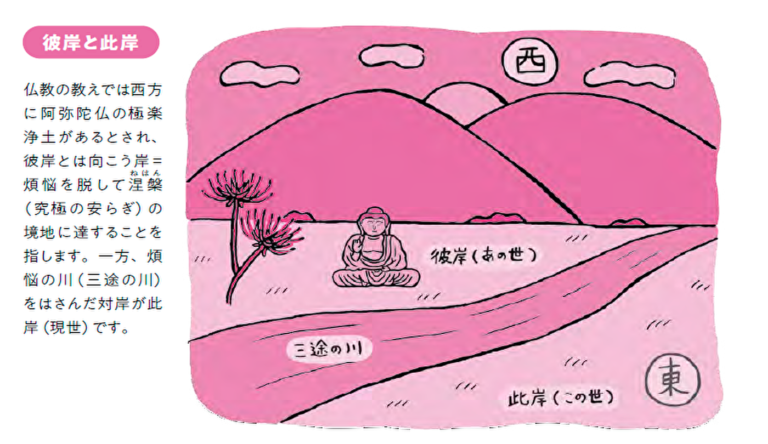

日本独自のしきたり「春のお彼岸」地域ごとの参り方とは?

日本独自のしきたりで、春分の日を中日とした前後3日の7日間のこと。 「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、春のお彼岸は春分の日をはさんだ1週間で、まさに季節の変わり目にあたります。そもそも「彼岸」とは、インドの […]

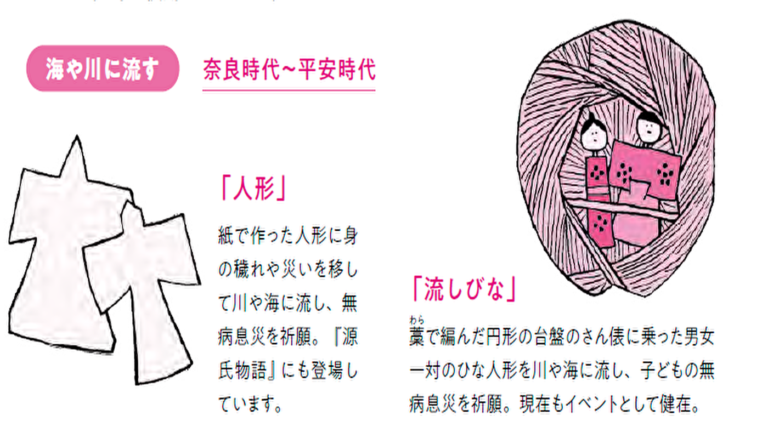

ひなまつりは女の子の幸せを願う行事ではなかった?由来となる風習とは?

優雅な女の子のお祭りも、起源はなんと厄払いだった! 女の子の健やかな成長と幸福を願い、ひな人形を飾り、白酒や菱餅、ハマグリの吸い物やちらし寿司などの縁起物の膳で祝います。このひなまつり、もともとは「上巳の節句」と呼ばれる […]

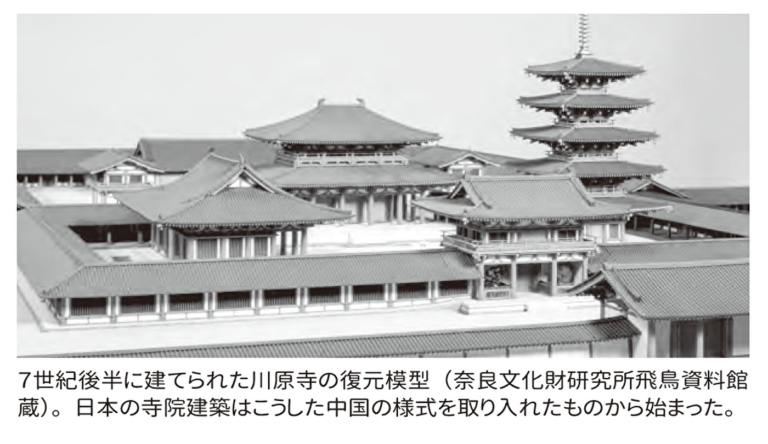

土間から畳敷きへ!日本流の寺院の建築法とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

寺院にも生活感を取り入れるのが日本流 日本に仏教が伝えられた当初、寺院は中国の建築を範として建てられた。礎石の上に朱に塗られた柱が立ち、屋根には瓦が葺かれた。今ではごく当たり前の寺院風景だが、当時は宮殿でさえ掘っ立て柱に […]

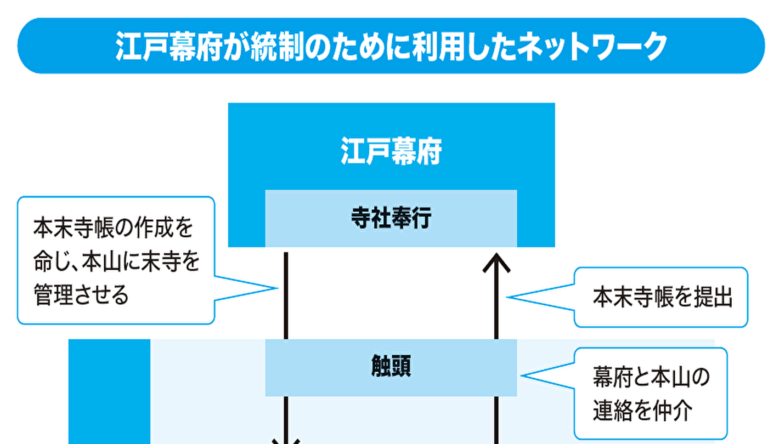

全国に数十万もある寺院を見張るために江戸幕府が行ったこととは?

幕府が仕事を減らそうとしたから 大きな寺院で修行を積んだ僧が、そこで学んだことを伝えようと地方に寺院を建てた場合、大寺院に対してその寺院のことを末寺と呼びます。また、末寺に対して大寺院は本山となります。末寺からさらに末寺 […]

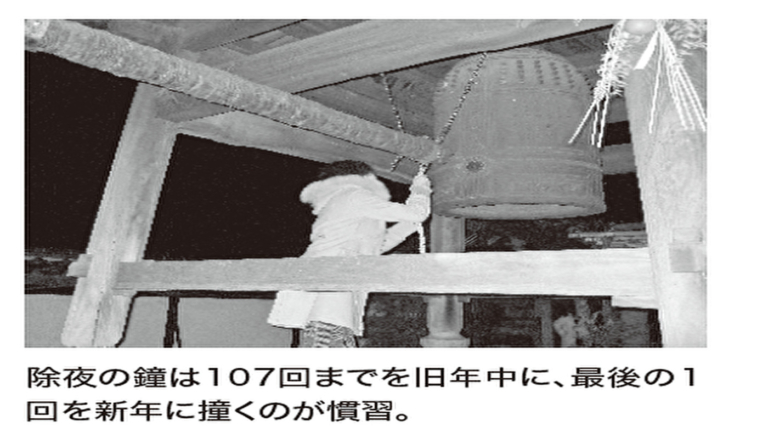

煩悩の数は108個というけれどなぜ108個なの?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

人生は四苦八苦だから 毎年の大晦日の夜、各地の寺院で撞かれる除夜の鐘。この音が聞こえてくると、いよいよ今年も終わりだなという気持ちになります(近年は騒音問題などから鐘が撞けない寺院も多いようですが、幸いなことに筆者の家は […]

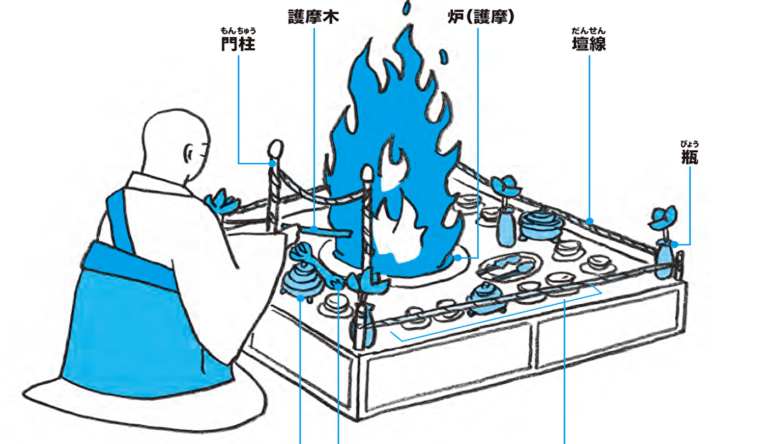

どうして護摩行はキャンプファイヤーのように火を燃やすの?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

煩悩を焼き尽くすため 護摩行をご覧になったことはあるでしょうか。堂の中に1.5メートル四方ほどの壇が造ってあって、真言〈*〉という呪文を唱えながらその中央にある炉で小さな角材(護摩木)を燃やすのです。 時には炎が高く燃え […]

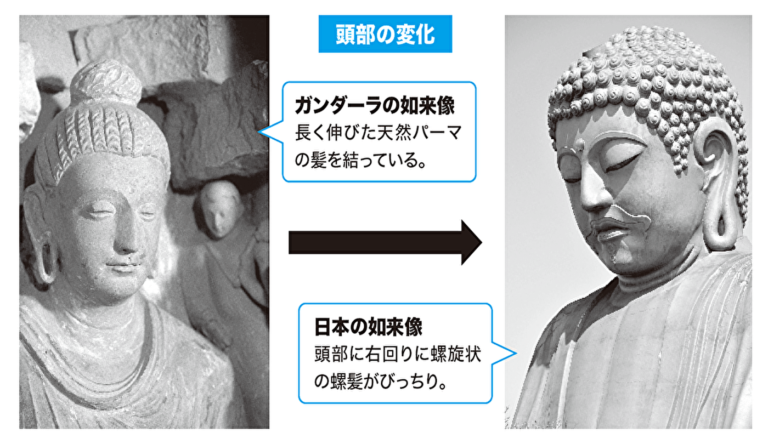

如来がパンチパーマのような独特な髪形をしている理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

もとは天パーを結ったものだった 釈迦如来や阿弥陀如来といった如来の像の頭部を見ると、鏡餅のように二段重ねになっていて、しかも小さな円錐形のボツボツが無数についています(大日如来〈*〉を除く)。仏教用語では二段重ねの上の部 […]

不動明王の仏像はなぜあんなに怒った顔をしているの?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

仏の世界は分業制だから 仏教は物欲などの煩悩を絶つことが必要だと説いています。また、むさぼりの心や愚かさとともに怒りの心を取り去ることも必要だとしています。それなのに仏像には華美なアクセサリーをつけているものや、恐ろしい […]