始皇帝の話

「西戎(せいじゅう)の覇者」と呼ばれた穆公(ぼくこう)【始皇帝の話】

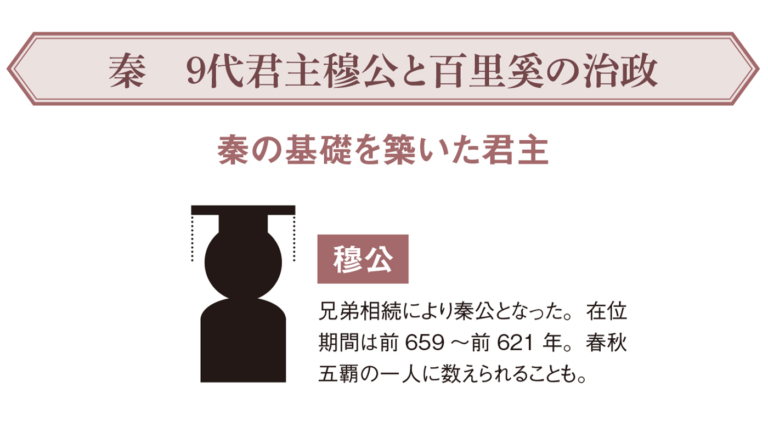

奴隷出身の百里奚(ひゃくりけい)の提案で、西への領土拡大に成功した秦国 諸侯の中では異端扱い、やや格下の扱われ方をしていた秦国を飛躍させたのは第9代の君主、穆公(ぼくこう)です。 前659年に君主となった穆公は奴隷出身の […]

秦という強大国のはじまり【始皇帝の話】

起源は名馬を上納して領地を授かった馬飼い 秦の始皇帝となる嬴政(えいせい)の血筋を遡(さかのぼ)っていくと、周(しゅう)王に仕えた非子(ひし)という一人の人物にたどり着きます。 嬴政の中華統一よりおよそ700年前、紀元前 […]

かつての秩序を求めた孔子(こうし)と儒家【始皇帝の話】

孔子は周初期への回帰を理想として掲げた 儒家の始祖たる孔子(こうし)は紀元前551年頃、魯国(ろこく)に生まれました。この魯国は周公「しゅうこう=周公旦(たん)」の子が興した国。かつての周王朝のはじまりにあったような、支 […]

中国思想の原型・諸子百家の登場【始皇帝の話】

儒家、法家、兵家など中国思想の黄金時代が現れた 生存競争に知恵をしぼる戦国時代が到来し、それまでの身分制や土地の呪縛(じゅばく)から自由になった人々は、自在に他国と行き来できるようになりました。「諸子百家(しょしひゃっか […]

真の覇者を巡る戦国時代【始皇帝の話】

戦国の七雄と呼ばれた7カ国は富国強兵に努めた 春秋時代はさまざまな国々が入り乱れて戦う状態でしたが、時が流れて属国化や滅亡の中で国の数も減少していきます。そして晋(しん)が趙(ちょう)、魏(ぎ)、韓(かん)に三分割したこ […]

乱世のはじまり 春秋五覇の台頭【始皇帝の話】

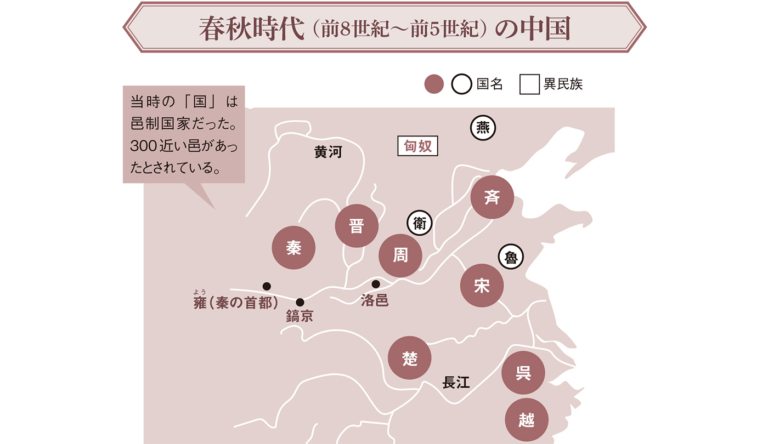

春秋五覇が相争い、やがて下剋上の風が吹きはじめる 周(しゅう)王朝の後半の時代は、東周(とうしゅう)と呼ばれます。かつての都が異民族に攻め落とされ、東の洛邑(らくゆう)へと遷都したからです。ここから約500年にわたる長い […]

強固な身分社会だった周(しゅう)王朝【始皇帝の話】

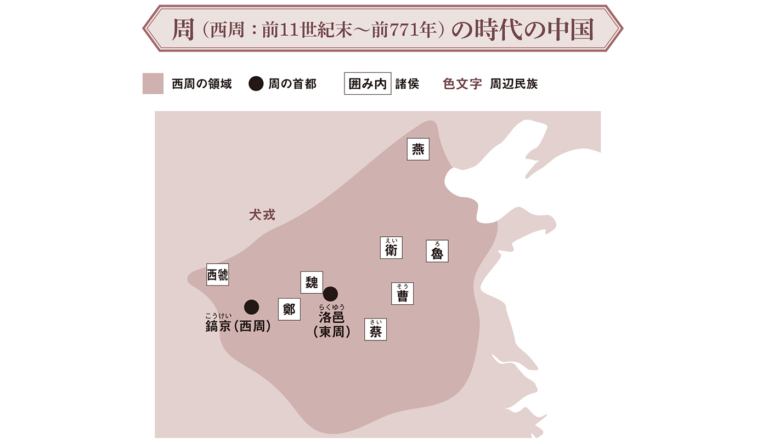

全盛期を誇った西周と、ゆるやかに衰退していった東周 周(しゅう)王朝は、「太公望(たいこうぼう)」と呼ばれた呂尚(りょしょう)を軍師として、文王(ぶんおう)・武王(ぶおう)の二代にわたって殷(いん)と戦い、殷を滅ぼして天 […]

始皇帝=暴君像は 『史記』がルーツ【始皇帝の話】

始皇帝は偉業を成し遂げた有能な君主である一方、非情な独裁者という悪い印象があります。それは過去の歴史書での描かれ方に関係しています。 現在の始皇帝像は、歴史家・司馬遷(しばせん)が著(あらわ)した歴史書『史記』にもとづい […]

北方民族の侵略を防いだ万里の長城【始皇帝の話】

10年以上を費やして完成した世界一の人工壁 世界最長で最大の人工壁である万里の長城。この巨大建築事業は、ほとんどの人に始皇帝によるものだと思われていますが、正しくは、始皇帝以前の複数の国家によって建築・修繕が繰り返されて […]

始皇帝を守る巨大な墓・始皇帝陵【始皇帝の話】

伝説から事実になった司馬遷の『史記』の記述 1974年に、始皇帝の絶大な権力の片鱗(へんりん)が発見されました。それは発掘された始皇帝陵(りょう)です。紀元前3世紀頃につくられた巨大な墓で、始皇帝が13歳で即位した直後か […]

百越(ひゃくえつ)攻略で興した運河事業【始皇帝の話】

南方の敵を攻略するために行なった一大土木事業 秦が中国を統一すると、北方の匈奴(きょうど)や南方の百越(ひゃくえつ)といった異民族が新たな敵国となりました。そのため、匈奴の侵略を阻止するために、北方には万里の長城を設け、 […]

政治の基本となった2つの改革【始皇帝の話】

法家思想をもとに実力主義の体制を整えて支配した 「郡県制」によって巨大な統一国家となった秦ですが、これを正常に運営するためには、国の端から端までを同じレベルでコントロールする必要がありました。そのために設けたのが「信賞必 […]