解剖学

低血圧、高血圧は、 何を意味しているの?【解剖学の話】

低血圧は体に十分な血液が循環していない 血圧とは、心臓から送り出された血液によって、動脈が押し広げられるときの圧力のことをいいます。血圧計に表示される「最高血圧」は、心臓の筋肉がギュッと収縮させたときに血液が送り出される […]

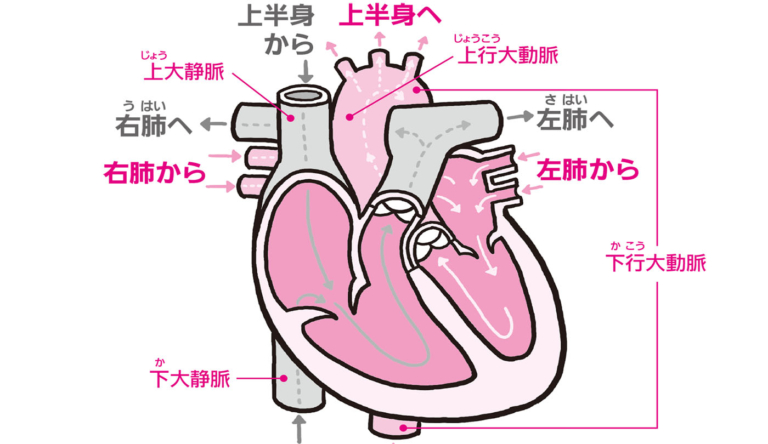

拍動は左胸に感じるから、 心臓があるのも左胸?【解剖学の話】

拍動を左胸で感じるのは心尖が左にくるため 胸に手をあてると、拍動を感じるのは左側です。そのため、心臓は左胸にあると思いがちですが、実は胸のほぼ中央に位置しています。 心臓でいちばん強く拍動するのは、左下前の心臓の尖端部に […]

心臓は1日に何回くらい動いているの?【解剖学の話】

体が大きい動物ほど寿命が長い 心臓が1日に何回動いているのかは、1分間の脈拍を数えることで知ることができます。成人では1分間に約70回動いているので、単純に計算しても1日で約10万回、1年では約3650万回、人生80年で […]

女性と男性で 呼吸法が違うって、ほんとう?【解剖学の話】

胸式呼吸は、肋骨のはたらきを使う呼吸法 空気を吸い込んで、肺のなかに酸素を取り込み、二酸化炭素などのいらないものを吐き出すのが呼吸です。 実は、呼吸には2つの種類があります。1つは「胸式(きょうしき)呼吸」で、もう1つは […]

肺には、みずからふくらむ力がないの?【解剖学の話】

肺に空気が流れ込んだり、押し出されたり 肺はみずからの力でふくらんだり縮んだりして、空気を吸い込んで、吐いていると誤解されがちですが、実はそうではありません。その点、自分の力で拍動(はくどう)することができる心臓とは、事 […]

肺はどうやって酸素を取り込んでいるの?【解剖学の話】

たたみ約37畳分の器官が行なうガス交換 ヒトはもちろん、動物は酸素を吸って、二酸化炭素を吐き出す「呼吸」をして生きています。呼吸をすることで、私たちの体のなかでは酸素と二酸化炭素を交換するガス交換が行なわれています。 口 […]

人体はすべて細胞でできてるって、ほんとう?【解剖学の話】

受精卵が細胞分裂をくり返すことで体ができた ヒトの体は、約37兆個の細胞からできているといわれています。精子と卵子が受精(じゅせい)してできたたった1つの「細胞(受精卵)(じゅせいらん)」が2つになり、3つになり、細胞分 […]

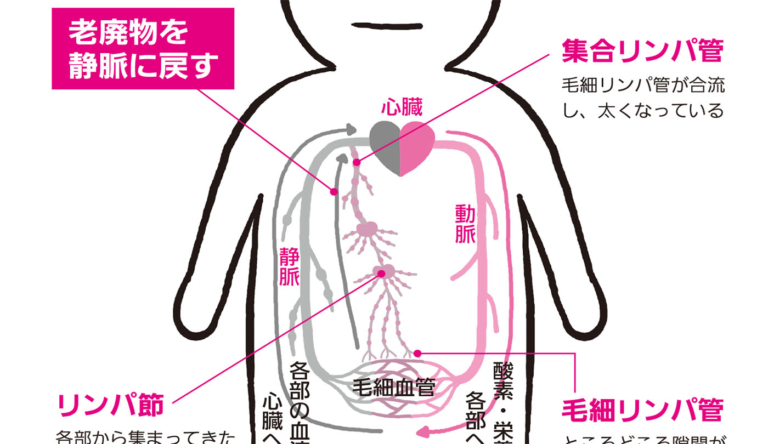

リンパ液には、どんな役割があるの?【解剖学の話】

全身に張り巡らされた老廃物を流す「水道」 リンパ管はリンパ液の通り道で、血管に沿って体中に張り巡らされています。「リンパ」はもともとラテン語で「清水の流れ」を意味し、日本では『解体新書』にはじめて登場。当時は「水道」と訳 […]

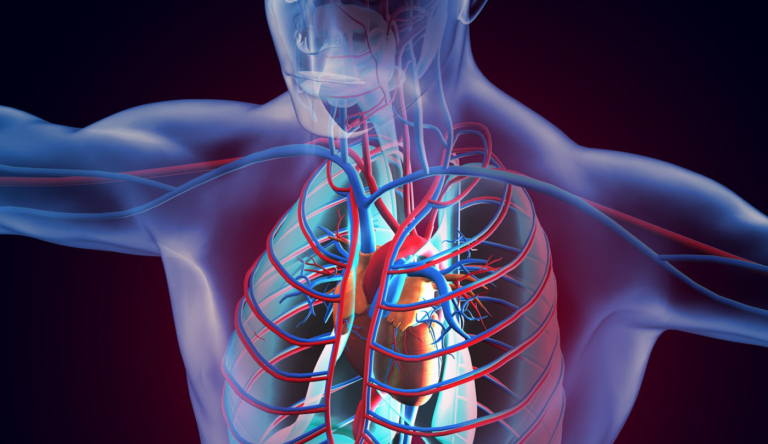

血管の長さって、 どれくらいあるの?【解剖学の話】

血管は心臓に近づくほど太くなる 全身をくまなく巡り、血液を輸送するパイプの役目を担っている血管は、動脈(どうみゃく)、毛細(もうさい)血管、静脈(じょうみゃく)の3つで構成されています。 血管のなかで最も太いのは大動脈で […]

正座をすると足がしびれるのは、なぜ?【解剖学の話】

ピリピリした感覚は感覚神経の回復 正座をしたときに、足がしびれてしまったという経験は、誰でもあることでしょう。 足のしびれは、一時的に起こる血行障害によるものです。足には筋肉を動かす運動神経と、熱さや痛さなどを感じる感覚 […]

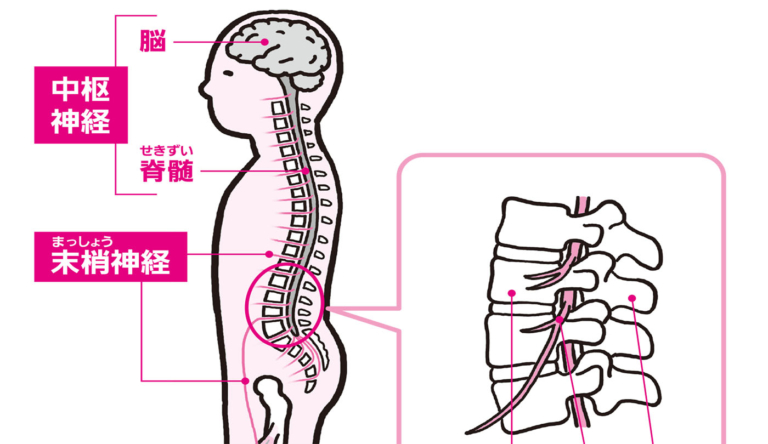

とっさのときでも体が適切な行動をとれるのは、どうしてなの?【解剖学の話】

脳に代わって脊髄が中枢として働く 私たちが動くとき、外界の変化に合わせて適切な行動をとれるのは、外からの情報(信号)が末梢(まっしょう)神経と脊髄(せきずい)を経由して、司令部のある脳に伝わり、組み立てられた指令が、再び […]

爪にときどきできる白い点は、 何かのサインなの?【解剖学の話】

手の爪はよく使う指ほど速く伸びる 爪は、皮膚(表皮)の角質(かくしつ)がかたくなってできたもので、指先や皮膚を保護することや、小さな物をつかみやすくするなど、細かい作業を可能にする役割を持っています。 爪は「爪母(そうぼ […]