なぜどんぐりは形の違うものがある?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

Q なぜ、どんぐりは形の違うものがあるの?

A さまざまな木がどんぐりを落としている

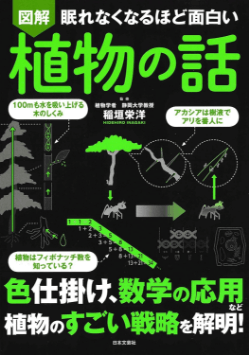

どんぐりには、その花の子房を囲むように支えている葉の変形した苞葉がたくさん集まり、それらがくっついて乾燥した「はかま」あるいは「帽子」とよばれる殻斗(かくと)がついています。

殻斗を帽子に見立てると、小さな人形の丸顔、小さな人形の細面の顔のように見えます。これは、どんぐりを実らせる樹木は一種類ではないことを示しています。

じつは「どんぐりの木」という樹木は、存在しません。「どんぐり」とは、森や林をつくるクヌギなど、ブナ科の樹木がつける実です。ほかにナラ、カシ、カシワなどの実もどんぐりといいます。ちなみに、クリはブナ科(クリ属)の樹木の果実ですから、どんぐりのなかまです。ブナ科(シイ属)の常緑広葉樹スダジイの果実もどんぐりのなかまです。

縄文時代の人々はどんぐりを食べていたことが遺跡調査から判明しています。さらに、大正から昭和にかけて、飢饉や食糧難などによって、米などの食料が入手困難な時代や稲作がほとんどできない地域では、貴重な食糧源として利用されていたといわれています。

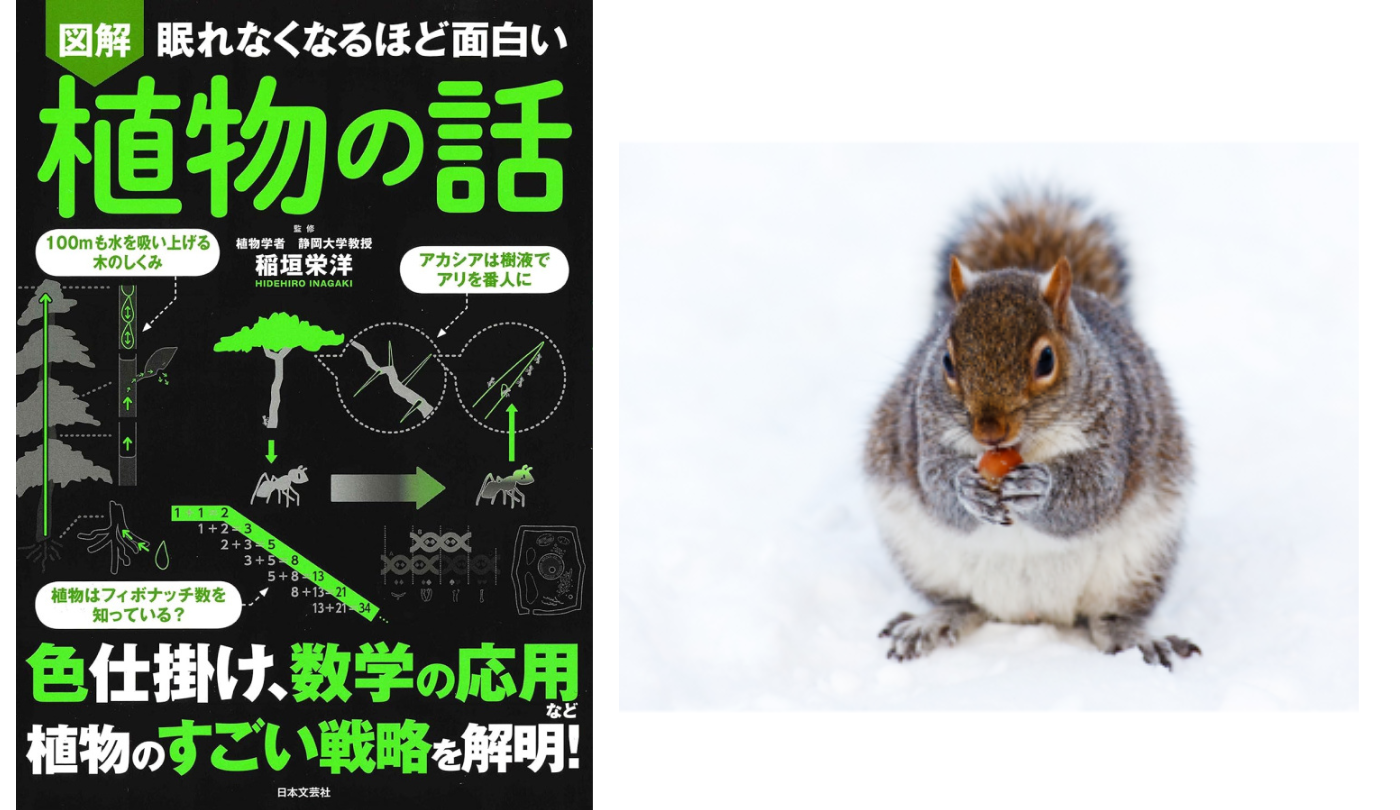

どんぐりは種子ではなく果実で、種子はかたい殻の中にあります。食料として使われていた理由は、種子の中はでんぷん質が豊富だったからです。もちろん小動物たちもどんぐりを食べます。

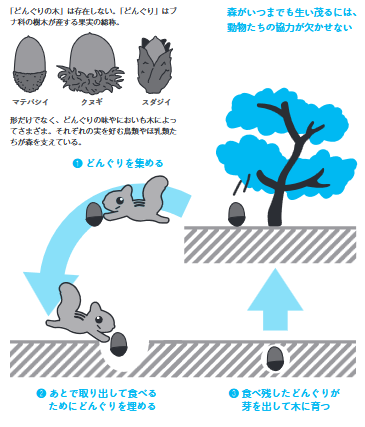

たとえばネズミやリス、鳥のカケスなどのなかまは、地中に埋めたりなどして、貯めこんでおいて、あとから取り出して食べるといわれます。

しかし、リスの場合は、あちこちの場所に埋めるので忘れてしまったり、食べ残したりすることも多く、そこで残ったどんぐりのうち、運のよいものが新しいどんぐりの木となります。

どんぐりは小動物の貯蔵食

「どんぐりの木」は存在しない。「どんぐり」はブナ科の樹木が産する果実の総称。

マテバシイ クヌギ スダジイ

形だけでなく、どんぐりの味やにおいも木によってさまざま。それぞれの実を好む鳥類やほ乳類たちが森を支えている。

森がいつまでも生い茂るには、動物たちの協力が欠かせない

❶ どんぐりを集める

❷ あとで取り出して食べるためにどんぐりを埋める

❸ 食べ残したどんぐりが芽を出して木に育つ

この見た目がすごい

どんぐりは果実(堅果)であり、種子ではない。堅果は堅い皮でおおわれ、その中に渋皮でおおわれた種子が隠れている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』監修:稲垣栄洋

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』

監修:稲垣栄洋

シリーズ累計300万部突破の大ヒット「眠れなくなるほど面白い」図解シリーズに、【植物学】が登場!

色仕掛け、数学の応用など、生き残りをかけた植物のたくみな戦略を徹底解説。

図とイラストで、ひとめで植物の生態としくみがわかります。

読めば、「ふだん見かけるあの植物に、そんな秘密が!?」と驚くはず。

「花の女王はバラ、では雑草の女王は?」「なぜ夏の木陰はヒンヤリするのか?」

「昆虫と植物は必ずギブ&テイクの関係なのか?」「植物は数学を知っている?」

「じつは、植物によって光合成のしかたが違う?」

など身近な疑問から、花粉を運ばせるための昆虫だましテクニック、

一歩踏み込んだ光合成のしくみまでわかりやすく紹介します。

監修は、植物学者・静岡大学教授の稲垣栄洋先生!

植物たちの巧みな戦略とたくましい生き様が見える一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

チューリップはなぜ完全に開かないの?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

モンステラの葉はなぜ割れている?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

植物と昆虫は、いつもギブアンドテイク?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

植物は数学を知っている?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

植物の名は体を表す?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】

インドネシアのジャングルで咲く、世界一大きい花とは?【図解 植物の話】

アジサイはなぜ丸いものが多いのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話】