実はサケは白身魚!ピンク身になるメカニズムとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

エビを食べると赤くなる?

サケといえば、「サーモンピンク」とも呼ばれるオレンジがかったピンクの身が特徴的。赤身か白身かでいえば「赤身魚?」と思いきや、実はサケは白身魚です。ピンクの身の色のワケは、食べているエサにあります。

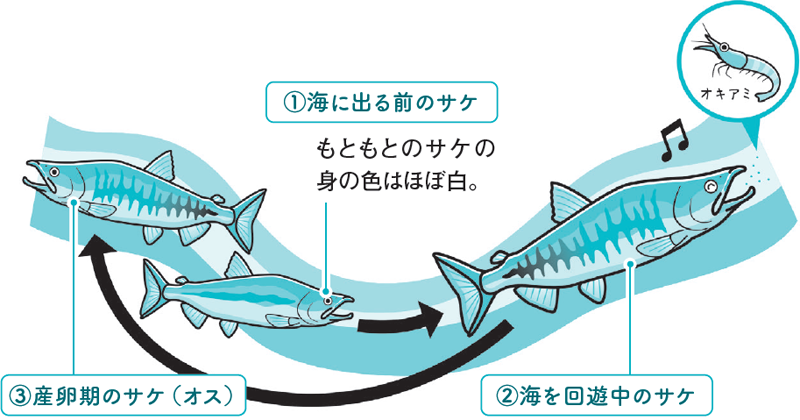

サケ(シロザケ)はアユと同様、海と河を行き来する「両側回遊」を行う回遊魚です。河で生まれたばかりのサケの身はほぼ白。しかし、成長して海に出ると、エビやオキアミなどの甲殻類をたくさん食べるようになります。これらのエサに含まれる「アスタキサンチン」という赤い色素が筋肉に蓄積され、身がピンクに変わるのです。

ただし、アスタキサンチンの役割は、ただ身を染めることだけではありません。サケは海に出た後、長ければ数千kmもの距離を回遊します。さらに、産卵のために河をさかのぼる(遡上する)際には、ホルモンの影響でエサを食べなくなり、蓄えたエネルギーを使って急流を遡上していきます。この過酷な運動によって「活性酸素」が体内に発生しますが、これは細胞を傷つけ、サケの体力を奪うもの。アスタキサンチンには、これを抑える強い抗酸化作用があるのです。

繁殖のためにエネルギーを使い果たした後、その生涯を終えるサケにとって、ピンクは、命懸けの旅を戦うための色でもあるのです。

海での食事がサケの身をピンクに染める

河を遡上中にアスタキサンチンが筋肉から皮膚へ移動し、体表面は赤などの混じった「婚姻色」になる。代わりに、身の色は白っぽくなることがある。

海に出て、赤い色素「アスタキサンチン」を含むエビなどを食べるようになると、身がピンクに変化する。

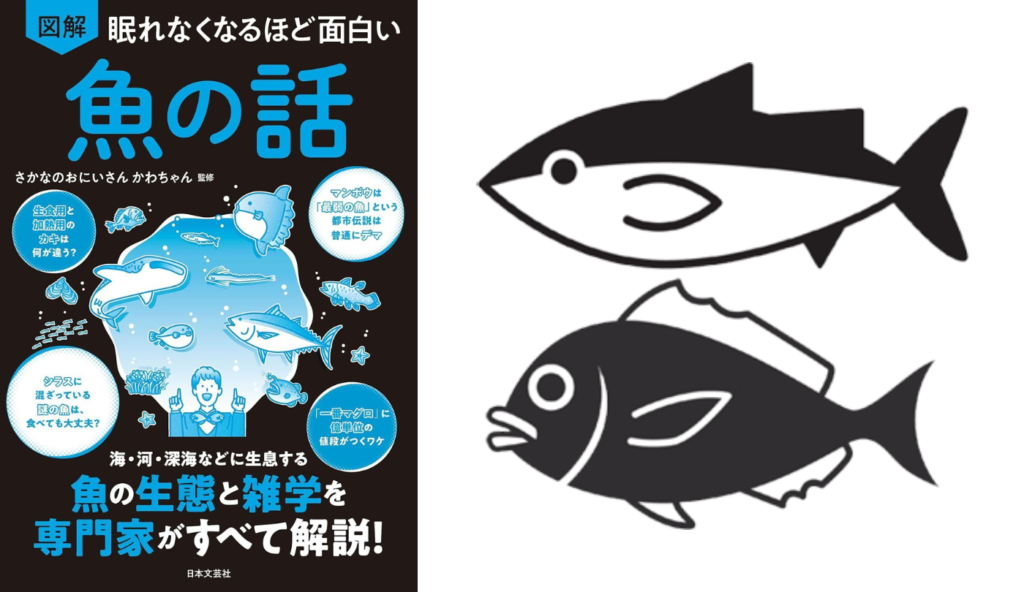

赤身魚か白身魚かを決めるのは「色素たんぱく質」の量

マグロ

赤身魚の代表であるマグロは、時速60~80km で海を泳ぎ続ける。そのために必要な筋肉への酸素供給に役立つ、赤色の色素たんぱく質である「ミオグロビン」が多く、身が赤い。

サケ

白身魚であるサケは、長距離を回遊するものの高速で泳ぎ続けるわけではなく、色素たんぱく質は少ない。一方、絶食での遡上に耐えるため、抗酸化作用のあるアスタキサンチンが重要となる。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』監修:さかなのおにいさん かわちゃん

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』

監修:さかなのおにいさん かわちゃん

食べること、飼うこと、水族館などでの鑑賞など、日本人にとって身近な生物の“魚類”。

魚類は生き物にしては珍しく、大きさや形、色、生息地域もさまざまなので、個体ごとの身体的特徴も大きく変化します。

また、食用としての魚と観賞用としての魚、漁業などのビジネスとしての魚では注目するポイントが異なるため、色んな角度から見ることができる面白い生物です。

「最古の魚は5億年前! 魚類の誕生と進化」「魚は何を食べる?」

「カニみそは脳みそではなく、肝臓や膵臓にあたる部位」

「シーラカンスが絶滅しなかったのは、味が激マズだったから!?」

「クジラ界にも「ヒット曲」があり、世界中の海で流行る」などなど

そんな魚のあらゆる疑問や意外な生態、誰かに教えたくなる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

「せっかく飛んだのに…」飛びすぎて食べられちゃうトビウオの面白い生態とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

サンマに胃がないって知ってた? “便秘知らず”の秘密が面白すぎる!【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

タツノオトシゴは超多産! なのに絶滅危惧種なワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

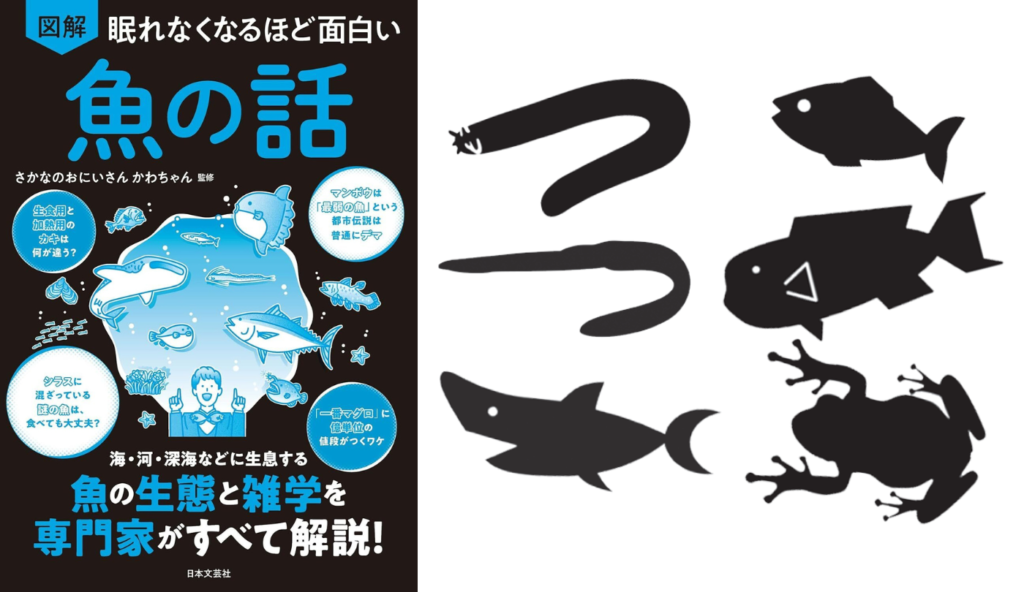

チリメンモンスターって何者!? シラスに潜む“謎の生物”の正体【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

ヒラメは肉食系!? 目だけじゃないカレイとの見分け方【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

一生泳ぎっぱなし!? マグロが止まらない驚きの理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

一番大きいと“性転換”!? クマノミの知られざる驚異の生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

【人類進化の衝撃】私たちの祖先は「魚」だった?5億年前から続く体の不思議を徹底図解【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

求人情報

お店作りに貢献できるルート配送/商品案内

株式会社鈴喜

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給28万円~スポンサー:求人ボックス

ベンチャー企業で手に職つけて高収入

株式会社鍵屋

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万円~スポンサー:求人ボックス

ネットワークエンジニア 一部在宅あり

アデコ株式会社Tech Talent

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給2,600円スポンサー:求人ボックス

建築構造物の点検スタッフ/完全週休2日/賞与2回

株式会社アミック

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万円~50万円スポンサー:求人ボックス

仕分け・シール貼り/品出し/検品 選べる日勤·夜勤の軽作業/MAX時給1688円/WワークOK/無料送迎有

ライクスタッフィング株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給1,350円~1,688円スポンサー:求人ボックス

集金スタッフ/新聞販売店

株式会社西岡新聞

勤務地:大阪府雇用形態:業務委託給与:スポンサー:求人ボックス