源氏物語の舞台「平安京」は、どこにあった?どんな場所であった?【図解 源氏物語】

平安京はどこにあって、どんな場所であった?

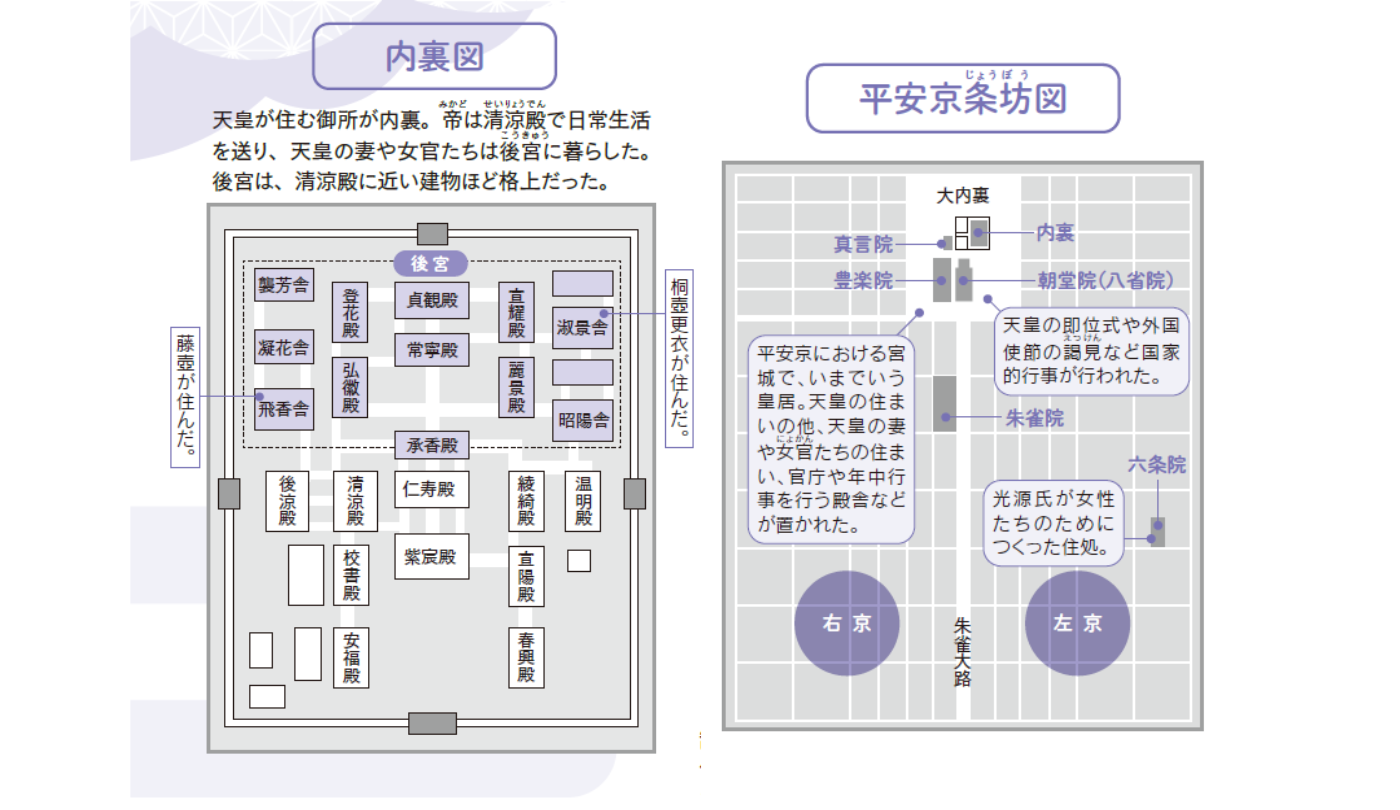

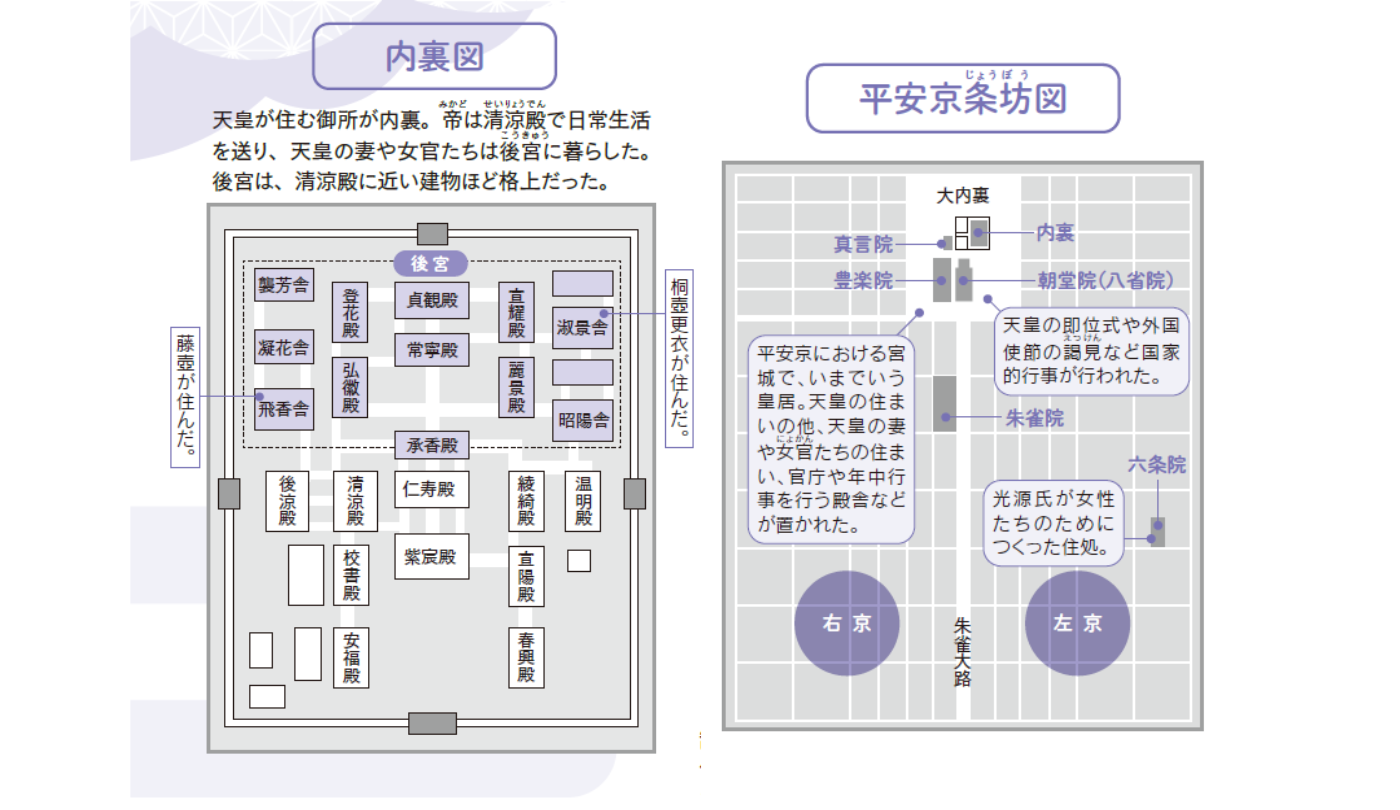

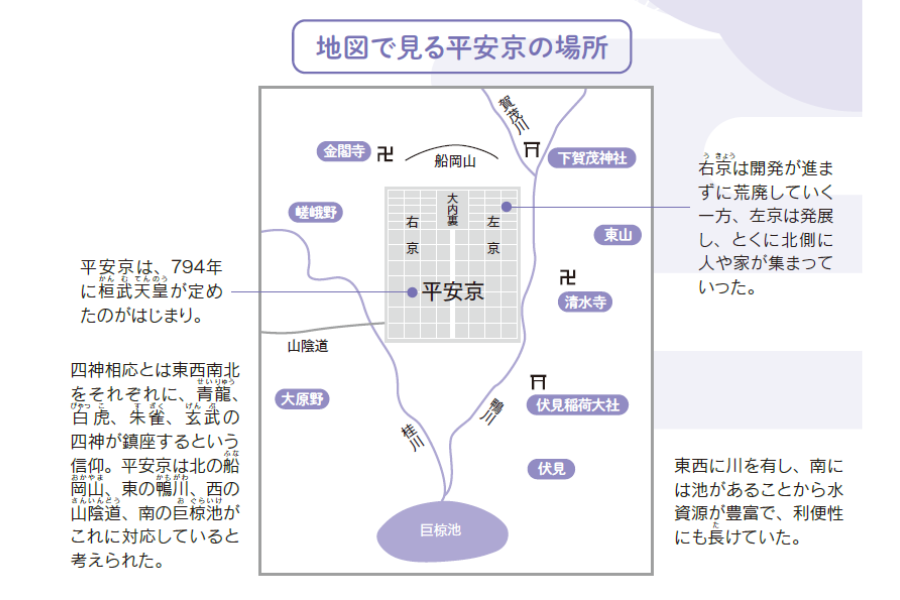

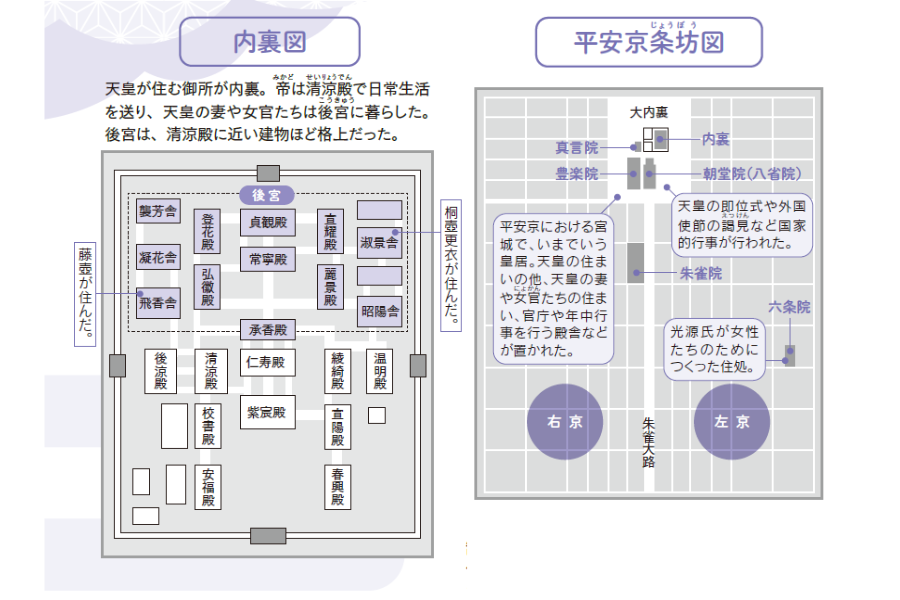

平安京は現在の京都市にあたる場所にありました。京都の地形は、中国を中心に普及した、大地の四方の方角を司る「四神(しじん)」に基づいた四神相応の地とされました。平安京は、唐の都長安(ちょうあん)をモデルとしており、左右対称、碁盤の目状につくられていました。東西約4.5km、南北約5.3kmという壮大な敷地を有していました。その中で、大内裏(だいだいり)は東西約1.2km、南北約1.4kmの広さを誇っており、ここでは、平安京と内裏(だいり)における主要な建物等を紹介します。

深い教養によってつくりあげられた物語

平安京を主な舞台とした『源氏物語』には、当時の行事、装束、習慣、信仰、娯楽など、さまざまな文化が描かれています。過去に実在した歌人や絵師の名前、あるいは当時読まれていた物語の名前なども登場し、当時の文化や風俗がふんだんに盛り込まれていて、平安時代の図鑑さながらです。

もっとも、物語中の世界は、制作当時より数十年さかのぼった時代を舞台としており、一種の時代物です。ですから物語の制作当時には行われなくなった過去の行事や技芸なども含まれています。また、『源氏物語』全体で795首の和歌が作中人物によって詠まれ、漢籍を踏まえた表現も随所に見られます。

仮名文字で書かれた『源氏物語』

奈良時代から平安時代初期にかけて、日本は唐(中国)から政治制度、法律、文化、仏典などを移入しながら発展しました。奈良時代に編纂(へんさん)された『万葉集(まんようしゅう)』は、大和(やまと)言葉を漢字によって記しています。その中には、漢字を表音文字として用いている「万葉仮名」もあり、次第に、仏典を読む僧侶たちからカタカナが生まれ、やがて男女を問わず用いる平仮名も生まれました。

たとえば和歌で、「あき」の音に「秋」と「飽き」を掛けるといった技法は、漢字のもつ文字の意味を無視した「仮名」が広まったから生まれたのでしょう。こうした動きは、遣唐使廃止よりも早く、9世紀後半には次第に広まっていたはずです。10世紀になって、有力な貴族の娘たちと天皇との血縁関係が政治的に重要になるとあいまって、そこに仕える女房たちの和歌や日記、物語の制作も花開いていくのです。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 源氏物語』高木 和子 監

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 源氏物語』

高木 和子 監修

平安時代に紫式部によって著された長編小説、日本古典文学の最高傑作といわれる『源氏物語』は、千年の時を超え、今でも読み継がれる大ベストセラー。光源氏、紫の上、桐壺、末摘花、薫の君、匂宮————古文の授業で興味を持った人も、慣れない古文と全54巻という大長編に途中挫折した人も多いはず。本書は、登場人物、巻ごとのあらすじ、ストーリーと名場面を中心に解説。平安時代当時の風俗や暮らし、衣装やアイテム、ものの考え方も紹介。また、理解を助けるための名シーンの原文と現代語訳も解説。『源氏物語』の魅力をまるごと図解した、初心者でもその内容と全体がすっきり楽しくわかる便利でお得な一冊!2024年NHK大河ドラマも作者・紫式部を描くことに決まり、話題、人気必至の名作を先取りして楽しめる。

この記事のCategory

オススメ記事

長編小説「源氏物語」ってどうやって楽しむ?主人公光源氏と作者紫式部とは【図解 源氏物語】

三輪山に出雲の神様、大国主命を祀ることが不自然な理由とは?【日本史】

新技術導入の担い手となる応神天皇を支えた渡来人とは?【日本史】

ヤマトタケルは一人ではない!?大和朝廷創業期に生田存在した若きプリンスたちとは?【日本史】

聖徳太子が天皇中心の国造りに起ち上がった理由とは?【日本史】

在位三十六年の推古天皇から五人七代の女帝が出現した理由とは?【日本史】

天皇の目前で中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を殺害!大化改新の真偽とは!?【日本史】

壬申の乱に勝利した大海人皇子が天武天皇となり始めた天皇親政時代とは?【日本史】

求人情報

憧れの美容業界/ミュゼの施術スタッフ/研修充実/産休・育休取得率100%/名古屋

新生ミュゼプラチナム 名古屋駅前店

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給24万円~スポンサー:求人ボックス

ハーネス、ケーブルの加工製造

株式会社SASAKI CONNECT

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給19万円~23万円スポンサー:求人ボックス

経理事務

株式会社ランテック

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万円~30万円スポンサー:求人ボックス

扱うのはロレックス等の資産価値ある品のみ。販路は大手上場企業が中心で安心。未経験から年収1000万を目指すプロバイヤー

グランドアレス

勤務地:愛知県雇用形態:業務委託給与:月給50万円~スポンサー:求人ボックス

あん摩マッサージ指圧師/泉南郡熊取町/訪問マッサージ/訪問治療院

KEiROW熊取ステーション

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万5,000円~28万円スポンサー:求人ボックス

空調設備メンテナンススタッフ 経験者のみ 完全週休2日制 長期連休あり 業界トップクラスの福利厚生

株式会社Sun air

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給40万円~50万円スポンサー:求人ボックス