【平安時代の服装】貴族の「十二単」や「束帯」とは?源氏物語から学ぶ華麗な装束【図解 源氏物語】

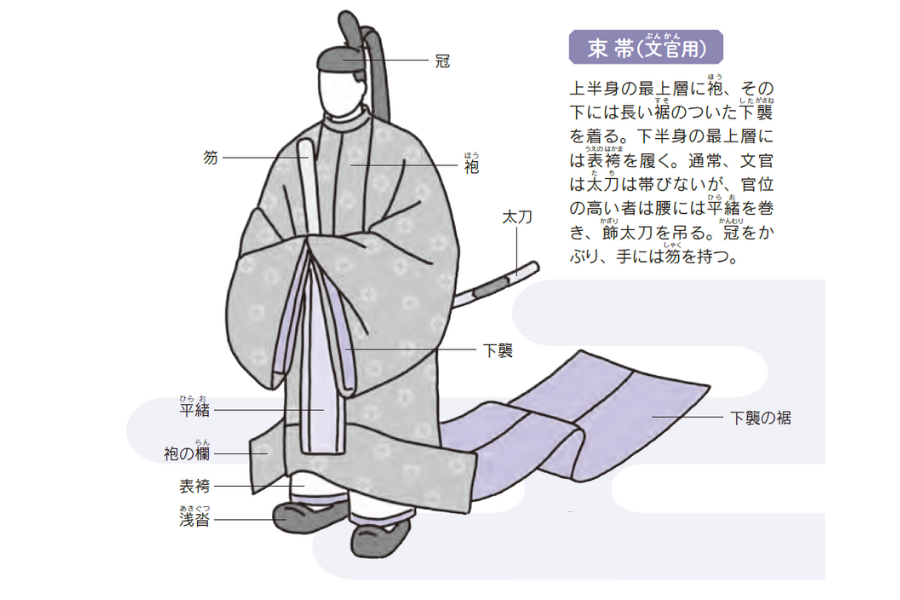

男性貴族の装束

朝廷に出仕するときなど晴れの場で着る「晴装束(はれしょうぞく)」には、束帯(昼装束 ひのしょうぞく)など、日常に着る「褻装束(けしょうぞく)」には直衣(なおい)などがあった。

束帯(文官用)

上半身の最上層に袍(ほう)、その下には長い裾のついた下襲(したがさね)を着る。下半身の最上層に表袴(うえのはかま)を履く。通常、文官は太刀は帯びないが、官位の高い者は腰には平緒を巻き、飾太刀を吊る。冠をかぶり、手には笏(しゃく)を持つ。

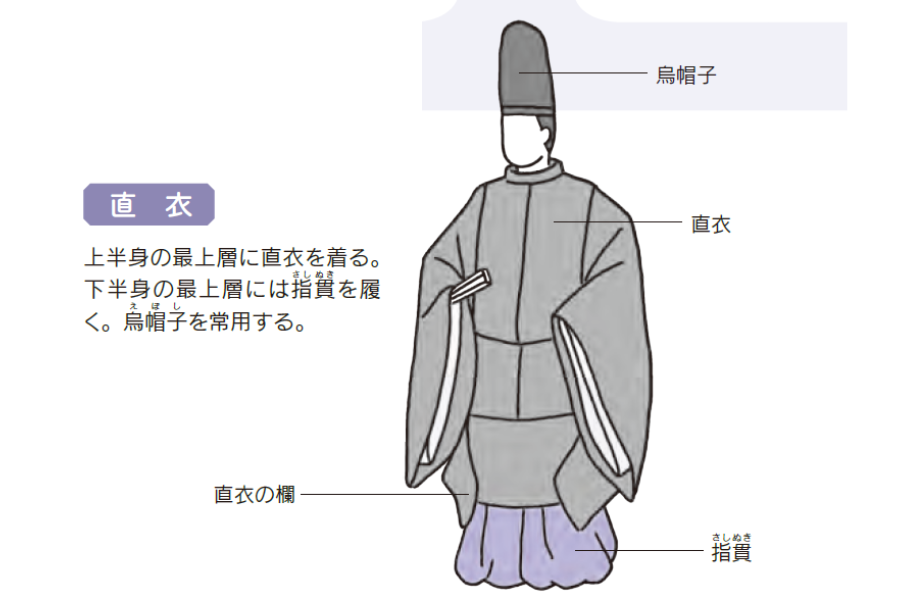

直衣

上半身の最上層に直衣を着る。下半身の最上層には指貫(さしぬき)を履く。烏帽子(えぼし)を常用する。

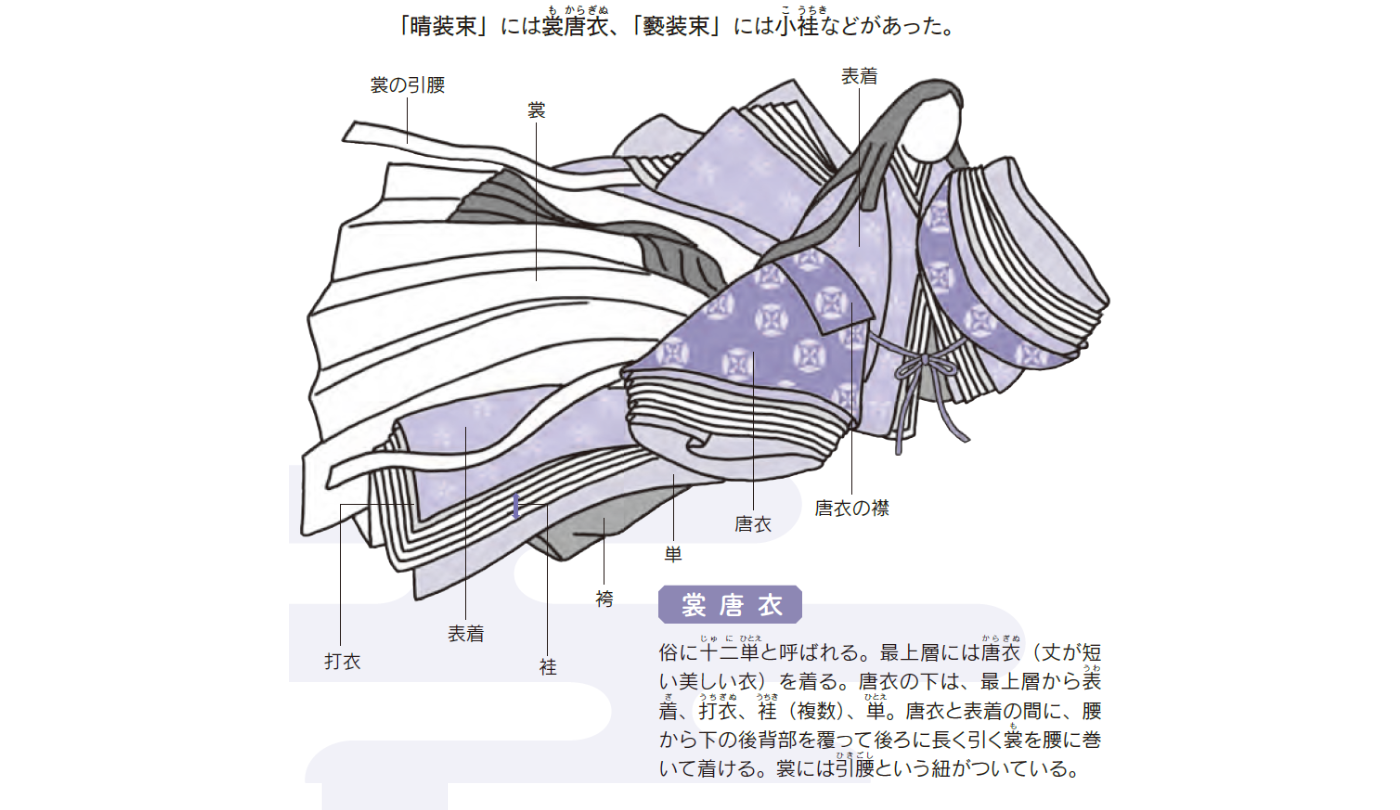

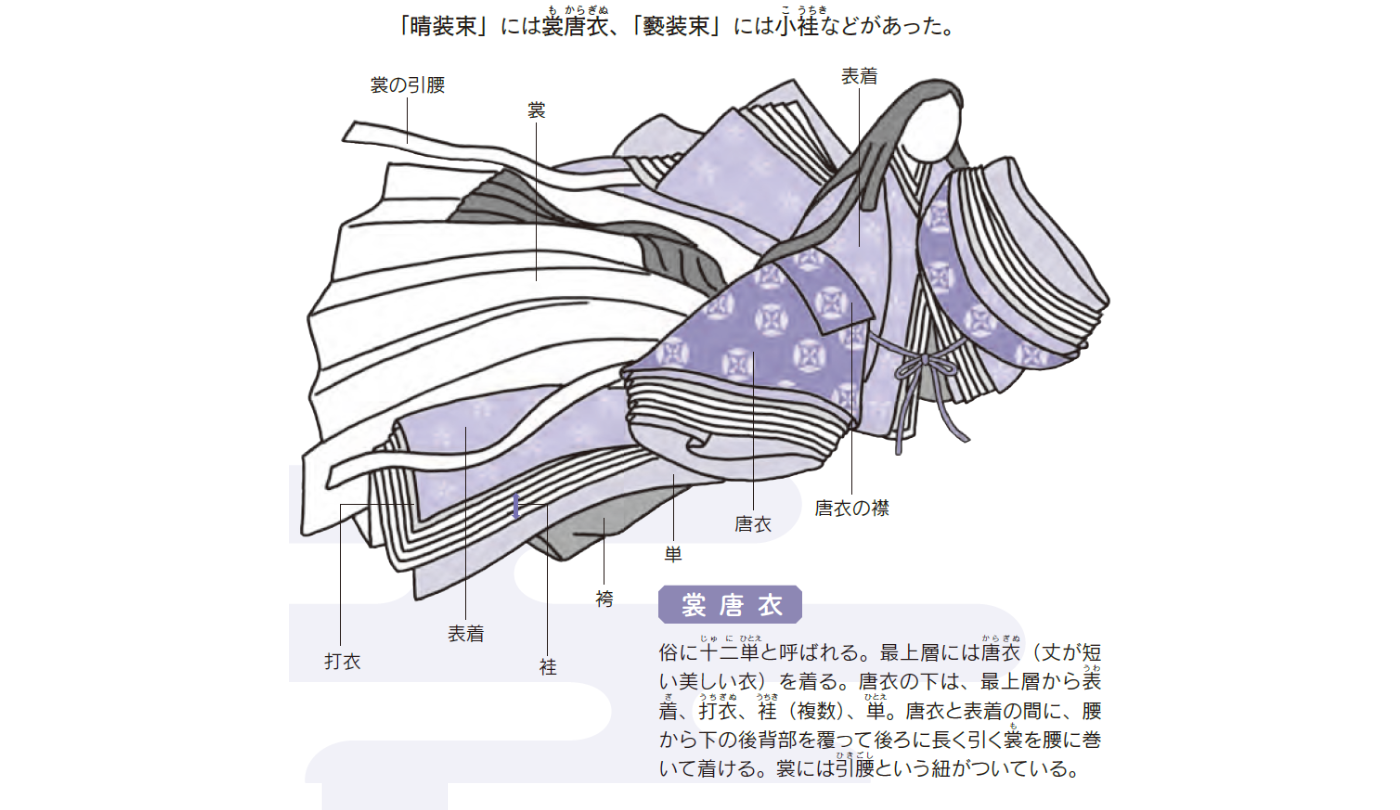

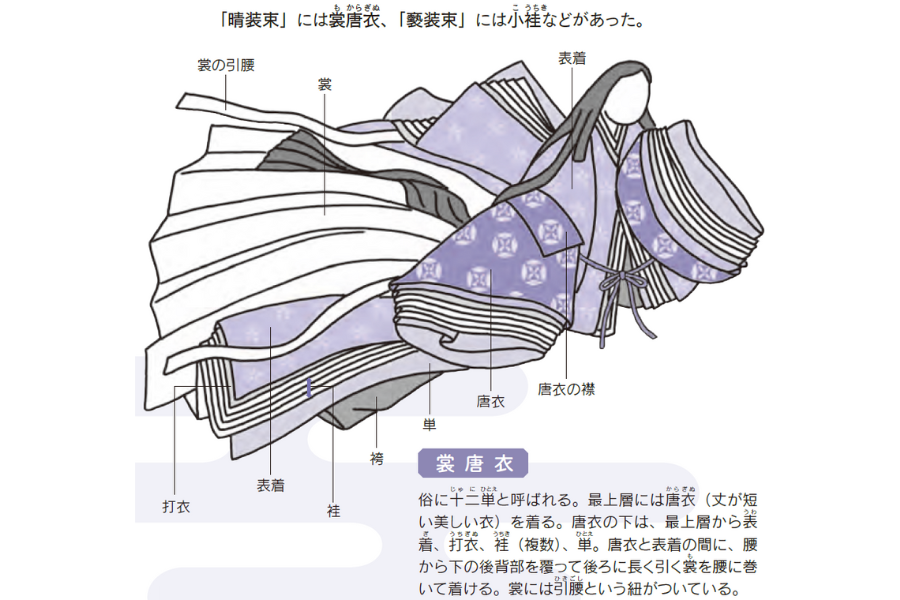

女性貴族の装束

「晴装束」には裳唐衣(もからぎぬ)「褻装束」には小袿(こうちぎ)などがあった。

裳唐衣

俗に十二単(じゅうにひとえ)と呼ばれる。最上層には唐衣(丈が短い美しい衣)を着る。唐衣の下は、最上層から上着、打衣、袿(複数)、単。唐衣と表着の間に、腰から下の後背部を覆って後ろに長く引く裳を腰に巻いて着ける。裳には引腰という紐がついている。

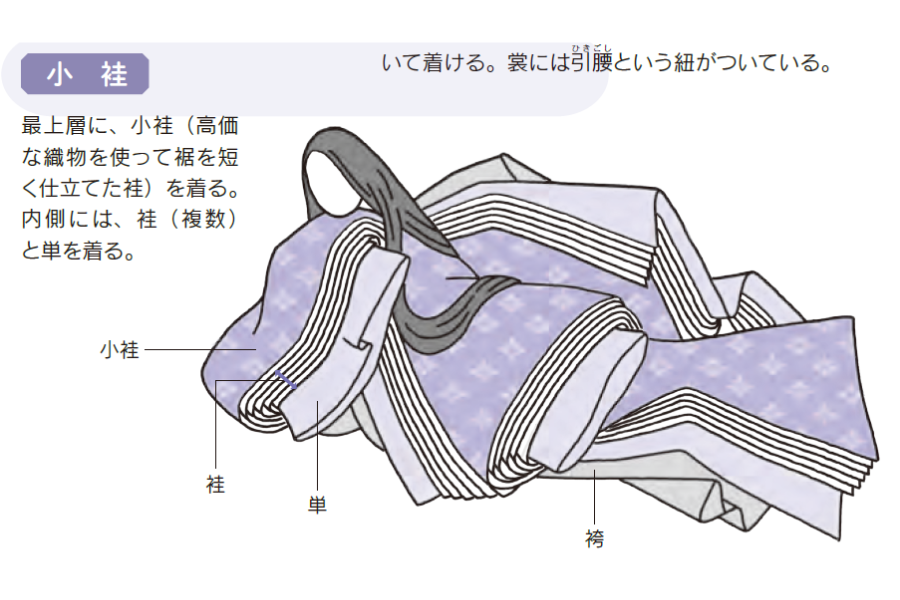

小袿

最上層に、小袿(高価な織物を使って裾を短く仕立てた袿)を着る。内側には、袿(複数)と単を着る。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 源氏物語』高木 和子

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 源氏物語』

高木 和子 監修

平安時代に紫式部によって著された長編小説、日本古典文学の最高傑作といわれる『源氏物語』は、千年の時を超え、今でも読み継がれる大ベストセラー。光源氏、紫の上、桐壺、末摘花、薫の君、匂宮————古文の授業で興味を持った人も、慣れない古文と全54巻という大長編に途中挫折した人も多いはず。本書は、登場人物、巻ごとのあらすじ、ストーリーと名場面を中心に解説。平安時代当時の風俗や暮らし、衣装やアイテム、ものの考え方も紹介。また、理解を助けるための名シーンの原文と現代語訳も解説。『源氏物語』の魅力をまるごと図解した、初心者でもその内容と全体がすっきり楽しくわかる便利でお得な一冊!2024年NHK大河ドラマも作者・紫式部を描くことに決まり、話題、人気必至の名作を先取りして楽しめる。

この記事のCategory

オススメ記事

夕顔の娘、玉鬘が上京~巻名:玉鬘・初音・胡蝶(たまかずら・はつね・こちょう)~【図解 源氏物語】

引き裂かれた夕霧と雲居雁~巻名:少女(おとめ)~【図解 源氏物語】

源氏を拒否し続けた女性とは?~巻名:朝顔~【図解 源氏物語】

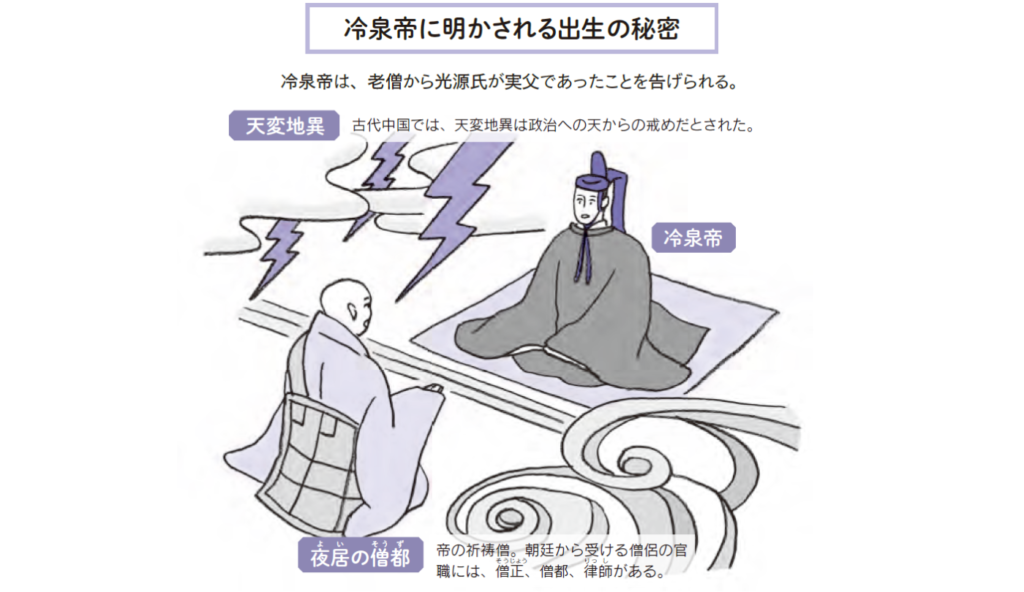

帝が出生の秘密を知るも、源氏の絆はより深まった!?(薄雲)【図解 源氏物語】

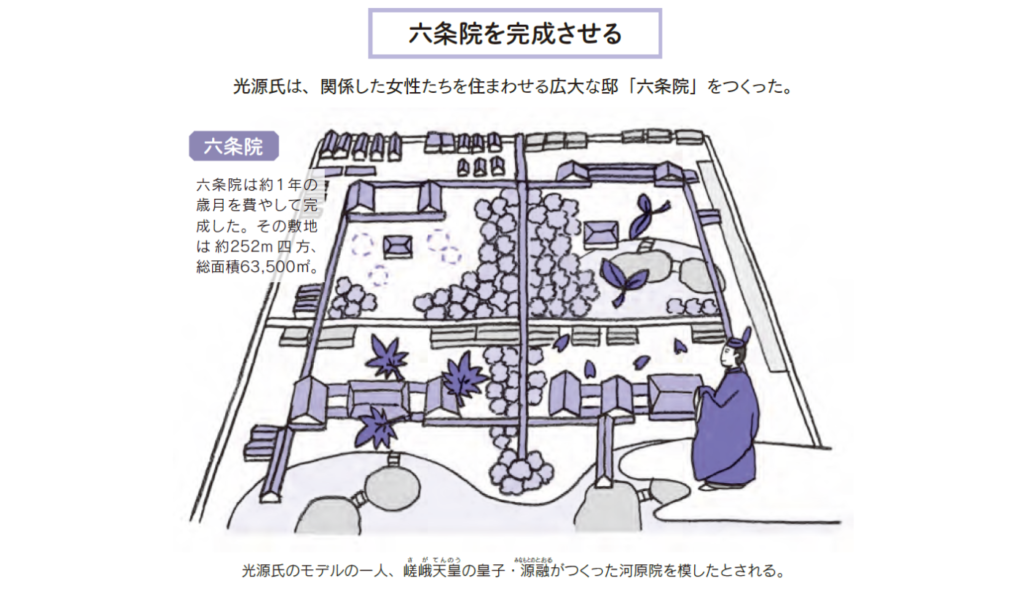

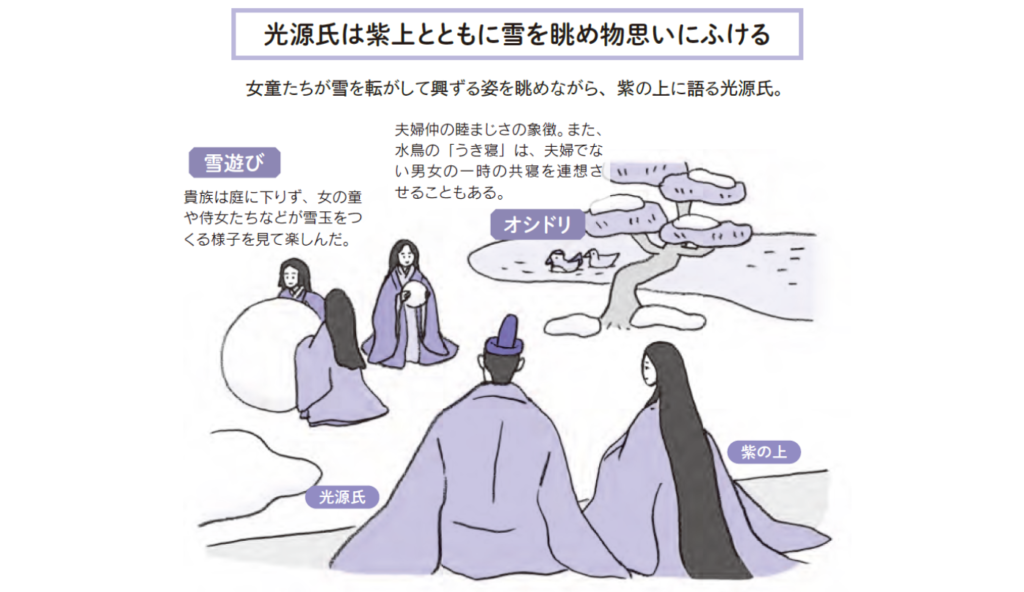

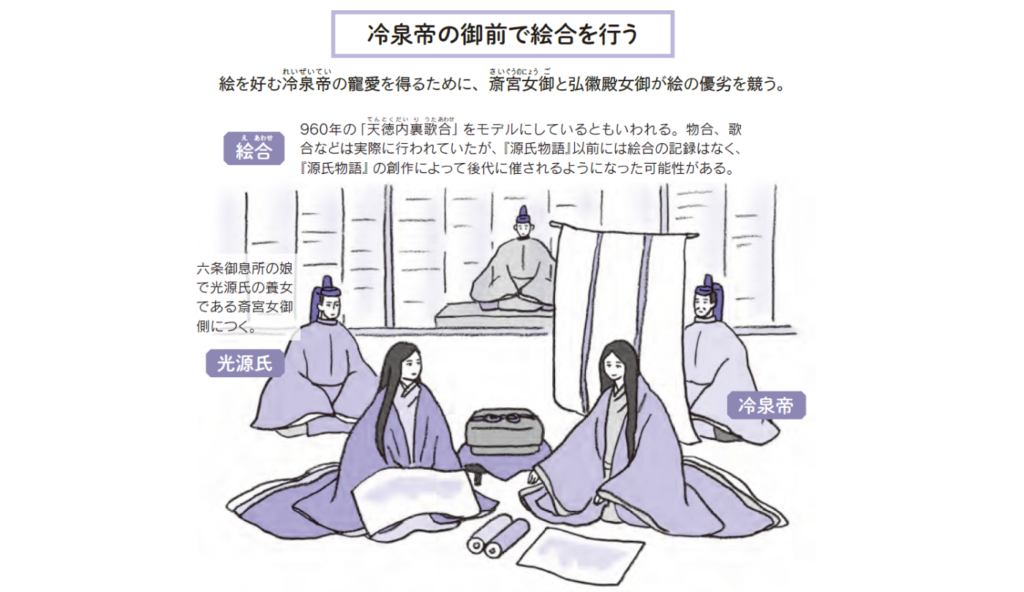

光源氏の絵日記に人々は感涙した!?冷泉帝の寵愛を得るために絵合を行った!【図解 源氏物語】

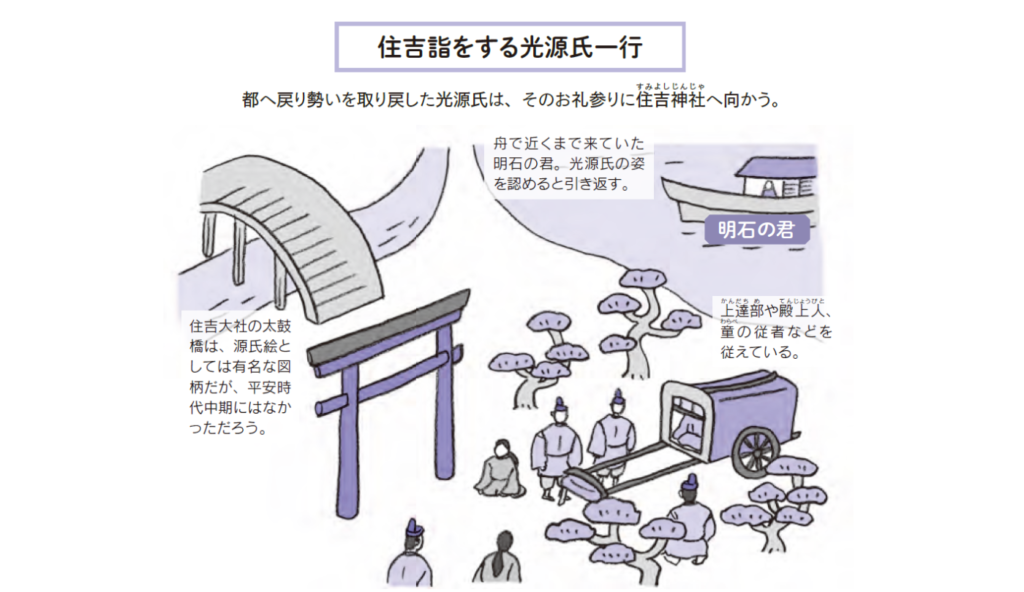

帰京後の出会いと別れ~巻名:澪標・蓬生・関屋~【図解 源氏物語】

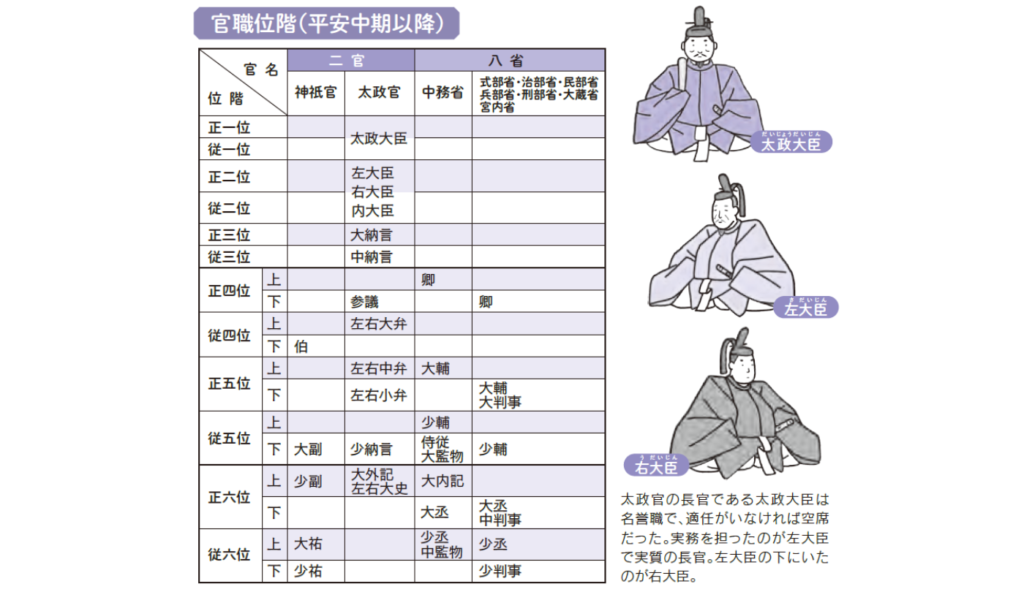

禊のため須磨へ向かった光源氏は、都に戻り「権大納言」に昇進!平安貴族の官職と位階とは?【図解 源氏物語】

源氏、不遇の時代を過ごす~巻名:須磨・明石~【図解 源氏物語】

求人情報

シール貼り/軽作業/土日祝休み!日勤!髪色自由!涼しくキレイな工場

株式会社アスタリスク

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給1,300円~1,625円スポンサー:求人ボックス

1.5t車の配送ドライバー/AT普通免許可/平均月収35万円/土日休み/未経験大歓迎

株式会社ロジカル

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給29万9,358円~44万円スポンサー:求人ボックス

居酒屋・ダイニングバーの料理長候補/シェフ・板長など/「お肉が好き」「接客が好き」を仕事に。未経験でも安心の研修あり

MATOIYA 表参道

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~48万円スポンサー:求人ボックス

経理/経験者優遇/家賃補助あり/資格取得支援制度/学歴不問/完全週休2日制

メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収550万円~700万円スポンサー:求人ボックス

保育士/私立認可保育園/未経験OK/高給与・高収入/交通費支給/残業なし

株式会社アスカ

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,700円~1,800円スポンサー:求人ボックス

新規医薬品研究開発担当/未経験可・賞与最大4ヶ月・年休126日

株式会社ワールドインテック

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:月給21万円~51万3,000円スポンサー:求人ボックス