「良いことでも度を超してしまうと害になり、足らないのと同じことで感心できない」元になったことわざとは?【論語】

子(し)貢(こう)問(と)う、師(し)と商(しょう)とは孰(いず)れか賢(まさ)れる。子(し)曰(いわ)く、師(し)や過(す)ぎたり、商(しょう)や及(およ)ばず。曰(いわ)く、然(しか)らば則(すなわ)ち師(し)は愈(まさ)れるか。子(し)曰(いわ)く、過(す)ぎたるは猶(な)お及(およ)ばざるが如(ごと)し。

<訳>子貢が、師(子張=孔子の弟子)と商(子夏=孔子の弟子)とではどちらがすぐれていますかとたずねた。先生は、師はゆき過ぎていて、商はゆき足りないといわれた。それならば師が勝っているのですかと子貢がいうと、孔子は、過ぎるのはゆき足りないのと同じなのだ、といわれた。

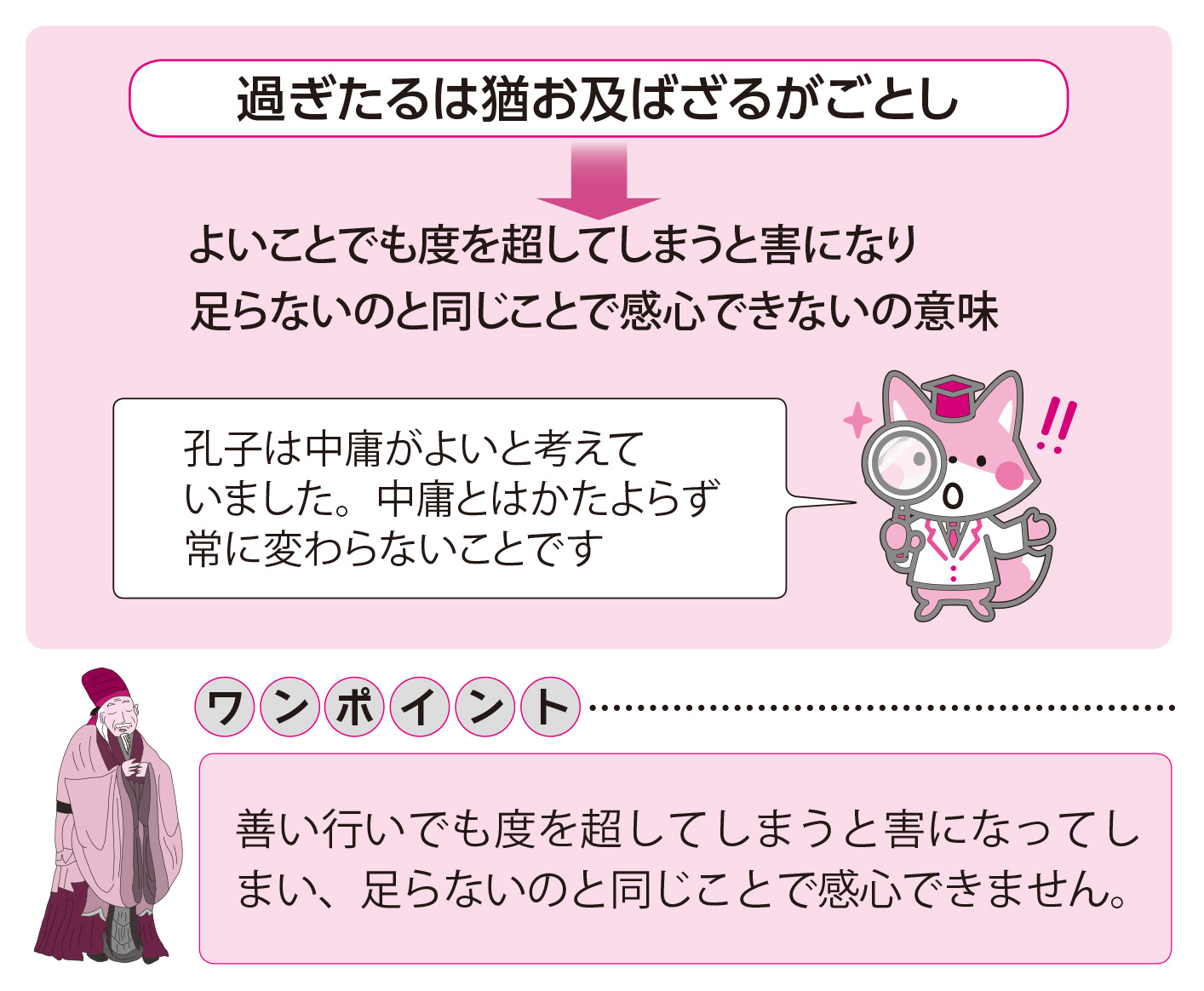

過ぎたるは猶お及ばざるがごとしは、『論語』のなかの有名な言葉ですが、それだけでよく知られるところとなっています。

何かことをなすときに、きちんとやり遂げることができないことを「及ばざる」と表し、やり過ぎてしまうことを「過ぎたる」、といっているのです。及ばないのは、誰が考えてもよくないことは理解できますが、では少しやり過ぎるくらいなのは、むしろよいのではないかと考えがちですが、孔子はどちらも同じように中庸(ちょうどよい)という点からすると好ましくないと考えたようです。

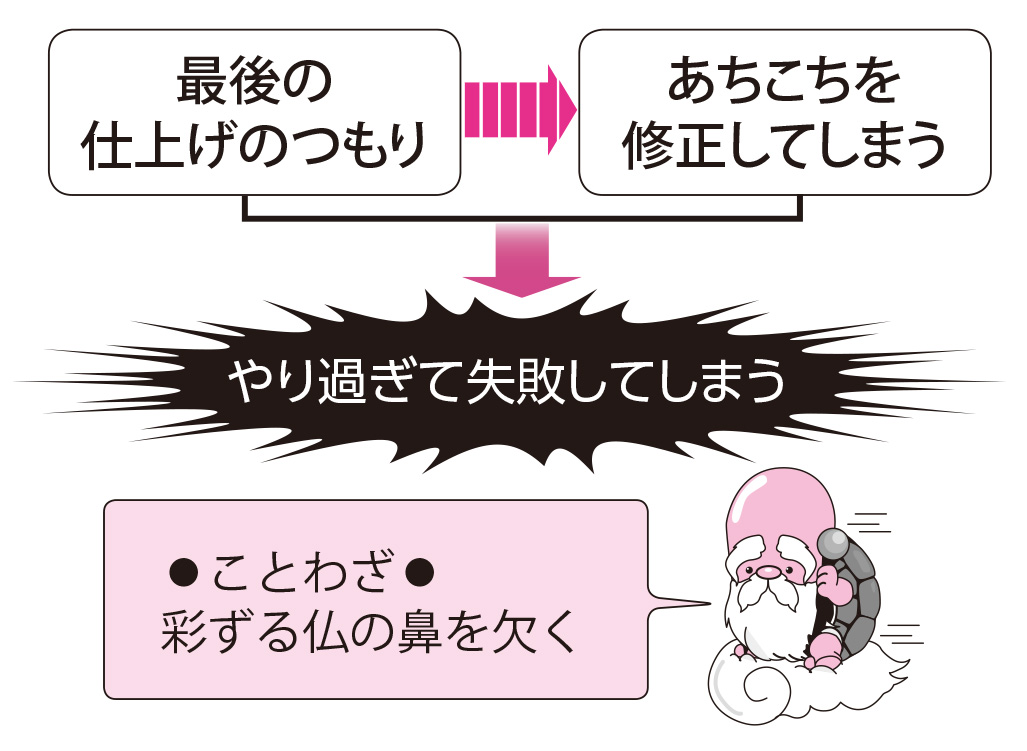

言い換えると、中庸ということはむずかしいということなのでしょう。ことわざにも、彩ずる仏の鼻を欠くというのがあります。

木彫の仏像を仕上げる際に、ほどほどにしておけばよいものを、もう少しここを、あそこを、とやっているうちに、やり過ぎて肝心なところを欠いてしまい、すべてを台なしにしてしまうという意味です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 論語』

監修:山口謠司 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1963年長崎県生まれ。博士(中国学)。大東文化大学文学部大学院、フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て、現大東文化大 学文学部中国学科准教授。 主な著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(第29回和辻哲郎文化賞を受賞。集英社インターナショナル)、『日本語の奇跡〈アイウエオ〉と〈いろは〉の発明』『ん─日本語最後の謎に挑む─』『名前の暗号』(新潮社)、『てんてん 日本語究極の謎に迫る』(角川書店)、『日本語にとってカタカナとは何か』(河出書房新社)、『大人の漢字教室』『にほんご歳時記』(PHP 研究所)、『漢字はすごい』(講談社)、『語彙力のヘソ』(徳間書店刊)、『おとなのための 1 分読書』(自由国民社)など著書多数。

2500年の時を超え、「聖書」と並び読み継がれてきた孔子の言葉を著した『論語』。「人生最高の教え」と賞される、この全20章500余の短文から現代により通じる「珠玉の言葉」を厳選して紹介、図解でわかりやすくまとめた1冊!

この記事のCategory

オススメ記事

『論語』の誕生と孔子の教えとは【論語】

秦の始皇帝の時代に起こった、歴史上名高い「焚書坑儒」とは?【論語】

当時の七十歳といえば、現在では百歳に近い長寿!孔子が晩年になって、人生を振り返った大切な言葉とは?【論語】

人が生きるためには、信用が大切。儒教で道徳の大切な5つの判断要素とは?【論語】

「他人の欠点を見つけるように、自分自身の問題点に気づき反省し改める姿勢が大切」元となったことわざとは?【論語】

1日の終わりに反省する謙虚な気持ちが大切、反省する三つのこととは?【論語】

孔子が述べた『論語』に一貫している、人生の喜びとは?【論語】