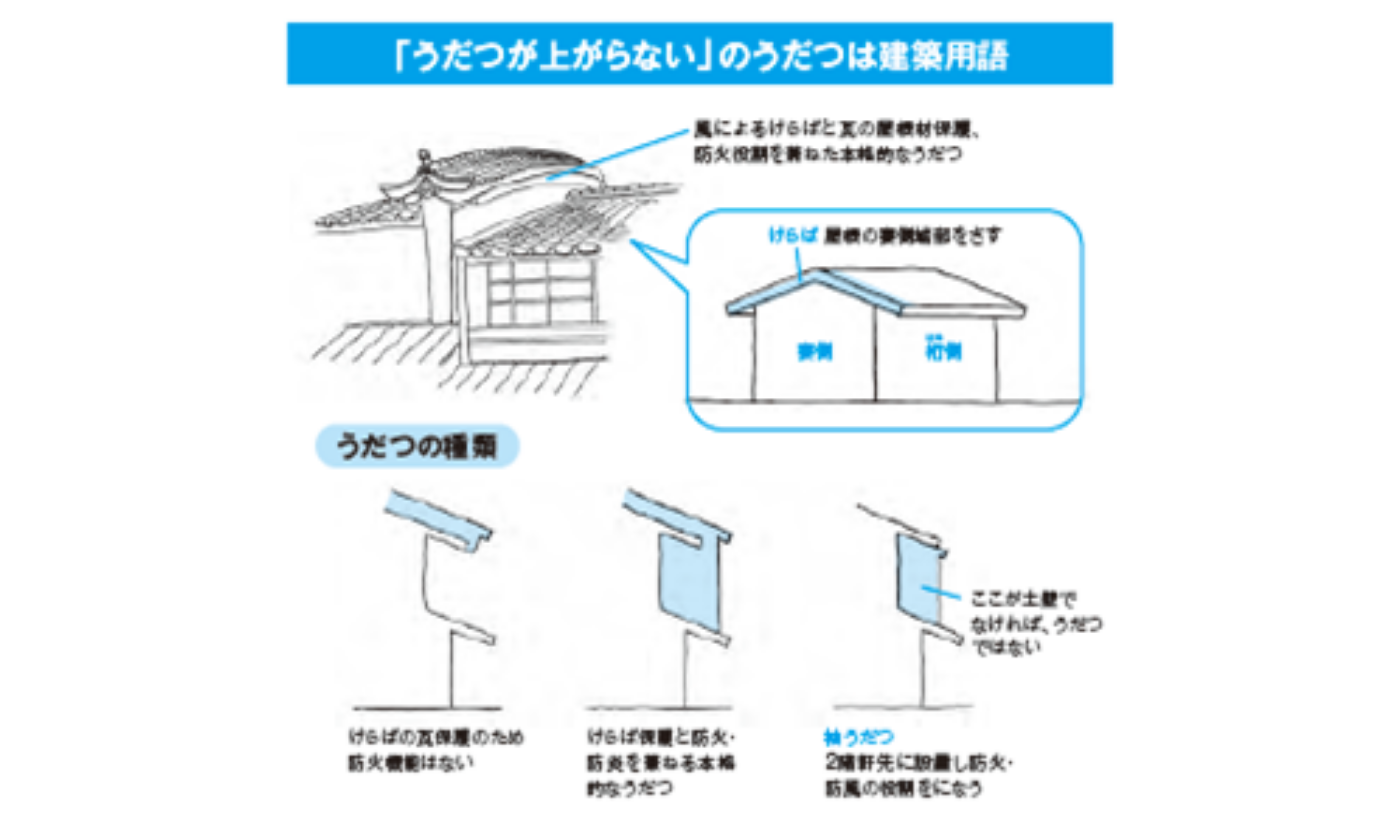

「うだつが上がらない」の「うだつ」は建築用語?意味・使い方・由来とは?【建築の話】

「うだつが上がらない」の「うだつ」は建築用語?

「うだつが上がらない」の由来とは?

屋根材を押える備えが防火にかわったわけ

「うだつの上がらない人だ」という言葉を聞いたことがあるでしょう。うだつは漢字で「卯建」と書き、日本家屋に見られる設備です。関西発祥なので、関東より北の方には馴染みが薄いかもしれません。うだつは防火設備だと解説されることがありますが、当初の目的は違いました。

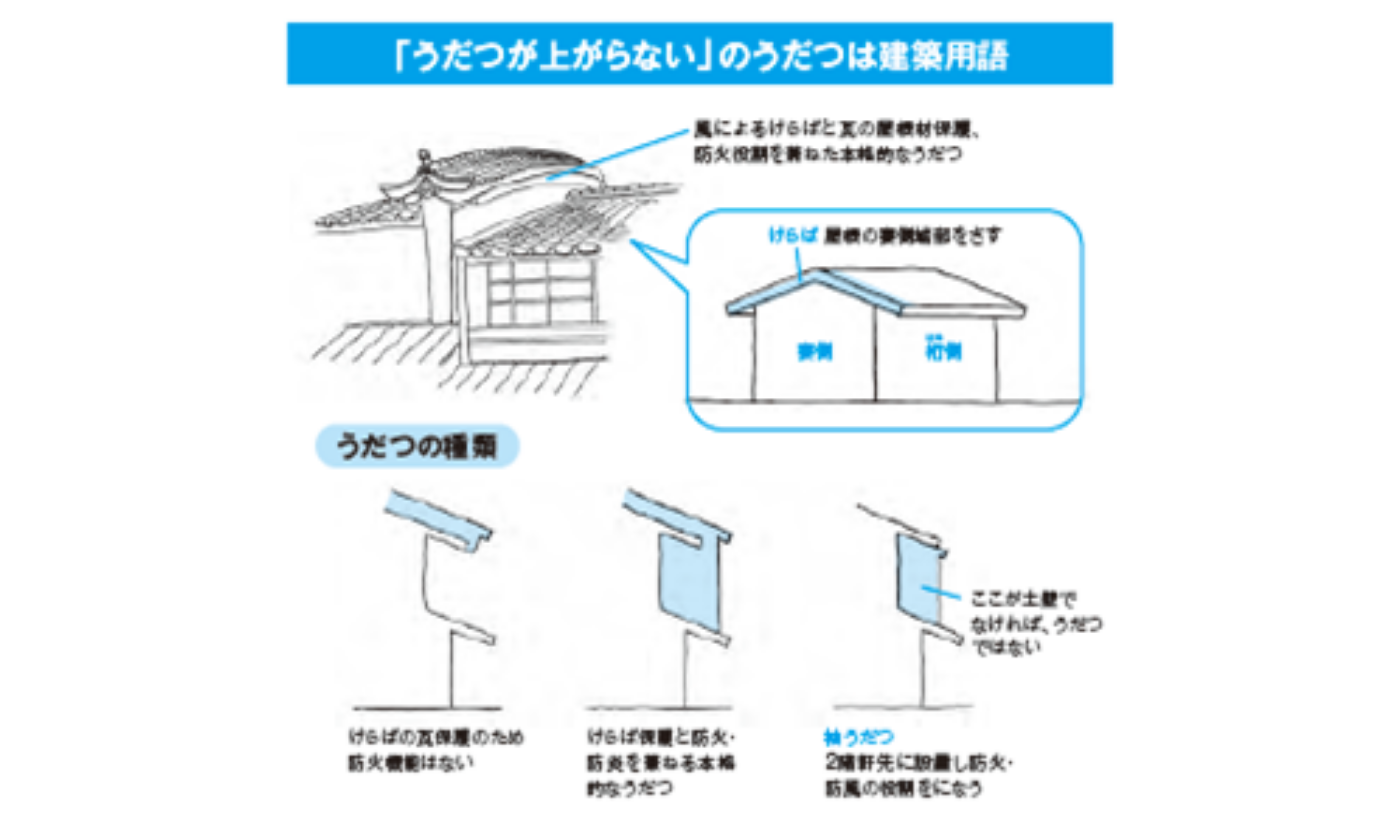

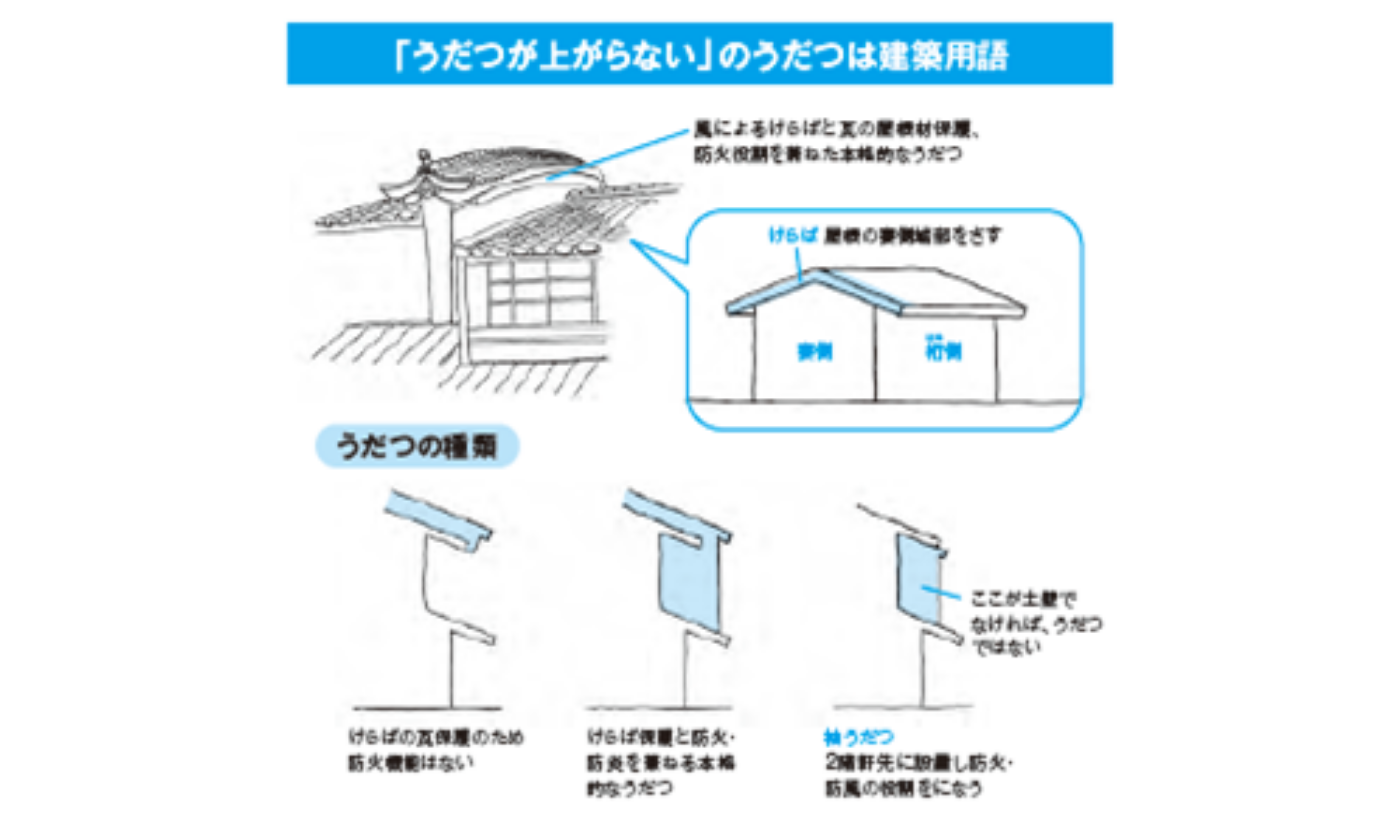

中世から近世にかけての町家の屋根は、多くが板葺きでした。強い風にあおられると、めくれあがってしまいます。これを防ぐため、茅などを束ねて屋根を押さえたのが、うだつの始まりです。そもそも可燃性ですから、防火機能はほとんどなかったと考えられます。

江戸時代に入ると、壁が漆喰塗りになり、屋根は瓦になって、町家の防火性は高まりました。しかし、軒裏部分は火が走りやすいので、袖壁を外に出し、漆喰で固め、延焼を防ぐ袖(うだつ)が登場します。

このころ、うだつが防火設備になったのです。火事が多いのは冬ですから、袖うだつは冬に風が吹く側につければこと足ります。しかしそれではバランスが悪いので、厚みの違うものを両サイドにつけるようになりました。よく観察すると、風下側のうだつは薄く、風上側は火に耐えるよう厚く、つくられていることがわかります。

とはいえ、このようなうだつを設置するのにはそれなりの費用がかかります。そこから「うだつの上がっている家は成功している」というイメージが浸透し、「うだつが上がらない」という表現がうまれたようです。

そのためか、現在も残っているうだつの多くは、本来の機能とは別にうだつの壁面には細かい装飾や小屋根に意匠を凝らしたものとなっています。

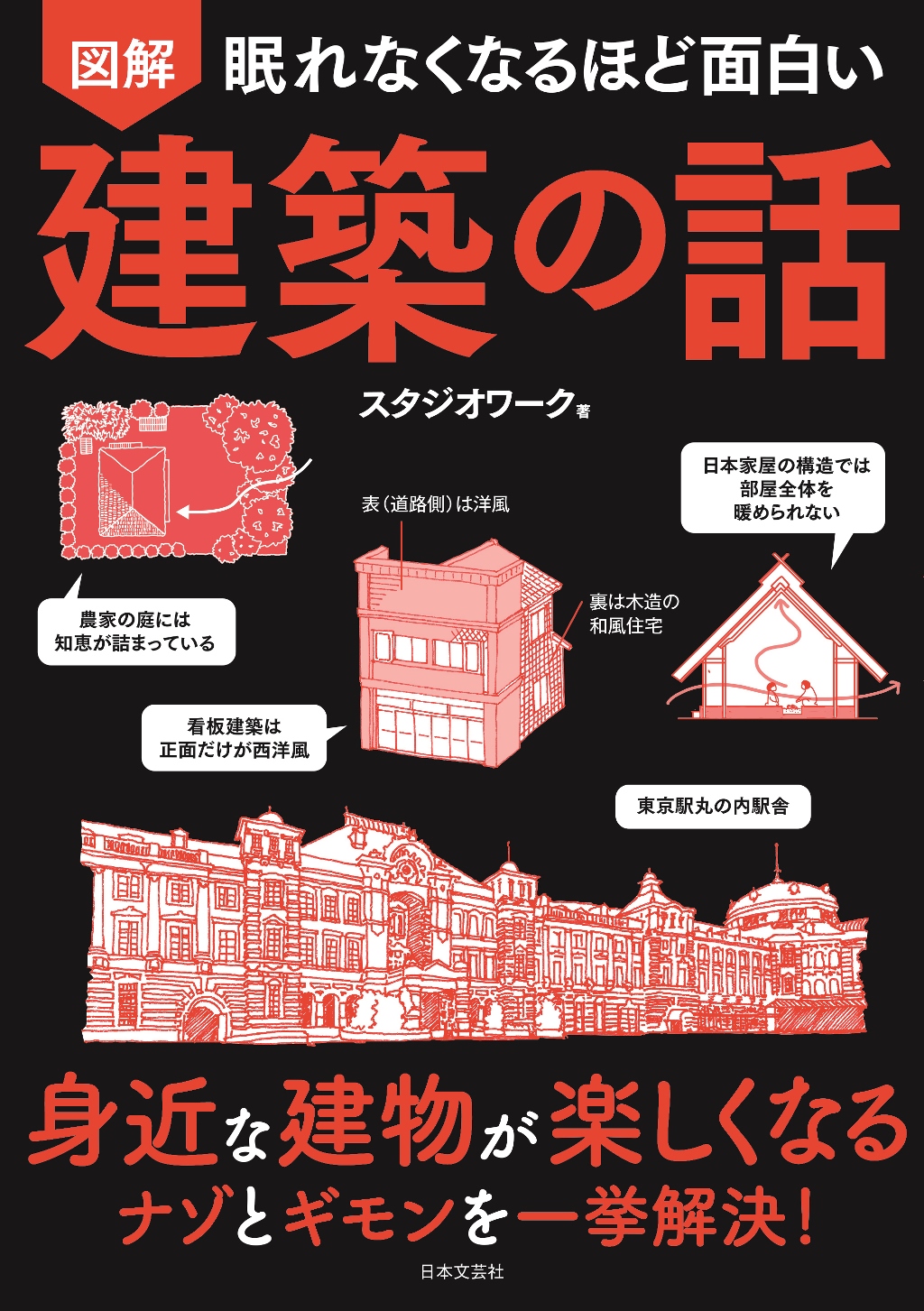

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』著/スタジオワーク

「うだつが上がらない」の意味とは?

「うだつが上がらない」とは、「地位や生活がさっぱり向上しない」という意味の慣用句です1。 「うだつ」の漢字は「梲」が一般的で、もともとは建築用語で、商家が隣家の間に設けた防火壁のことを指します。うだつを高く掲げることが繁栄の印であったため、「うだつが上がらない」は「繁栄していない」ということを表すようになりました。

「うだつが上がらない」の使い方とは?

「うだつが上がらない」の例文

私はまだまだうだつが上がらないですから、日々精進する毎日を送っていますよ。

あの人は何をやってもうだつが上がらないから、親として見ていてイライラするよ。

最近、仕事でうだつが上がらない。努力しているのになかなか結果が出ないんだ。

勉強しているけど、テストの点数が伸びなくてうだつが上がらないなあ。

昇進のチャンスがなかなか巡ってこなくて、うだつが上がらないんだよね。

このままではキャリアが停滞してしまってうだつが上がらないな。

社内での評価が低くて、うだつが上がらないんだよね。もっと頑張らないと。

周りの人に比べて出世もしないし、うだつが上がらないなあと感じている。

何をやってもうまくいかず、うだつが上がらない日々が続いている。

夢や目標を達成できず、うだつが上がらない人生だと思ってしまうことがある。

『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』はこんな人におすすめ!

・世界中の様々な建築に興味がある!

・日本の伝統的な建築物について学んでみたい

・お寺や神社の建築について知りたい

以上の方には「図解 建築の話」は大変おすすめな本です。

「うだつが上がらない」は建築からうまれた言葉?

本書、「図解 建築の話」では建築について様々な知識を提供していますが、ここではその中でも日常生活でもなじみのある「うがつが上がらない」という言葉について、ご紹介しましょう。

「うだつの上がらない人だ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。うだつは漢字で「卯建」と書き、日本家屋に見られる設備です。うだつは防火設備だと解説されることがありますが、当初の目的は違いました。

中世から近世にかけての町家の屋根は、多くが板葺きでした。強い風にあおられると、めくれあがってしまいます。これを防ぐため、茅などを束ねて屋根を押さえたのが、うだつの始まりです。そもそも可燃性ですから、防火機能はほとんどなかったと考えられます。江戸時代に入ると、壁が漆喰塗りになり、屋根は瓦になって、町家の防火性は高まりました。しかし、軒裏部分は火が走りやすいので、袖壁を外に出し、漆喰で固め、延焼を防ぐ「袖うだつ」が登場します。

うだつが防火設備から意匠をこらしたものをにかわったわけ

このころ、うだつが防火設備になったのです。火事が多いのは冬ですから、袖うだつは冬に風が吹く側につければこと足ります。しかしそれではバランスが悪いので、厚みの違うものを両サイドにつけるようになりました。よく観察すると、風下側のうだつは薄く、風上側は火に耐えるよう厚く、つくられていることがわかります。

とはいえ、このようなうだつを設置するのにはそれなりの費用がかかります。そこから「うだつの上がっている家は成功している」というイメージが浸透し、「うだつが上がらない」という表現がうまれたようです。そのためか、現在も残っているうだつの多くは、本来の機能とは別にうだつの壁面には細かい装飾や小屋根に意匠を凝らしたものとなっています。

あなたの好奇心をくすぐる建築のトリビアが満載です

只今紹介した「うだつ」という言葉の由来だけでなく、本書では建築の様々な知識を紹介しています。その数実に60個です!以下の5つのパートに分けて紹介をしているため、気になるパートから読むことが可能です。

「①日本の建築は知らないことだらけ」「②こんな目で見ると近・現代建築も面白い」「③寺社はこだわりの世界」「④城・庭が育んだ日本の美意識」「⑤建築を支えた縁の下の力持ち」の5章にわたって、日常生活において切手は切り離せない「建築」の奥深い世界を図解で分かりやすく解説します。

シリーズ累計250万部は伊達じゃない!豊富に使われた図解の圧倒的わかりやすさ

「図解 建築の話」と銘打っているだけあって、図解がふんだんに使われています。

右ページに文章、左ページに図解で解説という形で全頁が構成。

さくっと読めてしまうのに、しっかりとした専門家の知識を身につけることができるのが最大の魅力です!

この「眠れなくなるほど面白い図解シリーズ」は250万部を突破している大ヒットシリーズです。

【書誌情報】

『図解 建築の話』

著者:スタジオワーク

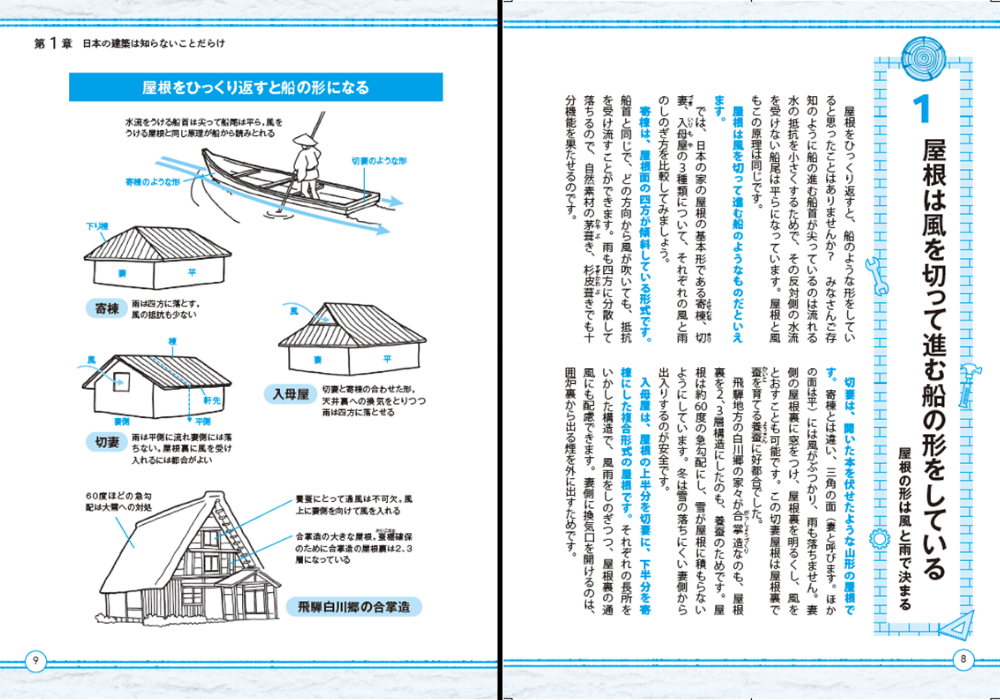

身近な建物が楽しくなる。ナゾとギモンを一挙解決!屋根の形は、どうやって決まるの? 正面だけが西洋風の看板建築って、どんな構造? うだつが上がらないの、うだつって何? 日本の建築をテーマに、さまざまな建築のナゾを楽しく解き明かします。古民家から、お寺、神社、城、庭、代表的な近・現代建築まで、建築家ならではの視点で、建築物の見方、楽しみ方を図解します。理系の知識がなくても大丈夫。私たちの生活や伝統美など、暮らしの文化に根ざした日本建築のスゴさと面白さがわかります。建築士しか書けない精緻なイラストを満載。60項目で楽しむ建築エンターテインメント本です。