電車

電車が10時間立ち往生…その時トイレはどうなる?運転士が密かに行う「驚きのトイレ対策」と禁忌の飲み物【図解 鉄道の話】

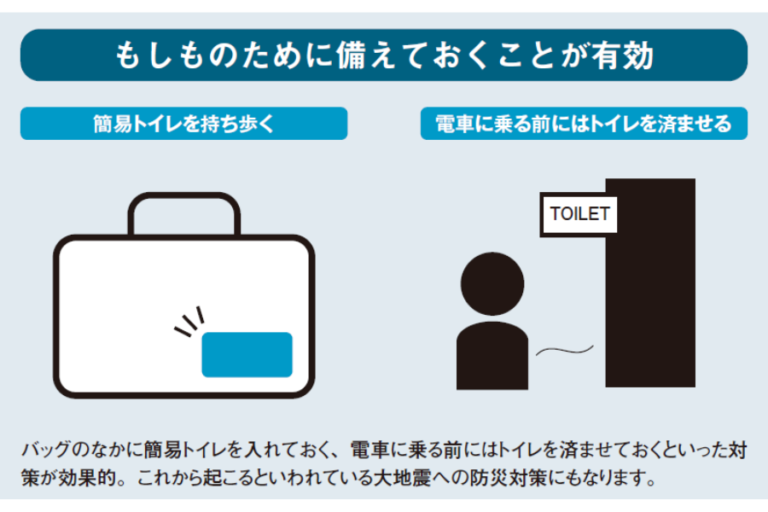

緊急用の簡易トイレもある 悪天候で電車から長時間降りられなかったという話をたまに聞きますが、昨今の異常気象を考えると他人事ではありません。2023(令和5年)、西日本で災害級の大雪が降った際に、JR京都線・琵琶湖線の電車 […]

【鉄道の謎】電車が止まる理由は?「異音の確認」や「車両点検」で運転再開まで何分かかるか解説【図解 鉄道の話】

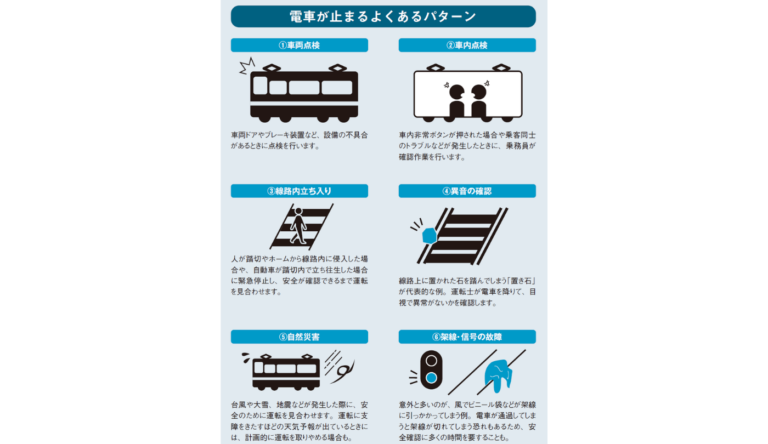

原因不明だと半日以上も止まることも 電車が長時間止まるのには、いろいろな原因があります。まず思いつくのは人身事故ではないでしょうか。また車内アナウンスでよく聞くのが「異常な音を感知」の事例。これは電車が何かを踏んだ場合が […]

【鉄道の謎】人身事故の「運転再開」は何分後?場所と原因から予測する裏ワザ【図解 鉄道の話】

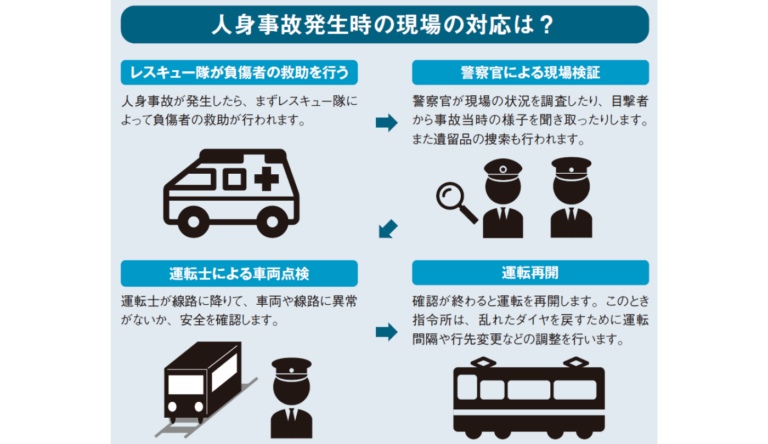

人身事故の裏側にある現場の連携 人身事故で「運転見合わせ」になった際、運転再開までそれなりに時間がかかるものですが、一体どれくらいかかるのでしょうか。総務省統計局がまとめた『日本の統計2023』によると、全国の鉄道で発生 […]

環境面で再評価されている路面電車の新しい形【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

路面電車ならではの利点を生かす 路面電車は道路を走る小型の電車で、主に短距離の移動に使われます。最大の特徴は道路に敷設された軌道を走ること。日本最初の路面電車は1895(明治28)年の京都電気鉄道で、これは日本最初の営業 […]

なぜ日本は電車を国産化したのか?地下鉄開業と沿線開発ブームの裏側【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

鉄道の電化が国策となり、自国で開発するようになった エネルギー政策の一環で電化が進展 明治後期にはじまった電車の歴史が、いよいよ成長期を迎えて発展したのが大正から昭和初期にかけての時期です。 1919(大正8)年、政府は […]

日本の電車史は路面電車からはじまった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の電車史は路面電車からはじまった 最初の電車はアメリカから輸入した 1890(明治23)年、上野公園で開催された第3回内国勧業博覧会において、日本初となる電車のデモンストレーション走行が行われました。このとき来場者を […]

日本で電車が進化した理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の鉄道事情と電車の特徴がマッチ 日本の鉄道車両はほとんどが電車です。海外では電気機関車が広く普及しましたが、なぜ日本では電車が主流になったのでしょう。 電車の最大の特徴は、動力が各車両に分散していること。能力を発揮す […]

電車をはじめて走らせたのはドイツだった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ドイツで生まれてアメリカで発展した 1879年、ドイツのベルリンで工業博覧会が開催されました。このとき行われたデモンストレーションが、小型の電気機関車が客車3両を引いて1周300mの線路の上を走行するというもの。最高速度 […]

「電車」以外にも聞く「列車」などの呼び方の使い分けは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電気を使わないと電車と呼ばない? 一般的にはレールの上を走行する乗り物は「電車」と呼ぶことが定着しています。日常生活で名称を細かく使い分ける必要はありませんが、ここではぜひ知っておきたい正式な区分を紹介します。 鉄道車両 […]

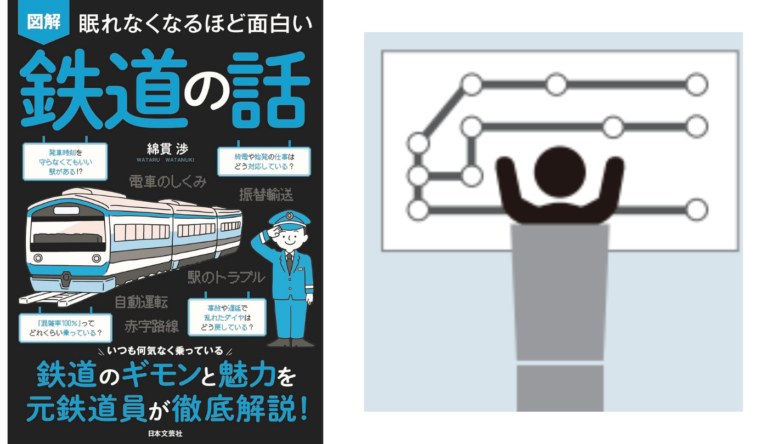

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

運行の要である運転指令所 分刻みのスケジュールを定刻通りに運行している鉄道。通勤ラッシュの時間帯には、発着の間隔が3分ほどのかなり短いものになることも運行本数が多いというのは乗客にとってありがたいことですが、一つの列車が […]

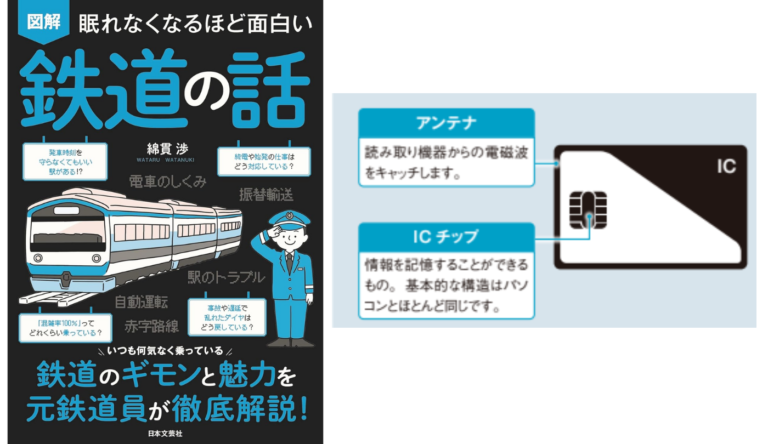

日本の技術が詰まった交通系ICカードのしくみ【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ICチップは小さなコンピュータ!? SuicaやPASMOといった交通系ICカードを持っている人は多いでしょう。これがあれば電車に乗るときにいちいち切符を買う必要がなく、1枚持っておくと便利です。 CカードにはICチップ […]

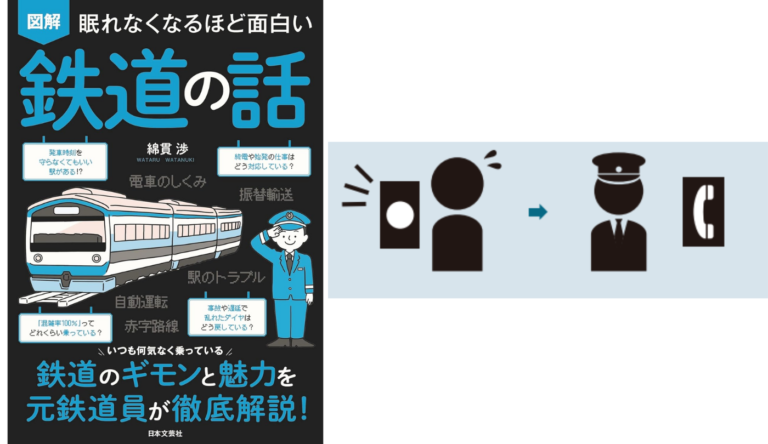

火災や非常事態、いざというときに混乱しないためのSOSの方法【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

火災や非常事態……いざというときに混乱しないためのSOSの方法 万が一のときに使える装置とは!? 乗り物には事故がつきものといっても過言ではないでしょう。どれだけ安全に気をつけていても、危険を防ぎきれないときがあります。 […]