清少納言も通っていた?清水寺や石山寺が平安女性に人気だった理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

宮仕えが息苦しかったから

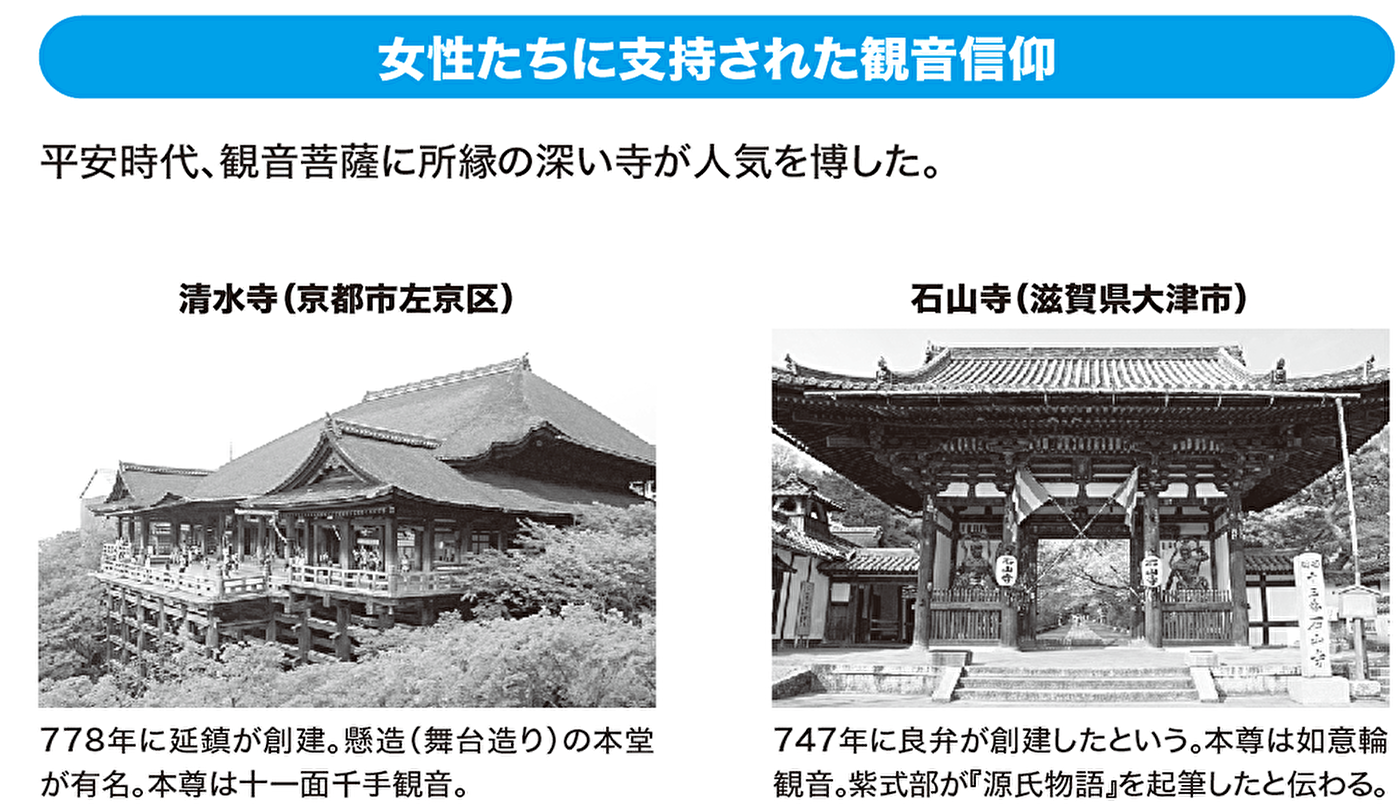

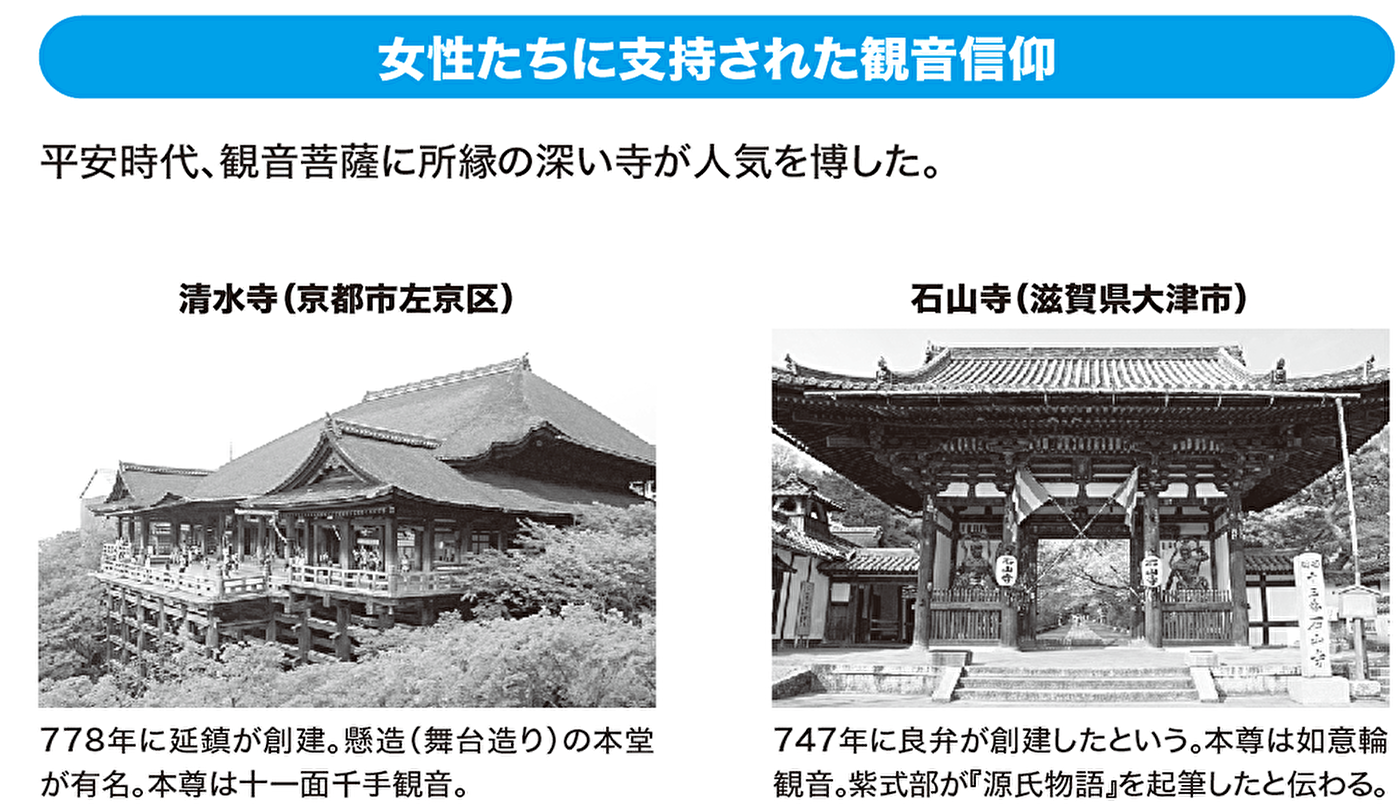

平安時代の女流文学を読んでいると、清水寺や石山寺、長谷寺といった観音の霊場に参籠〈*〉する場面がしばしば出てきます。たとえば、清少納言は『枕草子』に清水寺参籠の思い出を記しており、本堂内に局という参籠用の半個室がいくつも設しつらえてあったことなどを細々と述べた後、読経を終えた僧がやってきて、「こんな方も参籠にお見えになってますよ」と教えたり、火桶や果物を運んできたりしたことを楽しげに述べています。『源氏物語』「玉鬘」には長谷寺参籠の場面があり、世慣れた女房が初参籠でいい場所の局がとれなかった姫様を世話する様子が描かれています。このほか『蜻蛉日記』や『更級日記』には石山寺参籠の次第が述べられています。

これらの記述を読むと、これらの寺院は多くの参詣者で賑わっていたことがわかります。その中には身分の低い者もいましたが、多くは貴族の妻や娘、それに仕える女房たちでした。彼女たちはどうして観音霊場を参詣したのでしょうか。1つには、観音は男性より罪が深く往生が難しいとされた女性を救ってくれると信じられたことがあります。観音の女性的な姿にも心惹かれたのでしょう。

それと同時に息が詰まる宮仕えからの解放ということもあるようです。先に触れた「玉鬘」の女房は、中途半端な奉公の身の上が息苦しくなり、しばしば長谷寺を参拝するようになったのだと述べられています。一方、『蜻蛉日記』の作者・右大将道綱の母は、夫の女性関係に疲れ果て石山寺参詣を思い立っています。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 仏教』 監修:渋谷申博

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 仏教』

監修:渋谷申博

イラストや図解を交えた61項目。はじめての人でも仏教の知識や教え、日本の文化がよくわかるエンターテインメント雑学本です。大人の学び直しにおススメ! 「お寺はもともと雨宿りする場所だった」「仏教教団が大きくなったのは、釈迦がシティボーイだったから」「お坊さんの袈裟は、もとはゴミ捨て場の布だった」など、驚きのエピソードや初耳学が満載。仏教って、こんなに楽しい!

この記事のCategory

オススメ記事

世界各地にあるお寺はどのような理由でつくられたの?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

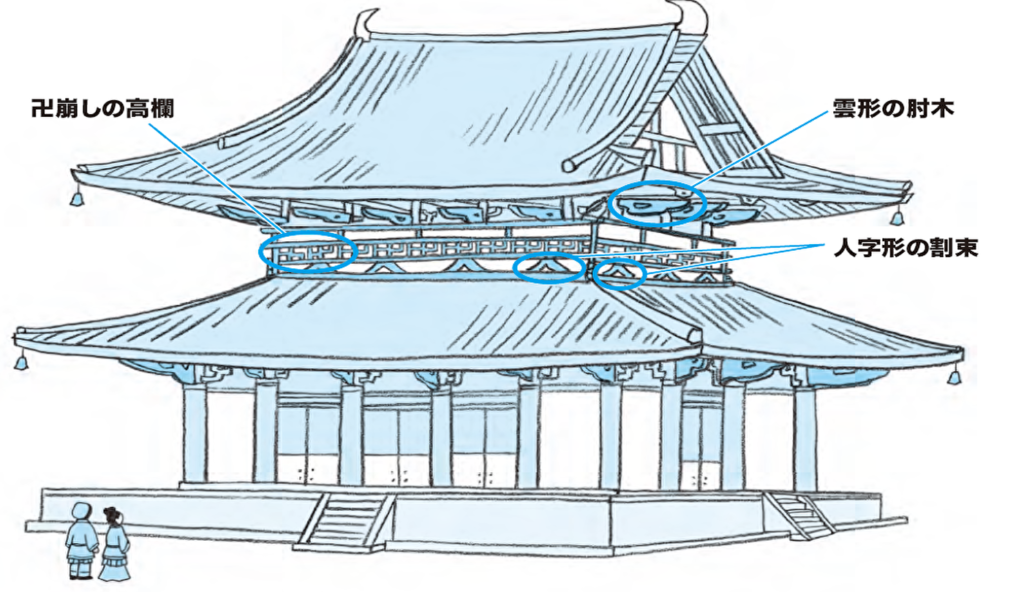

世界最古の木造建築「法隆寺」は本当に最古?その理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

お葬式っていつの時代からどんな経緯ではじまったの?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

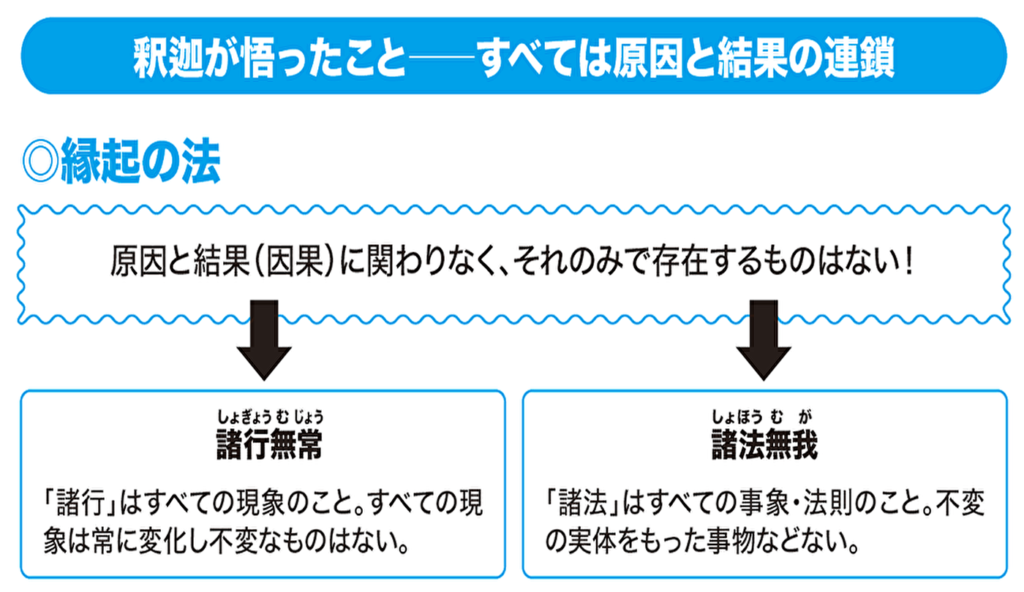

釈迦(お釈迦様)が説いた教えとは?『縁起の法』と『諸行無常』の本質を解説【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

呪術を取り入れた!密教が登場した理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

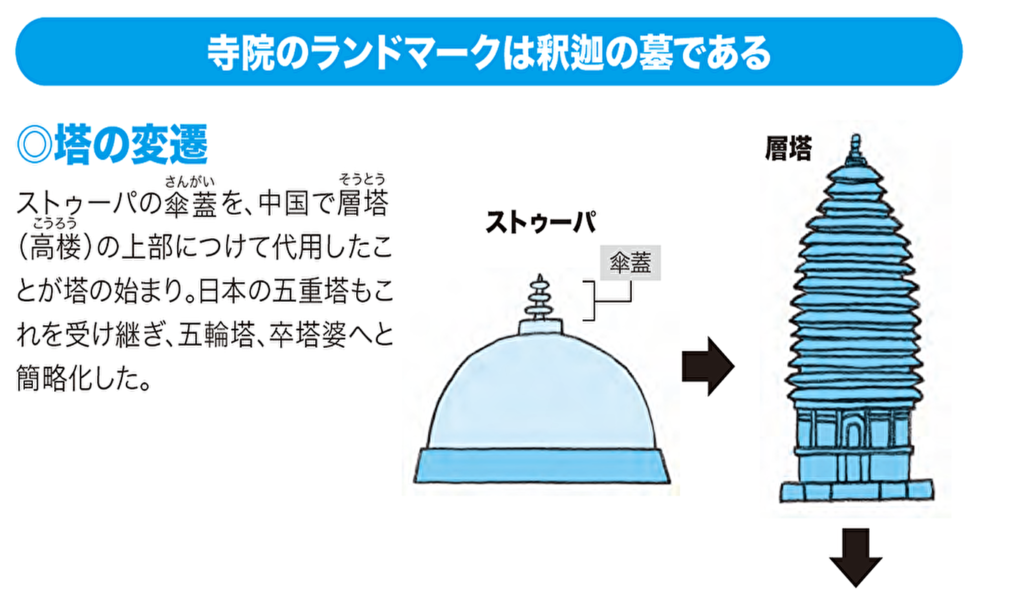

五重塔の由来はお釈迦様のお墓?ストゥーパから卒塔婆へと姿を変えた仏塔の歴史【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

仏前でお香を焚く本当の理由を知っていますか?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

口伝えは難しいから葉っぱに書いて残していた?経典が編纂された経緯とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

求人情報

工場設備の保全工事に関する現場管理/工事監理

株式会社ビーネックステクノロジーズ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給35万円~55万円スポンサー:求人ボックス

TVCMで話題の人気メガネチェーン店の受付・接客スタッフ/週3日~・1日4h~/髪色自由・ピアス可/フリーター活躍中/正社員登用あり

OWNDAYS イオンモール東浦店

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,400円~スポンサー:求人ボックス

役員の送迎ドライバー/年収350万円以上 名古屋市内

AMORE CLINIC

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

店舗や工事現場での警備スタッフ

株式会社アルファ

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万500円~1万3,000円スポンサー:求人ボックス

26年1月新設/オープニング/食品倉庫の管理者/年休120日/月給30万円超/朝昼勤務

株式会社ウエダ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万2,000円~スポンサー:求人ボックス

「廃棄物運搬ドライバー」/未経験OK/普通・準中型免許必須/日給保証/14時半退勤OK/残業なし

東京自動車運転者労働組合

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:日給1万5,200円~スポンサー:求人ボックス