国鉄はなぜJRになったのか?37兆円赤字からの大改革ストーリー【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

国鉄からJR への民営化で変わったこと

民営化により体質を改善

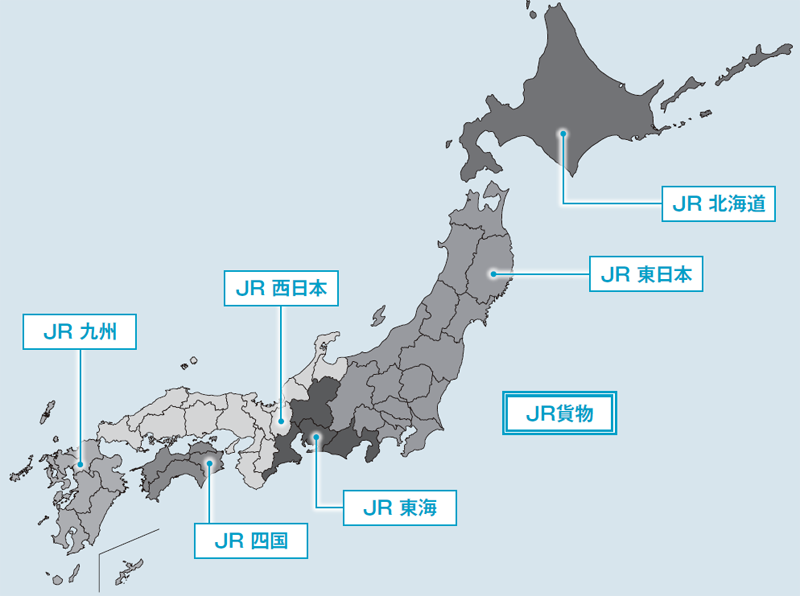

1987(昭和62)年、国鉄(日本国有鉄道)が民間会社JRとして新しい歴史を歩みはじめました。従来の全国統一組織から、北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州の旅客6社と貨物1社の計7社へ分割民営化されたのです。

その大きな理由の一つが累積赤字。最終的にはその負債は37兆円にものぼりました。なぜ国鉄はこのような状態になったのでしょうか?

主な理由は、高度経済成長で鉄道整備に多くの投資が必要になったこと、車社会が到来したことです。自家用車の大衆化に伴って、急速に鉄道離れが起きました。

また運営形態にも原因がありました。国鉄の運営方針は全国一元型。本来は首都圏や各地方それぞれのニーズに合わせた柔軟な対応が必要ですが、それができない構造だったのです。

さらに国鉄は「公社制度」という制度で運営しており、独立して経営しながらも重要な決定事項については国会の承認が必要でした。そのため値上げが必要な経営状態になっても国が許可せず、適切な運賃改定が行えませんでした。

このようにして累積赤字の膨れ上がった国鉄。経営の健全化をするために分割民営化がなされ、巨額の赤字は国鉄の土地や株式を売却したり、JRや国民が負担したりして処理することになったのです。

国鉄を旅客6社と貨物1社に分割

民営化により地域密着経営を目指したJR。結果として東日本、東海、西日本の各社は黒字化に成功して株式公開し、九州もこれに続きました。

旅客6社の正式名称は「○○旅客鉄道株式会社」。JR 東日本の場合は東日本旅客鉄道株式会社です。

国鉄が膨大な赤字を貯め込んだ理由

急な経済成長と都市部への人口集中に対応できず、鉄道環境の整備に巨額の投資が必要になった。

モータリゼーションが進んで車社会が到来。深刻な鉄道離れ(国鉄離れ)が起きた。

公社制度があり一元的な組織だったため、地域に根差した健全な経営が難しかった。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

ハンドルのない電車がカーブできる秘密は車輪の形にあり?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

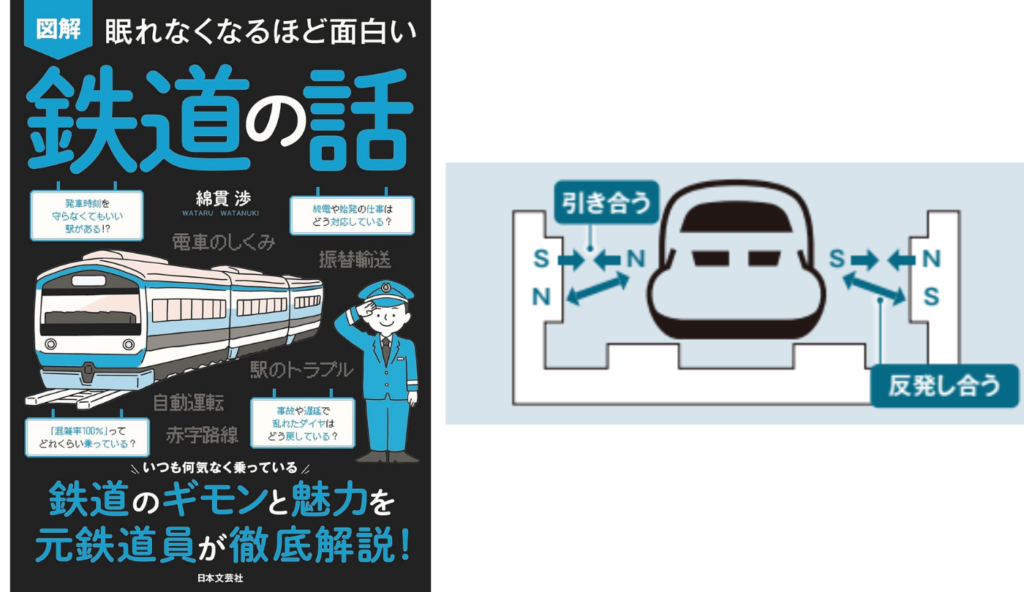

リニアモーターカーってどうやって走るの?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

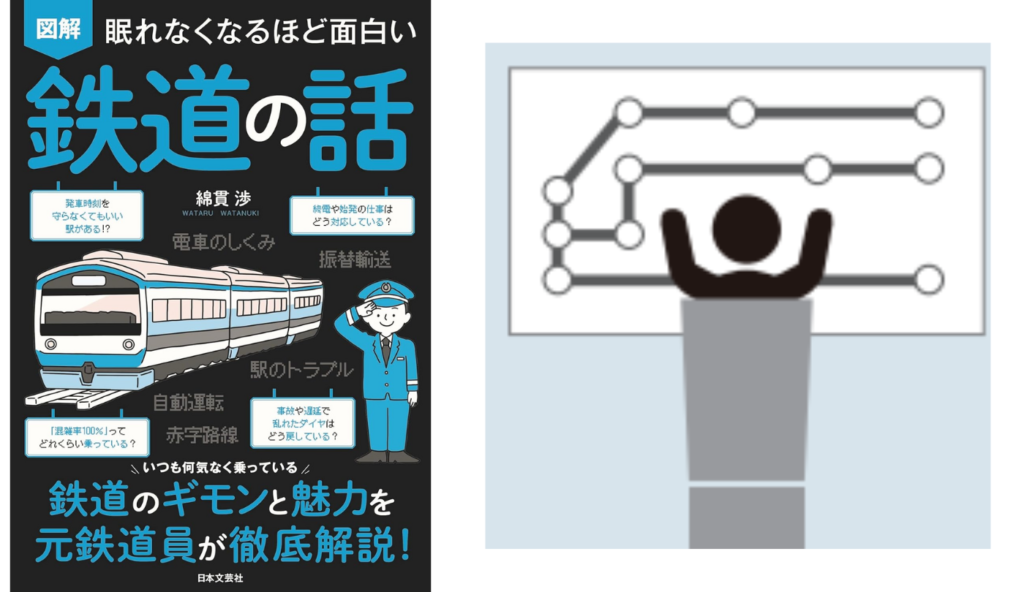

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

日本の電車史は路面電車からはじまった【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

海外を驚かせた日本の鉄道技術とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

火災や非常事態、いざというときに混乱しないためのSOSの方法【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

鉄道でも進んでいる自動運転化【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

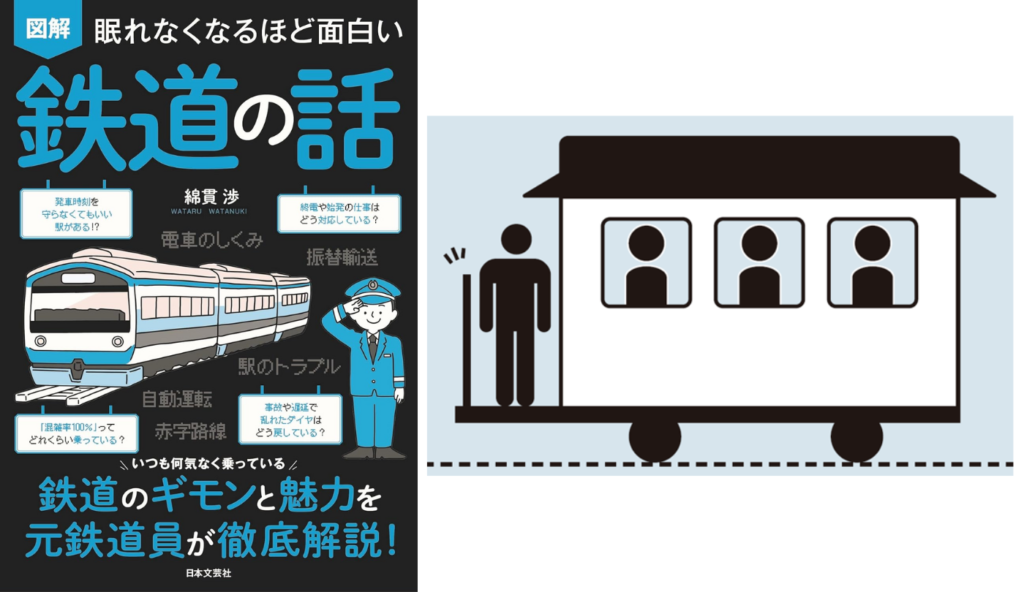

電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

求人情報

賞与年2回!月給27万〜「資源回収ドライバー」で男性も女性も募集中

勝産業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万3,000円~スポンサー:求人ボックス

店舗や工事現場での警備スタッフ

株式会社アルファ

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万500円~1万3,000円スポンサー:求人ボックス

木材の分別作業スタッフ

関西チップ工業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給36万8,000円スポンサー:求人ボックス

スズキ販売店での自動車整備士

スズキオート 江戸川

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~30万円スポンサー:求人ボックス

未経験スタートの現金輸送警備・ドライバー

株式会社アサヒセキュリティ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給21万8,940円スポンサー:求人ボックス

地域密着型のタクシー乗務員

八幸自動車株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万9,044円~スポンサー:求人ボックス