“空に浮かぶミクロの結晶” 雲はなぜ落ちてこない?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

雲ができるしくみ

雲は何からできている?

空の高いところに漂うとても小さな水滴や氷晶(氷の結晶)。これが一か所に密集して、はっきりと目で見えるようになったものが雲です。

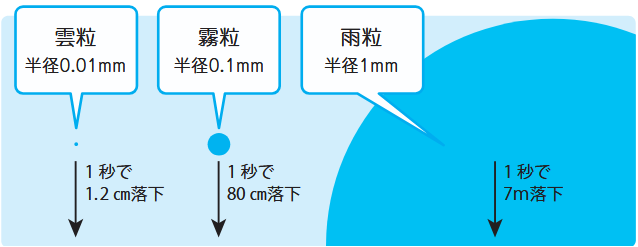

水滴は雲の種類などによって異なるものの、大体0.01mm程度のスケールです。水滴の落下速度はとても遅く、計算上は1分間で1mにも満たないくらいです。さらに上空の風の影響などもあるため、雲は落ちてくることなく漂い続けています。

氷晶とは、氷の結晶のことです。 結晶の発達具合によって大小ありますが、0.01mm程度のスケールです。 大半は平たい六角(角板)や、細長い六角柱(角柱)です。まれにカットダイヤのような形になったピラミッド型氷晶と呼ばれるものもあります。

●水滴の大きさと、落下速度の目安

雲が空に浮かぶしくみ

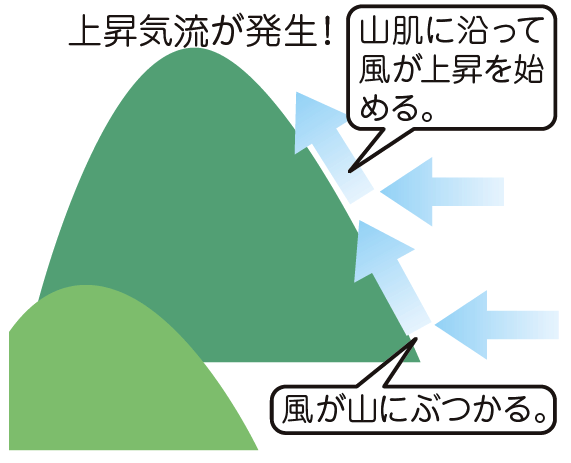

さまざまな理由で上昇気流が発生し、水蒸気を含んだ空気が持ち上げられると雲ができます。

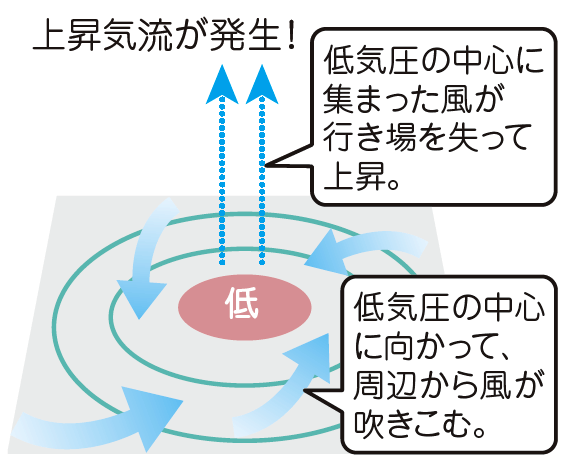

低気圧や気圧の谷が近づくと天気が悪くなる傾向があります。これは、周辺より気圧が低い場所では上昇気流が発生し、この上昇気流が雲をつくるからです。

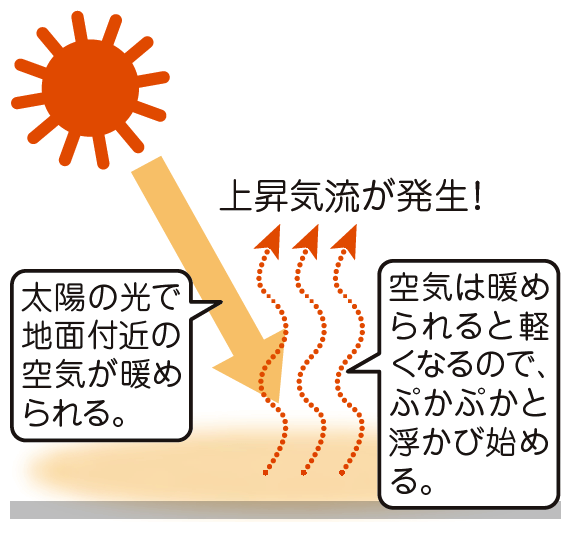

また、空気には、暖められると軽くなり、冷やされると重くなるという性質があります。よく晴れた日は、日射の影響で暖められた地表付近の空気はぷかぷかと浮かぶように上昇し、雲をつくります。

それから、向きの異なる2つの風がぶつかったとき(風の収束)も、ぶつかりあった風が行き場を失って上昇し、雲をつくることがあります。

上昇気流のメカニズム(おもなもの)

強い日射で地面付近の空気が暖められたとき

風が山にぶつかったとき

低気圧の周辺

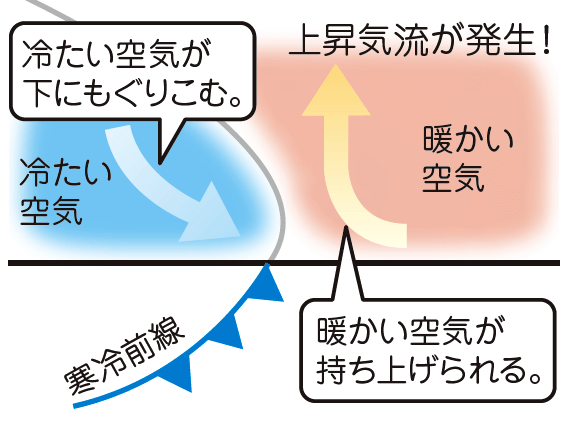

寒気と暖気がぶつかる「前線」がある場所

【出典】『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』著:岩槻秀明

【書誌情報】

『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』

著:岩槻秀明

季節ごとに見られる雲やレアな雲、気象予報の役に立つ雲など、科学的な観点から見る雲に加え、雲海や霧など景色として楽しめる雲まで解説する雲図鑑です。

この記事のCategory

オススメ記事

“空に浮かぶミクロの結晶” 雲はなぜ落ちてこない?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

雲はチリから生まれる!? 図でわかる雲発生の仕組み【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

あたたかい雨と冷たい雨、何が違う? 異なるプロセスで降ってくる雨の仕組み【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

すべての雲は10種類に分類できる!? 国際基準に基づく雲の世界【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

空に現れる“乳房雲”とは? 神秘のこぶ雲に注目!【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

巻雲で一番見るけど毎回違う表情を魅せる一期一会な雲「もつれ雲」とは?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

レアな雲「塔状雲」を見分けるコツと特徴とは?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

美しい形を見つけたらラッキー? 空を飾る「かぎ針型の雲」の正体【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

求人情報

駐車場管理スタッフ

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:契約社員給与:時給1,180円スポンサー:求人ボックス

ママ活躍中/時短勤務/WEB求人広告の企画営業職/先輩社員も部長もママ!時短社員で“私のキャリア”を続けよう

イングホールディングス株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万1,000円~30万円スポンサー:求人ボックス

小型モーター等電気電子部品のルート営業

三田電業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~35万円スポンサー:求人ボックス

医薬品製造機の法人営業/世界で1つの機械を作る提案!営業経験者募集!ノルマなし

池田機械産業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~45万100円スポンサー:求人ボックス

マンション・アパート退去工事の簡易補修スタッフ/17時定時・昇給&賞与有・直行直帰可・年収500万以上可

株式会社Restoration

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~50万円スポンサー:求人ボックス

冠婚葬祭プランアドバイザー

株式会社117

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~スポンサー:求人ボックス