なぜ鉄道がつくられるようになったのか【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

重いモノを運ぶための知恵がはじまり

鉄道車両を載せるレールの下には、一定間隔に置かれた木があります。これは枕木といわれるもので、レールを支える役割があります。さらにレールや枕木が沈まないようにバラストと呼ばれる小石が敷き詰められているのですが、これを道床といいます。私たちが普段線路と呼んでいるものは、レールとその下にある枕木、道床を総称したものなのです。そして、この線路の上に車両を走らせ、移動する交通機関が鉄道ということです。

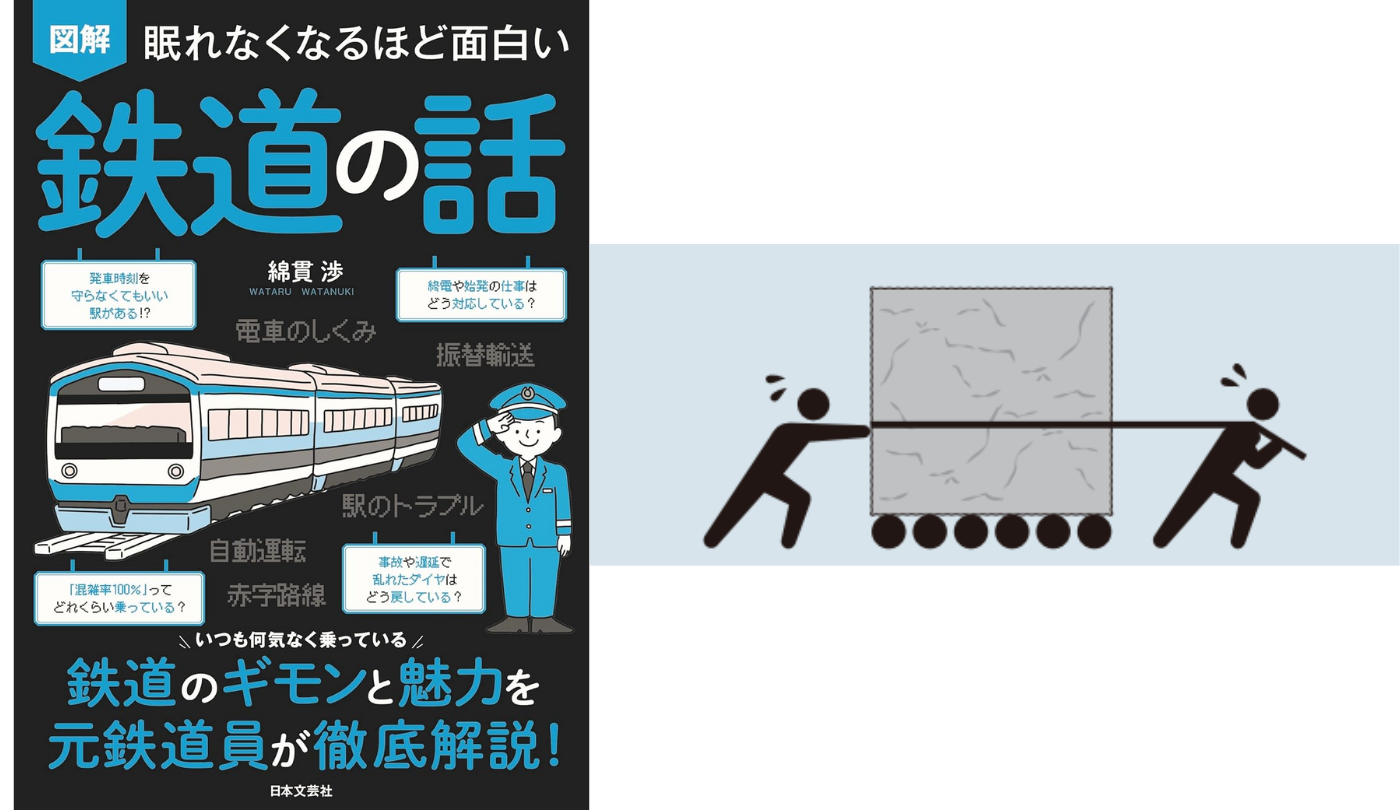

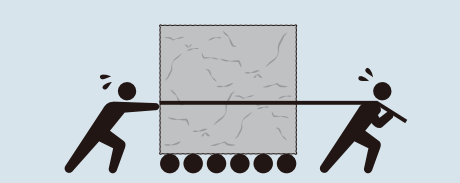

ちなみに、レールの上を走る車輪を紐解くと古代エジプトにまで遡ることができます。ピラミッドをつくる際、石を運ぶために使われていたのが丸太です。人がただ石を引っ張るだけではなく、丸太の上に石を乗せたほうが摩擦によ抵抗が少なくなり、モノが運びやすかったのです。つまり、車輪はこの丸太が進化したものだと考えられています。

実際、古代ギリシャ時代には、荷物を運搬するためにつくられた道路があり、そこに馬車を走らせていました。そんな馬車を使った物流は18世紀まで盛んに行われていましたが、イギリスで蒸気機関車が発明されると主役を奪われ、次第に影を潜めていきました。このような重いモノを運ぶための知恵が鉄道の起源といわれています。

丸太が進化して車輪になった

重いモノを動かすとき、移動させやすいよう下に丸太を敷いていました。車輪はこれを応用したものなのです。

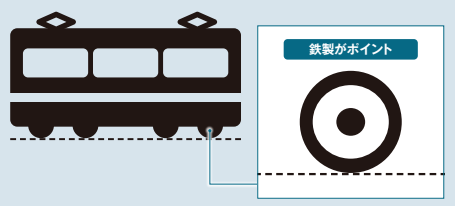

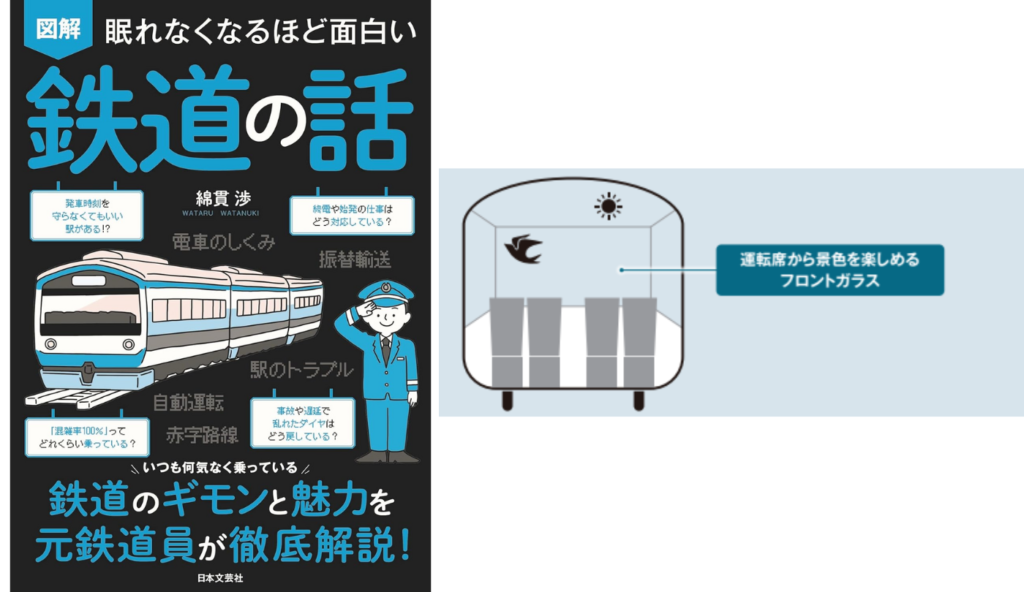

鉄を用いることで走行時の抵抗が減る

レールと車輪を鉄製にすることで、少ない摩擦で効率的に走行できます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話 』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

電車の座席はなぜ違う?ロングシートとクロスシートのメリット・デメリットを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

鉄道でも進んでいる自動運転化【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

火災や非常事態、いざというときに混乱しないためのSOSの方法【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

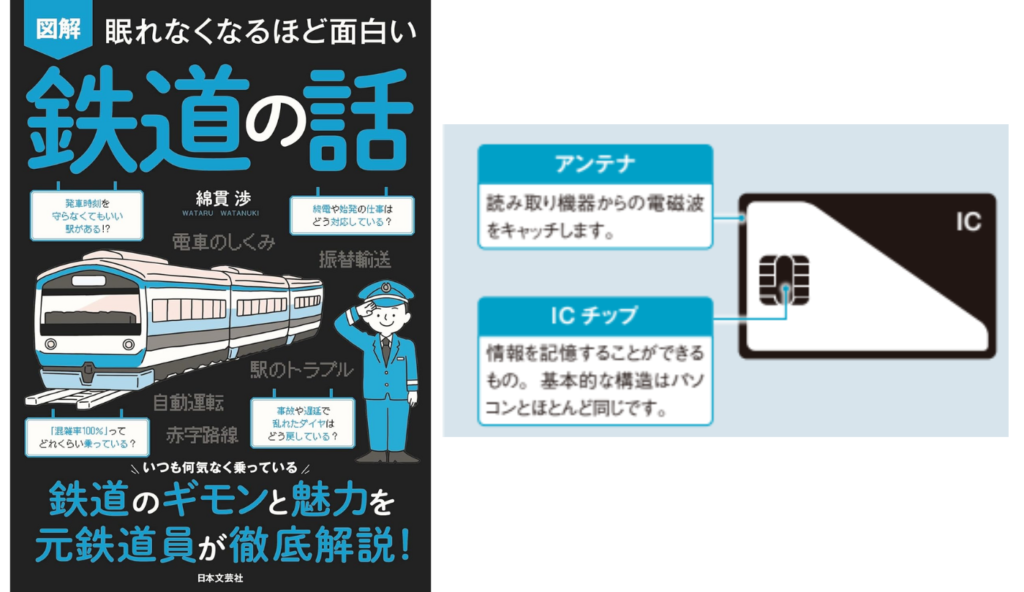

日本の技術が詰まった交通系ICカードのしくみ【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

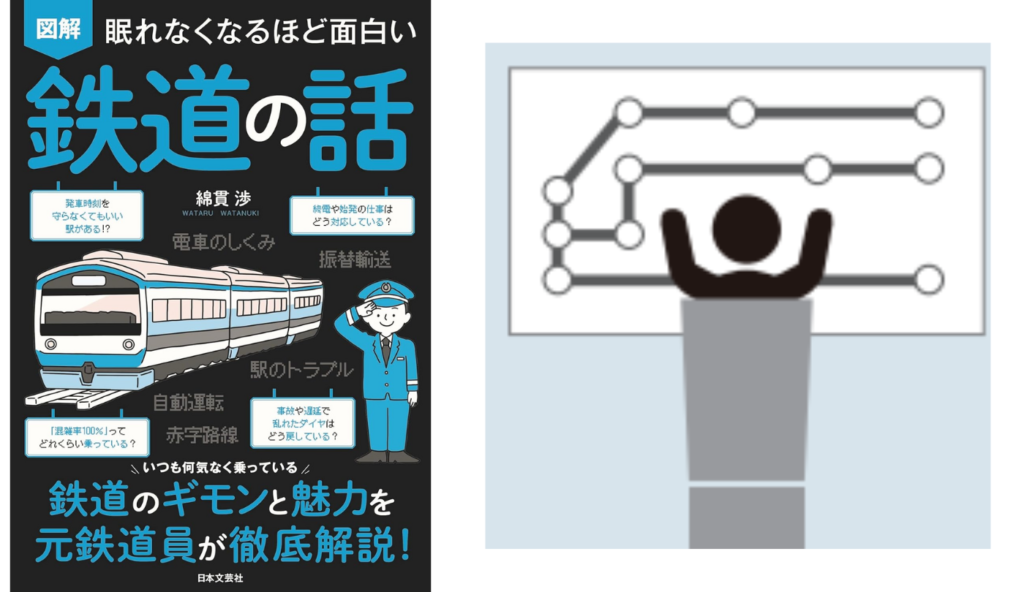

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

リニアモーターカーってどうやって走るの?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】