食品に含まれる「リン」と腎臓の関係とは?腎臓の働きと密接に関わっているって本当?【図解 腎臓の話】

腎臓病が進行したら高リン血症に注意

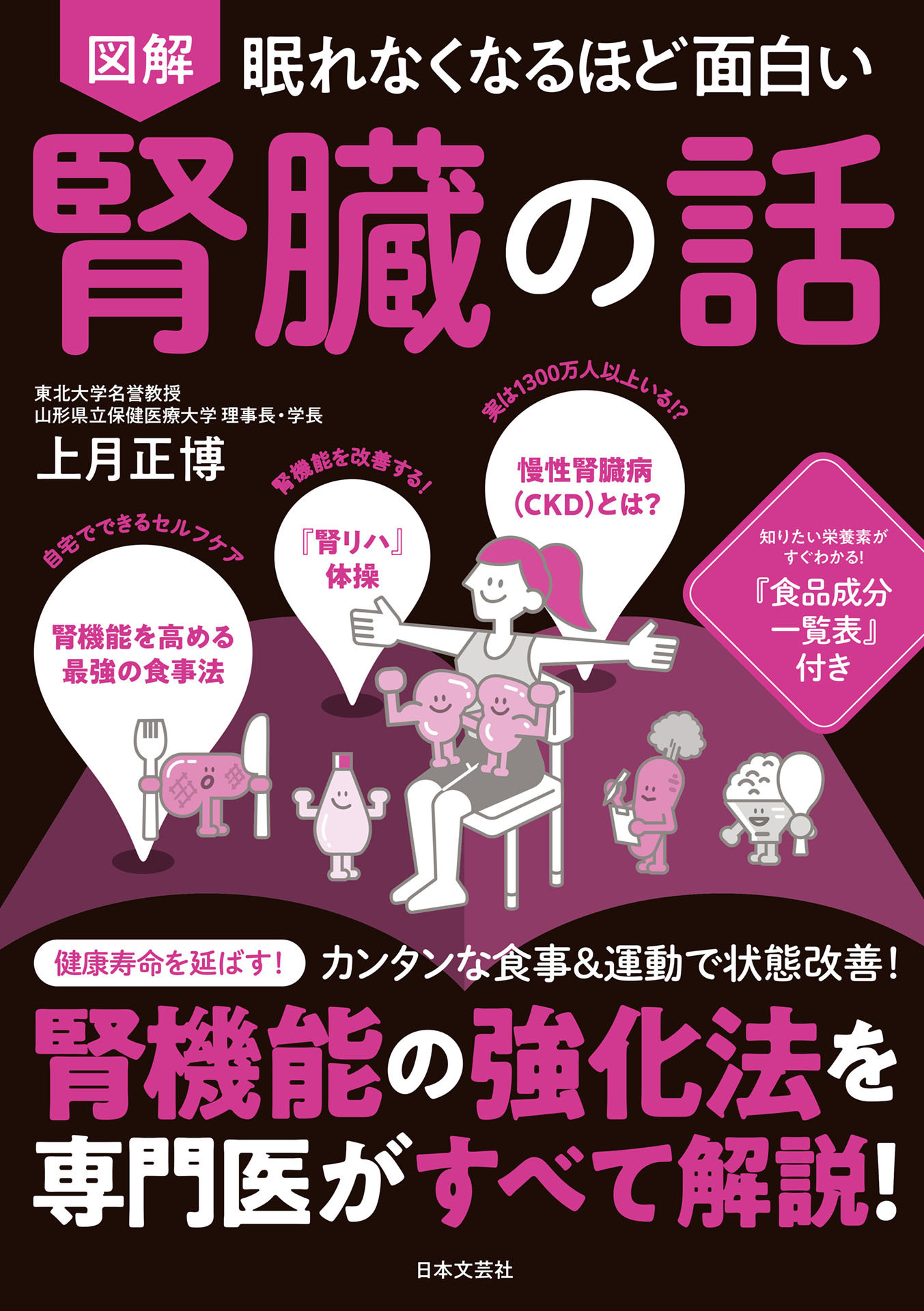

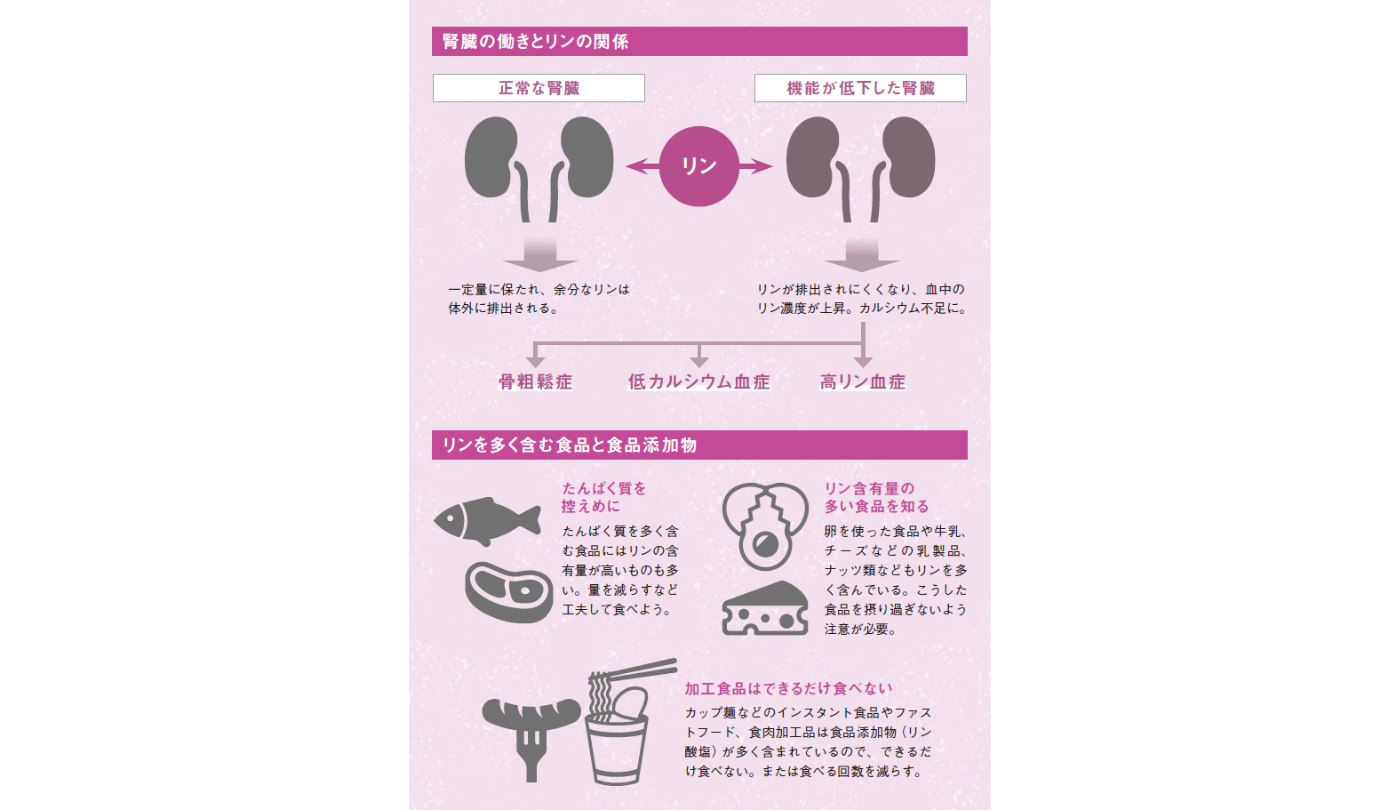

「リン」はたんぱく質に含まれるミネラルのひとつです。その多くはカルシウムと結びついて骨や歯を作る材料となるほか、体内環境の正常化にもひと役買っています。過剰に摂取したリンは通常、腎臓によって体外に排出されますが、腎機能が低下しているとリンの排出が十分にできなくなり、血液中のリン濃度が高まる「高リン血症」を発症する可能性があるのです。

この「高リン血症」は非常に厄介で、発症するとされに腎機能を低下させて「低カルシウム血症」を招き、骨がもろくなる「骨粗鬆症」や、リンとカルシウムが結びついて臓器や血管に沈着する「異所性石灰化」などの症状を連鎖的に引き起こします。

とくに「異所性石灰化」は動脈で起こると心筋梗塞や脳梗塞を起こす原因となるため、軽視することはできません。もし軽度であっても腎臓病と診断されたらリンの数値を正常範囲に保ち、ステージG5で高リン血症がある場合にはリン摂取量を制限します。

リンを制限するには、たんぱく質を多く含む肉や魚、乳製品などの摂取量を減らすのが効果的です。ほかにも乳化剤やかんすい、pH調整剤といった食品添加物にもリン(リン酸塩)が含まれているので、これらを使用している食品(加工肉やインスタント食品など)はできるだけ食べないようにしましょう。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』

著:上月 正博

血液をろ過する、尿をつくる、水分や塩分、ミネラル量などを一定に保つなど、数々の重要な役割のある臓器『腎臓』。普段はあまり意識することはないものの、人間の体の中で非常に大きな役割を果たしています。しかし、加齢をはじめ、生活習慣病などで悪くしてしまうと、人工透析が必要になってしまうなど、健康寿命に直結する臓器でもあります。本書ではそんな腎臓を長く健康に保つために、腎臓の名医による、腎機能を正常に保ち、いつまでも健康でいられるコツを紹介します。『そもそも腎臓の役割って?』という基本的な知識はもちろん、1300万人以上いるといわれる『慢性腎臓病(CKD)』の話、さらに自分や家族に使える『腎機能を高める食事法』、『透析中もできる『腎リハ』』などをイラスト、図解でわかりやすく解説します。人生100年時代を長く健康に生き抜くために誰でも参考になる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

腎臓をいたわるなら食べちゃダメ!ヤバいNGフード10選とは?【図解 腎臓の話】

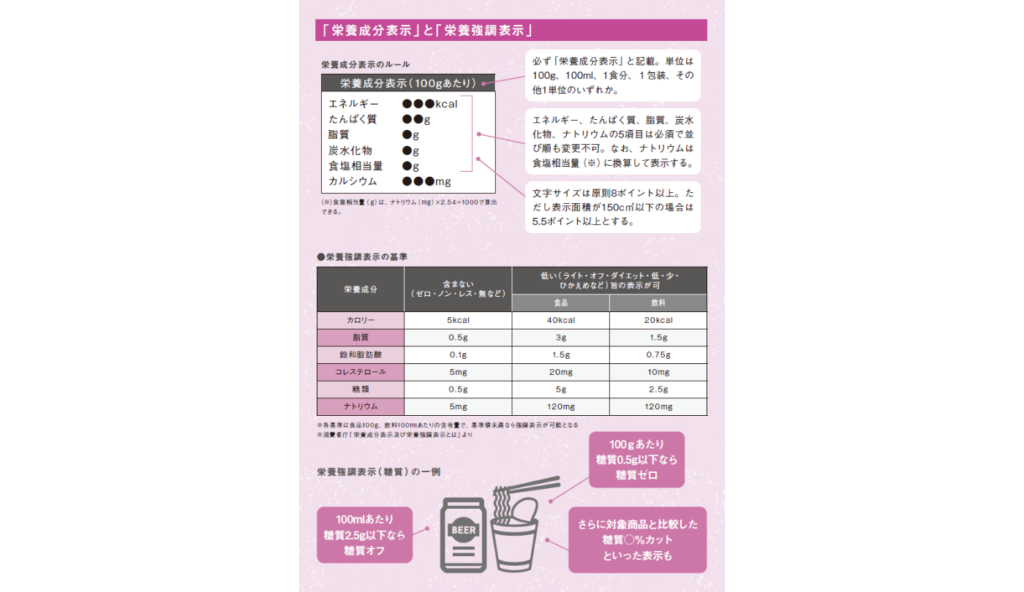

食品はパッケージ裏の「栄養成分表示」を見て買う!「栄養成分表示」と「栄養強調表示」とは?【図解 腎臓の話】

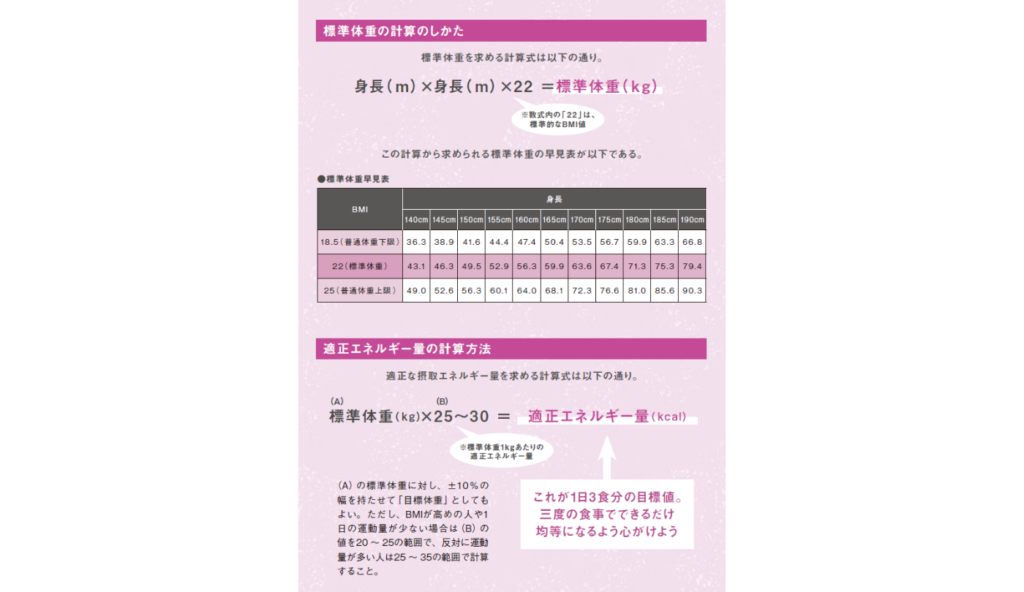

肥満を防いで腎臓の機能を守る!標準体重の計算のしかたとは?【図解 腎臓の話】

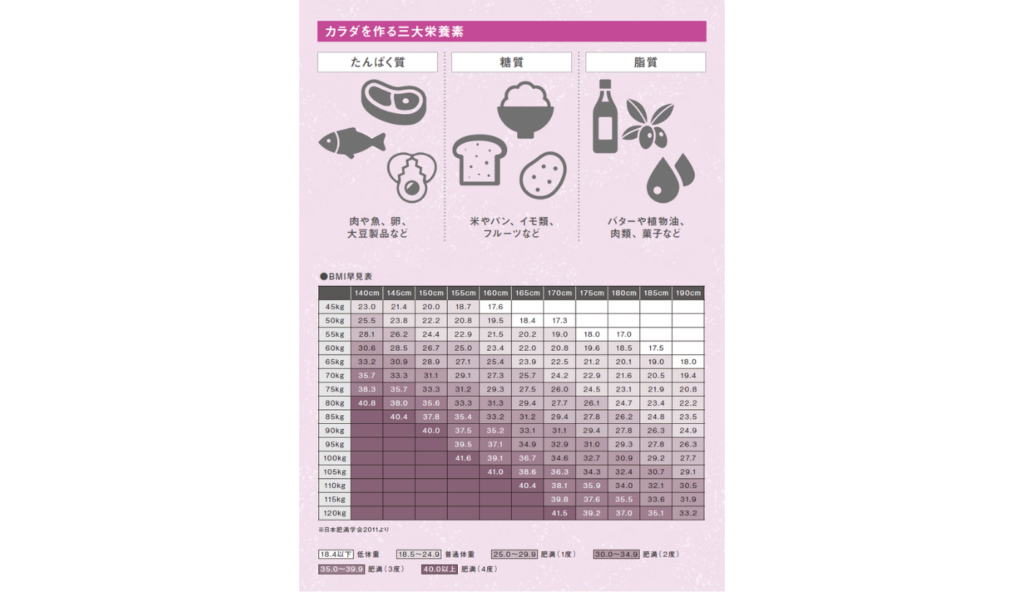

三大栄養素のバランスをチェック!カラダを作る三大栄養素とは?【図解 腎臓の話】

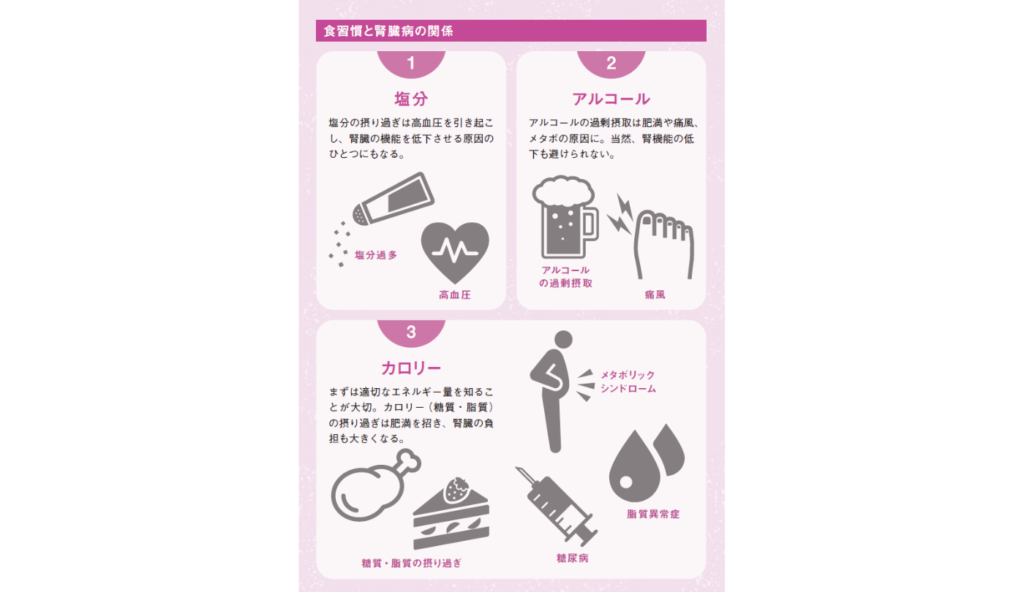

塩分、カロリー、アルコールの摂り過ぎに注意!食習慣と腎臓病の関係とは【図解 腎臓の話】

腎臓にとってよい食べ方、悪い食べ方とは?普段の食事で実は腎臓によくない食べ方をしているかも・・・?【図解 腎臓の話】

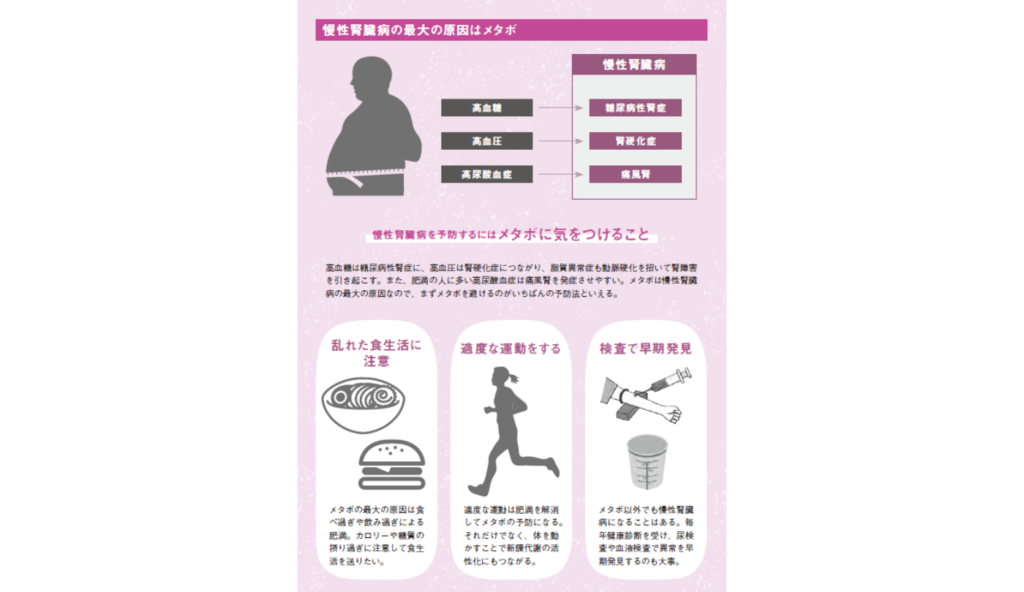

慢性腎臓病にならない最強予防法とは?慢性腎臓病の最大の原因はメタボだった!?【図解 腎臓の話】

求人情報

整形外科での看護師業務

吉見整形外科

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,800円~スポンサー:求人ボックス

臨床検査会社のOA事務

株式会社日本医学臨床検査研究所

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~27万8,000円スポンサー:求人ボックス

塾講師・個別指導

明光義塾 篠崎教室

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~40万円スポンサー:求人ボックス

3月開始/大手サプライヤー企業での産業保健師のお仕事/紹介予定派遣/未経験OK/車通勤可

株式会社パソナ

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給2,100円スポンサー:求人ボックス

「配車・運行管理スタッフ」年2回の賞与あり

名新陸運株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給20万円~30万円スポンサー:求人ボックス

空調配管の断熱工事を支える施工管理サポート

株式会社大豊工業所

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~60万円スポンサー:求人ボックス