作られた記憶にだまされる私たち “フォルス・メモリ”の正体とは【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

思い出が美化されるのはナゼ?

【フォルス・メモリ】

人の記憶は書き換えられてしまう

幼少期に体験したことを今でもはっきり覚えていますか?

あやふやな部分があったり、「そんなことあった?」と身近な人でも覚えていないケースがあったりしませんか?

実は、人間の記憶はその後の体験や周囲の影響などによって書き換えられてしまうことが、アメリカの心理学者エリザベス・ロフタスの研究によってあきらかにされています。このようにして生まれた偽りの記憶を「フォルス・メモリ」といいます。このフォルス・メモリも、思考に影響を与える認知バイアスの1つです。

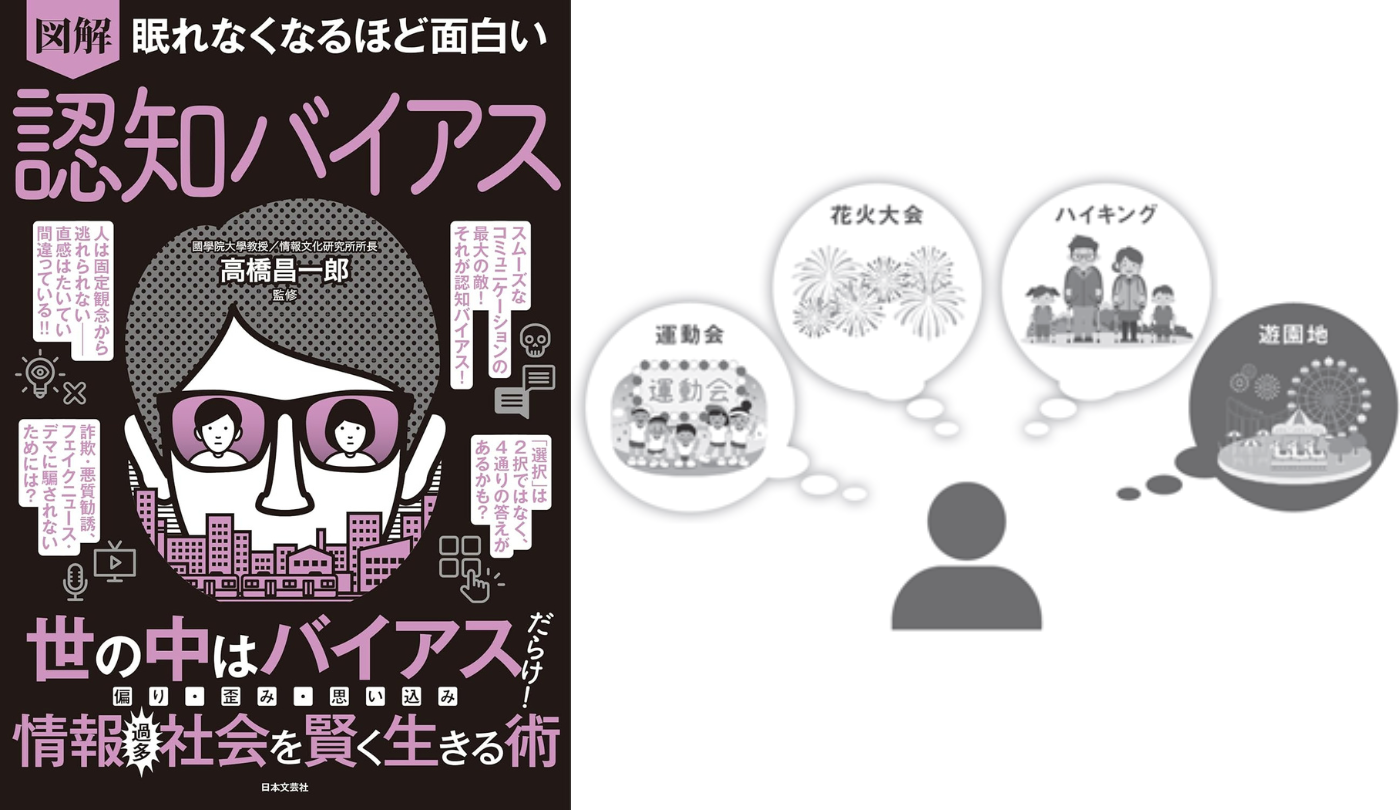

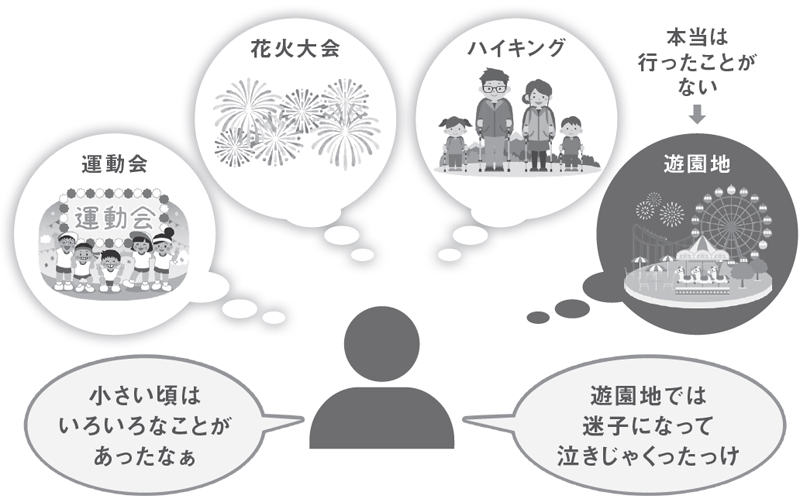

エリザベス・ロフタスの研究によれば、実験者の少年に対して本当に体験したこと3つと実際には体験していないこと1つを交えて覚えていることを尋ねたところ、少年は実際には体験していないことについて詳細に語ったそうです。

誰かから「こんなことがあったよね」と言われたり、似たような光景を見たりすることで、本当に自分がそういう体験をしたという記憶が作られてしまうことがあるわけです。思い出が美化されるのも、この現象の一種です。

昔話で盛り上がるだけなら多少偽りがあってもたいして問題はありませんが、事件の目撃証言をする場合などには注意が必要です。同様に、他者の証言がどうも疑わしい場合、フォルス・メモリを疑ったほうがいいかもしれません。

偽りの記憶を信じてしまう

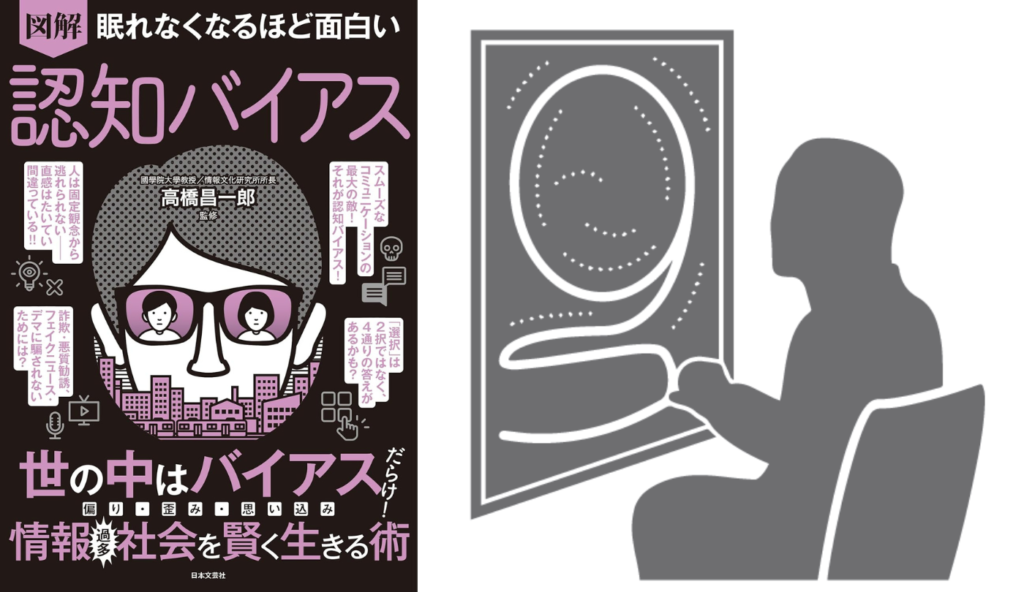

フォルス・メモリ= 実際には経験していないことを経験したかのように思い出す現象

行ったことのない遊園地の記憶がなぜかはっきり思い出される

認知バイアス

ウソとは違うの?

ウソ = 偽りとわかっていて相手を騙だますための話

フォルス・メモリ = 本当のことと信じてしまっている話

参考文献

- Elizabeth Loftus and Jacqueline Pickrell, “The Formation of False Memories,” Psychiatric Annals: 25, 720-725, 1995.

- Elizabeth Loftus, Eyewitness Testimony, Harvard University Press, 1979.[E.F.ロフタス(西本武彦訳)『目撃者の証言』誠信書房、1987年。]

- 太田信夫編『記憶の心理学と現代社会』有斐閣、2006年。

- 太田信夫/多鹿秀継(編著)『記憶研究の最前線』北大路書房、2000年。

- 下條信輔『《意識》とは何だろうか-脳の来歴、知覚の錯誤』講談社(講談社現代新書)、1999年。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス』監修:高橋 昌一郎

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス』

監修:高橋 昌一郎

「認知バイアス」は物事の判断が、偏見や先入観、歪んだ情報・データ、個人的経験則・記憶、思い込みなどによって、非合理的になる心理現象。社会学(社会心理学)や経済学(経済行動学)、論理学、認知科学など幅広いジャンルで研究されている。

本書では、数ある「認知バイアス」から、「確証バイアス」「正常性バイアス」「同調性バイアス」「希少性バイアス」をはじめ「ハロー効果」「ダニング=クルーガー効果」「プロスペクト理論」「スリーパー効果」など、読者の関心や興味が強いと考えられるもの、身近で陥りやすい危険の高いもの、知っていると生活にも役立つものを中心に厳選して、図解でわかりやすく伝える。

フェイクニュースや詐欺的行為や犯罪が蔓延し、AI技術の向上などによって、「何が正しいか」わかりにくくなった現代の世の中で、賢く生きていくためには必須の知識!

この記事のCategory

オススメ記事

人はなぜ誤解するのか ヒューリスティックと認知のクセを読み解く【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

人の思考システムは2つある!? 我々はどう考えて行動を起こすのか【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

“なぜやめられないのか”? 賭け事と認知バイアスの関係【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

投資が怖いのはなぜか 損失回避と現状維持バイアス【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

日常に見られる認知の歪み「認知バイアス」とは一体何か?【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

信念が思考を歪めている? “信念バイアス・信念の保守主義”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

「やるな」と言われるとやりたくなる心理の正体とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

求人情報

ナイトレジャー専門サイトの広告提案営業/20代・30代社員活躍中/未経験OK/1年目から年収400万可

インサイド・アウトグループ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給29万8,100円~39万2,000円スポンサー:求人ボックス

モノづくり会社での設計スタッフ

平和鉄工株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万円~40万円スポンサー:求人ボックス

未経験歓迎!Webライター/セールスライター職/西日本トップクラスの実績

株式会社ディスカバリー

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:年収300万円~420万円スポンサー:求人ボックス

看護師/非常勤

社会福祉法人白十字会 白十字ホーム

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,700円~スポンサー:求人ボックス

准看護師 週3日〜・自分の好きな働き方ができる訪問看護/未経験・ブランクあり歓迎 働き方&給与は自分で選択

株式会社アンジュ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給16万5,000円~21万5,000円スポンサー:求人ボックス

介護職員/正職員

社会福祉法人七日会 特別養護老人ホーム せたがや給田乃杜

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万9,000円~29万1,000円スポンサー:求人ボックス