書籍

冷蔵庫が冷えるのは、どんな原理か?/熱サイクルとペルティエ効果【物理の話】

熱サイクルとペルティエ効果 家庭の台所に欠かせない電化製品の1つに、冷蔵庫があります。 冷蔵庫のように、ものを冷やすためには熱サイクルや熱電効果などが使われています。 ここではまず、一般の家庭用冷蔵庫で採用されている、圧 […]

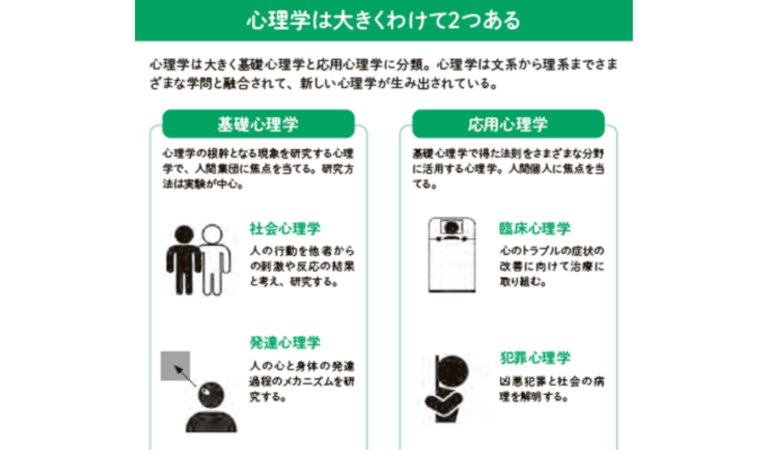

知れば知るほど面白い!私たちの生活にあふれてる心理学とはどんなもの?【心理学の話】

多方面の分野に拡大する心理学 2000年以上の歴史のなかで、多くの哲学者、心理学者、精神科医などによって研究されてきた心理学。現代においては、医学、教育、経済、産業などさまざまな分野と連携し、社会にとって不可欠となってい […]

電磁調理器(IH調理器)が加熱するしくみは?/電磁誘導と誘導加熱【物理の話】

電磁誘導と誘導加熱 オール電化住宅や都市ガスの使用を制限される一部の高層集合住宅では、加熱調理に電磁調理器(IH調理器)が使われています。 ここでは電磁調理器が鍋を加熱するしくみについて考えましょう。 物質は外界からなん […]

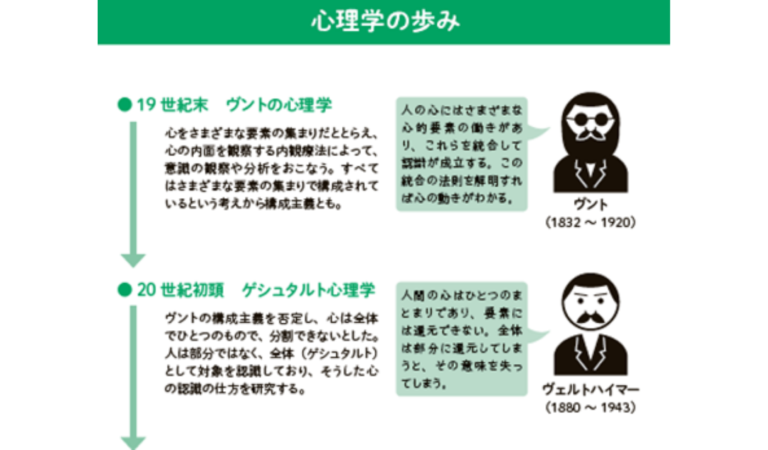

「心理学」という学問はどのように発展したのか?【心理学の話】

哲学から生まれ、科学へと発展 「心とは何も書かれていない書板のようなもの」と説いたのは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスでした。また、17世紀になってフランスの哲学者デカルトは、「人間の心には物事を知覚する力が備わって […]

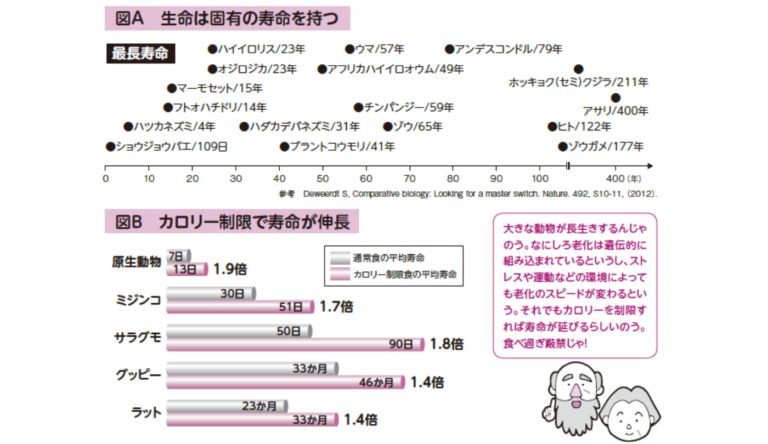

老化のスピードは遺伝で決まっている!?カロリーを制限すれば寿命が伸長するって本当?【図解 老化の話】

老化すると体の動きが鈍くなる 「老化スピードや寿命は何で決まるのか?」とよく聞かれます。遺伝子が3~4割、環境が6~7割と答えます。遺伝子が決める理由は2つあります。 1つ目は、さまざまな動物種は各々の遺伝子がすべて異な […]

調理に時間がかかる煮物や蒸し物を、短時間で料理可能にする圧力鍋のしくみとは?【物理の話】

圧力を利用 圧力鍋には、煮物や蒸し物のように調理に時間がかかる料理を、普通の鍋よりも短時間で済ませられる、という特徴があります。 この鍋のしくみを説明する前に、まず、水が沸騰(ふっとう)する温度「沸点(ふってん)」につい […]

心理学を知ることで人間関係や仕事が好転する理由とは?【心理学の話】

お互いの個性を理解して効率的な能力アップを図る 人間は機械ではないので、誰もが同じ考え方や行動をすることはあり得ません。ひとつの目標を掲げている仲間の間でも、それぞれが違った考え方や行動をします。それを「個性」としてお互 […]

マホービン(魔法瓶)が熱を逃がさないワケは?デュワー瓶の熱の伝わり方【物理の話】

デュワー瓶の熱の伝わり方 マホービン(魔法瓶)は、熱い飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物はぬるくなりにくいという、保温性に大変優れた容器です。 最近は、コーヒーサーバーの容器にもよく使われています。マホービンは、イギリス人 […]

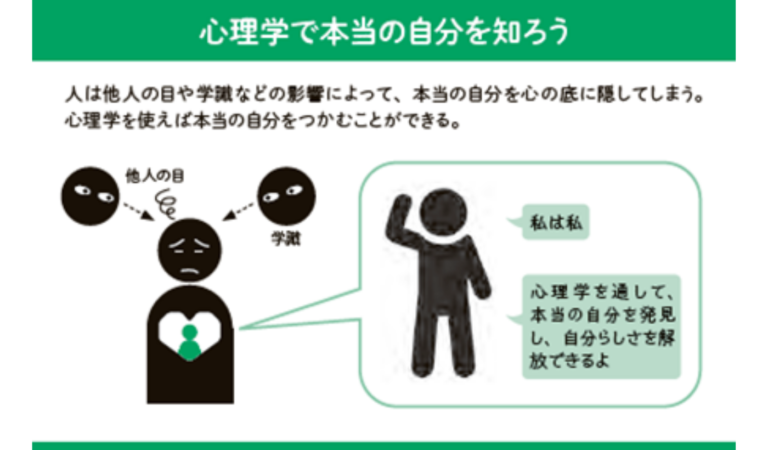

相手を理解するために用いたい!自分と他人を知るための心理学とは?【心理学の話】

自分のなかの意識と無意識を知って人生を豊かに 自分らしく生きたいと思っていても、むずかしいものです。人の心には「自分の気持ちはこれだ」と意識していることと、自覚することができない無意識があると考えられています。 また、成 […]

サイフォン式トイレの排出が終わっても、水溜まりには適度な量の水を残す理由とは?【物理の話】

サイフォン式トイレのしくみ 一方、サイフォン出口付近にある水は、自分より上(サイフォン上部まで)の水の重量を支えているので、結果として大気圧よりも大きな圧力P1になります。大気圧との圧力の差P1-P0は、バケツの水面とサ […]

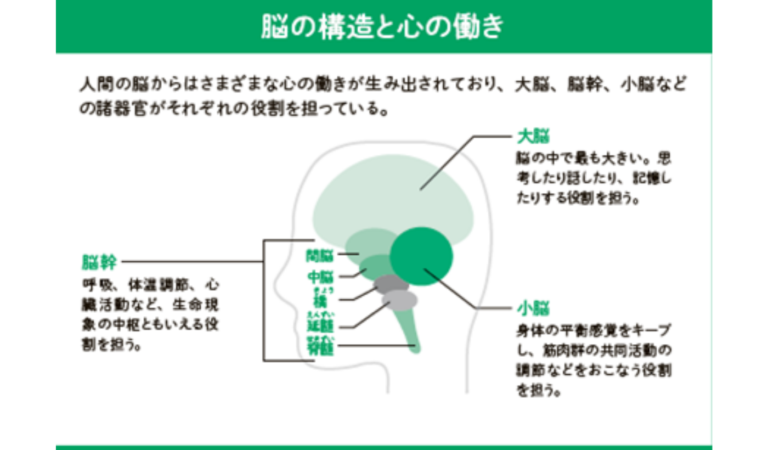

心理学が導き出した不可思議な「心」と「脳」の関係とは?【心理学の話】

大脳皮質や右脳・左脳が心をコントロールしている 心と脳は独立していると唱えたのは、17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトです。現在では、脳の働きによって心がつくり出されているとして心理学全般が成り立っています。 心をコ […]

水洗トイレの歴史は意外に古い。現在の水洗トイレが流れるしくみとは?/サイフォンの原理【物理の話】

サイフォンの原理 利用したものとしては、川の上にトイレを建て、排泄物を川へ流すものがありました。 ここでは、現在の水洗トイレでよく使われているサイフォン式の排水機構を考えましょう。 サイフォンとは、バケツに溜まった水を、 […]